扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号: BIE别的(ID:vicechina),作者:蔡菜,编辑:Alexwood,原文标题:《月薪两千,粉丝五个:我跟一杭州姑娘聊了聊她在日本做地下偶像的日子》,题图来自:受访者的微博

在日本有如井喷的少女偶像中间,一条锋利的 “地平线” 将她们一分为二。

地平线以上,是乃木坂、AKB 这样的国民偶像,地平线以下,是人数庞大、藉藉无名的地下场。有人说,在日本,至少有一万名少女自称 “地下偶像”,但没人清楚她们的具体数量,其中更不见天光的,被叫做“地底”、“地核”偶像。在地下,出道和隐退同样悄无声息 —— 从自称“偶像”开始,以删除自己粉丝过不了两位数的官方推特账号结束。

至于这条地平线应设在哪里,人们众说纷纭。已经退役的地下偶像纱利雅告诉我,应以能不能承办两千人的现场来区分地上地下,经常混迹于地下场的偶像厨(指偶像的粉丝)李旦说,唯一的分界线在于能不能“接触”得到,因为“接触”,“才是地下现场的核心玩法”。

然而在这个资本的包装覆盖不到、舆论的风向形成不了、连粉黑两方人数都凑不齐一场骂仗的地下场,“偶像”一词得以回到它发源的地方:不再跟“榜样”混为一谈、不再标榜成就、实力等世俗世界头衔,而是跟迷恋、信仰、集体仪式这类东西找回了联系。

美少女是一种信仰

在成为一名地下偶像前,来自中国杭州的纱利雅曾在秋叶原的一家女仆咖啡厅打工,她习惯用 “可爱” 去形容一切喜欢的东西,在她看来,秋叶原不仅可爱,还可爱得非常逼真。“别的地方的猫咪咖啡只是有猫而已,在这里,店员会穿着猫咪的衣服、小短裙、戴猫耳,还戴个尾巴。”

纱利雅告诉我,女仆的工资是全东京最低标准,她不为挣钱,而是留恋着这样的“世界”。在这里,纱利雅要称呼客人为“主人”或者“大小姐”,带着客人一起对食物唱咒语、画符,祈祷它变得更加可口。常驻女仆店的客人们心照不宣地维护着“不谈论花过多少钱”的规矩,好像挥霍的的是另一个世界的魔法货币。

纱利雅告诉我,“店里的女仆绝不会糊弄,而是一起认真地组成这个世界”,在这儿,生活的意义不用寻找,它是一条最简单不过的因果逻辑 —— “付出努力,然后得到别人的喜爱”。我问纱利雅,这样的“世界”在外边存在吗,她告诉我,相不相信是一个选择,而她喜欢日本的原因是“在这里,相信的人很多”。

在女仆店一起施法的客人 截图来源:纪录片 《我住在这里的理由》

从女仆店毕业后,纱利雅在涉谷逛街时被星探发现,“一个人拦住我,问我有没有兴趣入团,还拿出一本杂志,说以后可以被刊载在上面”,这位星探后来变成了纱利雅所在偶像团体的经纪人。如今,大量偶像团体在日本涌现,很多经纪人兼职星探,直接上街搜寻有潜力的女孩,他们没有实体公司,艺人排练时,会临时租赁排练房、甚至在公园里练舞。纱利雅告诉我,在日本原宿,“只要一个年轻女孩单独在街上走,就能被喊住三四次”。

在日本,AKB 和乃木坂的总选举已经成为“国民事件”,可爱的年轻女性可以如同蝴蝶扇动飓风般,产生惊人的影响力。在经济泡沫的余震和社会责任的重量之下,人们亟需将少女们化约为一种象征 —— 足够纯真、足够宛若天成、足够被疲惫的社会人当做 ”自己曾被剥夺之物“ 的总和。

偶像厨们选择崇拜美少女,因为“可爱即正义”。人们曾将陶俑、佛像当做自己信仰的拟人,而如今在地下场,舞台是新的神瓮,整齐划一的打 call 可能是一种披着亚文化外衣的宗教仪式。“偶像”一词回到初被发明时的释义。

永远十七岁

对于成为偶像的少女们,这样的“崇拜”一落地,就变成了无情的标准。地下偶像的平均年龄在16岁到22岁之间,23岁的就已经“老”了。纱利雅所在组合的最小成员,出道时仅有13岁,还在上初中。纪录片《地下偶像的青春》中,偶像团体“爱丽丝十番(アリス十番)”的桜のどか在得票数落后于后起之秀“蒸汽女孩”时,将其归结于4岁的平均年龄差,当时,蒸汽女孩的平均年龄为18岁,她感叹,“她们果然还是有我们比不了的年轻可爱之处”。

不愿意说出自己年龄的偶像,已经约定俗成一般,用“永远的 XX 岁”来介绍自己。纱利雅称自己是“永远的十七岁”,而另一位正在上大学的地下偶像,称自己是“永远的十六岁”,她们告诉我,圈子里没有年龄歧视,“十七岁”和“十六岁”都只是一种“人设”。但也碍于这样的人设,纱利雅没有透露自己在来日本之前的经历,因为“那样就肯定不是十七岁了”。

纱利雅的团叫“Cypris Morpho”,意思是“世界上最独一无二的蝴蝶”。出道之前,纱利雅白天打工,每周抽出一两个晚上去排练室跟团员练舞,其余的晚上跑步减肥。她跑步途中会经过一栋玻璃幕墙的建筑,等跑到天色黑下来,玻璃里的反光变得像镜子一样清晰,纱利雅就在玻璃前练舞。

这样的“练习生”生活持续了三个多月,出道后,Cypris Morpho 平均每星期要上七八场的拼盘演出,周末每天都要辗转三四个场地。入场门票和饮料收入全部归场地方所有,演出结束后的物贩时间是女团当天唯一的盈利机会,粉丝们会指定偶像握手、聊天、拍拍立得。纱利雅的合影一张定价60人民币,经纪人会抽走每个成员收益的一半。演出之外,纱利雅也会做直播吸收人气,但从来没提现过直播的收益,“账号都是公司的,后来才觉得自己可能被坑了”。

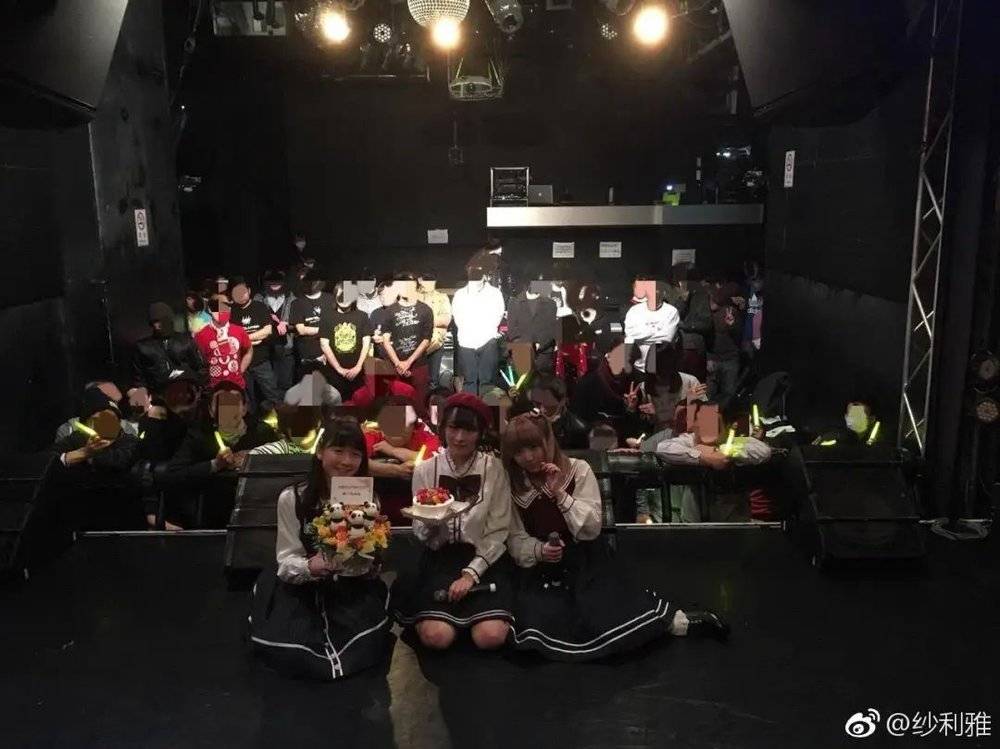

中间拿着蛋糕的是纱利雅

Cypris Morpho 图片来自 @纱利雅 微博

“做偶像,撑死每月挣两千多人民币”,在东京,纱利雅单人公寓的月租金就要三千多元,主要的生活来源来自于纱利雅的另一份工。一位偶像厨告诉我,“地下偶像的花期非常短暂,一是淘汰率高,二是入不敷出,大多数的人都会在一两年内放弃”。

这样残酷的制度并没有让地下场逐渐干涸,相反,这里借着飞快的代谢速度,焕发出了更繁荣的生机,少女们仿佛盛装着青春盛宴的流水器皿,但偶像厨们只对青春本身保持忠诚。

贩卖接触

纱利雅说,“偶像”听起来高高在上,其实是种“服务业”,“除了要唱歌跳舞,跟女仆没什么区别”。她告诉我,地下偶像没有上电视节目的机会,没有版权和劳务那样的收入,唯一能变现的,就是跟粉丝的接触。我问纱利雅,到底有几个单推她的粉丝,她回答,大概有五人,大家互相都认识,“都是三十多岁、特别温柔的大哥哥。”

而以粉丝的视角看,一位地下偶像仅靠着一小群粉丝的供养,花费甚至比普通追星更加昂贵。已经粉籍三年的鸟鸟告诉我,地下场的“对应”(指与偶像的各种交流)既真情实感,又明码标价。他单推团体“綺星★フィオレナード”的成员橘すず,“跟一位团员拍一张拍立得要1500日元,相当于95块钱人民币,如果跟整个团拍,就要8000日元,拍一个30秒的问候视频要2000日元,相当于120块人民币,有时候出新专辑,还要去冲量,自己的推(指支持的偶像)过生日,搞生日会,又是一笔钱”。

“这是给橘すず过生日时拍的,这样的集体拍立得要8000日元”

”合影券基本一打一打买的,都是橘すず的“

“与偶像的距离足够近”是一种相当引人入胜的体验,鸟鸟跟自己的推已经认识一年了。一次演出,橘すず在水瓶上写了几个中文单词,鸟鸟相信是写给他的。另一位偶像厨告诉我,让她决心追随偶像的原因是,对方在对应时会询问她的近况,而且“明显是看了我的社交账户后才问的”。

橘すず写的中文单词 图片来源:twitter@_xx.su31_

即便不存在的纯真

鸟鸟说,自从粉上了自己的推,“就不怎么给其他偶像花钱了”,最大的愿望就是“她每天都能开心”。像鸟鸟一样,大部分粉丝爱得不遗余力,也原则鲜明 —— 比如,不能交男朋友。鸟鸟说,如果小偶像有男友,“不仅会脱粉,还要举报她”,说白了,“为什么给一个有男朋友的女生花钱,那不会觉得自己很傻逼?”

李旦却告诉我另一个版本,他说他早已看透,“没有偶像是没有男朋友的”,因为“只有跟异性有足够的相处经历,才能成为合格的偶像”。他觉得偶像和粉丝都是在演戏,但又感叹一句:“人活在世,就是一个‘演‘字”。

李旦已经在地下场花费了近十万人民币,但他认为自己其实“瘾不大”。他坚持用“女人”代指偶像,将偶像厨们趋之若鹜的拍立得环节称为“那都是垃圾”,因为“无论干什么都是为了接触”,但即便接触了,“也就是爽一下,没什么用”。

“爽一下”是什么意思,我问李旦。他回答,那是一种“精神上的爽”,前提是“要一直光顾,不能就去几次,或者很久不去,要跟偶像建立起一种关系”,在这个过程中,你能 “亲身体会学习到跟各种女人互动的方式”,渐渐找到一种“上手”的感觉。

李旦把这种感觉形容为“就像吸烟一样”,是一种需要时时巩固的瘾,但在花钱买券的前提下,这种“上手”就像作弊玩游戏,渐渐变成了一种令人生厌的乐趣。真假掺半的甜蜜提高了真甜蜜的阈值,李旦现在发现自己“对正常女人都没有什么兴趣了”,但让他觉得最虚无的,是偶像其实也就是“不会拒绝粉丝的正常女人”罢了。

鸟鸟的相册里塞满了这种 ”一人食+偶像拍立得“ 的照片,他说这是 “打卡的方式”

2018年年底,纱利雅因一个她没预想到的原因,结束了自己的偶像生涯。当时,团队的队长向经纪人要求换掉纱利雅,起因是“队长的粉丝在握手会上找纱利雅拍照,纱利雅跟粉丝开了个玩笑,说队长可能会吃醋”,这让队长就觉得纱利雅“在做一些操作,想要抢她的粉丝”。

地下偶像仅能从自己的握手券中获利,即便在同一团体中,收入差距同样悬殊,嫉妒、吃醋变成了最容易蔓延的情绪。即便在被迫“毕业”的时候,团体仍要在粉丝面前表现出“关系特别好”的样子,这种表演让纱利雅感到痛苦。

回想起这份偶像的工作,纱利雅认为最有价值的一点就是“能给粉丝带来激励和欢乐”,“有些人工作了一天,一下班就来看演出,还穿着西服,他们可能对自己的工作也不是特别感兴趣,但看到女孩子们在舞台上努力的样子,会给他们一些勇气”。

但具体说到自己的五个粉丝,纱利雅又觉得,对他们来说可能什么改变都不会发生,“他们可能不太擅长跟别人交流,从来看演出都是一个人,我挺希望他们几个人能成为朋友,但是他们也不说话”。他们唯一一次交流,是纱利雅过生日,粉丝们一起商量要准备什么蛋糕和礼物。独居日本、每次演出完毕独自赶末班车回家的纱利雅,有时觉得自己跟她的五个粉丝一样孤独。

距自己的偶像生涯已经过去一年多了,纱利雅回想起来,说了一句不属于十七岁的话:“其实很多事情都是预想中的”,但她选择 “记住这段经历中好的一面”。

“有例子吗?”我问她。

她说了一件令她印象特别深刻的事,“一次握手会的时候,粉丝问我喜欢什么,我说喜欢做饭,下次见面时,他给我拿来了一大包盐。”

她又自言自语了一句,“真的挺有意思的,那么一大包盐。”

本文来自微信公众号: BIE别的(ID:vicechina),编辑:Alexwood