扫码打开虎嗅APP

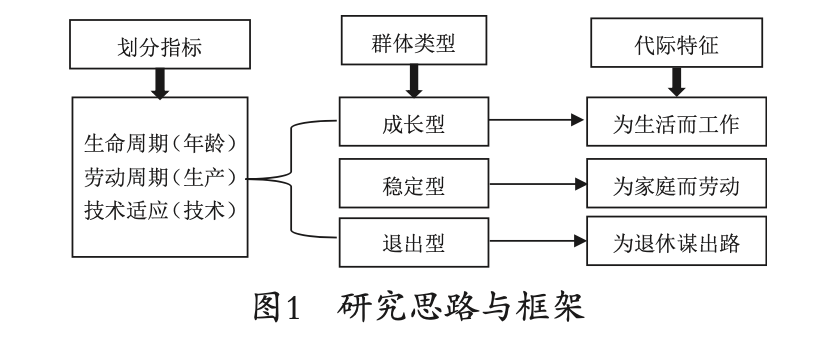

产业工人空心化引发全社会对青年农民工就业选择和劳动去向的热议。本文基于生命周期-劳动周期-技术适应的交互,将农民工群体划分为成长型农民工、稳定型农民工和退出型农民工。调查研究表明,农民工的劳动选择和就业去向呈现出明显的代际差异:

成长型农民工为生活而工作,是个体化生活的行动者,作为信息社会中成长起来的一代,他(她)们因应技术升级所带来的劳动机遇,纷纷选择离开工厂转入平台经济就业;稳定型农民工为家庭而劳动,是“以孩子为中心”的家庭主义践行者,既追求收入稳定又寻求收入增长,具有较强的技术适应和技术使用能力,在维持厂内就业的同时积极参与平台兼业;退出型农民工从为家庭谋生存转向为个人退休谋出路,是忘我奉献家人的终生劳动者,由于处在生命-劳动周期的衰退阶段,在技术升级的挤压下空有劳动意愿而陷入“无工可打、无业可就”的困境。

文来自微信公众号:中国青年研究 (ID:china-youth-study),作者:李超海(广东省社会科学院社会学与人口学研究所研究员,社会学博士),原文标题:《年龄-劳动-技术视野下的农民工代际划分与就业选择》,头图来自:视觉中国

2022年两会期间,有代表提议:“近年来,外卖、电商、网络直播等吸引大量的年轻人就业,很多年轻人不愿意去工厂,导致产业工人空心化现象愈加突出,建议鼓励年轻人少送外卖,多进工厂”,引发青年农民工就业去向的社会热议。同时,上海、天津等地纷纷出台政策,明确规定“禁止18周岁以下、60周岁以上男性及50周岁以上女性三类人员进入施工现场从事建筑施工作业”,引发老年农民工路在何方的社会讨论。

这表明,政府、市场等对不同年龄段的农民工有着不同的角色期待和治理诉求,制造业企业希望能够有更多的青年农民工进入实体经济,相关职能部门希望老年农民工能够按照政策要求及时退出劳动力市场。不管是劳动使用的角色期待还是市场管理的政策要求,本质上是基于世代理论的年龄标准来看待问题。

从现实情况来看,青年农民工进入平台经济就业已经成为普遍趋势,美团研究院《2020上半年骑手就业报告》显示,美团平台上的有单骑手中,“90后”骑手占比过半[1]。有研究显示,没有养老金的老年人继续从事就业活动的数量庞大,总人数大约有9800万人,农村和城镇分别约为8400万和1400万[2]。可见,技术升级塑造了不同类型农民工的出路,不同类型的农民工在新业态、新技术等多重因素叠加影响下也会作出不同的选择。

本文利用对广州地区的农民工个案访谈资料(共访谈了25位农民工个案,其中在工厂就业的有20人,在平台经济就业的有5人;男性19人,女性6人),从生命周期-劳动周期-技术适应交互的视角来对农民工群体进行代际分类,进而探讨不同类型的农民工群体因技术升级而作出的就业选择和劳动去向。

一、年龄-劳动-技术交互下的农民工代际划分

S.N.艾森斯塔德认为,年龄是世代划分的核心概念,年龄状态是人们的人格系统与他(她)们所组成的社会系统之间最重要的连接点[3]。代际差异包括属于个人特征且与生命周期高度相关联的年龄层差异(即年龄效应)和属于群体特征且与生命历程高度关联的世代效应[4]。伯罗斯菲尔德认为,研究市场转型对个体的影响,需要同时考虑年龄、世代和时期的影响[5]。因此,年龄效应不仅反映了个体层面生命周期的影响[6],在劳动力市场中,年龄效应还刻画了不同年龄有不同的收入能力[7]。

因此,国内有关农民工群体的代际类型主要以年龄世代作为划分标准,将农民工区分为老一代和新生代[8]。

生命周期是一个人一生中形成的生活阶段与生活模式,农民工的生命周期可以简化为两个阶段—年轻时外出打工挣钱,年龄大了以后回家乡务农、务工或经商[9]。对农民工群体来说,其年龄周期和劳动周期具有一致性和同步性,劳动周期随生命周期呈现出“出生成长(劳动力发育储备)-成熟稳定(外出打工就业)-老龄退出”的倒“U”型结构,也即随着年龄的上升,劳动能力不断上升,收入水平也不断增加,到了一定年龄之后劳动能力随之下降,使得年龄、劳动能力与收入之间也呈现出倒“U”型关系。对农民工进行代际划分,需要同步考虑农民工的年龄-劳动,也即需要同步纳入生命周期-劳动周期进行参考。

代际差异也是社会高度技术化的产物[10]。正如玛格丽特·米德所指出的,二战后科技革命的迅速发展,重构了人与人的关系和代际关系。技术成为时代的主轴,“过去存在若干长者,凭着在特定的文化系统日积月累的经验而比青年人知道得多。但今天却不再如此”[11]。此时,代表未来的是青年,而不是他们的父辈或祖辈。

当前,数字技术深入经济社会各领域,2000年以后出生的青年人成为第一代“数字原住民”,同时也面临着数字技术对劳动力市场的改造[12]。技术改变了劳动者的角色,工人可以从信息的接受者转变为网络内容的生产者、大数据所需信息的提供者、在线社区的建设者等[13],帮助普通个体直接参与大众生产过程[14]。

对农民工群体来说,技术升级是一把“双刃剑”。技能型人才往往能够借助技术进步得到更多更好的工作机会,获得更高的收入水平,成为技术的获益者;低技能工人则未曾获益,甚至成为新技术发展的潜在受损者,面临着岗位替代、劳动收入的份额受到挤压、遭受不稳定的劳动关系、劳动过程的“执行替代”和强化的技术控制[15]等困境。

鉴于技术升级在塑造农民工劳动境遇和职业选择上的重要性,本文在遵循农民工出生年代划分和代理论的基础上,在农民工劳动周期(劳动能力的变化)-生命周期(个体年龄的变化)变量基础上,引入技术适应变量(适应新技术、自动化生产和机器换人能力的强弱),建立起生命周期、劳动周期和技术适应能力相结合的农民工群体代际划分的测量框架,将农民工区分为成长型农民工群体、稳定型农民工群体和退出型农民工群体。

在生命-劳动周期和技术适应水平的交互视角下,成长型农民工群体是指年龄较轻且在信息化背景下长大的农民工,他(她)们的劳动能力处在上升期,能够较好胜任生产自动化和机器换人时代的用工需求;稳定型农民工群体是指中年且劳动能力强、劳动经验丰富的农民工,是大多数企业和工厂的生产骨干,适应生产自动化能力较高;退出型农民工群体指年龄较大且面临退出劳动力市场的农民工,他(她)们学习能力弱、劳动技能低,属于被自动化生产和机器换人所替代的对象。

二、成长型农民工:为生活而工作

1. 个体化生活的行动者

成长型农民工要么是农村出生长大的二代农民工,要么是在城市出生长大的农民工二代,其劳动伦理逐渐个体化,不愿为了集体和家庭利益牺牲自我,闲暇时间更多用于个人消费[16]。消费革命的到来和消费社会的形成,推动了包括打工妹在内的农民工群体在消费领域的再造,不同于生产领域的廉价、卑微、次等的“生产主体”形象,他(她)们更渴望成为自由、平等、有价值、受尊重的“消费主体”[17],而正是通过在城市消费,他(她)们才得以实现身份认同并融入城市[18]。随着移动互联网技术的发展,消费技术的升级和消费体验的便利不断激发成长型农民工的消费欲望,不断重塑他(她)的生活参照,推动消费开始成为新生代农民工在城市生活的主导形态[19]。

外出打工既非家户决策,也非同辈压力,而是自主决定。早期农民工外出打工往往需要经过家庭决策[20],考虑比较收入,受社会理性[21]和同辈合法性压力的影响,即便是个人决定外出,也还会考虑家庭因素[22]。对成长型农民工来说,外出打工就是个体行为,甚少考虑家庭利益和父母意见。

“读完技校,就到广州进厂了。不出来打工,就得在家种地,种地又累收入又低。也没有跟父母商量,他(她)们也帮不上什么。出来打工不需要什么原因,自己长大了,要靠自己生活。”

“我爸妈出来打工的时候,都是村里面一伙人出来到广东打工。我毕业后,就通过手机在网上找工作,看到合适的,就自己过去面试。去过中山、佛山,最后留在广州工作。”

对成长型农民工来说,外出打工不再是家庭的重大事件,需要家庭成员共同决策;也不需要过多借助血缘、地缘网络,需要寻求支持和帮助。劳动就是自己生命历程的自然过程,成年了就必须外出工作。

劳动的目的是追求自主支配收入,自由享受生活。

“一毕业就出来工作了。读书没有意思,没钱花。现在上班了,自己赚钱自己花。逛街、买衣服、吃东西、买手机、玩游戏等,都是自己说了算,再也不用听父母唠叨了。钱不够用,可以申请网贷、花呗、京东白条,还有信用卡,先花了再想办法还。

(问)有没有想过给父母交一部分工资?

(答)暂时还没有,我还没有玩够呀!花呗还有欠账,每月要还呀!

(问)你不给家里钱,你的父母没有意见吗?

(答)肯定有,但我不管。”

自己钱不够花,不给父母钱花,希望自己有更多钱花,这是成长型青年农民工群体的普遍心态。打工的唯一目的,就是可以摆脱父辈对自己的经济约束,可以自己挣钱自己花,让自己开心和享受。潘毅的研究也指出,农民工外出打工追求的就是可以“自己赚钱自己花”,成为主宰自己生活的能动者[23]。

有钱消费,生活才有意义。调查中,多位20来岁的成长型农民工反复提及的是:

“这个月的工资钱没了,要是再有点钱花就好了。”

“上次去网红打卡的地方又有新玩法了,下月发工资了去体验一下。”

“还完花呗、京东白条欠的钱,口袋空了,真没劲。”“要是能找一个工作轻松、不用加班、能有钱花、能经常出去玩的工作多好呀!”

在他(她)们看来,多消费、多享受、多体验是人生的追求。正如阎云翔调研所说,“对年轻村民来说,他们倾向于模仿城市的生活方式,把挣的钱全部花光”[24]。因此,只有有钱消费,才是有意义和快乐的人生,只有通过消费才能给自己带来满足和认同。

2. 适应数字经济的一代

成长型农民工是信息革命时代成长起来的e世代,“信息主导”了他(她)们的生存状态和身份认同[25]。技术不仅重构了生产-劳动生态,也改变了成长型农民工的生活方式,同时,互联网时代的新生代农民工适应了数字时代的流动,也培养了数字经济的链接能力[26]。

依赖信息技术的一代。实地访谈中,一个直观的场景就是,所有成长型农民工被访者都是一边接受访谈,一边玩手机,很多是看手机和做访谈同时进行。

“每天都做同样的事情,准点上班,按时离开,做不好的话还要扣工资,挨主管批评,有时还要返工。幸亏有手机,可以上网、玩游戏、看电视、追剧;有了微信、微博、抖音等,可以接触很多的新东西。比无聊的打工、上班强多了。”

可见,在成长型农民工群体眼中,他(她)们更看重是否好玩,能否让自己爽,凡是有利于他(她)们社会交往、休闲娱乐、旅游度假的技术,都是他(她)们眼中的好技术,凡是能够给他(她)们带来体验式快乐的APP,都是他(她)们心目中的好工具。

接入平台经济的一代。成长型农民工是在信息化社会成长起来的人口世代,他(她)们的生产生活消费完全融入信息时代。

在访谈过程中,很多被访者均不约而同地表示:

“没法想象没有手机的生活,没有手机寸步难行,学习、培训、交友、工作,等等,都离不开手机。尤其是新冠肺炎疫情防控时期,出门都要扫码,没有手机什么都做不了。”

“现在很多平台APP都会提供学习的内容,也有课程,自己跟着学,很快就学会了。”“通过手机找工作,现在很方便,尤其是去平台打工,登录注册就可以了。”

“打开手机APP,等着派单,自己接单,就开始赚钱了。”

“现在我的对外联系都靠手机了,团购、网约、交友、拼团等都离不开手机。打工生活很无聊,有了APP就不无聊了。”

在成长型农民工看来,手机不仅是一件简单的联系工具,还是他(她)们生活的情感寄托,也是他(她)们与外界沟通交流的连接纽带,更是他(她)们进入平台并接入劳动力市场和求职就业的重要通道。

互联网人格的一代。成长型农民工的社会化是在高度信息化环境下进行的,平台文化制度化再生产了成长型农民工的认知、交往和社会关系。各种APP实际上已经安排和占有了成长型农民工的绝大部分时间。

“我现在出门基本上不带钱包,就带一个手机,还有一串钥匙挂在裤带上,多方便!”

“你看满大街都是二维码,还用得着带钱包吗?乡下现在也都可以扫码了。再说了,移动支付已经无孔不入,只有老土的人才使用现金。”

这种生活消费的数字化、信息化,深度渗透成长型农民工的全部时间,赋予了成长型农民工的移动互联网人格,成长型农民工与智能手机、移动互联网深度互嵌互构。

此外,通过手机跟上社会发展,融合城市社会,获得劳动技能,收集社会信息,成为很多成长型农民工适应信息社会的重要方式。

“没有手机,生活太无聊了,一点意思也没有。有了手机,至少可以缓解我上班的枯燥。休息的时候,刷刷微博微信,看看抖音,跟朋友同学聊聊天,真好。这样,我就感觉跟社会续上了。”

一个“续”字,表明了成长型农民工的态度,他(她)们工作就是要跟上社会潮流和时尚,要适应社会消费,这才是他(她)们工作和劳动的专注点。至于一份工作能坚持多久,一份职业有无发展前途,可能不是他(她)们关注的重点,他(她)们关注的是只要跟上移动互联网技术的发展步伐和节奏,就能适应社会和找到生存的机会空间。

3. 从传统工厂工作转向平台经济就业

普遍厌烦流水线生产的重复单调、不自由。从代际关系和职业地位来看,成长型农民工跟他(她)们的父辈存在两代同业现象,但两代人看待工厂就业的态度差异明显。

“我技校刚毕业,父母就要求我出去打工,他们觉得年轻的时候还是要出去打工,要赚钱买房、结婚。我没有其他选择,但是要去自动化生产程度较高的工厂上班,靠体力干活的企业不去。”

“我是做串珠的,上一家工厂要用手工串,干了两个多月就走了。现在的工厂自动化生产,机器串珠,我只需要管理几台机器,比上一家工厂强多了。”

“现在找工作,要看是不是自动化生产,是看机器,还是动手做,有看机器的工作,就不去动手的工厂。”

可见,成长型农民工的劳动价值和就业理念更多倾向于在自动化程度较高和机器人使用较为普及的工厂上班,一定程度上与他(她)们在成长过程中长期接触人工智能、数字经济的教育和生活有关,背后折射出劳动价值观的代际转型。

随时准备踏入平台经济就业。已经就业的成长型农民工,普遍是调换了工作进入平台经济就业。

“在工厂打工没有自由,每次都在同一个位置上岗,干久了觉得没意思。平台就业不一样,有选择不上班的自由,有选择休息的自由。当然,考虑到收入,我也不会随便休息。”

“做网约工好,我在工厂做过,在酒店也做过,还是觉得开网约车好,认真工作,就可以抢到好的单,不想做了,可以在马路边休息一下。觉得累了,就把车交回去,没啥影响。”

“几个关系比较好的工友都辞职了。这个月做完,就不想做了,申请去送外卖,送外卖也累,但跑熟的话,工资比工厂强。”

网约车司机、外卖小哥、快递小哥等新型职业成为成长型农民工离开传统工厂的主要工作去向。此外,新进入劳动力市场的成长型农民工,要么进入平台经济就业,要么选择自动化程度较高的工厂就业,总而言之,都愿意从事与新技术、大平台有关的工作。

“我们是公司的生产装配部门,既是公司内部的设备研发维修部门,也是公司对外培训机构,所有员工都是机械专业毕业的技工。由于都是采用自动化设备和机器人辅助系统,我们部门有很多年轻人,招人也相对容易。有些部门,需要纯粹手工的岗位,年轻人不愿意来,来的都是中老年人。”

三、稳定型农民工:为家庭而劳动

阎云翔、杨雯琦认为,在中国,个体是由关系界定的,个体的欲望和利益需要服从家庭的利益[27]。魏澜、张乐天认为,即便是在20世纪80年代前后出生的中国青年,他们在精神上向往核心家庭,在经济上(广义的经济生活)则与主干家庭模式紧密捆绑[28]。对农民工来说,即便是他(她)们走进市场,进入企业,也不会出现黄宗智所言的那样——“伴随资本主义经济和社会的兴起,以家庭为主要单位的生产将被个体的产业工人所取代”[29]。对稳定型农民工而言,为家庭主要是为了子女,即他(她)们的劳动目的是“向下看”,一切“以孩子为中心”。

1. “以孩子为中心”的家庭主义践行者

积极参与劳动。稳定型农民工面临着三代家庭的责任,对上要赡养父母,对下要抚养子女,同时自己也要适应和融入城市社会。对他(她)们来说,既要劳动也要消费,消费建立在劳动的量入为出的基础上,劳动所得既要保证自己的生活,又要满足父辈和子代的需要。

“工作累是肯定的,可是我这个年龄,不累点赚不到钱呀!我这样说,你应该就明白了!我们四十来岁的中年人必须要努力工作呀,不工作不行呀,上有父母要养,下有子女要养,负担重呢!父母还在,生活、看病哪样不得花钱;小孩还在上学,还有参加课外班、培养兴趣爱好等,哪一样都需要钱。再说了,我们这么辛苦地打工,不就是为了小孩能够有个好的出路。我们读书不多,再也不能让小孩受这个罪了,多赚些钱,为他们读书创造好的条件。”

年富力强的稳定型农民工普遍反映:

“现在赚钱的机会多,要勤快劳动,多赚钱,为子女进城读书提供条件。”

“厂里面的工作要做好,才能保证基本收入,再做一份兼职可以多点收入,小孩就可以安心学习。”

“现在不读书,连进厂打工的机会都没有,很多都是自动化设备,没知识用不了,我多打两份工,就可以为小孩读书多存几个钱。”

他(她)们对应的行为就是要勤劳、多赚钱,对工作负责、对家庭负责,其劳动-消费观就是重积累、重消费,其劳动目的就是要为子女提供好的生活条件和创造好的教育条件。

劳动收入满足家庭需要兼顾个人所需。张静认为,家庭主义的亲疏远近规则、身份美德特质以及内外边界意义,都将妨碍规则向非个人的公共性转化[30]。但是,家庭主义的血缘倾向和个体责任,客观上维系了农民工家庭的完整和劳动力再生产的顺利实现。在流动家庭中,“以孩子为中心”的家庭主义是统合流动家庭成员共同关切的价值基础[31],作为流动主体的农村男性,在其流动背后履行的是父权社会所期待的“好儿子”“好丈夫”和“好爸爸”的性别角色和行为规范[32]。

通常,对稳定型农民工来说,其收入分配要兼顾父代、子代、自己及储蓄。

“我和我老婆两人在厂里面打工,有两份工资,我有空就在附近兼职送外卖,有一份收入。家里的钱要分成四份:一份是给父母,他(她)们在家里帮我们带小孩,以及家里的各种开支;一份是小孩需要,比如上学的相关费用;一份是给夫妻两人的开支,吃饭、穿衣、租房等费用;一份是要存起来,以备不时之需。”

可见,稳定型农民工的收入主要用于家庭开支,在履行家庭责任和赡养责任的同时,还要照顾子女和尽量多储蓄、多存钱。

2. 偏好开放空间的发展机会

不愿意舍弃工厂工作。对稳定型农民工来说,始终面临着“是否在工厂工作”和“是否在平台就业”的抉择。一方面,他(她)们年富力强,劳动技能高,工作经验丰富,是工厂的生产骨干;另一方面,他(她)们新技术使用能力强,上手快,能够很好适应平台经济。

笔者在对个案进行访谈时,让被访者在“是否愿意放弃工厂工作”和“是否愿意进入平台经济”进行选择时,成长型农民工普遍愿意放弃工厂工作并进入平台经济就业,而稳定型农民工普遍愿意保留工厂工作同时在平台兼业,只有退出型农民工愿意留在工厂就业而不愿意进入平台就业。对稳定型农民工来说,工厂工作稳定可靠,能够带来稳定的收入,平台经济缺乏保障,不稳定。

“不是我不敢冒险,也不是我留恋工厂,只觉得我这个年龄需要稳定,需要稳定的工作和收入。工厂在这里,有人在,有场地在,有订单我们就有收入;平台经济这种东西,不稳定,今天有,明天没了,我也找不到人。在平台兼职还可以,下班了、休息的时候赚点钱,要做全职我还要考虑一下。”

“工厂有工厂的好,平台有平台的好,看起来,平台比工厂的收入高,但也要做得多。我愿意呆在工厂,是因为工厂看得见,有安全感,平台看不见,说没就没了。工厂有买社保,平台还没有。”

开放空间能够提供发展机会,新旧业态的并存为稳定型农民工提供了技术套利机会。在工厂劳动之外,借助新技术创造的新业态获得兼职收入,从而大大提高了稳定型农民工收入水平。一位不愿意透露姓名的被访者表示:

“不是我不愿接受你的访问,也不是我不愿意告诉你真实情况,有些东西还是不说透,毕竟我还要在厂里面继续打工,最希望的就是不出事。

(问)为什么害怕出事呢?

(答)不出事的话,就可以赚到钱、存到钱,一旦出事的话,就不好说了。

(问)出事是指什么?为什么这么说?

(答)不出事,包括不出安全事故,出了安全事故就没有工作了;不能出现工厂倒闭、老板跑路,要不然拿不到工资;不出现意外,一出意外就没有办法兼职开网约车了。一直以来,上班之余,我会兼职做一点事情,以前就是被人叫过去打一点零工或散工,现在我自己买了一辆新能源汽车,节假日休息的时候可以当专车司机,可以用来抵消一家人的生活费、租房子的费用,等等。”

可见,具有较强劳动能力和市场生存能力的稳定型农民工,他(她)们更看重的是能否有更多赚钱的机会和途径。对他(她)们而言,最怕没有机会,最想要的就是机会,有机会就有收入,劳动机会越多,收入水平也相对越高。而平台经济的出现,确实为稳定型农民工提供了增加收入的机会。

3. 厂内就业和平台兼业并存

厂内生产骨干和平台兼业谋生者的双重身份。稳定型农民工群体的生活阅历丰富、劳动经验充足、劳动能力较强,身体心智发育成熟,在劳动力市场的自我表达意愿更强,讨价还价能力更强,市场博弈能力也更强。同时,移动互联技术对稳定型农民工不断地赋权增能,使得他(她)们拥有更强的职业选择权和市场生存能力。因此,作为农民工群体中的“精英骨干”,稳定型农民工对个人的能力和劳动回报相对比较自信,也在通过各种方式增加自己的劳动回报。

有受访者接受访谈时就说:

“不怕你笑话,你是知识分子,我是打工的,在外人看来我们之间是有差距的,但我不是说这个意思,我要说的是,你40来岁,是你们单位的骨干,我40多岁,我也是我们厂的骨干。我现在出去找工作,尤其是同样岗位的工作,很多工厂会抢着要我的。你知道是为什么吗?因为我做事动作快、效率高、不出错,可以很快出货,熟练、稳定。”

可见,作为企业的生产骨干受到企业的重视,工作收入较为稳定,使得稳定型农民工群体具有较强的劳动自信和收入自信。同时,平台经济为稳定型农民工创造了额外的兼职机会和新的劳动交换空间。该受访者说:

“自己买了一辆小汽车,并在滴滴APP上注册成为一名网约车司机,在周末、节假日的时候还兼职做快车司机。”

在他看来:

“以前放假了就在家里休息,或者附近走走,老乡聚聚,更多时间是在租的房子休息。现在周末或节假日可以跑跑网约车,既可以出来走走,也增加了收入,生活也得到了改善。做得好的话一天也可赚好几百块。没有平台的出现,我肯定没有机会出去兼职呀!以前打工的时候,连休息的时间都不够。”

打工劳动的收入加上兼职网约车司机的收入,使得稳定型农民工收益明显增加。可见,稳定型农民工稳住工厂工作,同时积极融入新技术带来的新就业空间,做到厂内就业和平台兼职同步兼容,使得自身的收入情况和生存境遇大为改善。

四、退出型农民工:为退休谋出路

2022年,《工人日报》指出,多地出台政策清退超龄农民工,而农民工却不解:“我还干得动,为什么不让我继续干下去?”[33]“退而不休”越来越成为全球普遍现象。中国农村老年人也普遍存在较大程度的“无休止劳动”[34]情况,缺乏社会保障的农村劳动力不得不不断延长劳动时间[35],没有养老金的老年人会继续从事就业活动[36]。

退出型农民工本质上需要回归农民身份,从生命-劳动周期来看,其前期打工是为了家庭和子女,后期打工主要是考量个人退休后的养老。也就是说,退出型农民工既要为家庭和子女的生存担责任,也要为个人的退休生存做准备。

1. 忘我奉献家人的终生劳动者

无我的家庭责任承担者。钱穆认为,中国在悠久的农耕文化中形成的家庭主义,塑造了人们“以化小己为大我,奉为人道之正鹄”[37]的行为准则。对退出型农民工群体来说,他(她)们从外出打工那一刻起,就承载着家庭的寄托和期望:对原生家庭来说,他(她)们承担着赡养父母和支持兄弟姐妹的责任;对他(她)们组建的家庭来说,他(她)们需要抚养自己的小孩和维持家庭的正常运行。在外出打工过程中,退出型农民工一直以家庭和家人利益为重。

“我大概是1992年出来打工的。我是厂里面的生产工,我丈夫是搬运工。出来打工的几十年,一发工资,就赶紧寄钱回家。我们只留一些生活费,银行存一点,大部分都寄给家里了。(你说我自己有什么消费?)我也不知道。吃的方面,中餐在厂里面吃,晚上自己回家做,我们两夫妻主要是租房的钱、吃饭的钱、买衣服的钱,其实最怕的就是生病,看病太贵了。”

在强烈的家庭责任感的驱使下,他(她)们不停地劳动,拼命工作。

“失业,没有工作、没有收入来源,是一件很恐惧的事情,想都不敢想。”“有工作、有事做和有工资拿,就觉得很满足,累不累的都没所谓。”

“最开心的就是寄钱回家,家里修好房子,家人身体健康,子女都成家立业。”

“我不怕吃苦,也能吃苦,就怕失去这份工作。”

劳动是退出型农民工的天职,只有劳动,他(她)们才能感受到生活的意义,才能尽到对家庭和家人的责任。

自我剥夺型消费。访谈过程中,退出型农民工反复念叨的就是:

“现在生活成本太高,要多寄钱回家。”

“物价上涨,家里的开销太大了,自己要再节省一点。”

“家里需要用钱的地方太多了,老人生病、小孩结婚、房屋装修、子女读书等,我用多一分,家里就少一分。”

“以前打工是为家庭、为小孩,现在小孩长大了,看来靠不住。我还得要存点钱为自己养老。”

其对应的行为就是勤劳动、多存钱,体现的价值是为家庭、家人多承担,多付出,其劳动-消费观就是重积累、轻消费,不断压缩个人消费。正如斯塔兹·特克尔在《艰难时世》中所说:“大部分经历过大萧条的人从此以后就认为,金钱是世界上最重要的东西,为自己赚钱,并为子孙积累财富,是最重要的事情,而其他的东西都无关紧要”[38]。

面临退出劳动力市场的生存困境。退出型农民工劳动周期的前半生需要为家庭、家人尽责,劳动周期的后半生需要为自己养老操心,工资高低和储蓄多少始终是他(她)们最大的关切。

“再过3年厂里面就不要了,说年纪大了,不能再聘用了。这么多年,赚的钱都给家里和花在子女身上了,现在没活干了,就没了收入。只能回老家,不生病还好,生病就不行。”

“现在政策越来越规范,厂里面管理越来越严格,我们这些老员工,超龄就不能用了。只能回家了,要精打细算,不然没钱。”

不同于成长型农民工享受打工生活、稳定型农民工忙于厂内工作和平台兼职,退出型农民工需要谋划退出劳动力市场的生存问题,生命-劳动周期的衰落使得他(她)们普遍悲观和消极。

2. 偏好熟人空间和工厂就业

工厂就业的路径依赖。对于即将退出劳动力市场的农民工来说,工厂就业是他(她)们一辈子最重要的经历,也是他(她)们最信赖的就业方式。

“我是1992年就出来打工,不到18岁,最早先在深圳的一家玩具厂打工。后来去东莞、佛山,再后来跟老婆就一直呆在开发区(指广州)。外出打工这么多年,谈不上喜欢不喜欢,为了生存没有办法。现在年纪大了,还是觉得在工厂打工好,上班下班有规律,有稳定收入。到年龄了,工厂也不会雇佣我了,不过,我还是想继续打工,继续在工厂找工作。”

长期在工厂工作,退出型农民工的身体、时间等都被工厂“规训”,同时也塑造了他(她)们对工厂工作的“忠诚”感。退出型农民工之所以重视工厂工作,也可能跟他(她)们面临着技术升级和机器换人的挤压和替代有关。

“现在的生产设备越来越先进,我觉得我们整条生产线都保不住了,厂里面正在引入全自动化生产线,我看现在进场的机器设备很多是进口的,我不仅看不懂,更不会操作。唉,要是被裁掉了,就只能回家了,年纪大了,很多工作岗位都做不了。”

当前,自动化设备和技术已经在全国很多地方全面铺开,很多工厂或企业的重复繁重、高危岗位基本上被机器人所取代,这也意味着退出型农民工工作机会的消失。

不喜欢流动空间的漂移感,青睐熟人为主的封闭空间。对退出型农民工来说,工厂的同事中有老乡、工友,能够互相支持,缓解生活焦虑感。

“我今年都54岁了,年龄大,手脚也慢。比不得送外卖的年轻人,可以在马路上、人群中穿来穿去,跑得飞快。我看着都怕。还是在厂里面好,不用这么奔波,不用抢来抢去。工厂走慢一点,不会有人太催你,熟悉的工友、同事还会帮你一把。休息的时候大家可以在一起聊聊天,说说话。”

习惯了工厂生活,习惯了熟人的支持,大多数退出型农民工觉得外面充满危险和风险,觉得只有厂里面才安稳。

3. 市场-技术双重挤压下的劳动替代

技术升级的替代者。技术升级和传统岗位消失,老龄、低技能的退出型农民工面临着“无工可打、无业可就”的窘境,对他(她)们来说,要么退出工厂就业,要么进入非正式就业,当然也可以进入外卖、快递等新行业继续工作,但毕竟能够继续在新业态就业的劳动者是少数,大多数只能选择告老返乡。

“我20岁就出来打工,在东莞、佛山、中山、广州等地都工作过。虽然当时找工作很难,但由于我是女性,年轻时很多玩具厂、制鞋厂、制衣厂、电子厂等都用我,后来虽说年纪大了,但很多工厂招不到人,进厂也很容易。基本上只要你愿意,简单培训就可以上班。现在,很多工厂企业都是自动化,我们那个年代的人年纪大了,跟不上,也适应不了,想要工作也没厂要了。”

劳动力市场的挤压者。技术改变了生产制造生态,也重塑了劳动力市场的用人导向,再加上国家劳动制度和社会保障政策越来越完善,退出型农民工就业空间越来越窄。

“我今年55岁了,在厂里面做搬运工,负责出货工作。考虑到搬运工很容易出现工伤,严重的还会出现残疾。于是,厂里面购置了叉车,我们这些年纪大的搬运工就没活干了。只好出来找工作,人家一看我这个年龄就摇头,技术活我做不了,重体力活不敢用我。国家的社保制度很严格,超过年龄了就不给买,这样一来,也就没有正规工厂用我们了。只能去打打没有保障的短工、零工,做做散工。”

在技术和市场的双重挤压下,在国家政策和工厂管理制度日趋完善下,退出型农民工面临着空有劳动意愿但却无法在工厂就业的窘境。

五、结论与讨论

农民工代际分类需要引入技术视角,结合农民工的生命、劳动周期来进行系统思考。技术升级既塑造了农民工的市场际遇,也改变了他(她)们的劳动选择和就业去向。

1. 成长型农民工与个人主义驱动下的“自主劳动”

成长型农民工的劳动服务于个体享受,追求劳动自主和自由,自主决定是否参加就业,自主选择工厂就业或平台就业;不重视劳动伦理,劳动不是为了承担家庭责任,工作不能影响生活和休闲娱乐,劳动时间不能挤占休闲时间;劳动是为了个人消费,不愿意为承担家庭责任牺牲个体生活和消费。因此,他(她)们是个体化生活的行动者,劳动是为个人生活和消费服务,技术是为了让自己的生活更加便利。

2. 稳定型农民工与家庭主义驱动下的“双重劳动”

稳定型农民工追求稳定就业,既积极适应生产自动化和技术升级,维持厂内工作岗位,又努力拓展厂外平台兼业,借助平台经济从事兼职劳动;就业兼业目的是维持稳定的收入,为家庭和家人尽责,为提升个人生活质量;有劳动才能有消费,消费以劳动为前提,消费是为满足个体及其家庭生活需要。因此,他(她)们是“以孩子为中心”的家庭主义践行者,劳动是为家庭子女承担责任,技术是为了对市场生存能力赋能。

3. 退出型农民工与家庭主义驱动下的“生存劳动”

退出型农民工面临着生命周期、劳动周期、技术升级、市场发展的多重结构性约束,严格按照工厂制度勤勉工作,但工作岗位不稳定和个体劳动能力脆弱,使得他(她)们空有劳动意愿却面临工作机会的结构性挤压。他(她)们长期勤勉工作,为家庭、家人生存,为个人退休生存,最大化积累劳动所得,最大限度压缩个人消费。因此,他(她)们是忘我奉献家人的终生劳动者,无条件为家庭、家人承担责任和付出全部劳动,却不知不觉成为技术升级的替代对象而导致退休时面临生存困境。

农民工群体的生命-劳动周期,叠加技术升级的形塑,导致他(她)们不同的劳动境遇和就业选择。

成长型农民工在社会化过程中掌握了自动化生产的技能、知识和经验,可以很好适应移动互联网经济,可以自主选择离开传统工厂进入平台经济工作,从而呈现出年轻人不愿意进工厂而愿意送外卖和产业工人空心化的趋势性特征。

稳定型农民工不管是传统生产还是自动化生产,都是厂内的骨干和依靠力量,企业愿意对他(她)们进行技能培训,使得他(她)们通过技能晋升留在厂内就业,同时部分稳定型农民工还会在平台兼业,做到了厂内就业和平台兼业并存,这帮助我们理解了外卖、快递等平台经济兼职人员的来源途径。

退出型农民工面临生命-劳动周期同步衰退的约束,再加上技术升级的挤压,使得他(她)们处在退出劳动力市场的边缘,同时技术升级和机器换人加速了这一进程,即便他(她)们有就业意愿,但生产和劳动力市场的升级,导致他(她)们要么退出劳动力市场,要么进入非正式就业领域,这就为我们理解机器换人没有导致大规模工人失业提供了一种解释。

参考文献:

[1]美团研究院.2020上半年骑手就业报告[J].商学院,2020(10):46-47.

[2]程杰“.退而不休”的劳动者:转型中国的一个典型现象[J].劳动经济研究,2014(5):68-103.

[3]沈杰.青年、世代与社会变迁:世代理论的源起和演进[J].中国青年政治学院学报,2010(3):1-7.

[4] 梁宏 . 代际差异视角下的农民工精神健康状况[J]. 人口研究,2014(4):87-100.

[5] Blossfeld,Hans-Peter. Career Opportunities in the Federal Republic of Germany:A Dynamic Approach to the Study of Life-Course,Cohort,and Period Effects[J]. European Sociological Review,1986,2(3):200-203.

[6] Elder,Gen H. Time,Human Agency,and Social Change:Perspectives on Life Course[J]. Social Psychology Quarterly,1994,57(1):4-15.

[7]梁玉成.现代化转型与市场转型混合效应的分解—市场转型研究的年龄、时期和世代效应模型[J].社会学研究,2007(4):93-117.

[8]王春光.新生代的农村流动人口对基本公民权的渴求[J].民主与科学,2000(1):18-20.

[9]李强.影响中国城乡流动人口的推力与拉力因素分析[J].中国社会科学,2003(1):125-136.

[10]周怡.代沟理论:跨越代际对立的尝试[J].南京大学学报(哲学社会科学版),1995(2):47-52.

[11][美]玛格丽特·米德.文化与承诺:一项有关代沟问题的研究[M].周晓虹,周怡,译.河北:河北人民出版社,1987:98.

[12]蔡昉.数字经济时代就业与劳动力市场转型[EB/OL].http://jer.whu.edu.cn/jjgc/9/2021-06-16/5145.html.

[13]贾文娟.从数字劳动探索全球资本主义体系的时代变迁[J].中国图书评论,2020(8):17-26.

[14][美]克莱•舍基.未来是湿的:无组织的组织力量[M].胡泳、沈满琳,译.杭州:浙江人民出版社,2015:87-89.

[15]许怡,叶欣.技术升级劳动降级—基于三家“机器换人”工厂的社会学考察[J].社会学研究,2020(3):23-46.

[16]汪建华,黄斌欢.留守经历与新工人的工作流动:农民工生产体制如何使自身面临困境[J].社会,2014(5):88-104.

[17]余晓敏,潘毅.消费社会与“新生代打工妹”主体性再造[J].社会学研究,2008(3):143-171.

[18]唐有财.新生代农民工消费研究[J].学习与实践,2009(12):102-107.

[19]周贤润.从生产主体到消费主体:消费认同与新生代农民工的身份建构—基于珠三角地区的分析[J].福建论坛(人文社会科学版),2018(8):157-165.

[20]蔡昉.迁移决策中的家庭角色和性别特征[J].人口研究,1997(2):7-12.

[21]文军.从生存理性到社会理性选择:当代中国农民外出就业动因的社会学分析[J].社会学研究,2001(6):19-30.

[22]谭深.家庭策略,还是个人自主?—农村劳动力外出决策模式的性别分析[J].社会学研究,2004(5):210-214.

[23]PunNgai.Made in China:Women Factory Workers in a Global Workplace[M].London,HongKong:Duke University and HongKong University Press,2005:124.

[24]阎云翔.中国社会的个体化[M].陆洋,等,译.上海:上海译文出版社,2016:2-3.

[25]郑松泰“.信息主导”背景下农民工的生存状态和身份认同[J].社会学研究,2010(2):106-124.

[26]周大鸣.互联网时代的新生代农民工研究[J].社会科学家,2021(10):9-14.

[27]阎云翔,杨雯琦.社会自我主义:中国式亲密关系—中国北方农村的代际亲密关系与下行式家庭主义[J].探索与争鸣,2017(7):4-15.

[28]魏澜,张乐天.家庭本位的“关系”实践:私人书信中的家庭主义图像(1972—1995年)[J].社会,2021(2):27-55.

[29]黄宗智.中国的现代家庭:来自经济史和法律史的视角[J].开放时代,2011(5):82-105.

[30]张静.公共性与家庭主义—社会建设的基础性原则辨析[J].北京工业大学学报(社会科学版),2011(3):1-4.

[31]杜平.透视流动家庭:文化规范与生活实践互构下的性别秩序[J].妇女研究论丛,2019(6):32-42. [32]蔡玲.流动的背后:家庭关系与男性气质建构[J].中国农村观察,2018(4):17-31.

[33]多地发布建筑业清退令,超龄农民工路在何方?[N].工人日报,2022-03-18.

[34]谭娜,周先波.中国农村老年人“无休止劳动”存在吗?—基于年龄和健康对劳动供给时间影响的研究[J].经济评论,2013(2):19-29.

[35]程杰.养老保障的劳动供给效应[J].经济研究,2014(10):60-73.

[36]程杰“.退而不休”的劳动者:转型中国的一个典型现象[J].劳动经济研究,2014(5):68-103.

[37]钱穆.中国历史文化导论(修订本)[M].北京:商务印书馆,1994:34. [38]Studs Terkel.Hard Times:An Oral History of the Great Depression[M].pocket,1982:28-29.

本文来自微信公众号:中国青年研究 (ID:china-youth-study),作者:李超海(广东省社会科学院社会学与人口学研究所研究员,社会学博士)