扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:出版人杂志(ID:publishers),作者:克莱门沉,原文标题:《明知逃避不了“贫困”,为什么还选择做编辑?一个社恐症编辑的故事》,头图来自:《重版出来》

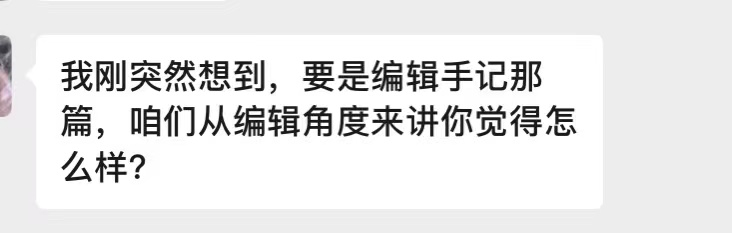

这篇编辑手记,灵感源于豆瓣上两位友邻的讨论和营销同事的建议:

当时我正在苦苦思索编辑手记该从哪里着手,因为关于戴安娜·阿西尔和成书背景,我已经在书中导言里介绍了不少,急需换个角度重新构思一下,这个角度则顿时让我梦回一年前报选题时的初衷——最吸引我的关键词,不是“独身主义”,不是“老年生活”,而是“女编辑”啊。

于是,我决定就以“编辑”的视角,来谈谈从大前辈戴安娜·阿西尔的人生故事中,收获了什么。

如果“暴富”很难,那就先快乐吧

阿西尔是二十世纪伦敦一位罕见的女编辑。从二十世纪中期开始,西方出版行业开始有大规模女性涌入,但大多数女性仍是在宣传部门工作,而非编辑部门。在发现阿西尔之前,说起那个年代的文学编辑,我脑海里第一个跳出来的是美国那位“天才的编辑”——麦克斯韦·珀金斯。

但进一步了解后发现,与珀金斯那般在老牌出版社、于黄金时期创造传奇的编辑画像截然不同,在二十世纪中后期踏入出版业的阿西尔,面对的是二战过后、百废待兴的英国社会,作为一名女性,她也很难获得大型出版社的编辑工作机会,只是因缘巧合,成为一家小型出版公司的创始董事之一,展开了她在以男性为主的环境中小心周旋、既清贫又快乐的编辑生涯。

没错,“清贫且快乐”,大概是如今仍乐于做编辑的我们一个共同的感受。明知逃避不了的“清贫”,那到底为什么选择做编辑?这是我常常会遇到的问题,有时是别人问起,有时也是自问。但我总也难以理直气壮地说出自己的答案。没想到的是,前辈阿西尔却大大方方说了出来(坦率到令我瞠目结舌的发言):

虽然我贫穷的时候比富裕的时候久得多,但我却有一个典型的“富贵病”——一种强烈的懒惰习性。在我内心深处潜伏着一只顽固不化的怪物,它觉得钱应该像雨一样从天上掉下来……

破产令人焦虑,但总比为钱发愁而毁了自己的日子要好……

我发现让我做不愿意的事几乎不可能。我不知道是“不能”还是“不想”,但感觉是“不能”。

接受了真实自我的阿西尔,就这样心甘情愿地投入到出版行业之中。当然,女编辑总要遭遇重重困境,玛格丽特·阿特伍德就曾这样描述过他们的办公场所:“安德烈,一个身材矮小的男人,坐在一个大房间里,桌子宽敞得好像一个会议桌;而戴安娜——气场强大,自带威严且绝不娇小——却被塞在一个类似扫帚间的地方。在那个年代,图书的世界也是如此。”

玛格丽特·阿特伍德在2000年获布克奖时感谢了她的第一位英国编辑——戴安娜·阿西尔

但阿西尔很清楚,自怨自艾毫无帮助,她选择这条路就是为了快乐,而她的快乐源于纯粹的编书和实在的生活。因此,“家比办公室重要得多”是她永恒的理念,“工作早餐和周末把工作带回家”是她最痛恨的事情。再热爱也不能让工作绑架了生活,或许这也是每个“清贫”编辑能汲取“快乐”的一大底线。

底线之上,就是做书这件事本身带给爱书人的巨大成就感。如今回看阿西尔的职业生涯,最有名的经历大概是早期挖掘了诺奖得主V.S.奈保尔,但奈保尔糟糕的个性给她留下了并不愉快的回忆(她在一次被奈保尔攻击后回应称,奈保尔是个可以用来辟邪的东西,在她意志消沉的时候常对自己说,“至少我没嫁给维迪亚(奈保尔)。”)。反而是与很多女作家的合作,令她印象深刻。

其中一位是奥地利的调查记者吉塔·塞雷尼(Gitta Sereny),她去监狱采访了纳粹战犯、臭名昭著的特雷布林卡灭绝集中营的指挥官——弗朗茨·保罗·施坦格尔,深入研究了他是如何一步步被邪恶侵蚀掉人性,彻底堕落为一个杀人机器的。稿件还在初创时,她已接触过不少出版商,但都遭到了拒绝,直到遇到了二战期间在BBC海外部工作过的阿西尔。

和戴安娜·阿西尔一拍即合的吉塔·塞雷尼

拿到稿子的当晚,阿西尔彻夜未眠,那些黑暗的文字记录让她既本能抗拒又深深被吸引。她决定出版这本书,并且当即确立了一个编辑准则:尽量减少使用诸如“恐怖”“残暴”“悲剧”“可怕”这类形容词,力争冷静客观地刻画出这个“平庸之恶”的典型人物肖像。

因为作者吉塔是奥地利人,英语的语言基础比较薄弱,所以阿西尔几乎是同她一起创作出了Into That Darkness:from Mercy Killing to Mass Murder这部作品,它也从此成为大屠杀研究的经典著作之一。

提到这段回忆时,阿西尔毫不掩饰地表达了吉塔的感谢带给自己的莫大自豪和快乐,她满足地引用了吉塔的话:“戴安娜·阿西尔编辑了Into That Darkness,她奉献出她的热情、智慧以及流畅自如的文采,还有我原本没有权利期待的参与感。我很感激有她成为我的朋友。”

吉塔在采访弗朗茨

正是这种成就感衍生出的纯粹而扎实的做书快乐吸引着阿西尔,令她在编辑岗位上工作了长达五十年。这期间,她和众多知名作家密切合作:V.S.奈保尔、菲利普·罗斯、西蒙娜·波伏娃、玛格丽特·阿特伍德、简·里斯……但她从未尝试过自己写作。

阿西尔写给简·里斯的信

七十多岁时,阿西尔终于退休,一向在幕后低调的她,开启了自己的“第二人生”,逐渐走向台前,展开了自己的诉说。

《暮色将尽》又名:当一个编辑退休之后

《暮色将尽》是阿西尔八十九岁时写的一本回忆录,记录的大多是与工作无关的退休生活。这些记录乍一看并不稀奇,裁缝班、绘画课、打理植物,亲切随和,如同我们身边报名老年大学的爷爷奶奶。但游走在这些随和文字下的,却是仍不失锋利的诚实棱角,孩童般调皮的洒脱,以及毫不自我沉溺的清醒通透。

或许是编辑的职业本能,阿西尔的自传呈现出一种难得的“旁观者”视角。她天生没有表演欲,更不是放飞的艺术家人格,早年的情感经历又带给她长久的伤痛,因此,怯懦、害羞和社交上的自卑心绪曾长期萦绕着她,也促使她形成了自我审视的习惯。

沉静的阿西尔和她心爱的小狗——不得不说这衬衫我也有一件同款

“懒惰”和“自私”,是她常挂在嘴边的自我评价,但这两个特质不过是她在重重现实不断侵蚀自我时,努力守住那份界限的方式罢了。看看她的“懒惰和自私”都表现在哪里?

不愿为了照顾年老的母亲放弃工作,即使年过七十依然每周四天开车往返伦敦和诺福克;虽然没有结婚却有生活伴侣,伴侣生病时一边尽心照料,一边也坦然承认自己逃避责任的侥幸幻想;当然还有,没有成为一个“母亲”,而且,一点儿也不介意。

阿西尔坚持开车到90多岁,车上的擦伤算是她老年倔强的“勋章”

她太清楚外界的评判标准,所以在他人之前,已经用这些标准来对自己下过判断,这是我们年轻时常会受困的事情,阿西尔并不例外。但令人惊喜的是,阿西尔从未被这些条条框框所彻底淹没,她以表面的圆融来换取内心的坚守,终于等到老了的这一天,可以彻底从这些判断中挣脱出来,嘻嘻哈哈地告诉大家,我再也不在乎了。

极高浓度的真诚,是阿西尔除自我审视之外,另一个鲜明的特点。读阿西尔的文字,常会为她捏一把汗,担心她的坦率冒犯到谁,但很快那种担忧又会渐渐消散,因为她的真诚令人无法抗拒。她从不矫饰,从不自我辩护,更不耽于过去的情感或成就,她拥有坦诚、真挚又理性地将整个自我捧给读者的能力,娓娓道来,不卑不亢。

这是一个社恐症编辑的最好榜样。梁永安教授在最近一次访谈中曾提到,社恐是“从被规训的痛感中看见自我”,那么阿西尔则用她的老年回忆录告诉我们,忍着这份痛感保护好这份珍贵的自我,未来总有一天,我们能够战胜规训,从痛中生出最美的珍珠。

中文版的诞生

作为一名尚处于新手阶段的编辑,碎碎念了一些私人感想,希望能扩大一点阿西尔的形象侧面。那么关于阿西尔的这本代表作,中文版又是如何诞生的呢?

正如文章开头所说,我是在版代邮件中偶然发现的阿西尔,而最初吸引我的,是她的“伦敦女编辑”身份。因此,一开始我更感兴趣的,也是她的另一本写编辑生涯的传记。但出于对市场的考虑,涉及老年和独身女性双重话题的《暮色将尽》显然是更适合打头炮的一本,况且,正是这本书获得了科斯塔传记奖,从阿西尔多部回忆录中脱颖而出,成为了她的代表作。

《暮色将尽》的译稿原文曾刊登在2009年的一期《译林》杂志增刊上,感谢译林出版社的两位编辑老师,我在选题通过、购买版权之后,便通过他们联系到了当年的译者——曾嵘老师,曾老师又在原稿的基础上细细修订过一遍后,将译稿发给了我。

“暮色将尽”这个书名便是当时在《译林》发表时用的标题。而这本书的原书名是:Somewhere Towards the End,直译过来是“终点前某处”,仔细想一下便会发现,“暮色将尽”这四个字,其实是“终点前某处”的一种诗意表达。定书名时,我们也想过是否有更好的选择,营销同事也提出,“尽”会不会显得太过悲观,改为“暮色将近”或许会好一些。

但阿西尔已年近九十,早已进入人生暮年,此刻的她逐渐靠近的已不是沉沉的黄昏暮色,而是漫漫的黑暗终点。虽只有一字之差,但意义却迥然不同。当然,为了使整本书基调不那么哀伤,我们在封面设计上着重了“暮色”的壮美与光亮一面,凸显出一种旷达与希望的氛围。

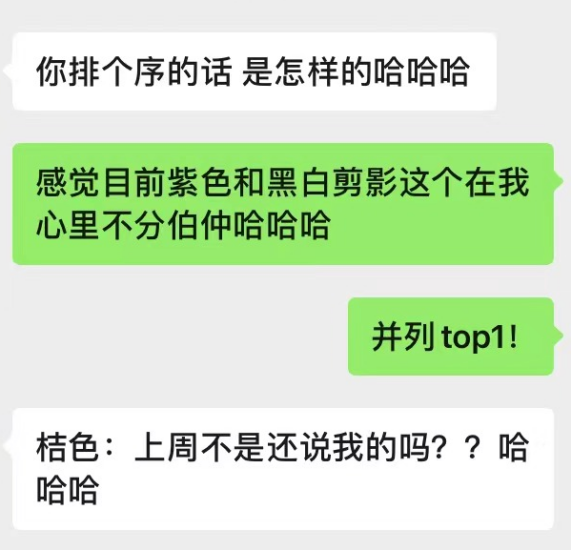

最开始的几个方案中,大多数都以明亮的橘色为主要基调,我也完全被橘色吸引到了。但在设计根据阿西尔的照片改出她的身影之后,我就彻底“变节”了……只能说阿西尔本人站在那里就好有气场啊!

来自“桔色”无辜的质问

封面演变图

最终版封面图

最后,我们都被设计小姐姐手绘的这个背影以及面对着的水墨风夕阳彻底折服,在来来回回n次的细节打磨以后,封面就这样诞生了!

尾声

在写完《暮色将尽》的日子里,阿西尔变得越来越有名,她出席各种各样的活动,前往其他国家,BBC甚至为她拍摄了一集纪录片,名叫Growing Old Disgacefully。但与此同时,她仍在从容地走着暮色之路。90多岁时,阿西尔搬入了养老院,搬家前把家里很多东西都分发给了朋友。

BBC的拍摄刚好记录了她在养老院的一天,开车出门,上绘画课,见朋友聊天,去书店出席活动,一切如常,甚至比我们很多人都要丰富。

多么幸运,在年轻时以阅读为工作,现在年老时以写作为爱好。阿西尔坚称,她不是职业作家,“只是一个写作业余爱好者”,但或许正因如此,阿西尔才能从写作中获取更纯粹的治愈与力量,“写作减轻了我的痛苦”,这无形中构成了一个良性循环,跟随她的讲述,我们也好像看到了更开阔的未来,让原本沉甸甸的心头逐渐轻盈了起来。

本文来自微信公众号:出版人杂志(ID:publishers),作者:克莱门沉,由出版社编辑供图