扫码打开虎嗅APP

本文原载Bloomberg,作者Katrina Brooker,机器之心翻译

1、Google Ventures与投资的医疗健康公司

“如果你现在问我,人可能活到500岁吗?答案是肯定的”,一月的某个下午,Bill Maris在加州山景城说道。作为Google Ventures的总裁兼管理合伙人的他刚满40岁,但是看起来像个19岁的大学生。他穿着胶底运动鞋,T恤外面套灰色的牛仔衬衫,看起来像是几天没有刮胡须了。

阳光穿过他背后巨大的玻璃窗射了进来。外面是绿树成荫的谷歌总部的开阔地。在他的办公室里发现不了什么能够证明Maris在这里工作的线索。房间里没什么东西——洁净的白墙、几张椅子、一张桌子。这一天,他的桌上没有纸张、没有记事本或便签,甚至连电脑也没有。

只有一个地方你能真正发现Bill Maris是谁——他的书架。上面有一本大部头的教科书《分子生物科技:重组DNA的原理与应用》。还有一本是读得比较多的《生物科技:应用遗传革命》。还有一部第一个将人体描绘成机器的德国医生Fritz Kahn的插画集。

插在这些中间的是一本让所有希望能活到500岁的人眼前一亮的书。2005年出版的《奇点临近》是未来学家雷·库兹韦尔(Ray Kurzweil)的开创性著作。他的著名预测是人类将会在2045年迎来《终结者》时刻——计算机的崛起速度将超过我们控制能力。我们要想赶上的话,需要借助纳米机器人或其他增强人体与DNA的机器从根本上转变我们的生物性——改变我们生与死的一切。

“这将把我们从自身的限制中解脱出来”Maris说。他在米德尔伯里学院学习的神经科学,曾在杜克大学的一个生物医药实验室工作过。库兹韦尔是他的朋友,谷歌聘请他来帮助Maris和其他谷歌员工理解机器超越人类后的世界。这样的未来对某些人来说可能是一种可怕的反乌托邦。但是对于Maris来说,这是商业机会。

在这一领域里,他希望能发现并投资于将会改变甚至可能拯救世界的下一代公司。他说:

“我们实际上已经有了能够完成任何你能想象得到的事的生物科学的工具,我只是希望能够活到够久从而免于死亡。”

Maris是不同寻常的人,他的工作也是不同寻常的。七年前,谷歌的两位创始人谢尔盖·布林(Sergey Brin)和拉里·佩奇(Larry Page)把他拉出来启动一个风险资本基金,这使得他被卷入了科技巨头和雄心勃勃的创业者洪流中。当时他自己也是一位年轻的创业者,投资经验很有限,在硅谷也没有影响力。他卖掉了佛蒙特州的网页寄存服务公司,在一个非营利机构工作,并且在印度开发用于白内障失明的技术。这使得他成为了谷歌正在找寻的那种局外人。谷歌的CLO(首席法务官)兼企业发展高级副总裁David Drummond同时负责谷歌旗下的包括Google Ventures在内的各大投资平台,他说“比尔可以带来全新视角。”

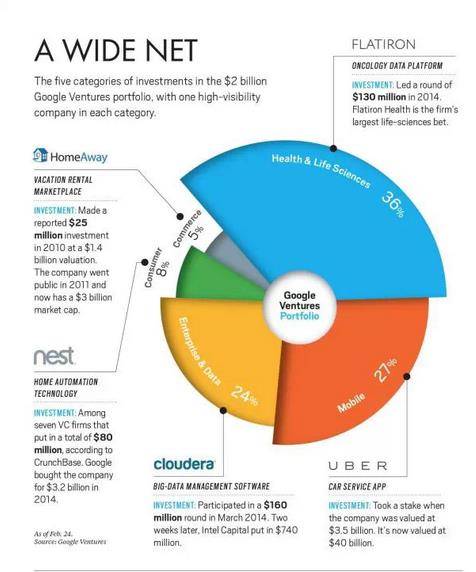

Google Ventures管理资产接近20亿美元,已投资公司数量超过280家。每年谷歌都会给Maris 3亿美元的新资本,而今年Maris有1.25亿美元的额外资本用于投资新启动的欧洲基金。这使得Google Ventures的资金与那些每年投入3到5亿美元的硅谷最大的风险投资公司旗鼓相当。跟据跟踪风险资本活跃度研究公司CB Insights汇总的数据,Google Ventures去年在全美风险投资公司活跃度上排名第四,参与了87项交易。

作为年收入660亿美元的公司,谷歌做这些不是为了钱。谷歌需要的是创业者。投资银行SunTrust Robinson Humphrey的分析师Robert Peck在今年2月发表了一份对谷歌外部投资部门(包括Google Ventures)的调查报告。他说:

“它需要知道球在往哪儿踢。看看错过了智能手机的黑莓吧。还有错过了Facebook的雅虎。”

谷歌为寻找下一个趋势投入了巨大资源。内部实验室Google X开发了谷歌眼镜,现在在研究无人驾驶汽车,这些消耗了数百万美元。今年1月,谷歌投了9亿美元给了伊隆·马斯克(Elon Musk)的Space X。去年,谷歌启动了Google Capital用以投资较为成熟的技术公司。

Maris在谷歌圈子里的位置很奇特。他是其中一部分,但又很自由。Google Ventures的设立方式不同于其他如Intel Capital、Verizon Ventures一类的企业内部的风险投资基金。Google Ventures的投资决定是独立于母公司的企业战略的。它可以支持任何公司,无论其是否符合谷歌计划。它也可以向包括谷歌竞争对手的任何人出售它拥有的股份,Facebook和雅虎都收购过Google Ventures投资的创业公司。

背靠谷歌的资金与影响力,Maris又拥有巨大的自由。他可以追寻硅谷最受欢迎的创业公司。Uber、Nest和Cloudera是他赚得最多的几个项目。Maris会继续追求这类交易,但他还有别的野心。“有很多人,包括我们都想投资于消费级互联网,但我们可以做的不只这些。”他现在将基金36%的资产投资于生物科学,而2013年只有6%。Maris说:

“硅谷有很多亿万富翁,但是最终我们都走向同一个终点。如果给你们两个选择:赚很多的钱或者找到可以让人活得更久的方法,你会选哪一个?”

Maris站在Google Venture的大型会议室Joshua Tree前面。总部的每个房间都以国家公园的名字命名。他对员工们说:“今天事情很多。”他们每两周在这里会次面,讨论前景和战略。

Maris的团队有70人,这天大多数人都在场,或者通过视频或电话加入。这个团队包括基金的17个投资合伙人,他们的职责是寻找创业公司。合伙人中有Excite的联合创始人Joe Kraus,Android联合创始人Rich Miner,谷歌工号84的David Krane。

会议室氛围轻松随意,一些员工在地上盘腿而坐,其他人则蜷缩在柔软的沙发上。段子和玩笑层出不穷。有位合伙人以“秘密项目”为题开始他的展示——但其实会议室的大多数人已经知道他要讲什么了——在展示的最后他还把Maris的头叠加到手鼓鼓手身上。这是在调侃老大,他去年8月和歌手兼作曲家Tristan Prettyman完婚,最近又去度了个蜜月。所有人捧腹大笑。Maris微微一笑,迅速回归正题。他转向身后屏幕上的日程表,说到:“时不我待,对你们也一样。”

Maris说:“我知道你们都听说了本周的那场会议”。相距1小时路程外的旧金山,摩根大通正在举办医疗健康年会——绰号医疗界的超级碗。数以千计的医疗高管和投资者云集于此,这已然成为医疗产业并购交易的大头。Google Ventures的生命科学创业公司也列席此次会议。其中一个是利用基因数据来创建肿瘤诊断工具的Foundation Medicine,今年引发了巨大的轰动。1月, 罗氏制药公司(Roche Holding) 宣布计划以10亿美元的交易来控股该公司,公司股价在第二天翻番。Google Ventures在这家公司中持股4%。

对Maris而言, Foundation Medicine意味着一场革命的开端。“我常常拿它来类比”,他说着举起手中的iPhone 6,“即便是在五年前,这也是无法想象的。20年前,你甚至都不会和任何人谈论这个。”

2011年 Google Ventures 对Foundation 进行投资时,该公司的愿景主要是理论上的。世界还在等待自2003年科学家首次完成人类基因组图谱后那必然出现的突破。Foundation团队包括几名著名的遗传学家,人类基因组计划的领导者之一Eric Lander也在此列。但Foundation 那时并没有可行的商业产品。

科技自那时起取得了巨大进步,这使得Foundation能创造出Interactive Cancer Explorer这样的产品——可以说是肿瘤医师的谷歌,他们可以借此做研究,并为病人定制治疗方案。Foundation首席执行官Michael Pellini博士寻求Google Ventures作为投资方,这能帮助公司进行技术设计,他说:“我们有许多可以向硅谷专家借鉴的地方。想象一下谷歌搜索,我们从未考虑过屏幕所见内容背后的那些算法,他们可以对遗传信息进行同样的处理。”Maris说:

“20年前,没有基因组学,只能以毒攻毒治疗癌症。这可和‘我们可以通过逆向工程干细胞来治愈癌症’完全不一样。你现在可以对一家能够治愈癌症的公司进行合法投资了。”

识别有潜力的生命科学公司和在硅谷发掘能够发明超酷App的程序员不太一样。生物技术公司建立在复杂科学之上,他们需要数百万美元的投资,和大型制药公司合作,还面临长期的临床试验。为了更好的甄别,Maris选择科学家作为合作伙伴。其中一位是Krishna Yeshwant博士,他曾就读于哈佛和斯坦福,如今依旧每周两天在波士顿一家诊所工作。去年,他主导了Google Ventures在生命科学领域最大的赌注——注资Flatiron Health,该公司正在建设分析癌症数据的云平台。

这才只是开始。Maris说:“不用20年,化疗就会原始得像发电报。”

2、Google Venture是如何成就今天地位的

22岁大学刚毕业那会,Maris遇见了一个朋友,她日后成为了将Maris与谷歌联系在一起的贵人。那是1977年,雅虎做搜索,AOL做电邮,谷歌那时还叫做BackRub。Maris当时在纽约,供职于瑞典投资公司Investor AB。他不关心华尔街,但他确实很喜欢坐在他旁边的聪明的耶鲁大学毕业生Anne Wojcicki,她告诉他这(谷歌)是家要改变世界的公司。

Anne Wojcicki回忆到:“我记得我告诉他,我姐姐正在捣鼓的这个新搜索引擎,而他说:‘雅虎已经足够好了呀’”Anne Wojcicki后来成为了Sergey Brin的妻子。她的姐姐Susan是谷歌最早的员工之一,现在是YouTube的首席执行官。Anne Wojcicki随后联合创立了23andMe,这个基因检测公司是Google Ventures投资组合的一部分。

六个月后,Maris从投资机构AB离开去到佛蒙特州的伯灵顿开始创办一家网站寄存公司。他在互联网领域如此青涩,以至于需要从头开始学习网景公司和万维网。他透支信用卡成立了Burlee公司,并从Lake Champlain那里获得了投资。后来他已未被披露的价格将Burlee卖了出去,收购方变成了后来的Web.com。Maris从此次交易中没有获得谷歌体量的钱,但这足够他不用工作继续生活在伯灵顿。

如果不是好友Wojcicki一直召唤他来美国西部的话,他会一直在那里待下去。于是Maris去拜访了她以及谢尔盖·布林,住在他们加州的家里。他渐渐的融入了这个圈子。“他和拉里·佩奇、谢尔盖·布林会一起吃晚饭,讨论那些——我不清楚——可能是会飞的汽车。”Wojcicki回忆说。

2008年,谷歌的老大们让Maris去筹备一支风险投资基金,这个想法他们已经讨论了好一阵子了。他们在谷歌给他一张办公桌,并给他了一些说明来使他思考如何将谷歌的钱进行投资。在一次谷歌离职人员(only-at-Google)聚会上,他旁边坐着Kevin Systrom,当时Systrom正在开发一款叫做Burbn的App,这就是后来的 Instagram。(Maris 打趣到:“每个坐在我旁边的人最后都成了亿万富翁。”)

Maris花了6个月来研究硅谷的风险投资。他经常出没于沙丘路(Sand Hill Road,硅谷的风投机构聚集地),拜访了众多名声显赫的风投机构,向顶级投资人取经。一开始为了使别人把他当回事,他度过了一段困难时期。在一次会议上,Maris介绍的谷歌风投的理念被一只风投嘲笑。

对方告诉Maris他的基金将永远行不通:风投机构不会希望谷歌威胁到他们。“在风投领域,确实有些人对Maris和Google Ventures不太友好。”KPCB的律师合伙人John Doerr回忆到,该公司在加州第一代风投机构中的地位举足轻重。Doerr同时也是谷歌董事会成员,他建议Maris发起一支风险投资基金。

在硅谷,以公司名义发起投资基金很难得到认可。“公司设立风投会存在一个根源上的悖论,”Benchmark Capital普通合伙人Bill Gurley说到。冲突在于,这支基金是对创业公司忠诚,还是对其管理公司忠诚?几乎每一个独立的投资人都曾被公司设立的基金伤害过。公司会通过风险投资来获取情报,最终与其投资的公司进行竞争,或者在公司管理层对这个方向失去兴趣后甩手离开。

一些企业家也对此表示怀疑,“我告诉过他,这行不通。”Joe Kraus说,他是Excite公司和JotSpot公司(该公司卖给了谷歌)的联合创始人。Maris之前曾邀请他加入Google Ventures做合伙人。“从企业家的角度来看,一想到把我自己和谷歌绑在一起,我就感觉到恐慌。”Kraus 说,“恐惧在于,如果你从谷歌那里拿到了投资,那是不是苹果就会恨你?”

为了笼络其他风投和创业者,Maris和他在谷歌的老板建立了一个目前仍在使用的条款:Google无权过问这些企业的战略或技术细节。这样一来,创业者们就可以安心创业而不用担心他们的想法被人盗用。“我们得说服创业者们,他们可以放心的和我们合作。”David Drummond说道。

那些与Google Ventures相处和谐的创业者们可以获得某些资源,而这些是不论多少钱都买不到的。Google Ventures可以(也确实这么做的)将创业公司的创始人介绍给Google的任何人——比如,谷歌搜索排名专家,用户体验设计师,或者安卓手机应用开发者。一家创业公司可以免费使用1万个小时的谷歌云。

Google Ventures的一大优势是它的设计团队。Maris将几位Google的顶级技术人才拉出来成为了基金的合伙人。一个是在Gmail工作,另一个协助重新设计了YouTube。他们成立了一个名叫SWAT小组来为已投资公司服务。就像是设计界的救火队员,他们可以解决任何阻碍创业公司的问题——有待打磨的应用程序、缓慢的Web访问、乏善可陈的主页。

“我们不需要钱。”Ryan Caldbeck说到,他是Circle Up的联合创始人之一。他将Google Ventures视为他的投资者,部分原因是为了获得它的设计人才。Twitter创始人之一的Ev Williams利用这个设计团队打造了他的新的内容发布平台——Medium。Flickr创始人之一的Stewart Butterfield,利用这个团队创办了他的新公司Slack。

如今,驾驭Google和Google所投资的公司之间的界限依然很复杂。去年,Google计划收购Nest,其标志性产品是一款带有WiFi的家庭自动调温器。Google Ventures回避了谈判,其他风投公司为Nest注资了32亿美金(这是2014年规模第四大的风险投资行为)。2月份,Bloomberg报告称Google正计划开发一款打车应用,该应用将直接与Uber竞争。2013年始,Google Ventures已经入股了Uber。如果Google和Uber开战,Maris将正好处于战火中央。

“Google Ventures通过直接的财务激励以确保投资的公司能够成功。”Maris在一封回复关于潜在冲突的邮件中写到:“我们的投资决策是独立于Google产品路线的。”他和其他合伙人们根据基金投资组合的表现获取奖励(Carry)。理论上来说,如果Google的打车应用击败了Uber,Google Ventures将同样遭受损失。

3、Google Venture所希望的未来

一天晚上,在旧金山,一群年轻的科学家和博士们坐在一起用餐。“我记得,当Max和我住在一起时,我打开我的冰箱,然后看到他放在里面的这玩意时,我就在想,这东西安全么?”Blake Byers沉思着,他30岁,是斯坦福大学的生物工程博士及Google Ventures的合伙人之一。他侧脸看了一眼坐在身边的杜克大学生物医药工程学生,25岁的Max Hodak。3年前,Hodak在Byers的车库里开始建造一间机器人辅助的实验室。一次他把化学品放在了Byers的冰箱里(“Blake有点夸张了,”Hodak说到,“那东西完全无害。”)

Hodak现在运营着Transcriptic,这家公司建造和运营集装箱大小的由机器人控制的实验室,并为其配备了足够的计算能力以便能够并行运行世界各地的实验。理论上,一个在利比里亚首都蒙罗维亚的科学家借助于笔记本或手机就可以使用Transcriptic实验室来测试埃博拉病毒。Byers——KBCP(凯鹏华盈)合伙人Brook Byers的儿子,帮助Hodak募集到了来自Google Ventures和其他风投的12.5万美元资金。

“我们正处在科学技术可以做些什么的边缘。”David Shaywitz说,他是DNAnexus的首席医疗官,他坐在Byers和Hodak对面。他的公司同样由Google Ventures投资,正在建造一个基于云计算的全球基因信息库。

聆听这些科学家们的聊天,很难不去关注他们认为的那个即将到来的世界。在我们的未来,科学将会修复那些因为DNA不堪重负所带来的损伤。阿尔茨海默、帕金森以及其他因为衰老所导致的疾病将会从分子层面得到修复和根除。在下一代企业家的心目中,“可能性”是令人匪夷所思的,但也是充满希望和永无止境的。我们可能不会永生,但我们可以活的更长久,更美好。

这就是Google Ventures所希望的为了获得最大程度的成功所进行的豪赌。“我们并不是在试图获取一些蝇头小利,”Maris说,“我们试图赢得这个游戏,其中一部分就是——活着比死去更好。”

本文来源于微信公众号‘机器之心’(almosthuman2014),参与成员:翬、柒柒、电子羊。