扫码打开虎嗅APP

本文选自NewScientist,作者Clare Wilson,机器之心编译出品。参与:salmoner,汪汪,Daniel,Angulia,柒柒,孟婷。

记忆不仅仅与过去有关:它由思想和自我组成。我们探访大脑这座「宝库」,来找出它究竟如何工作。

在《哈利·波特》系列电影中,它们是从魔杖尖流出的银光,在最近的皮克斯电影《头脑特工队》(Inside Out)中,它们是放在脑海中架子上的小光球。但是真正的记忆是什么样子的呢?大脑如何从外界获取信息并将其存储而后用于检索呢?大脑的存储库在哪儿?它们长什么样,是如何工作的?

很多人都会好奇,很想知道这些问题的答案,但是它们却非常难回答。记忆研究者似乎经常采用零散的方法。一些人关注于大脑细胞之间的连接细节,其他人则试图理解记忆的主观经验——比如,对于Marcel Proust来说,玛德琳蛋糕的味道能勾起自己某些童年记忆。然而,他们却很少从更宏观的角度考虑:

当我们生成新的记忆时,大脑是如何变化的?

但是,答案肯定存在,因此我开始寻找记忆真正的样子。我的目标是当我重温一次经历或者回忆一个事实时,看看我大脑中有什么在继续工作,而且我还发现了更多东西。记忆似乎是机器中的灵魂,能让我们每个人变得独一无二。

一些早期关于记忆的开创性工作是20世纪60年代对海蛞蝓的研究。这些生物能长到一英尺长,而且有与之匹配的巨大神经细胞。由于其身躯巨大,因此当新的记忆形成时,我们可以看到发生了什么。

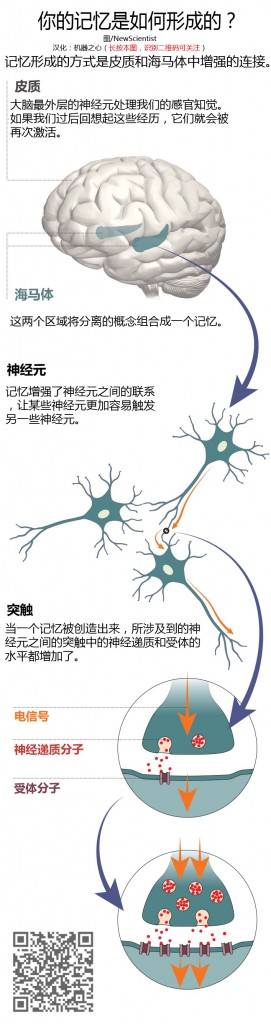

通常,一个神经元细胞中的电子脉冲会释放化学递质,通过神经细胞间隙或突触可以激活另一个神经元。早期的研究表明,当海蛞蝓对某个刺激做出简单反应时,它们的突触会被增强。第一个神经元的脉冲正要激活下一个神经元(看图)。这是所有具有神经系统的动物的记忆的基础,正因此项工作,哥伦比亚大学的神经科学家Eric Kandel获得了2000年的诺贝尔奖。

但这并没有回答我的问题。人类的大脑包含约1000亿个神经元,平均每个神经元与1000个其他神经元相连接。这样一来,我们就有了大约100万亿个突触。那么,当我创造出一个记忆时,这些突触中哪一些被增强了呢?

在回答这一问题的道路上,最重大的进展来自于现代神经科学中最悲伤的一个故事

1953年,Henry Molaison(长期以来,他都被名字缩写H.M.来代替)接受了一次导致严重后果的手术。医生试图切除他脑中引发癫痫的组织,Molaison的癫痫源自于海马体(分别位于大脑的两边的一对结构,由于其形状与海马相似,故其拉丁名取名为海马体),因此医生摘除了Molaison的一对海马体。

然而,这个27岁的青年却遭遇了严重的后果,从此无法在脑中保存长时记忆,终生需要他人的护理(见每天都是土拨鼠日)。与此同时,这件事也在神经科学领域产生了重大的影响——Molaison的某些能力被手术损坏了,但另一些能力却幸存了下来,从中我们学到了许多。

每天都是土拨鼠日

如果没有长时记忆会怎样呢?Henry Molaison在1953年时因治疗癫痫进行了脑部手术,结果导致记忆受损,或许他的情况能给我们一些启发。

与电影中那些失忆症患者不同,H.M.(那些研究员们就是这么称呼他的)知道他是谁,因为他保留了手术前的大部分记忆,但如果是新信息,他就无法记住,半分钟后,他就忘了。研究员们常常会经历这样的时刻:在他们离开房间过会再回来,H.M.就认不出他们了。

如果Molaison看到镜子中的他,他常常会惊讶于自己的年龄。他甚至忘记了他的父母已去世。不过大部分时候他并没有觉得害怕或者疑惑,相反总是乐呵呵的。他经常表达进一步参与医学研究的愿望,并热衷于参与各类测试。麻省理工学院的神经科学家Suzanne Corkin说:「他总是乐于助人。」她已经和H.M.一起工作了50余年了。

Corkin在她的《Permanent Present Tense》一书中描述到,和Molaison的互动就像是处于超现实主义的边缘。有一次坐车前往研究中心时,Molaison坐在后座,突然看到了车内仪表盘上的麦咖啡杯子。他说道:「在我小时候,我认识一个叫做John McDonald的人。」他讲了些他们一起干的事。之后他看着窗外,几分钟后,他又看到了那个杯子,「在我小时候,我认识一个叫做John McDonald的人。」他重复了一遍同样的故事,几乎一字不差。仅仅几分钟后,他又重复了一遍。于是,研究员偷偷地把杯子扔到了座位之下。

Molaison似乎记得手术前自己所知道的事情,这意味着,尽管海马体对形成新记忆很关键,但它们对存储记忆似乎没那么重要。他的短时记忆也未受到影响,他能记住15~30秒内的信息,但再长就不行了。此外,Molaison的脑损伤还表明,长时记忆有一些重要的分区(见下方的一些名词解释)。他依然可以学习运动技能,例如骑自行车。但是他无法对身边发生的事物形成新的记忆,也无法理解新的事实。

一些名词解释

短时记忆指的是记住一段信息长达30秒,这段时间足以拨出一个电话号码。短时记忆通常涉及到大脑皮层的神经网络,即大脑最外层的部分。

长时记忆是指记住一条信息的时间超过半分钟以上,还分为隐性记忆和显性记忆两种:隐性(程序性)记忆指的是那些涉及到学习新运动技能的长期记忆,比如学习某种乐器;显性(陈述性)记忆指的是那些我们意识到的、能够说出来的长时记忆。为了形成这类记忆,大脑皮层的神经元必须激活海马体的其他神经元,这两个结构都位于大脑深处。

显性记忆分为两种形式:自传体记忆和语义记忆:自传体(经历性)记忆是指那些我们个人经历中的特殊事件,比如昨天和朋友一起吃饭;语义记忆是关于事实的,它们被认为是自传体记忆的启蒙——我们记得何时何地知道了这些事实,之后它们变成了重复性的语言——我们忘记了个人的内容,只记住了最基本的事实。

长时记忆和短时记忆

海马体似乎对人类个体和有智能的动物的记忆来说十分重要。因此,我去见了专门研究海马体的英国伦敦大学学院神经科学家Hugo Spiers。在他的办公室里,有一个真实大小的橡胶人脑模型。他为我泡茶的空档,我拿起这个模型,抽出了一个海马体。比起它重要的功能,它的外形显得过于平淡无奇——令人失望的是,它根本不像海马。实际上,它的形状和尺寸都很像契普拉塔香肠——根本想不到,人类的学习能力和心理时间旅行就从这里开始。

Spiers直截了当地说,这并不是形成记忆所需的唯一部分。尽管海马体很重要,目前的研究几乎都围绕着它展开,但实际上,记忆也涉及到皮层,也就是大脑的最外层,那里能处理复杂的思想以及关于世界的感知觉。

比如说,昨天你在花园里看到了一朵玫瑰,停下脚步来嗅其芬芳。这件事是由大脑后侧和两侧负责视觉和嗅觉的皮层来处理。今天,如果你回想起这段经历,就会重新激活同样的区域。这个想法有时被称作「重现」。人们提出这个想法已经很多年了,但是直到过去十年中,才因大脑扫描技术的应用而得到了确认。当某个人第一次看见一张图片时,扫描仪中可以看到大脑皮层的某个区域亮起来了;而当他再次回想这张图片时,同样的区域会再次发出亮光。

Molaison的案例证明,嗅到玫瑰芳香的短期记忆与海马体无关。但是,如果因为某种原因,你创造了一个超过半分钟的记忆,那么,大脑皮层相关区域与海马体之间的联系就被增强了。 Spiers说,这样,海马体就与大脑皮层中不同的区域连接起来,将同一记忆的不同方面牢固地结合在一起。

今年,有人将它们所扮演的角色用一种美丽的方式展现出来了。研究者在人们试图学习几组无关概念(例如「奥巴马」和「厨房里的钱包」)时扫描了他们的大脑,结果发现,在学习阶段让海马体最活跃的那些概念能被更好地记住。「海马体能让你同时检索所有的记忆元素。」该项研究的研究者之一、英国伦敦大学学院的心理学家Aidan Horner如是说。

海马体的这种功能有助于理解记忆的一个特征,即回忆起一段经历的某一方面可以自动唤起这段经历的其他方面。比如,在电台里听到一首歌能让我们回忆起第一次听到它的瞬间,或者,早已被你忘记的玛德琳蛋糕的味道能让你忆起童年。Honer说,「这简直就像是重新经历了一次。」

一张复杂精妙的网

我开始把记忆理解成一个包含着分离元素的物质实体。它像一张泛着银光的激活神经元彼此联系形成的一张网,这张网深入到大脑皮层各个部分以及守护记忆的海马体中,将其也连接起来。

但是海马体依旧有些地方令人疑惑。小鼠和大鼠实验显示,它在导航中起着关键作用,有时它甚至被称为大脑的「卫星导航系统」。研究人员把电极放在动物的海马体中来记录单个神经元的活动,结果发现有些细胞只有当动物在某个地点时才会被激活。这些细胞被称为「位置细胞」。这些被激活的细胞在一起能告知小鼠和大鼠它现在所处的位置,精确度可达5平方厘米。Spiers说,「当小鼠在迷宫中跑动时,你可以看见神经元依次被激活。仅仅通过这些小鼠位置细胞的活动,你就可以推测出它们在哪里。这就相当于你在读取它的大脑。」他和其他研究人员发现,哪怕在小鼠睡眠时这些位置细胞也可能被激活,同样,我们也许在读取它们的梦境。

那么,为什么长时记忆和导航都依赖于大脑里的同一块区域呢?在Spiers看来,是先有导航这个功能。他说,「任何需要通过四处活动来觅食的动物都最关心『在哪里』这个问题。」随着哺乳动物发展成为越来越复杂的有智能的动物,海马体也产生了一个通用的机制,即把所有重要的事情都巩固在记忆里。他说,「网格系统非常适合把诸多东西绘制在其上。」

这是一个相当大胆的猜测,有些对癫痫病患者海马体的研究支持这一想法,比如对Molaison的研究。如今,只会移除一边的海马体。「我们总会先检查另一个海马体是否能正常工作。」加州大学洛杉矶分校的神经外科医生Itzhak Fried说。

为了确定问题的来源,病人的海马体上经常插着100个电极,然后在他的诊所里呆上好几周。多亏了他们我们才能发现,就如只有当小鼠进入特定位置时,其海马体里的某些神经元才会被激活一样,人类海马体里的某些神经元也只会在辨认出某个东西的时候才会被激活。那个东西可能是一个地点,也可能是一个人,一个物品,或者是任何一样东西。

2005年,Fried的团队通过「珍妮弗·安妮斯顿神经元(Jennifer Aniston neurons)」这个吸引人的概念而使得这个理论广为人知,这一神经元名称的由来是他们的第一批病人中有一个病人在看到这个影星照片的时候,恰好电极旁边的一个神经元被激活了。但是我原以为「认人」是视觉皮层干的事儿,这个功能是怎么和海马体里的神经元联系起来的呢?

珍妮弗·安妮斯顿

当我与英国莱斯特大学的Rodrigo Quian Quiroga(Fried的合作者)谈了之后,一切都解释得通了。视觉皮层里不同的细胞可以辨认出不同条件下的同一个演员,比如侧面、不同的发型、低光环境中等等。然而海马体的安妮斯顿神经元并不关心她长什么样,因为它们是二进制的,即她是或者不是安妮斯顿。它们甚至在她的名字被说出或是写出来时都能被激活。Quian Quiroga说,「(海马体里这些细胞所负责的)是一个抽象概念。」

这两个系统是这样融合起来的:为了形成一段在某个场合看见珍妮弗·安妮斯顿的持续记忆,大脑皮层神经元必须激活海马体里的概念神经元。如果你在埃菲尔铁塔观光时碰巧遇见她,你的海马体里的「安妮斯顿神经元」会和「埃菲尔铁塔神经元」一起被激活。这会加强它们之间的联系的强度,以便形成一个长期关联。至少理论上是这样的。Quian Quiroga说,他和Fried已经找到了一些证据:当给那些大脑中插入了电极的病人展示PS过的「埃菲尔铁塔前的安妮斯顿」的照片后,在单独看到埃菲尔铁塔的照片时,这些病人的安妮斯顿神经元也会被激活。

似乎Quian Quiroga和他的团队正在见证的大脑中新记忆的诞生。他们甚至可能已经触及到「该过程涉及多少神经元数目」这个问题的答案了。为了做到这一点,他们必须从一系列假设出发:在人类海马体中有大约10亿的神经细胞,而且我们至少能辨识10000种不同的概念,比如地点、物体、朋友或是名人。当他们随机选择一张图片展示给病人让其辨认时发现,在对任意一个概念作出反应中,每个神经元约有0.1%的几率会被激活。这意味着每一个概念都由大概1百万个海马体神经元参与编码。

因此根据Quian Quiroga的理论,一段「我生日那天于埃菲尔铁塔顶端见到安妮斯顿」的记忆包括了三个不同的概念,即约有3百万个海马体的神经元参与其中。难道不也应该包括那些代表我一整天情绪变化、我那天穿了什么、安妮斯顿的声音等的皮层细胞吗?或许,Quian Quiroga说道,但并不总是这样。他指出我们的记忆经常缺少这样的细节,「一段记忆的构成并没有我们所认为的那么细致入微。」

如果他是对的,那么我曾经幻想的联系大脑皮层和海马体的银色记忆网络都会随着经历的变化而变化。正如当我调整了对于安妮斯顿的记忆,在海马区的神经元会建立起新的连接,将它与巴黎的概念相关联,同时过一段时间或许连接会变弱。

我喜欢将记忆看作概念集合这个想法,因为这表明了在构建思想模块上,它们发挥了很大作用。毕竟,如果我对于茶、饮茶、是否喜欢它,如何储藏等这些事物都没有概念的话,我怎么会在进入Spiers的办公室时让他帮我泡杯茶呢?「它们都是模糊的概念。」他说道。

但是其他人更愿意遵循这样的思路来思考,比如领导谷歌DeepMind人工智能计划的Demis Hassabis,他研究人类的记忆希望从中得到启发,来研发出更好的人工智能技术。他曾发现脑海马区受过损伤的人在幻想未来和回忆过去方面都会面临着较大的困难,这意味着记忆在我们形成思想等方面占据着至关重要的地位。Demis Hassabis说道,将对世界的认知拆分为对基础概念的认知并不只是我们思考过去的一种方式,也是与现在和未来的一种思考方式。

这甚至能帮我们理解创造力。「如果这就是记忆的运作方式,那么我们的想象力肯定也依赖于相同的机制。」他说,「你仍然是把各个部分组合在一起,只不过用了另一种新奇的方式来完成工作而已。」在这种猜想下,你记忆的方式汇总了你所认知的所有概念,这使你能用一种必然的方式来想象事物、计划未来。没有它们,你是无法产生想要一杯茶,或是幻想完美假日等想法的。

我问Demis Hassabis:是我的记忆造就了我吗?「记忆对于我们自身和我们的个性至关重要」他说,「虽然这已经是个老生常谈的道理,但从某种角度来说它是对的,我们只是所有记忆的集合。」

转载请联系公众号:机器之心(almosthuman2014)获得授权,个人微信号“jiqizhixin2014”