扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:远川研究所 (ID:caijingyanjiu),作者:李墨天,题图来自:《模仿游戏》

2012年12月初的一天,一场秘密竞拍正在美国滑雪胜地太浩湖(Lake Tahoe)的一家赌场酒店里进行。

太浩湖位于加州和内华达州交界处,是北美最大的高山湖泊,拥有蓝宝石般的湖面和顶级雪道,《教父2》曾在这里取景,马克吐温曾在此地流连忘返,而由于离旧金山湾区只有200多英里,这里常被称为“硅谷后花园”,扎克伯格和拉里·埃里森等大佬也在此圈地占山,兴建豪宅。

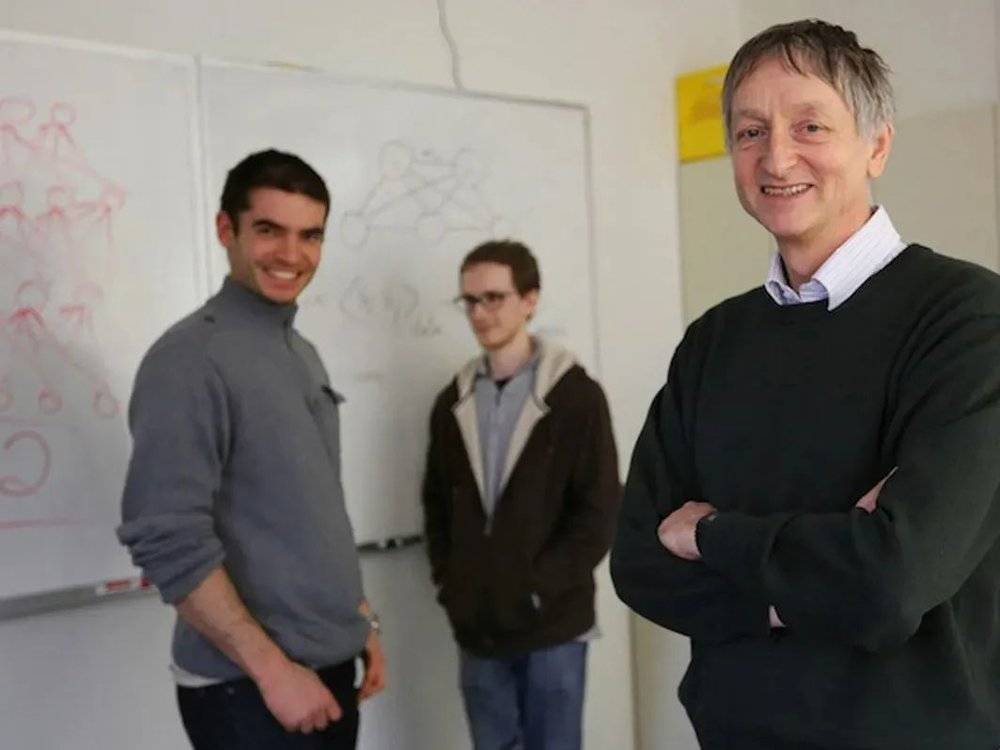

秘密竞拍的对象,是一家刚刚成立1个月、仅有3名员工的公司——DNNresearch,创立者是多伦多大学教授杰夫·辛顿(Geoffrey Hinton)和他的两名学生。

这家公司没有任何有形的产品或资产,但追求者的身份暗示出了它的分量——四位买家分别是Google、微软、DeepMind和百度。

65岁的辛顿苍老,瘦削,饱受腰椎间盘的疼痛,他坐在酒店703房间的地板上为竞拍设置规则——起价1200万美元,抬价单位至少100万美元。

几个小时后,竞拍者就把价格推到了4400万美元,辛顿有些头晕,“感觉我们像是在拍电影”,于是果断喊停,并决定把公司卖给最后的喊价者——Google。

有意思的是,这场4400万美元竞拍的源头之一,就是来自于6个月前的Google。

2012年6月,Google研究部门Google Brain公开了The Cat Neurons项目(即“谷歌猫”)的研究成果。这个项目简单说就是用算法在YouTube的视频里识别猫,它由从斯坦福跳槽来Google的吴恩达发起,拉上了Google传奇人物Jeff Dean入伙,还从Google创始人Larry Page那里要到了大笔的预算。

谷歌猫项目搭建了一个神经网络,从YouTube上下载了大量的视频,不做标记,让模型自己观察和学习猫的特征,然后动用了遍布Google各个数据中心的16000个CPU来进行训练(内部以过于复杂和成本高为由拒绝使用GPU),最终实现74.8%的识别准确率。这一数字震惊业界。

吴恩达在“谷歌猫”项目临近结束前急流勇退,投身自己的互联网教育项目,临走前他向公司推荐了辛顿来接替他的工作。面对邀请,辛顿表示自己不会离开大学,只愿意去Google“待一个夏天”。由于Google招聘规则的特殊性,时年64岁的辛顿成为了Google历史上最年长的暑期实习生。

辛顿从80年代开始就战斗在人工智能的最前线,作为教授更是桃李满门(包括吴恩达),是深度学习领域的宗师级人物。因此,当他了解了“谷歌猫”项目的技术细节后,他马上就看到了项目成功背后的隐藏缺陷:“他们运行了错误的神经网络,并使用了错误的计算能力。”

同样的任务,辛顿认为自己可以做得更好。于是在短暂的“实习期”结束后,他马上投入行动。

辛顿找来了自己的两个学生——Ilya Sutskever和Alex Krizhevsky,两人都是出生于苏联的犹太人,前者极具数学天赋,后者擅长工程实现,三人密切配合后创建了一个新神经网络,然后马上参加了ImageNet图像识别比赛(ILSVRC),最后以惊人的84%识别准确率夺得冠军 。

2012年10月,辛顿团队在佛罗伦萨举行的计算机视觉会议上介绍了冠军算法AlexNet,相比谷歌猫用了16000颗CPU,AlexNet只用了4颗英伟达GPU,学术界和产业界彻底轰动,AlexNet的论文成为计算机科学史上最有影响力的论文之一,目前被引次数已经超过12万,而谷歌猫则被迅速遗忘。

DNNresearch公司三人组

曾拿过第一届ImageNet大赛冠军的余凯读完论文后异常兴奋,“像触电了一样”。余凯是一名出生于江西的深度学习专家,刚从NEC跳去百度,他马上给辛顿写邮件,表达了合作的想法,辛顿欣然同意,并索性把自己和两名学生打包成一家公司,邀请买家竞拍,于是便有了开头的那一幕。

拍卖落槌后,一场更大的竞赛展开了:Google乘胜追击,2014年又把DeepMind收入囊中,“天下英雄尽入彀中”;而DeepMind则在2016年推出了AlphaGo,震惊全球;输给Google的百度则下定决心押注AI,十年投入千亿,余凯后来帮百度请来了吴恩达,他自己则在几年后离职创办了地平线。

微软表面上看慢了一拍,但最终却赢下了最大的战利品——OpenAI,后者的创始人就包括辛顿两个学生之一的Ilya Sutskever。而辛顿自己则一直在Google待到2023年,期间荣获ACM图灵奖。当然,跟Google的4400万美元比(辛顿分得40%),图灵奖的100万美元奖金就显得像是零花钱了。

从6月的谷歌猫,到10月的AlexNet论文,再到12月的太浩湖竞拍,差不多6个月的时间里,AI浪潮的伏笔几乎被全部埋下——深度学习的繁荣、GPU和英伟达的崛起、AlphaGo的称霸、Transformer的诞生、ChatGPT的横空出世……硅基盛世的宏大乐章奏响了第一个音符。

2012年从6月到12月的180天,碳基人类的命运被永远改变了——只有极少人意识到了这一点。

液体猫

在这些极少数人中,斯坦福大学教授李飞飞是其中之一。

2012年,当辛顿参加ImageNet比赛结果出炉时,刚生完孩子的李飞飞还在休产假,但辛顿团队的错误率让她意识到历史正在被改写。作为ImageNet挑战赛的创办者,她买了当天最后一班飞机飞往佛罗伦萨,亲自为辛顿团队颁奖[2]。

李飞飞出生于北京,在成都长大,16岁时随父母移民美国,一边在洗衣店帮忙,一边读完普林斯顿。2009年李飞飞进入斯坦福担任助理教授,研究方向是计算机视觉与机器学习,这个学科的目标是让计算机能够像人一样,自己理解图片和影像的含义。

比如,当照相机拍下一只猫时,它只是通过传感器把光线转化成了像素,并不知道镜头里的东西是猫还是狗。如果把照相机比作人类的眼睛,计算机视觉解决的问题就是给照相机装上人的大脑。

传统的方式是将现实世界中的事物抽象为数学模型,比如将猫的特征抽象为简单的几何图形,就能大幅度降低机器识别的难度。

图片来源:李飞飞的TED演讲

但这种思路有非常大的局限性,因为猫很有可能是这样的:

为了让计算机能够识别“液体猫”,杰夫·辛顿、杨立昆(Yann LeCun)等一大批深度学习先驱从80年代就开始了探索。但总会撞到算力或算法的瓶颈——好的算法缺少足够的算力驱动,算力需求小的算法难以满足识别精度,无法产业化。

如果解决不了“液体猫”的问题,深度学习的性感就只能停留在理论层面,自动驾驶、医疗影像、精准广告推送这些产业化场景就只是空中楼阁。

简单来说,深度学习的发展需要算法、算力、数据三驾马车来拉动,算法决定了计算机用什么方式识别事物;但算法又需要足够大的算力来驱动;同时,算法的提升又需要大规模高质量的数据;三者相辅相成,缺一不可。

2000年后,尽管算力瓶颈伴随芯片处理能力的突飞猛进逐步消除,但主流学界对深度学习路线仍旧兴趣寡然。李飞飞意识到,瓶颈可能不是算法本身的精度,而在于缺乏高质量、大规模的数据集。

李飞飞的启发来自三岁孩子认识这个世界的方式——以猫为例,孩子会在大人的教导下一次又一次遇见猫,逐渐掌握猫的含义。如果把孩子的眼睛当作照相机,眼球转动一次等于按一次快门,那么,一个三岁的孩子就已经拍摄了上亿张照片。

把这个方法套在计算机上,假如给计算机不停地看包含猫和其他动物的图片,同时在每张图片背后写下正确答案。计算机每看一次图片,就和背面的答案核对一次。那么只要次数够多,计算机就有可能像孩子一样掌握猫的含义。

唯一需要解决的问题就是:上哪找那么多写好答案的图片?

这就是ImageNet诞生的契机。当时,即便是最大规模的数据集PASCAL,也只有四个类别总共1578张图片,而李飞飞的目标是创建一个包含几百个类别总共上千万张的数据集。现在听起来似乎不难,但要知道那是2006年,全球最流行的手机还是诺基亚5300。

依靠亚马逊众包平台,李飞飞团队解决了人工标注的庞大工作量。2009年,包含320万张图片的ImageNet数据集诞生。有了图片数据集,就可以在此基础上训练算法,让计算机提升识别能力。但相比三岁孩子的上亿张照片,320万的规模还是太少了。

为了让数据集不断扩充,李飞飞决定效仿业内流行的做法,举办图片识别大赛,参赛者自带算法识别数据集中的图片,准确率最高者获胜。但深度学习路线在当时并不是主流,ImageNet一开始只能“挂靠”在欧洲知名赛事PASCAL下面,才能勉强凑够参赛人数。

到了2012年,ImageNet的图片数量扩大到了1000个类别总共1500万张,李飞飞用6年时间补足了数据这块短板。不过,ILSVRC的最好成绩错误率也有25%,在算法和算力上,依然没有表现出足够的说服力。

这时,辛顿老师带着AlexNet和两块GTX580显卡登场了。

卷积

辛顿团队的冠军算法AlexNet,采用了一种名叫卷积神经网络(Convolutional Neural Networks,简称CNN)的算法。“神经网络”在人工智能领域是个极其高频的词汇,也是机器学习的一个分支,其名称和结构都取材自人脑的运作方式。

人类辨识物体的过程是瞳孔先摄入像素,大脑皮层通过边缘和方位做初步处理,然后大脑通过不断的抽象来判定。因此,人脑可以根据一些特征就能判别出物体。

比如不用展示整张脸,大部分人都能认出下图中的人是谁:

神经网络其实就是模拟人脑的识别机制,理论上人脑能够实现的智能计算机也能实现。相较SVM、决策树、随机森林等方法,只有模拟人脑,才能处理类似“液体猫”和“半个特朗普”这种非结构化数据。

但问题是,人脑约有1000亿个神经元,神经元之间的节点(也就是突触)更是多达万亿,组成了一个无比复杂的网络。作为对比,用了16000个CPU组成的“谷歌猫”,内部共有10亿个节点,而这已经是当时最复杂的计算机系统了。

这也是为什么连“人工智能之父”Marvin Minsky都不看好这条路线,在2007年出版新书《The Emotion Machine》时,Minsky依然表达了对神经网络的悲观。为了改变主流机器学习界对人工神经网络的长期的消极态度,辛顿干脆将其改名为深度学习(Deep Learning)。

2006年,辛顿在Science上发表了一篇论文,提出了“深度信念神经网络(DBNN)”的概念,给出了一种多层深度神经网络的训练方法,被认为是深度学习的重大突破。但辛顿的方法需要消耗大量的算力和数据,实际应用难以实现。

深度学习需要不停地给算法喂数据,当时的数据集规模都太小了,直到ImageNet出现。

ImageNet的前两届比赛里,参赛团队使用了其他的机器学习路线,结果都相当平庸。而辛顿团队在2012年采用的卷积神经网络AlexNet,改良自另一位深度学习先驱杨立昆(Yann LeCun),其在1998年提出的LeNet让算法可以提取图像的关键特征,比如特朗普的金发。

同时,卷积核会在输入图像上滑动,所以无论被检测物体在哪个位置,都能被检测到相同的特征,大大减少了运算量。

AlexNet在经典的卷积神经网络结构基础上,摒弃了此前的逐层无监督方法,对输入值进行有监督学习,大大提高了准确率。

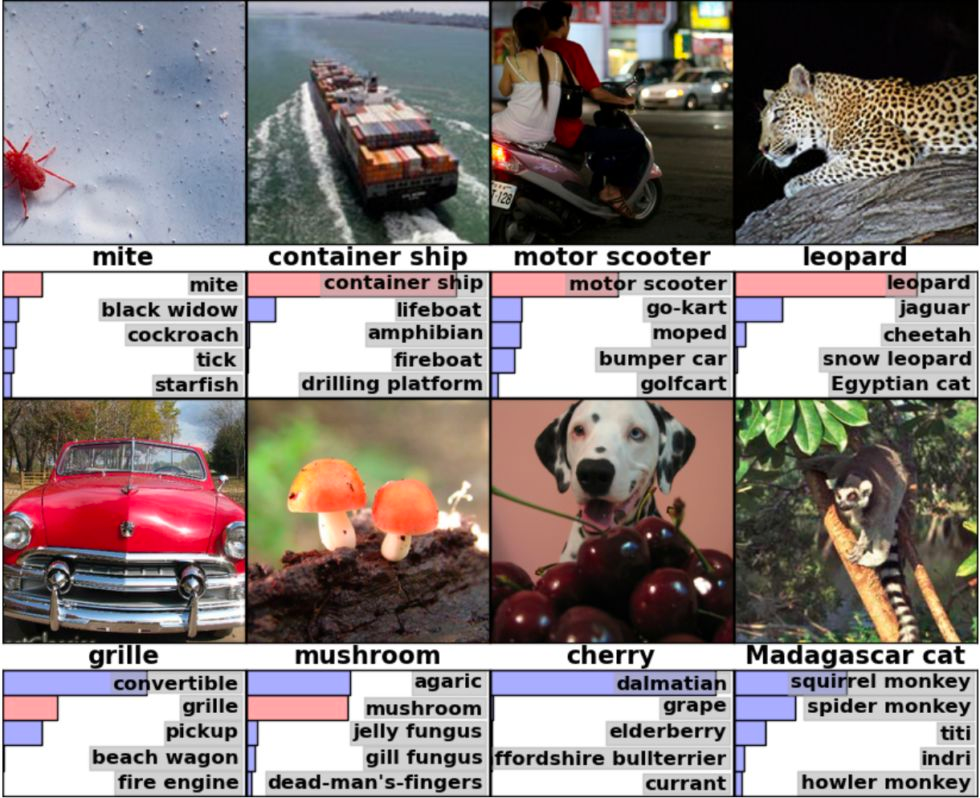

比如下图中右下角的图片,AlexNet其实并没有识别出正确答案(马达加斯加猫),但它列出的都是和马达加斯加猫一样会爬树的小型哺乳动物,这意味着算法不仅可以识别对象本身,还可以根据其他物体进行推测[5]。

图片来源:AlexNet论文

而产业界感到振奋的是,AlexNet有6000万个参数和65万个神经元,完整训练ImageNet数据集至少需要262千万亿次浮点运算。但辛顿团队在一个星期的训练过程中,只用了两块英伟达GTX 580显卡。

GPU

辛顿团队拿到冠军后,最尴尬的显然是Google。

据说Google在内部也做了ImageNet数据集的测试,但识别精度远远落后于辛顿团队。考虑到Google拥有业界无法企及的硬件资源,以及搜索和YouTube的庞大数据规模,Google Brain更是领导钦点特事特办,其结果显然不具备足够的说服力。

如果没有这种巨大的反差,深度学习可能也不会在短时间内震撼业界,得到认可和普及。产业界感到振奋的原因在于辛顿团队只用了四块GPU,就能达到这么好的效果,那么算力就不再是瓶颈。

算法在训练时,会对神经网络每层的函数和参数进行分层运算,得到输出结果,而GPU恰好有非常强的并行运算能力。吴恩达在2009年的一篇论文中其实证明了这一点,但在和Jeff Dean运行“谷歌猫”时,他们还是用了CPU。后来Jeff Dean专门订购了200万美元的设备,依然不包括GPU[6]。

辛顿是极少数很早就意识到GPU之于深度学习巨大价值的人,然而在AlexNet刷榜之前,高科技公司普遍对GPU态度不明。

2009年,辛顿曾受邀去微软做一个语音识别项目的短期技术顾问,他建议项目负责人邓力购买最顶级的英伟达GPU,还要搭配对应的服务器。这个想法得到了邓力的支持,但邓力的上司Alex Acero认为这纯属乱花钱[6],“GPU是用来玩游戏的,而不是用来做人工智能研究的。”

有趣的是,Alex Acero后来跳槽去了苹果,负责苹果的语音识别软件Siri。

而微软对GPU的不置可否显然让辛顿有些火大,他后来在一封邮件里建议邓力购买一套设备,而自己则会买三套,并且阴阳怪气地说[6]:毕竟我们是一所财力雄厚的加拿大大学,不是一家资金紧张的软件销售商。

但在2012年ImageNet挑战赛结束后,所有人工智能学者和科技公司都对GPU来了个180度大转弯。2014年,Google的GoogLeNet以93%的识别准确率夺冠,采用的正是英伟达GPU,这一年,所有参赛团队GPU的使用数量飙升到了110块。

这届挑战赛之所以被视为“大爆炸时刻”,在于深度学习的三驾马车——算法、算力、数据上的短板都被补足,产业化只剩下了时间问题。

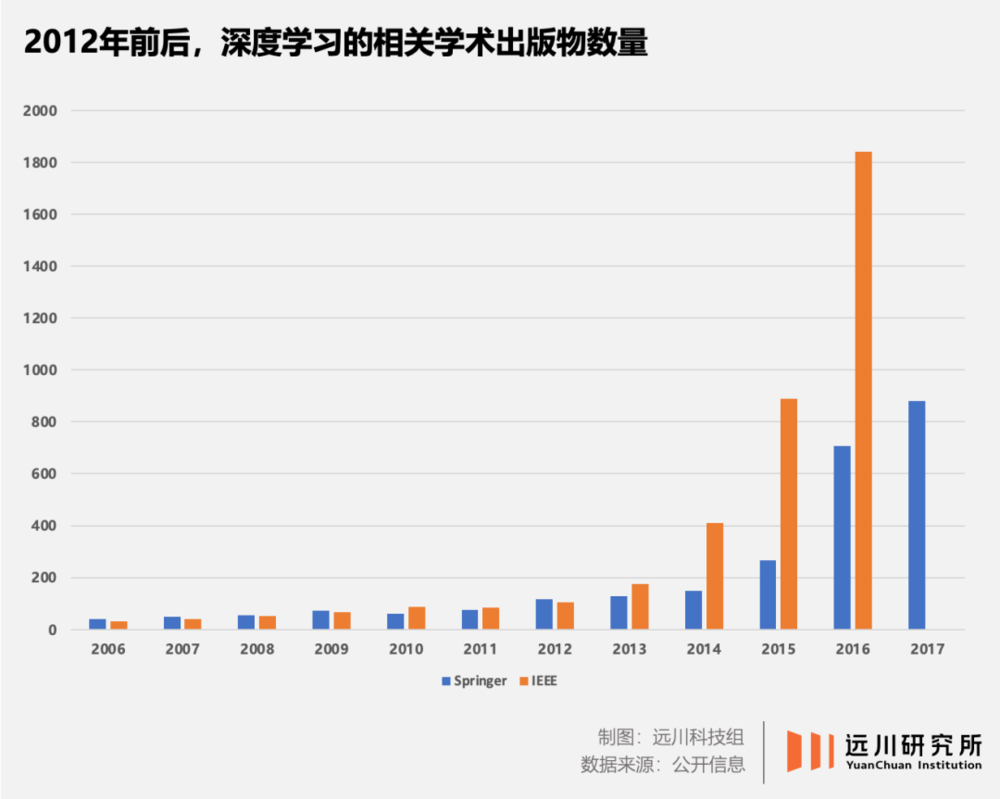

算法层面,辛顿团队发表的关于AlexNet的论文,成为计算机科学领域被引用次数最多的论文之一。原本百家争鸣的技术路线成了深度学习一家独大,几乎所有的计算机视觉研究都转向了神经网络。

算力层面,GPU超强并行计算能力与深度学习的适应性迅速被业界认可,六年前开始布局CUDA的英伟达成为了最大的赢家。

数据层面,ImageNet成为图像处理算法的试金石,有了高质量的数据集,算法识别精度日行千里。2017年最后一届挑战赛,冠军算法的识别准确率达到97.3%,超过了人类。

2012年10月底,辛顿的学生Alex Krizhevsky在意大利佛罗伦萨的计算机视觉会议上公布了论文。然后,全世界的高科技公司开始不计成本地做两件事:一是买光英伟达的显卡,二是挖光大学里的AI研究员。

太浩湖的4400万美元,给全球的深度学习大神做了一次重新定价。

夺旗

从公开可查的信息看,当时还在百度的余凯的确是第一个来挖辛顿的人。

当时,余凯在百度担任百度多媒体部的负责人,也就是百度深度学习研究院(IDL)的前身。在收到余凯的邮件后,辛顿很快就回复说同意合作,顺带提出了希望百度提供一些经费的愿望。余凯问具体数字,辛顿表示100万美元就够——这个数字低到令人难以置信,只能雇两个P8。

余凯向李彦宏请示,后者爽快地答应。余凯回复没问题后,辛顿可能感受到了产业界的饥渴,就询问余凯是否介意自己问问其他家,比如Google。余凯后来回忆[6]:“我当时有点儿后悔,猜我可能回答得太快了,让辛顿意识到了巨大的机会。但是,我也只能大度地说不介意。”

最终百度跟辛顿团队失之交臂。但对于这个结果,余凯并非没有心理准备。因为一方面辛顿有严重的腰椎间盘健康问题,不能开车,也不能坐飞机,很难承受跨越太平洋的中国之旅;另一方面,辛顿有太多的学生和朋友在Google工作了,双方渊源太深,其他三家本质上就是在陪标。

如果说AlexNet的影响还集中在学术圈的话,那么太浩湖的秘密拍卖则彻底震惊了产业界——因为Google在全球科技公司的眼皮子底下,花了4400万美元买了一家成立不到一个月、没有产品、没有收入,只有三个员工和几篇论文的公司。

最受刺激的显然是百度,虽然在拍卖上折戟,但百度管理层亲眼目睹了Google如何不惜代价投资深度学习,促使百度下定决心投入,并在2013年1月的年会上宣布成立深度学习研究院IDL。2014年5月,百度请来了“谷歌猫”项目的关键人物吴恩达,2017年1月,又请来了离开微软的陆奇。

而Google在拿下辛顿团队后再接再厉,在2014年以6亿美元买下了当年的竞拍对手DeepMind。

当时,马斯克向Google创始人Larry Page推荐了自己投资的DeepMind,为了能带上辛顿一起去伦敦验验成色,Google团队还专门包了架私人飞机,并且改造了座椅,解决辛顿不能坐飞机的问题[6]。

和Google争夺DeepMind的是Facebook。当DeepMind花落Google后,扎克伯格转而挖来了“深度学习三巨头”之一的杨立昆。为了将杨立昆纳入麾下,扎克伯格答应了他许多苛刻要求,比如AI实验室设立在纽约,实验室与产品团队完全划清界限,允许杨立昆继续在纽约大学任职等等。

2012年ImageNet挑战赛后,人工智能领域面临着非常严重的“人才供需错配”问题:由于推荐算法、图像识别、自动驾驶这些产业化空间被迅速打开,人才需求量暴增。但由于长期不被看好,深度学习的研究者是个很小的圈子,顶级学者更是两只手数得过来,供给严重不足。

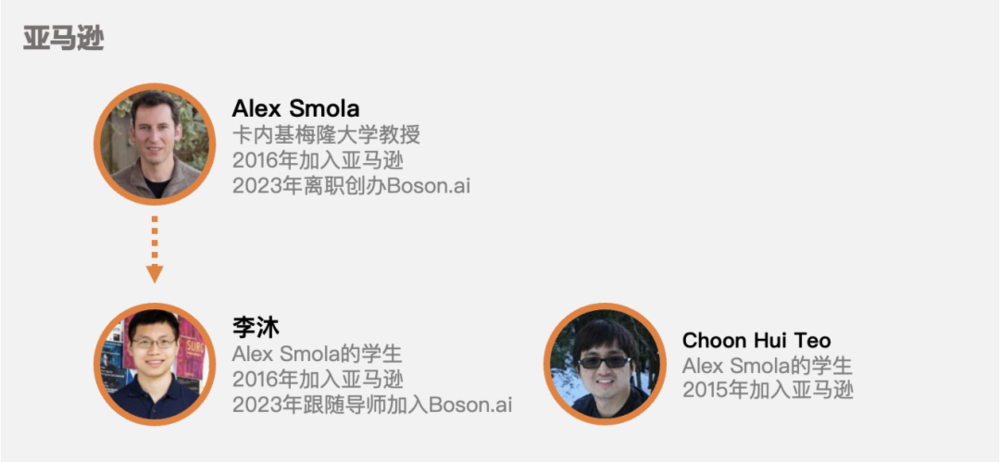

这种情况下,如饥似渴的科技公司只能购买“人才期货”:把教授挖过来,然后等他们把自己的学生也带进来。

杨立昆加入Facebook后,先后有六名学生追随他入职。准备在造车上跃跃欲试的苹果挖来了辛顿的学生Ruslan Salakhutdinov,担任苹果首任AI总监。就连对冲基金Citadel也加入了抢人大战,挖走了当年和辛顿搞语音识别、后来还代表微软参与秘密竞拍的邓力。

此后的历史我们再清楚不过:人脸识别、机器翻译、自动驾驶等产业化场景日行千里,GPU订单雪花一般飘向圣克拉拉的英伟达总部,人工智能的理论大厦也在日复一日的浇筑。

2017年,Google在论文Attention is all you need里提出Transformer模型,开启了如今的大模型时代。几年后,ChatGPT横空出世。

而这一切的诞生,都可以追溯到2012年的ImageNet挑战赛。

那么,推动2012年“大爆炸时刻”诞生的历史进程,又是在哪一年显现的呢?

答案是2006年。

伟大

在2006年之前,深度学习的现状可以借用开尔文男爵的那句名言来概括:深度学习的大厦已经基本建成了,只不过在阳光灿烂的天空下,漂浮着三朵小乌云。

这三朵小乌云就是算法、算力和数据。

正如前文所说,由于模拟了人脑的机制,深度学习是一种在理论上非常完美的方案。但问题在于,无论是它需要吞噬的数据,还是需要消耗的算力,在当时都是一个科幻级别的规模,科幻到学术界对深度学习的主流看法是:脑子正常的学者不会研究神经网络。

但2006年发生的三件事改变了这一点:

辛顿和学生Salakhutdinov(就是后来去苹果的那位)在Science上发表了论文Reducing the dimensionality of data with neural networks,第一次提出了有效解决梯度消失问题的解决方案,在算法层面迈出了一大步。

Salakhutdinov(左一)与辛顿(中),2016年

斯坦福大学的李飞飞意识到,如果数据规模难以还原现实世界的原貌,那么再好的算法也很难通过训练达到“模拟人脑”的效果。于是,她开始着手搭建ImageNet数据集。

英伟达发布Tesla架构的新款GPU,并随之推出CUDA平台,开发者利用GPU来训练深度神经网络的难度大幅度降低,望而生畏算力门槛被砍掉了一大截。

这三件事的发生吹散了深度学习上空的三朵乌云,并在2012年的ImageNet挑战赛上交汇,彻底改写了高科技产业乃至整个人类社会的命运。

但在2006年,无论是杰夫·辛顿、李飞飞、黄仁勋,还是其他推动深度学习发展的人,显然都无法预料人工智能在此后的繁荣,更不用说他们所扮演的角色了。

Hinton和Salakhutdinov的论文

时至今日,AI为核心驱动的第四次工业革命又开启了,人工智能的演进速度只会越来越快。如果说我们能得到多少启发,也许不外乎以下三点:

1. 产业的厚度决定创新的高度。

ChatGPT横空出世时,“为什么又是美国”的声音此起彼伏。但如果把时间拉长,会发现从晶体管、集成电路,到Unix、x86架构,再到如今的机器学习,美国学界和产业界几乎都是领跑者的角色。

这是因为,虽然关于美国“产业空心化”的讨论不绝于耳,但以软件为核心的计算机科学这门产业,不仅从未“外流”到其他经济体,反而优势越来越大。至今70多位ACM图灵奖的获得者,几乎全部是美国人。

吴恩达之所以选择Google合作“谷歌猫”项目,很大程度上是因为只有Google拥有算法训练所需要的数据和算力,而这又建立在Google强大的盈利能力的基础上。这就是产业厚度带来的优势——人才、投资、创新能力都会向产业的高地靠拢。

中国在自身的优势产业里,也在体现出这种“厚度优势”。当前最典型的就是新能源车,一边是欧洲车企包机来中国车展拜师新势力,一边是日本车企高管频繁跳槽到比亚迪——图什么呢?显然不是只图能在深圳交社保。

2. 越是前沿的技术领域,人才的重要性越大。

Google之所以愿意花4400万美元买下辛顿的公司,是因为在深度学习这样的前沿技术领域,一个顶级学者的作用,往往大过一万个计算机视觉专业的应届生。假如当时竞拍成功的是百度或微软,人工智能的发展脉络可能都会被改写。

这种“为了你买下整个公司”的行为,其实非常常见。苹果自研芯片的关键阶段,顺手买了一家PASemi的小公司,就是为了把芯片架构大神Jim Keller挖到手——苹果的A4、AMD的Zen、特斯拉的FSD芯片,都得到了Jim Keller的技术扶贫。

这也是产业竞争力带来的最大优势——对人才的吸引力。

“深度学习三巨头”没有一个是美国人,AlexNet这个名字来自辛顿的学生Alex Krizhevsky,他出生在苏联治下的乌克兰,在以色列长大,来加拿大读书。更不用说如今还活跃在美国高科技公司的众多华人面孔。

3. 创新的难度在于如何面对不确定性。

除了“人工智能之父”Marvin Minsky反对深度学习之外,另一个知名深度学习反对者是加州大学伯克利分校的Jitendra Malik,辛顿和吴恩达都被他冷嘲热讽过。李飞飞在搭建ImageNet时也曾咨询过Malik,后者给她的建议是:Do something more useful(做点更有用的事)。

正是这些行业先驱的不看好,导致深度学习经历了数十年的万马齐喑。即便到了2006年辛顿撕开了一束曙光,三巨头的另一位杨立昆还在反复向学术界证明“深度学习也有研究价值”。

杨立昆从80年代就开始研究神经网络,在贝尔实验室期间,杨立昆就和同事设计了一种名叫ANNA的芯片,试图解决算力问题。后来AT&T由于经营压力要求研究部门“赋能业务”,杨立昆的回答是“我就是要研究计算机视觉,有本事你解雇我”。最终求锤得锤,喜提N+1[6]。

任何前沿技术领域的研究者都必须面对一个问题——如果这个东西做不出来怎么办?

从1972年进入爱丁堡大学算起,辛顿在深度学习的前线已经鏖战了50年。2012年ImageNet挑战赛举办时,他已经65岁了。很难想象他在漫长的时间里面对学术界的种种质疑,需要消解多少自我怀疑与否定。

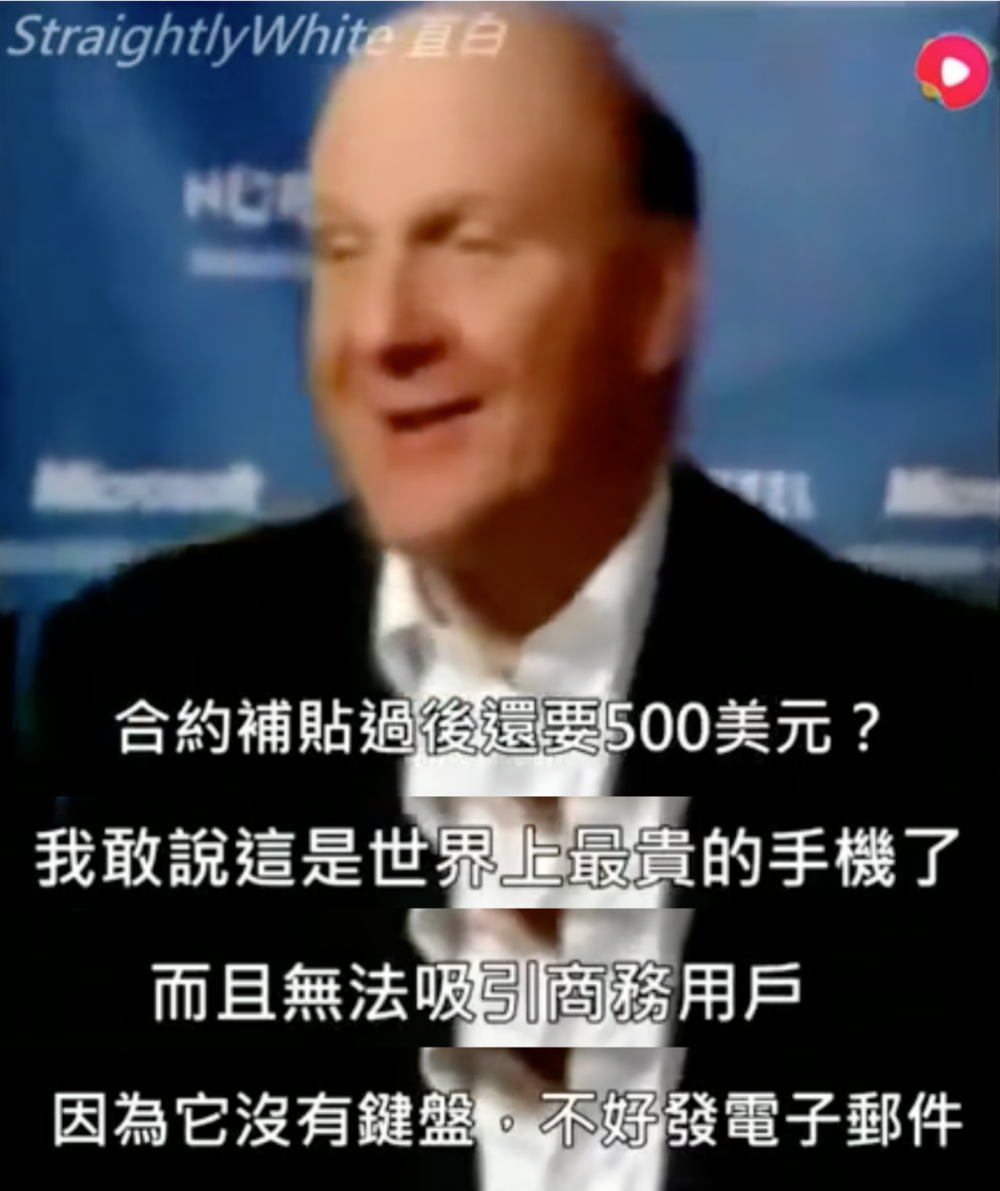

如今我们知道,2006年的辛顿已经坚持到了黎明前最后的黑暗,但他自己也许并不知道这一点,更不用说整个学术界和产业界。就像2007年iPhone发布时,大多数人的反应可能和时任微软CEO鲍尔默是一样的:

目前,iPhone依然是世界上最贵的手机,而且没有键盘

推动历史的人,往往猜不到自己在历史进程中的坐标。

伟大之所以为伟大,不是因为其横空出世时的惊艳,而是因为它要在无边黑暗中,忍受漫长的籍籍无名与不被理解。直到多年之后,人们才能顺着这些标尺,感叹那时群星璀璨,天才辈出。

一个又一个科学研究的领域里,无数的学者终其一生都不曾窥见希望的微光。因而从某种角度看,辛顿和其他深度学习推动者是幸运的,他们创造了伟大,间接推动了产业界一个又一个成功。

资本市场会给成功定一个公允的价格,历史则记录那些创造伟大的孤独和汗水。

参考资料

[1] 16000台电脑一起找猫,纽约时报

[2] Fei-Fei Li's Quest to Make AI Better for Humanity,Wired

[3] 李飞飞的TED演讲

[4] 21秒看尽ImageNet屠榜模型,60+模型架构同台献艺,机器之心

[5] 卷积神经网络的“封神之路”:一切始于AlexNet,新智元

[6] 深度学习革命,凯德·梅茨

[7] To Find AI Engineers, Google and Facebook Hire Their Professors,The Information

[8] 深度学习三十年创新路,朱珑

[9] ImageNet这八年:李飞飞和她改变的AI世界,量子位

[10] DEEP LEARNING: PREVIOUS AND PRESENT APPLICATIONS,Ramiro Vargas

[11] Review of deep learning: concepts, CNN architectures, challenges, applications, future directions,Laith Alzubaidi等

[12] Literature Review of Deep Learning Research Areas,Mutlu Yapıcı等

[13] ChatGPT背后真正的英雄:OpenAI首席科学家Ilya Sutskever的信仰之跃,新智元

[14] 10 years later, deep learning ‘revolution’ rages on, say AI pioneers Hinton, LeCun and Li,Venturebeat

[15] From not working to neural networking,经济学人

[16] Huge “foundation models” are turbo-charging AI progress,经济学人

[17] 2012: A Breakthrough Year for Deep Learning,Bryan House

[18] 深度学习:人工智能的“神奇魔杖”,安信证券

[19] 深度学习算法发展:从多样到统一 ,国金证券

本文来自微信公众号:远川研究所 (ID:caijingyanjiu),作者:李墨天