扫码打开虎嗅APP

虎嗅注:2017 年过去了。这一年出了很多事儿,很多人——包括年轻人——不知是怎么挨过来的。不过我们并不孤单。近日,大洋彼岸就有位 35 岁的中青年代表在《赫芬顿邮报》上发文,对他们国家年轻人的现状与未来表达了深深的忧虑和……脆薄的希望。

下文原载于 Huffington Post,原标题为 Why millennials are facing the scariest financial future of any generation since the Great Depression,作者 Michael Hobbes,虎嗅编译(有删减)。图片来自Pixabay,基于CC0 Creative Commons免费协议。

编译 | 成长的人生

有件事儿,我觉得说破无毒。

十年了,我巴望着能自立门户十年了。可自从大学毕业后,我一直没有稳定工作。房租是节节高升,如今已几乎占到了我收入的一半;存款却层层缩减,比北极冰帽融化的速度还要快。

对了,我今年35,是千禧代中的老梆子了。

有关我和我同类的统计数据铺天盖地。“他们”说我们当中越来越多人都常年蹭住在父母家;说我们不断推迟着结婚、买房和要孩子这三件人生大事,表现得比任何一代人都拖拉;还说我们的问题都是自己造成的——我们的学问名不副实;我们乱花钱;我们不学编码;我们生活与消费习惯不良,结果“合力”毁灭了粮食产业、百货公司、高尔夫球场和那些正经餐馆……还有,只要跟年过 40 的人提及“千禧代”,你马上就会听到“特权阶级”这一评价。

身为年轻人真不痛快。不但要时刻绷紧弦应付生活,还要在那帮亲自给我们上弦的人那儿洗耳恭听诸般教训。

但实际上,只要稍加审视就能发现,对千禧代的上述定义武断而偏颇。那些刻板印象只该投射到我们中一小撮最不像样,或者最富有、最白的年轻人身上。要知道,我们中的大多数人没上过大学、没有舒适体面的工作,当然,也拼不起爹妈。而我们所处的真实环境,又比大多数人意识到的更可怕。

我们背负的学贷比父母辈至少高出三倍;

相较于 1975 年的年轻人,我们拥有住房的几率仅为他们的一半;

1/5的千禧代身处贫困;

按现在的走势,我们中许多人必须工作到75岁才能退休

这还只是表面症状

我们同前代年轻人之间素质上的差异并不大,但所处环境与前代环境之间的差异却大得很:工资停滞不前,所有行业千疮百孔。但与此同时,教育、住房和医疗等生存必需服务的“售价”却高入天际。

是,我们是拥有社保及福利系统,但所有原先能保我们免于破产的系统都在遭受锈蚀。婴儿潮世代尚有运气杀入中产,而我们却连这点运气都够不着。种种原因累加到一起,就难怪我们“荣幸地”成为史上第一代比父母辈穷困的人了。

所以,真正能定义千禧代的只有四个字:不确定性。“有时我是直喘气,直觉得有什么东西要从胸膛里蹦出来。”吉米·马特星戈说,“我已经 25 了。当初来上班时我拿的是全美最低工资,如今,我还待在这老地方。”

每周的周一到周四,吉米都来牙科诊所上班;周五她去当保姆;周末她给人看孩子。即便如此,她的脚步还是撵不上房租、车租和学贷的上涨。于是几个月前,她不得不申请破产,可就连申请所需的钱,也是借来的。

她当然不是独一个。从底特律的收银员到西雅图的护士,类似的故事我听得多了。日益紧逼的焦虑已席卷了美国分布于各收入阶层的千禧代。

我们很容易把经济衰退看成是导致这一切的罪魁祸首,因此可能仍寄望于所谓的复苏。但实际上,今天的窘况是几十年来各种经济弊政添砖加瓦、日积月累、最后又万箭齐发才导致的结果,所谓经济衰退,只不过是加速了这一进程而已。如今,对年轻人而言,美国经济早已变成一台巨型增压机,除非发生转机,否则年轻人的灾难将变成全美国的灾难。

要想理解这冰冻三尺的过程相当不易。别急,咱们跟着下文一步步来。

生错了年代?

至今斯科特都记得那次集体面试的场景。

十来个人西装革履地围坐在一圈折叠椅里,面对着一位心情愉悦的HR助理。一个接一个地,这些人争相向她“表白”:为啥自己才是这份时薪高达11美元的工作——银行柜员——的最佳人选。

那是2010年,斯科特刚从大学毕业,只拿着副修科目经济学的学士学位(此外还背着 3 万美元的学贷)。从某些方面看,他是这次面试中最不合格的人选——其他申请者不但有研究生学历,还有工作经验。不过,有些人看上去已 50 多岁了。“期间那位助理告诉我们,这种面试每周都进行三次。”斯科特说,“当时我就知道我没戏了。”

经过半年毫无结果的应聘、面试、应聘、面试后,斯科特终于返回了他中学时就打过工的餐馆,从此开始东奔西走。当服务员、卖衣服、洗地毯……直到他获悉:当公交司机每小时能挣 22 美元,还能拿到全额福利——这是他能赚到的最多的钱了。如今他干这行已有一年,但还蹭住在家里。当然,每个月他都会劈出几百美元和他妈妈共担房租。

理论上斯科特可以再去申请银行工作。但一来,他仍没有任何工作经验,二来他的学历也太老了。他不是没考虑过去读个硕士学位,但这就意味着他要再次背上五位数的债务,并且两年内无工资无福利可拿。再说,就算读成了,他也30“高龄” 了。30 岁的人再去干一份收入还不如现在的低价工作吗?好歹他现在干得好好的,再过半年就能搬出母亲家,并且再过 20 年(对,20 年)学贷就能换完了呀。

现如今的美国有成千上万个斯科特。从某种意义上说,他们似乎真有些“时运不济”。

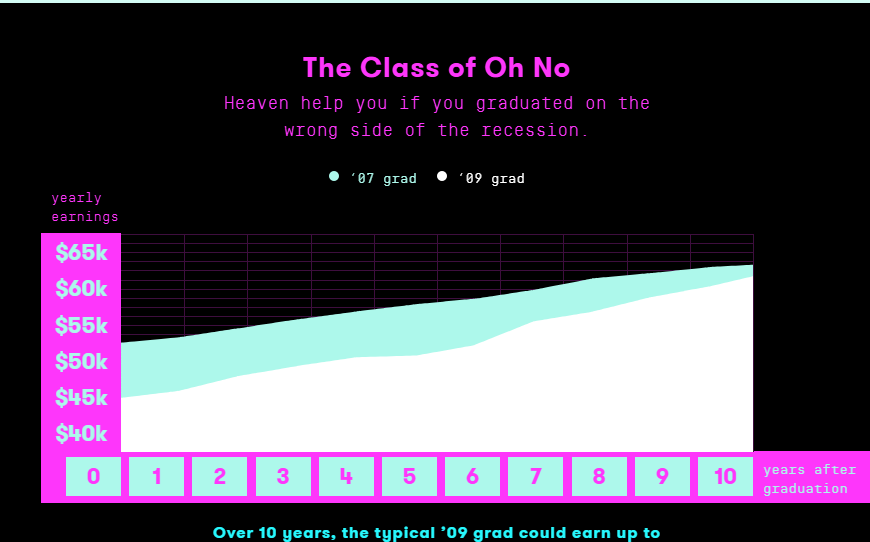

因为据统计,2007 年的高校毕业生尚有一半多走出校门后就能就业,可到了 2009 年,这样的“幸运儿”就只有不到 20% 了。此外,2010 年的某份报告还显示,失业率每上升 1%,当年毕业之人的就业起薪就要下降 6%——8%,而这种颓势将延续数十年之久。同时该报告还表明,那些在 1981 年前后大衰退期间毕业的人们,跟十年后才毕业的人们相比,几十年来的平均收入一直处于下风,直到 2010年还是如此。“每次经济衰退都会坑得一批人再也爬不起来。”哈佛大学经济学教授斯普里格斯如是说。

2007 年毕业生与 2009 年毕业生收入对比图

千禧代当然不会独蒙恩宠。那些毕业时赶上“年景不好”的苦孩子们,大都经历了“一落千丈”的日子。据估计,有 48% 持有学士学位的人都已被“大材小用”。但这就是他们的现实:哪怕是最低薪水的工作也要求一纸文凭,而这纸文凭只会在一个快餐店经理的眼前一飞而过。

当然,他们并不是最底层的受害者。三分之二连大学校门都没进过的千禧代才是。从 2010 年至今美国增加了 1160 万个工作岗位,其中 1150 万个都要求应聘者至少受过大学教育。而2016 年,高中毕业生的失业率是大学毕业生的三倍,贫困率则是后者的三倍半。

如果你肯追根溯源……

你就会发现:经济衰退并不是所谓的“暂时受挫”,而是各类弊病长久累积后导致的集中爆发。哈,真亏了那些旁观者了!四十年来他们——不管是政客、父母还是那些神气活现的杂志——都在不断叮嘱我们要刻苦学习、要建立自己的品牌……可他们没看见吗?整个经济已经全变了。

几十年来,美国的就业市场增加的大都是些低薪、低技能、临时性和短期性工作,想从事我们父母辈曾从事的工作,几率是越来越低了。因此,其实早在经济衰退开始前,高中及大学毕业生的失业率就开始逐年“稳步”提升了。难怪《风险大转移》的作者、耶鲁大学政治学家雅各布·哈克要说了:“国家经济有波动是不假,但在波动之外,那股大潮早已从远处赶来了。”

从上世纪七十年代起,好工作(注:相对低薪、低技能、临时性和短期性等工作而言)的招聘率就开始下降了,而婴儿潮一代们几乎无人注意到这一变化。美联储压制了通货膨胀;各企业开始向高管支付优先认股权;养老基金开始被投向高风险资产……这些作为叠加到一起后,终于导致了大量资金涌入股市。从 1960 到2013,投资人们持股不抛的平均时间从 8 年缩短到了 4 个月。同时差不多也就是在这些年间,金融业逐渐变成了“沙拉克之坑”(注:沙拉克,《星战》中的怪物。它深藏地表下,靠陷阱捕获猎物)。它吸走了全美企业约1/4的利润,并完全扭曲了企业的激励制度。

因为,想获取即时回报的心劲儿让企业投资人们变得无情起来。当股票尚是长期投资时,股东们会让 CEO 把财力投向诸如员工福利之类的事上,因为他们那时尚承认:员工是确保公司长治久安的重要人力因素。可一旦股东们在即时回报的冲击和利诱下失去了这等远见,他们就会过分关心财报上的数字,以至认为:任何不追求短期利益的行为都是对他们的背叛。

这种心态蔓延开来不久后,新的“模式”便统领了全美企业。私募股权公司和商业银行先是将企业撤出市场,然后便裁员或将工人外包,最后再把这些企业回售给投资人——此之谓:重组。据悉,仅在上世纪 80 年代,财富500强企业中就有1/4被以上述或其他方式“重组”。于是终于,企业不再是那个要对工人、退休人员或社区负责的“家长”了。

再后来,这副理念的贯彻越来越彻底。取悦股东的戏码在各企业依次上演,而高管们则纷纷挑起大梁。工会成了他们的眼中钉;高薪支付成了亟待削减的奢侈品;乃至到后来,干脆连员工都成了负累。对此,康奈尔大学的经济学家露丝玛丽·巴特评价说:“企业认为提高股价的最快方法是:雇佣兼职工、降低工资并全面使用劳务工。”

按照她的说法,30 年前不管走进美国哪家酒店,你都会发现:从清洁工到保安再到调酒师,所有员工都是该酒店自主招聘的,每人都遵循同样的薪资标准、享受同样的待遇。如今,酒店可能还是那家酒店,员工却是来自五花八门的劳务公司了。

2015 年,据政府问责局估计,有 40% 的雇员都受雇于某种临时合同。自经济下行以来,增加就业岗位最多的行业不是科技业、零售业或护理业,而是各种“临时帮工”,包括理发师、助产士、核废料检查员等。什么 Laundry,什么 Rent-A-Guard、Watery Margarita……各种没名头的小劳务公司遍地开花,他们到处吸纳就业者,然后再将其派往各大企业。

此类外包造成的后果——或者干脆说,其真正目的——就是让雇员只能拿到比过去低得多的薪资。为此巴特曾在一篇论文中提出:就业者被迫成为劳务派遣工后,薪资最高会下降 40%。譬如 2013 年,孟菲斯市解雇了所有的校车司机。当某些司机通过劳务公司重新上岗后,却发现薪资已从 15 美元/小时陡降到了 10 美元/小时。还有沃尔玛的那些装卸工,他们也是劳务派遣工。每天早上他们都会上工,但如果无工可做,他们当天就分文没有。

“这是导致薪资不平等的真正原因。”美国劳工部工资与工时部前主管大卫·韦伊说,“通过将业务转移给劳务公司,企业就只需支付服务费而不需支付薪资了。同时这还意味着,从此企业就不需培训员工、为其提供福利并帮助其实现职业晋升了。”

这种转变影响的是整个经济,但首当其冲的却是千禧代。在旧世代,我们的父辈总能扎根一处以换取多年的经验和硬铮铮的收入;如今到了新世代,我们却多半要“放一枪换一个地方”,打零工一样地度过整个职业生涯。我们没多少机会受训,也不太可能指望工会帮我们争取福利。还有,优步等“零工经济”的鼻祖们会不断优化他们那该死的算法。他们会被优化得越来越精明,精明到掐表给我们计算薪资(只要探测到我们停止干活,就马上中止薪资追加,迟一秒都不行),而我们却要日益受其摆布了。

但这并不能都赖企业。那些五花八门的行业协会也功不可没。过去三十年来,这帮人成功地说服了诸多州政府,致使成百上千个传统职业都陆续出台了一条前所未有的规定:持证上岗。对那些既存从业者而言,协会领导们的这局算盘打得非常漂亮。因为行业门槛高了,能挤进来的新人就少,而他们这些既存者能赚的也就更多(A 级水管工每小时最高能挣 67 美元,2016 年数据)。

多么大的差别啊。横比结果是:对大多数发达国家而言,人们不需获得官方许可就能从事理发、侍酒等行业,但在美国不行;纵比结果是:六十多年前,美国还只有 5% 的就业者需要持证上岗,如今这个比例却涨到了 30%。

这并不是说持证上岗就一定是无理要求。但关键是:一证难求。为了换取一纸证书,申请人不但要支付高达两三万美元的学费,还要接受三五年的培训及无薪(或低薪)实习。

总之在美国,任何一条通往稳定收入的路都是用钱铺成的;但反过来说,有时你使钱也铺不成一条康庄大道。“我可真是在花钱买工作”,29 岁的营养师艾琳娜(化名)如是说。为了拿到硕士学位,她不得不去德州某医院“实习”一年。名为“实习”,她却要跟该院的员工承担同样的工作、付出同等的时间。可是,就这样一个长达一年、附带免费培(gong)训(zuo)的“实习”机会,还是她额外又掏了 2 万美元的学生贷款才换来的。

教育成本的不断上升、技术职业壁垒的不断增厚,以及成为派遣工之几率的不断提高……这一切叠加在一起,终于不动声色地将经济衰退引发的风险从企业身上转移到了个人身上。对父母辈而言,工作是生活无虞的保证,但对我们而言却是场赌博。中途但凡有闪失,我们几乎就会百分之百地陷入灾难。

变穷不是突发,而是渐进

就像飞机失事一样,穷困鲜有是一桩不幸造成的。它往往是一连串不幸——譬如失业加上车祸,再加上被赶出房门——前后叠加、彼此催化后才产生的最终恶果。

这恶果的蔓延速度极快。对此,杜克大学的教授安尼路德·克里舒那给出了十分令人惊心的描述。过去 15 年来,他采访了 1000 多位掉入穷坑后又成功出坑的人。结果发现,不管是在印度、肯尼亚还是美国,情况都如出一辙。

我们常常认为贫困在美国就像一个死水塘,每年在里头挣扎的都是同一群人。可实际上,克里舒那说,美国的贫困跟别国一样,就是一个活水湖,时刻都有新的流进与流出。并且,“有贫困之危的人口要远远多于已致贫的人口。”他说。

所有人都生活在永无稳定的状态。

从1970 到 2002,短短三十来年间,一位美国成年人意外失去至少一半家庭收入的可能性翻了一番还多。而在年轻人身上,这种危险显得尤为残酷。上世纪 70 年代,当父母辈还处于我们如今的年龄段时,他们有 24% 的可能性跌到贫困线以下;到了 90 年代,这一几率就上升到了 37%。这一趋势看来只会愈演愈烈。譬如,从 1979 到 2014,只有高中文凭的年轻人的致贫率就翻了两番多,达到了22%。“千禧代觉得他们随时都可能一无所有。”哈克说,“而这种可能性的确在日益提高。”

下面这个事例就很能说明问题。加百利今年19岁,住在俄勒冈的一个小镇。为了上艺术学院学习音乐,他攒起了钱。去年夏天,他前往一家保健品公司打工,给人家搬箱子、配材料。这自然不是什么光鲜活儿,但起码一小时能挣十二块半。他就指望靠这个攒够本钱,然后去证明自己呢!

可不久,他妹妹就遭遇了车祸。由于母亲不敢请假,加百利便挑起了这个担子。他给老板打电话说自己得请假一天,好把妹妹从医院拉回家。

结果第二天,劳务公司便致电说:他被解雇了。原来,该公司有条规定是:凡因意外及突发事件缺勤满三次者,都要被开除。之前他已经因生病请过两次假,所以现在……只能认了。

如今,加百利转战快餐店 Taco Time,并跟母亲、姐妹们一起挤在拖车里过日子。母亲的钱都用来支付妹妹的医药费了,他只能把大部分薪水掏出来负担家里的柴米油盐。当然,他还想进艺术学院,但现在既然只能勉强维持温饱,他就只能暂(wu)时(xian)性(qi)地妥协了。

目前,他正在考虑是否参加当地一家非营利组织办的电工培训班。唔~从音乐到电工……对此他只说了一句话:“我不明白为什么想做点事就那么难。”

答案简单到残酷。在一个薪资不稳、保障网络已被撕碎的环境中,一次霉运就能将人打入长年的挣扎。

渐行渐远的社保与福利

过去四十年来,政府与民众的关系发生了深刻变化。政治理论家 Yascha Mounk 曾在《责任时代》中写道:上世纪八十年代前,美国人认为自己对周遭之人皆有责任,而保障弱势群体的基本生存更是整个国家的责任。可后来,在里根和克林顿两位总统的领导下,“责任”的涵义变了。它变成了“各人自扫门前雪”,同时也变成了:那些原先由国家无偿赋予你的,现在你要自己削尖脑袋去争取了。

从 1996年起,能接受政府现金资助之贫困家庭的比例就从 68% 下降到了 23%。主因之一是:申请标准已经严苛古怪到需要申请人“削足适履”了。就拿“贫困家庭临时救助计划”(下文简称TANF)来说吧。它是为家有幼童的贫困家长而设立的,原先的资助方式很简单,就是直接给现金。可现在,在该计划的执行上,许多州都对申请人提出了一条非分之求:孩子的母亲要尽快就业。甚至有些州还规定:母亲必须在生产后的第二天就申请工作或登记受训。

孩子尚在襁褓,母亲就要离开他们,这样的要求只会令相关贫困家庭雪上加霜。

当然,这还只是冰山一角。援助的日益稀缺与苛吝真是不胜枚举。譬如住房援助。对许多人而言,这是失业后唯一的救命稻草,但现在早已无人提及(啊不是完全没有,2014 年时,巴尔的摩还有 7 万 5000 人争抢 1500 张廉租券哪)。譬如食品券,虽仍能普惠众生,但每顿饭只能补贴我们一块四毛钱了。再譬如……

再譬如性命攸关的医保。

1980年,全美有五分之四的员工能享受医保。现在,只有一半多雇员有此“殊荣”。尤为扎眼的是,26 到 34 这个年龄段的人——也就是千禧代的“中坚力量”,其未参保比例竟然是各年龄段中最高的!是,美国有奥巴马医改,它罕有地拓宽了美国医保的庇佑范围,但上述年轻人仍与此无缘。因为如果买奥巴马的账,他们就要面对高昂的月度保费和自付额,如无人资助,他们根本无力负担。所以,他们只好“望保兴叹”。

距离破产只差一场事故

没有医保几乎就相当于裸奔。一个意外事故就能把你打入贫病交加的恶性循环。

“我们距离一无所有只差一场意外”,西雅图一位专打破产官司的律师艾希莉·劳勃对我说。据她所言,大部分 35 岁以下的客户都是从一场车祸或一纸医疗账单起滑向破产的。“你付不起钱了嘛,所以就去Moneytree 申请贷款咯。结果又还不起,于是要债人就专拣你上班时打电话给你,让你老板知道这一切。最后老板就烦了,把你一开了事,你就更没辙了。”她这样总结说。照她的看法,这类客户若要免遭破产,十有八九只有一条路——啃老。

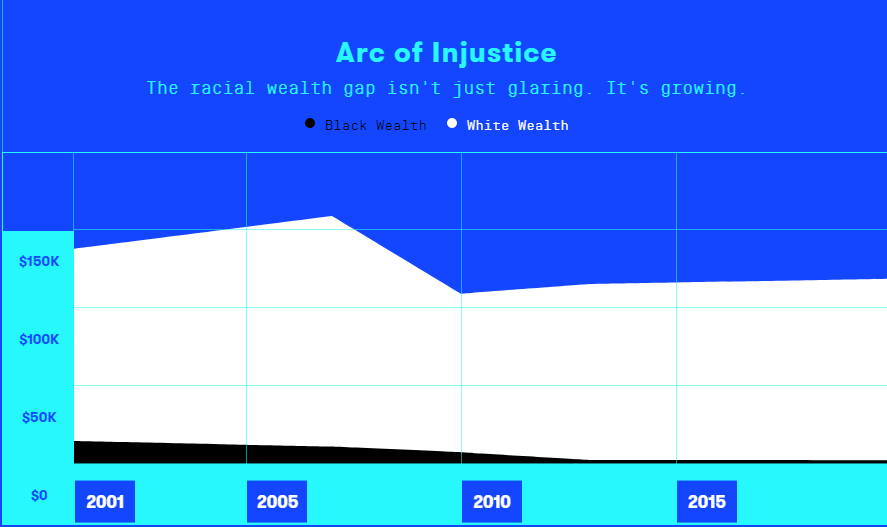

可是抱歉,不是人人都有老可啃。最明显的证据莫过于:白人家庭与非白人家庭之间贫富差距大得很。不知从何时起,通向财富的路——包括优质教育、获得信贷等——已永远向少数族裔关闭,所以自从经济衰退以来,贫富差距是有增无减。譬如,从 2007 到 2010年,黑人家庭的退休金收入缩水了 35%,而白人家庭,因为来钱渠道更多,其退休金收入则增长了 9%。

这样累积下来,千禧代中的有色族裔就成了倒霉鬼中的倒霉鬼。白人年轻人虽也不轻松,但好歹,他们获得遗产的可能性是黑人年轻人的五倍(数据源自资产与社会政策研究所)。因此,他们中相当一部分人还能接受无薪实习、偿还学生贷款以及支付房子首付。与之形成鲜明对照的是:足有 67% 的黑人家庭和 71% 的拉丁裔家庭活得捉襟见肘,不但没有遗产,就连三个月的生活费他们也掏不出来。

这种情况下,有色千禧代们还能指望家人资助吗?他们反过来供养家人还差不多。但等着他们的无疑是个无底洞。

每一分加薪、每多打一份工所增加的收入,以及每次跳槽增加的薪资,似乎都会被新的账单和债务吞噬,这就是他们的现实。难怪有数据显示:毕业四年后,黑人的平均学贷偿还额只有白人的一半,而拖欠的可能性却是白人的三倍。抛开其他因素不谈,二者之间财富再生能力的不均等是不容忽视的。有数据显示,中产阶级白人家庭每多赚一美元,就能增加 5.19 美元的财富,而黑人家庭却只能增加区区 69 美分。

黑白之间的财富差异逐年加大

老无所依去啃谁?

觉得还不够沮丧吗?那就好好想想我们老来的命运吧。

根据员工福利研究所的分析,股市回报率只要下降 2 个百分点,年轻人就得想办法大幅增加退休金储蓄,否则他未来能领到的养老钱将少得可怜。此外,我们还得“自作自受”,承担因自己不愿多生孩子而必会导致的老无所依。2016 年,美国生育率继续走低,每1000名育龄妇女中仅有 62.3 名新生儿降生,知道这样下去意味着什么吗?

答:意味着当千禧代退休时,平均每人只能得到两位美国工人的供养。而在1950年,这个数字是 17。

遥不可及的晚年尊严

听说许多老辈人都是用老办法为自己堆聚起一个幸福晚年的。我们自然也不会放过这个目标,可有人恐怕就是做不到。

泰龙每搬进一栋新公寓,就会把自己脱得一丝不挂,然后躺在客厅地板上。

这是一种仪式,用来纪念那些幕天席地的日子。在佐治亚州,他曾无家可归长达四年。每天他就在长椅上过夜;热天要去面试时,他就骑单车提前一小时到地方,好赶在握手前把浑身上下晾干。后来他终于找到了活儿,可又被同事撞见在加油站的洗手间里洗澡。再后来,同事说他“闻起来一股‘无家可归’的味儿”,倍感难受的他便辞职了。

23 岁时情况有所“改观”——他有地方住了。只是仍然居无定所,飘来荡去。从西雅图到柯克兰,再从塔科马到莱克伍德,六年了。中途他有过女友和儿子,只是都散了。

如今他就在莱克伍德的一处建筑工地当保安,薪资达到了有史以来的最高水平:17 美元/小时。不过,由于是劳务工(当然了),他不能请病假也没有健康保险。还有,他那间一居室的出租屋每月都要价 1100 美元……这不是他自己充阔气,而是因为:当初找房时只有这家主人不要求他一次性付清定金,他别无选择而已。

按照合同,他每月 1 号就要付租金,可工资都是 7 号才发,于是房东又让他每月多交 100 美元的“滞纳金”。这样,刨去房租和车费,每月他只有 200 美元糊口了。跟他初次见面是 11 月 27日,当时他就告诉我说:他账户里空空如也,为了支付汽油钱,他昨晚已经把滑板典当了。

说不出的悲哀啊。

对千禧代的负面报道一直是铺天盖地,可谁又知道,有多少人都像泰龙一样,拿着不到 3 万美元的年薪却坚持自食其力呢?

我的房子在哪里?

我们这代人的悲哀都是房子惹的祸。

先说说买房。在写此文时我碰到的最令人愤怒的对话竟然发生在我跟父亲之间。那天他老人家轻描淡写地告诉我说,他 29 岁就买下了人生第一栋房子。那是在 1973 年,他搬到西雅图担任大学教授,年薪约 7.6 万美元,而那房子售价是 12.4 万美元。

如今,我比当年的父亲年长六岁,可赚得却没他多。西雅图的房价当然比我争气多了,其中位数已经蹿到 73 万美元上下了。哈,老少两代,老子用 20 个月的薪水就换来了一个窝,儿子却要十多年不吃不喝才能得偿所愿!

再说说租房——对于没受过高等或足够职业教育的年轻人而言,这个话题可能尤为残酷。

从大萧条后,优质工作越来越往大城市集中。刚开始时,大城市还显得傲娇但友好:租金虽高,但也只到薪资的膝盖骨。可进入八十年代后,前者就开始猛蹿个子,其速度快到什么程度呢?哈佛大学的一项研究表明,1970 年,若一位非熟练工搬到高薪资地区,他只要用 21% 的薪资缴纳房租;可得到了 2010 年,他就得掏出 64% 的薪资了!按照该研究的参与者之一丹尼尔·舒格的说法,美国第一次向非熟练工表态:不,你别想着从犹他州搬到纽约就能过上好日子,这是不现实的。

千禧代也是分阶层的。大城市的房价之高,把一部分三无人员(无遗产、无高等教育履历、无甚过人之处)死死钉在了两难之境:到底是蜗居小镇,还是去大城市受罪?“两害相权取其轻”,在这里仿佛就是一句笑话。

写到这里终于可以下个结论了。我们的确十有八九成不了父母辈所期许的人中龙凤,但原因却在于:我们是在一个病入膏肓的体系中挣扎求成。移民和买房曾一度被我们视作通向繁荣的门户,因为父母辈年轻时亲身验证过。但现在,规则已变,我们却被撇在原地,继续玩着不可能赢的游戏。

我,一个苦逼青年的建言献策

首先要申明的是:老日子已一去不回,任何想要重建婴儿潮世代之经济条件的尝试,都会是不合时宜而只能导致雪上加霜。

来啊,怀念一下吧

所以只能另找角度了。首先政府服务要彻底地推陈出新。

像“普遍基本收入”(Universal Basic Income)就该尽快推广开来,让每位公民都能无条件领取一份收入。有数据显示,这类扶贫理念拥护者甚多,从学术界到跟扶贫不沾边的科技界都有。甚至后者还出了位先于政府的行动派——孵化器 Y Combinator 。它正筹划每月向 1000 位中低收入者发放 1000 美元呢。我又想到像食品券、TANF、公租屋和有政府补贴的日托服务等补助措施还各有各的用处,因此,如果 Y Combinator 等先行者们愿意“多走一里路”,在开拓新服务的同时能多腾出一只手来改善下旧服务,那就更好了。

还有就是,“可移动福利”喊了这些年,也可以落地开花了。

这种福利灵活机动,能随着劳务工从一份工跳到另一份工,让他们不再无依无靠。落实的办法也很简单,譬如启动专项基金,规定所有用工企业都要有所投入,然后让基金跟着工人跑就行了。其实这不是什么新发明,而是早有先例。譬如有些建筑工人就能享受 Hour Bank 这项计划,让福利随身而动。再譬如好莱坞的演员和技术人员,他们的健康及退休基金也是“跟着戏走”。此外,这两类人都不需要自己去跟资方谈福利,只要派工会上就可以了。

再有就是要增加就业了。

在这方面政府几十年来的态度多是:只暗示公民不够努力,自身却长期不采取有力措施以大规模增加就业。好在也不是没有反例。像密西西比州,它 2010 年就实施了一项激励计划:凡新增员工(以低收入母亲和长期失业者为主)并为其发放薪资的企业,都能从该州州政府领取一定比例的补贴。据悉,该项目取得的成果颇为惊人,譬如有数据表明,项目结束后的当年,长期失业者的平均薪资较前一年增加了 9 倍。

密西西比州的成功并非个案。乔治城的贫困与不平等研究中心研究了 40 年来的 15 个增加就业项目,结果发现:在改善弱势劳动者命运、降低长期失业率方面,这类项目行之有效、很有前途。

用投票权当砝码

美国并非无药可救,办法仍然有的是。可在继续絮叨之前,我们先想想另一桩事实吧:我们在试图说服谁?是特朗普那一干对我们计划毫不感兴趣的人。他们是政客,只关心能左右其政治生涯的角色们,因此,虽然近年来各地方政府的良心人士都在“小打小敲”地帮助我们,但还远远不够。

这里给大家提个醒:在美国 11 个最大城市中,租房者的数量已经超过了有房者。这意味着什么?某种程度上这意味着,又穷又酸的我们有潜力成为强大的政治群体。没错,投票权。无论如何,重视和亮出手里的投票权,迫使政客们倾听我们的声音,这是我们重建新生的唯一机会。

或者,正如作家肖恩·斯科特所说的那样:“我们要么参与政治,要么让政治对我们为所欲为。”

结语

就是这样。我们所继承的这个“宜老不宜少”的时代并非必然,也并非不可逆转。

对前辈而言,他们要回答的问题是:到底要把些机会留给后代,还是继续囤为己用。要知道从 1989 年至今,以 62 岁以上之人为“户主”的家庭,其财富中值增长了 40%;而以 40 岁以下之人为“领导”的家庭,其财富中值却下降了 28%。所以婴儿潮世代们,这真的取决于你们了:你们是想要更低的税收、更多的车位呢,还是想让子孙后代活得体面点、老得从容点?

至于我们,当然也不必坐以待毙。虽然常常受制于不可控制的巨大力量并因此而惯于无助,但别忘了:很快我们就能成为实际的掌控者。问题是,在我们年纪渐长、权力在握后,我们的后代会否有一天也写下同样的文章?我们既可以任凭经济基础瓦解,看自己会否受到现世报,也可以帮助建立公平的未来。或许这话听起来很天真,但我仍觉得:我们有底气这样思考。