扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:地道风物 (ID:didaofengwu),作者:范亚昆,编辑:猫骑士,制图:九阳 鱼一条,头图来自:吴学文 摄

熟识一个地方,最愉快的方式莫过于从舌尖上开始。

贵州的味道醇厚、复杂,正如一部极简的书册,记载着贵州包容百家的历史:大山里的酸汤与糯稻,是数千年“饭稻羹鱼”的基因;火爆热辣的“毛辣果”红辣椒则是明清时贵州与东南沿海诸省交流的明证;破酥包、肠旺面、豆腐果……如今贵州随处可见的小吃里融合了八方特色,带着川湘、云南、两广、江南的烙印,又神奇地融合为让人上瘾的独特风格。

贵州百味,融合了八方色彩。

摄影/吴学文 陈伟红

各处的味道是随着各处的人一同到来的。

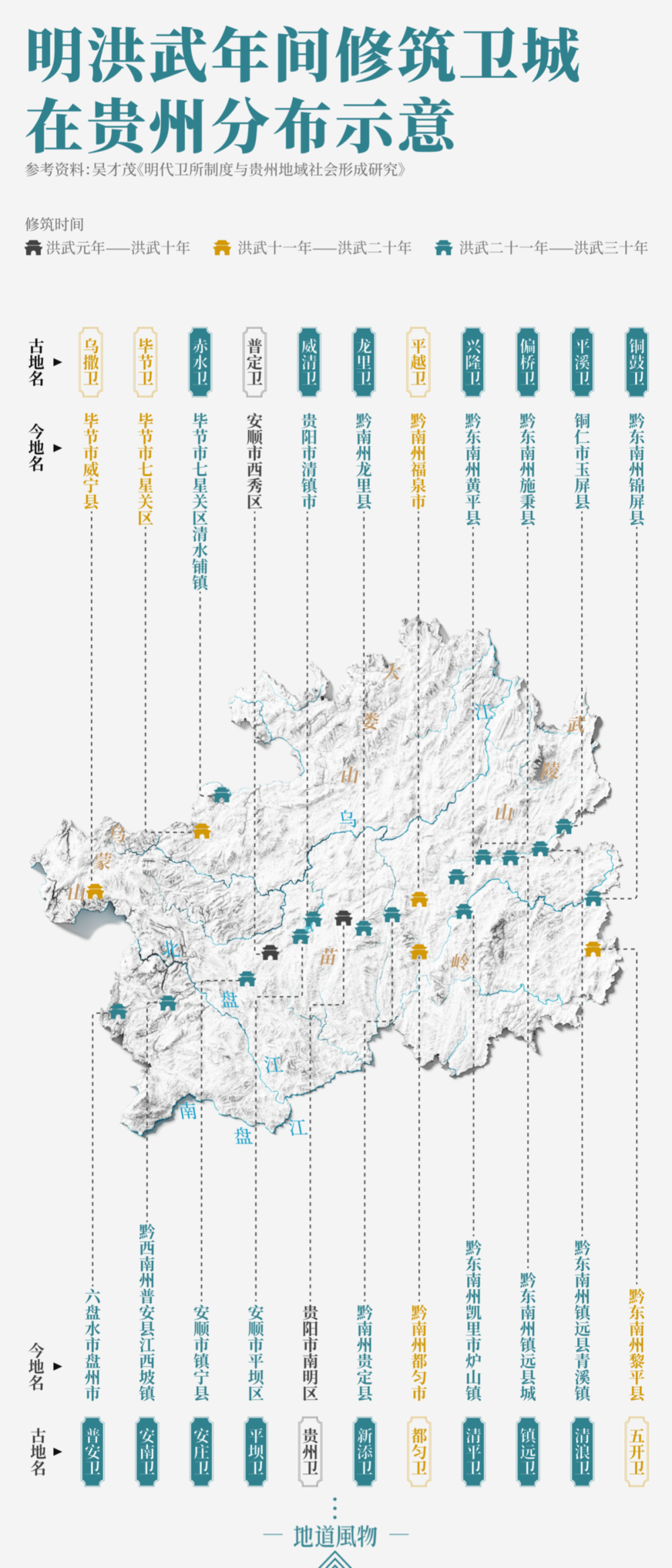

贵州省建于明初,至今610年,在此后的三次移民浪潮中逐渐演变为我们今日熟悉的样子:明王朝驻军屯田的卫所屯哨搭建起今日贵州城镇基本布局和主要城市基本格局的雏形,明清年间来自中央王朝腹地的大批移民绘制了这片土地文化交融的底色;抗日战争时期,贵州作为大后方接纳了众多大学、工厂与金融机构,一跃成为西南文化重地;三线建设时期,这片土地上生长出工业基地、煤铁之城,五湖四海涌来的建设者共同描绘了贵州奋发走向现代化的身姿。

始建于明的安顺屯堡、环绕贵阳老城区的一环路;清代的江西会馆、三线建设时期的航空工业。

不同时期的浪潮汇聚成今日贵州。

摄影/陈伟红 吴学文 张罗

吸纳、交融、激荡,经历过海纳百川的历史,方是如今多姿多彩、兼容并包的大贵州。

一、六百年前的远征,怎样塑造了贵州的“城”?

打开一张贵州地图,从铜仁市玉屏县开始画一条线,连接到六盘水盘州市,你会发现凯里、福泉、贵阳、安顺几座城市刚好就在这条线的附近,沿线还分布有黄平、镇远、龙里、平坝等若干古城古镇,将它们串联起来,你就近乎得到了一条自湘经黔入滇的“一线路”大道。把视角稍稍放广些,毕节、赤水等城市也都坐落在由贵州通往外界的交通要道上——而上述提到的这些市县,大多兴建于明朝。

镇远是㵲阳河航运转为陆运的枢纽,是滇黔湘大道上的重镇。

摄影/吴学文

明朝之前的贵州几乎没有“城”存在,只有少数民族地区首领筑起的一些小型土城、石堡,日后颇具影响力的大城市中,当时只有遵义、贵阳等略具雏形。

明初朱元璋大军远征滇黔,用出于军事目的而设置的“卫所城”迈出了贵州城镇兴建史的第一步,其后永乐年间贵州建省、清初划定贵州省界,历史的深远影响至今还表现在这座大省的版图之上。

贵阳城墙武胜门,始建于明代。

摄影/陈伟红

明代卫所城,贵州城镇版图的“定盘星”

明代之前,没有贵州的行省建制。由于山地险要,道路难通,中央政府很难在这个区域发挥有效的统治作用,在明初,贵州因处于滇黔湘大道的居中位置并“可以作为进入云南的通道”而进入朝廷视野。

但朱元璋的“疆域”观里包含了一统天下的战略思想,贵州既被纳入版图,便不会仅仅作为经营云南的副产物而存在。为长久巩固明王朝在此地的军事成果,洪武大帝以滇黔湘大道及其他交通干道沿线的军事要地为起点,开始留兵筑城、兴建卫所。

今日贵州的许多市县都源自明朝卫城。

制图/刘耘硕

卫所制度,是一种寓兵于农的建军制度:在军事要地设立“军卫”,卫所军户日常农耕,有事调发从征。它是明朝最主要的军事制度,与明代城池的建设相辅相成。由于贵州原本缺少大型城市,卫所城便取代自然聚落成为贵州城镇生长的骨架——贵阳、安顺、凯里、都匀,这些贵州版图上的重要城镇,曾经都是一“卫”的指挥中心。而那些人口基数相对小的屯军聚落,则形成了如今的屯堡。

碉楼集中体现了屯堡的军事色彩。

摄影/陈庆全 陈伟红 制图/九阳

卫所城的筑建,首先考虑的是军事防御职能,在选择城址时,主要参考形胜、水源、耕地三个因素,再加上护卫驿路的职责,因此,大部分卫所城分布于交通线上。

因为占据交通要道的地理优势,卫所城的商业功能逐渐显现,这样的例子几乎发生在每一个贵州的卫所城身上——人群的聚集自然衍生商业活动,最终演变为重要的商贸城市,并催生了贵州市场贸易体系的雏形。正如徐霞客游览至普定城(今安顺)时,曾写下的景象:“城垣峻整,街衢宏阔,有牌楼跨街,市场甚盛”。这些人为设置的军事要塞,生发出了作为城镇的自然生命力。

屯堡总选址在既能开垦耕种又紧守交通要道之处。

摄影/陈伟红

明初,众多打造兵器、生产军需物资、民间用品的匠人随屯军大潮进入贵州,修建城垣、官府、军营、道路、桥梁、河道等,一改贵州地方手工业仅供乡间“自给自足”的面貌。

始建于明的葛镜桥,可供10吨重型汽车通过,足见工艺精湛。

摄影/尹刚

到了1413年,永乐皇帝朱棣把内地各省的行政建置推行于贵州,中国的第十三个行省贵州省就此诞生。此后,移民持续到来,与城镇发展相互作用,使贵州的商业、农业、手工业迅速发展起来。

贵州的手工艺品,也开始在明代市场声名远播。玉屏箫,早在明万历年间就已名声在外,因当时玉屏为平溪卫,所以被称为“平箫”,又以当地匠人郑氏制作的为最佳,故当时天下之言箫者必首推郑氏。到了明末清初,思州石砚也为世人所知,清代历史学家陈鼎在他的《滇黔记游》中便提到了思州“金星石”,这种石制砚质易于发墨,是市场上的珍品。

左图: 玉屏箫笛。摄影/杨秀勇

右图: 思州石砚。摄影/黄万鑫

明王朝对贵州的布局不仅影响了这里的城镇分布,还为今天留下了不少值得探索的文化景观。比如“时间胶囊”一般的屯堡中,有居民至今着明代服饰、操古老的江淮话语、住着兼具历史气息与军事色彩的石头房屋。又比如隆里、镇远等古城古镇,有徽派建筑民居和具有儒家文教与宗族特点的祠堂文庙,在少数民族腹地绽放独树一帜的汉文化风采,又无时无刻不提醒人们记住六百年前的开拓历史。

古城与屯堡,星罗棋布地记载着明清时期汉文化的影响。

图为隆里古城;安顺屯堡;镇远古城。

摄影/陆宇堃 陈庆全 陈伟红 吴学文

可见,卫所对贵州的地方行政区划、城镇、文化区域、多元文化形态村落、多民族“大杂居、小聚居”形态的形成所起的重要作用,已远远超出了卫所制度本身。

多元文化“拼图”是怎样炼成的?

清初,贵州的卫所经历了一系列裁撤与“撤卫为县”的变动。曾经的卫所城一部分转换为州县城,由此构成了日后贵州城市的基础,另一部分虽变为集镇、村落,却也与一般自然村庄不同,比如由铜鼓卫演变而来的锦屏县铜鼓镇、由清浪卫演变而来的镇远县青溪镇,都凭借已有的商业基础,成为了当地的商业中心。

镇远古城的繁荣与其地理位置关系紧密。

摄影/吴学文

此外,贵州的版图还有了一项更意义深远的调整:从四川、广西、湖南、云南各划入一些区域,加上开拓的“空白”地带,共增加了7.1824万平方千米,约占今日总面积17.6128万平方千米之41%,基本确定了贵州一省的轮廓。

在调整省界之前,贵州与相邻的云、川、湘、桂交壤之地,界址多有不清,这次调整,将交界处的许多区域划入贵州,使贵州文化中多了一份糅杂各交界省域文化的色彩。

贵阳处于黔中腹地,多元的文化在这里相遇。

摄影/陈伟红

比如方言口音。贵州的汉语方言,大都属于北方方言的西南官话,但又与邻近大省的口音不同:黔北、黔西北、黔中说川黔方言,与四川方言关系较紧密些;黔东南方言就更像湘音,又结合了一些少数民族的语音语调;黔南又是一种风格,同样是有少数民族语言的元素,又与广西桂柳话相近。至于屯堡、古镇中的“方言岛”,以及少数民族语言与汉语互动、“借音”而形成的种种语言现象更是不计其数了。

贵州傩文化融合了西南傩文化圈的特色,极富代表性。

图为安顺地戏与德江傩戏。

摄影/吴学文 陈伟红

具体的文化现象上又更能感受到“交融”的影子。黔地的傩戏,可融入整个西南地区的傩文化圈,川、湘、滇的傩文化都能在此找到极为相似又很典型的代表。发端黔西北的 “黔剧”,地处西南,却以扬琴伴奏,大有江南之风,细细溯源,大致可画出一条自长江中下游经四川至贵州的文化传播路线图。

二、后方大省,如何在战火中成长?

贵州苍茫如海的山川,总能在最紧要的关头化作最坚实的屏障。

1937年“七·七”卢沟桥事变后,抗日战争全面爆发,随着上海、南京、苏杭、武汉等大中城市相继失守,国民政府先后放弃上海、南京、武汉等大中城市,迁都重庆。在这个过程中,贵州继明初、清末之后,重要的军事地理地位再次凸显,成为中国开展长期抗战的大后方和陪都重庆的重要屏障,对于中国人民坚持八年抗战直至取得最后胜利,发挥了至关重要的作用。

烽烟中诞生的文化热土

抗战前,中国有高等院校108所,大部分集中在中心城市及沿江沿海一带。抗战爆发后,这些学校受到了极大的破坏。至1938年,中国的高校中有91所遭到破坏,其中的25所因战争而陷于停顿。为从纷飞的炮火中抢救和保存教育文化、坚持抗战,一场历史上罕见的文化大搬迁开始了。

湄潭文庙,曾作为浙大西迁时的办学点。

摄影/张罗

众多高校迁移至西南地区,作为后方要地的贵州敞开怀抱接纳了浙江大学、大夏大学、湘雅医学院、唐山工程学院等九所高校。

由于种种原因,全面抗战爆发前的贵州尚无现代意义的高校,这也让贵州当地政府和民众格外期盼高校的西迁。尽管生活艰苦,他们却腾出自己的房舍、祠堂、孔庙,并加以整修,来充当教职工的宿舍;邀请教授、学生到家中用餐,尽力为高校的师生创造良好的学习与研究条件。

西迁入贵州的高校中,浙江大学规模最大、人数最多,影响也最大。

湄潭浙江大学旧址。

摄影/张罗

遵义,是浙江大学迁移后停留时间最长的地区。祖国大地处处硝烟弥漫,大山深处的遵义湄潭却有一片学术净土,聚集着一群矢志报国的师生。

为坚持教学与科研,校长竺可桢聘请众多重量级的教授为浙江大学上课,一时间这里著名学者云集,学术氛围浓厚,成为学术高地,涌现出如李政道、程开甲、谷超豪、施雅风、叶笃正等大批科学名士,获得了一批重要科研成果,七年发表的论文数量,超过了当时中国的所有大学,创造了中国近代高等教育史上的奇迹。浙江大学由此被李约瑟在《中国科学技术史》中誉为“东方剑桥”。

浙江大学西迁时期培养了众多学术精英。

制图/九阳

浙大还依托遵义地方的条件开展办学和研究活动。为了适应贵州农业情况,浙江大学在湄潭租借200亩地的试验田,设立了农业科学研究所,不仅对茅台酒等当地物产广做研究,还在遵义和湄潭两地推广马铃薯、番茄种植;在黔北推广病虫害防治、蔬菜种子, 推广西瓜的试种和胡桃育种等。

湄潭出好茶,无论是鲜润浓醇、栗香浓郁的“湄潭翠芽”还是滋味纯正的“遵义红”都可跻身名茶之列,这也与浙大有不解的渊源。1939年9月,湄潭县城南筹建了中央实验茶场,由刘淦芝教授牵头,与张天福、李联标等40多位国内知名专家汇聚于湄潭打鼓坡(今象山),改进茶种,并结合杭州“龙井茶”炒制技术提升制茶工艺,成为中国由传统家庭作坊制茶向现代茶工业迈进的起点。浙大农学院也受湄潭茶场委托,测定茶园土壤,研制“湄红茶”,为之后湄潭好茶名扬天下打下基础。

蒸青,是制湄潭绿茶的一道重要工序。

摄影/夏小西

除了有形的研究成果,浙大等西迁高校更为贵州留下了许多无形的精神财富。

民国历史学家钱穆在遵义讲学所写的一篇文章《遵义讲学记》中描绘过,其在给浙大学生上课时,有挑着担的农民在教室旁边休息,顺便也倾听一下教室老师讲课的声音,这让钱穆先生想起了明朝哲学家王心斋先生给农民讲学的场景。内迁高校对贵州教育风气的影响可见一斑。

浙江大学西迁历史陈列馆内。

左图: 卢鹤绂留下的学术论文原稿;右图: 浙大师生在湄潭期间使用过的气象测量仪器。

摄影/张罗

此外,高校们还在整体上重塑了贵州的教育格局。内迁的师范院校首当其冲,参与普及教育第一线,各综合大学也结合自身办学传统,在这股潮流中各显所长:大夏大学的许多教师学生到中小学任课,浙江大学在湄潭创办了遐迩闻名的附属中学,都是高校们为教育拓荒做出的努力。

湄潭中学,曾为国立浙江大学附属中学。

摄影/张罗

总体来说,贵州在抗战时期收留了西迁高校,西迁高校也给贵州带来了深远的历史影响。此外,西迁高校在贵州时期积极宣传抗战,唤醒了贵州民众的抗战热情,并培养了一批抗战人才增加了抗日力量,为全民抗战贡献了自己的力量。

战时经济,成就西南明珠

给贵州留下深远影响的不止内迁的高校,还有大批工厂、企业与金融机构。

抗战以前,贵州虽然拥有约1100万人口,但工业基础薄弱,全省工厂号称近700家,却集中在少数民用行业,且规模较大的工厂仅有13家,整体经济还未突破自给自足的自然经济模式,可见当时的贵州没有现代意义上的工业。

大十字是贵阳城的中心,见证了抗战时期贵阳的伤痛与繁荣。

摄影/陈伟红

在抗战的西迁潮中,沿海与内地的许多军工企业、民用工业企业迁入贵州,特别集中在贵阳与黔中一带,并因内迁人口众多而进一步刺激了消费需求,推动工业发展。主要生产汽车轮胎的贵阳中南橡胶厂就是此时建立的,更有一大批涉及酿酒、酒精、橡胶、制革等方方面面工厂企业崛起。

与此同时,国家银行、中央银行贵阳支行、中国农民银行贵阳支行、中央储蓄会贵阳分会等金融机构在贵阳发展起来。种种因素叠加在一起,使贵州在战时成为维持国家工业运转、支撑战时经济坚不可摧的阵地之一。

东山寺,俯瞰贵阳六百余年,与这座城市一同历经浮沉。

摄影/陈伟红

贵州进入了空前繁荣的发展阶段,各个城市的人口也大量增加。贵阳是人口增长最明显的城市,1937年至1943年间人口迅速翻倍,达到了24.6万人。来到贵阳的人们,既有政府成员、商界精英、知识分子、学生以及内迁工厂的技术工人,也有大量乡村移民。他们为这座城市带来了先进的生产技术和管理理念,还引领着这里文化潮流、思想观念和社会生活方式,一时间,贵阳成为了人气兴旺、经济发达的“西南小香港”。

贵州省银行建于上世纪四十年代,见证了抗战时期贵阳金融业的繁荣。

摄影/陈伟红

这样的贵阳,与沦陷区的城市相比,显得格外安宁美好,也因此吸引了各界人士在抗战期间来到或途经此地。

在花溪公园内,有一座名为“憩园”的小舍,是巴金萧珊夫妇居住过的招待所。1944年,他们一路颠沛流离,来到贵阳后成婚,小小的憩园便在巴金的回忆录中留下了简朴而甜蜜的一笔:“我们结婚那天晚上,在镇上小饭馆里要了一份清炖鸡和两样小菜,我们两个在暗淡的灯光下从容地夹菜、碰杯、吃完晚饭,散着步回到宾馆(憩园)里,我们在一盏清油灯的微光下谈着过去的事情和未来的日子。”

巴金夫妇曾居住在花溪公园内的憩园。

摄影/陈伟红

1942年,著名画家徐悲鸿途经贵阳,当他获知贵阳教育落后的情况后,毅然改变行期举办了“徐悲鸿画展”。求画者络绎不绝,共卖出五十余幅作品。画展的门票及义卖收入,扣除必要开支后全部赠给了贵阳力行中学。徐悲鸿作品中,有不少用贵州土纸绘成。

花溪公园在上世纪三十年代曾是人文胜地。

摄影/陈伟红

花溪还有一处衣冠冢,来自抗日名将戴安澜。他是安徽人,原名戴炳阳,为表达“镇狂飚于原野,挽巨澜于既倒,誓死振兴中华”壮志,改名为“安澜”。

1942年,他率中国远征军赴缅参战,屡立战功之后负伤殉国。根据遗愿,他的战友将其遗骨带回国内,因其家人时居花溪,灵柩曾短暂停于此,贵筑县(现贵阳市花溪区)县长康棣依照花溪人民之愿,以将军生前穿戴过的皮靴、军帽在原葬灵柩处,建了衣冠墓,以表达贵阳人民对这位英雄的哀思。

戴安澜将军衣冠冢。

摄影/陈伟红

向世界人民宣传中国革命斗争的美国著名记者艾格尼丝·史沫特莱也曾于1941年到达贵阳,贵阳的大学生邀请她到校作讲演。史沫特莱不顾自身疾病,用十分流利的普通话为师生们讲了抗日根据地的良好秩序、抗日军民在共产党和毛泽东领导下怎样开展卓有成效的抗日斗争和减租减息运动,还讲了她采访各抗日战场的情况。

太平路,记载着新老贵阳共同的辉煌。

摄影/吴学文

大量外来人口的涌入,使街市上也热闹起来。贵阳市中心区有不少酒楼茶社,每家都顾客拥挤;新开设的小饭馆小食店如雨后春笋一样涌现出来,总数达到二三百家以上;又因为来自各地的移民众多,具备了各省的菜肴口味,天津馆、燕市酒家、苏州茶室、南京酒家……这些从名字上就可以看出南北口味,西餐茶点亦一应俱全。贵阳包容丰富的口味由此奠定,此时进驻流行的不少小吃,至今还在街市上流传。

交融的历史孕育了贵阳丰富的饮食文化。

摄影/吴学文

抗战八年,是中华民族的危急存亡之秋,也是浴火重生的伟大转折。在战火之中,贵州的山河与百姓一起守护着希望的种子,春暖花开,便迎来了一个破茧重生的繁荣贵州。

三、军工厂、铁路网、煤铁之城,贵州城镇版图在三线建设中定型

走在六盘水、遵义、安顺、贵阳、都匀等城市的街上,假如遇到不说西南官话,却说一口普通话的贵州本地人,不用大惊小怪,他们多半是上世纪60年代从祖国各地来支援贵州三线建设的工作者及其后代,他们带着自己的家乡文化融入贵州,是建设贵州现代工业的功勋人士。

“三线建设”,指的是1964年至1980年间,在中国中西部的13个省、自治区进行的一场以战备为指导思想的,大规模国防、科技、工业和交通设施的建设。贵州矿产丰富、能源丰饶,又处于战略要地,成为三线建设的重点地区。上千万的建设者,带着“好人好马上三线,备战备荒为人民”的信念涌向贵州。

乌江渡水电站是贵州三线建设中诞生的重要设施与景观,它始建于1970年,完成于80年代初,是我国在贵州喀斯特地貌上兴建的第一个大型水电站,电站大坝高165米,用“高峡出平湖”的壮丽姿态,为贵州的经济建设做出了巨大贡献。

乌江渡水电站,年发电量33.4亿度,满足贵州省用电之余还可输向四川、重庆。

摄影/尹刚

航天航空是贵州三线建设重点工程,建设者们在这里创造了太多奇迹。在毕节黔西的穿洞村,有 “在溶洞里造战斗机零部件”的佳话:代号“143”的军工厂选址此地,为实现“靠山、分散、隐蔽”,沿着山梁和山沟建厂房,有些生产战斗机液压件的车间甚至被设置在深入山体的岩洞中。

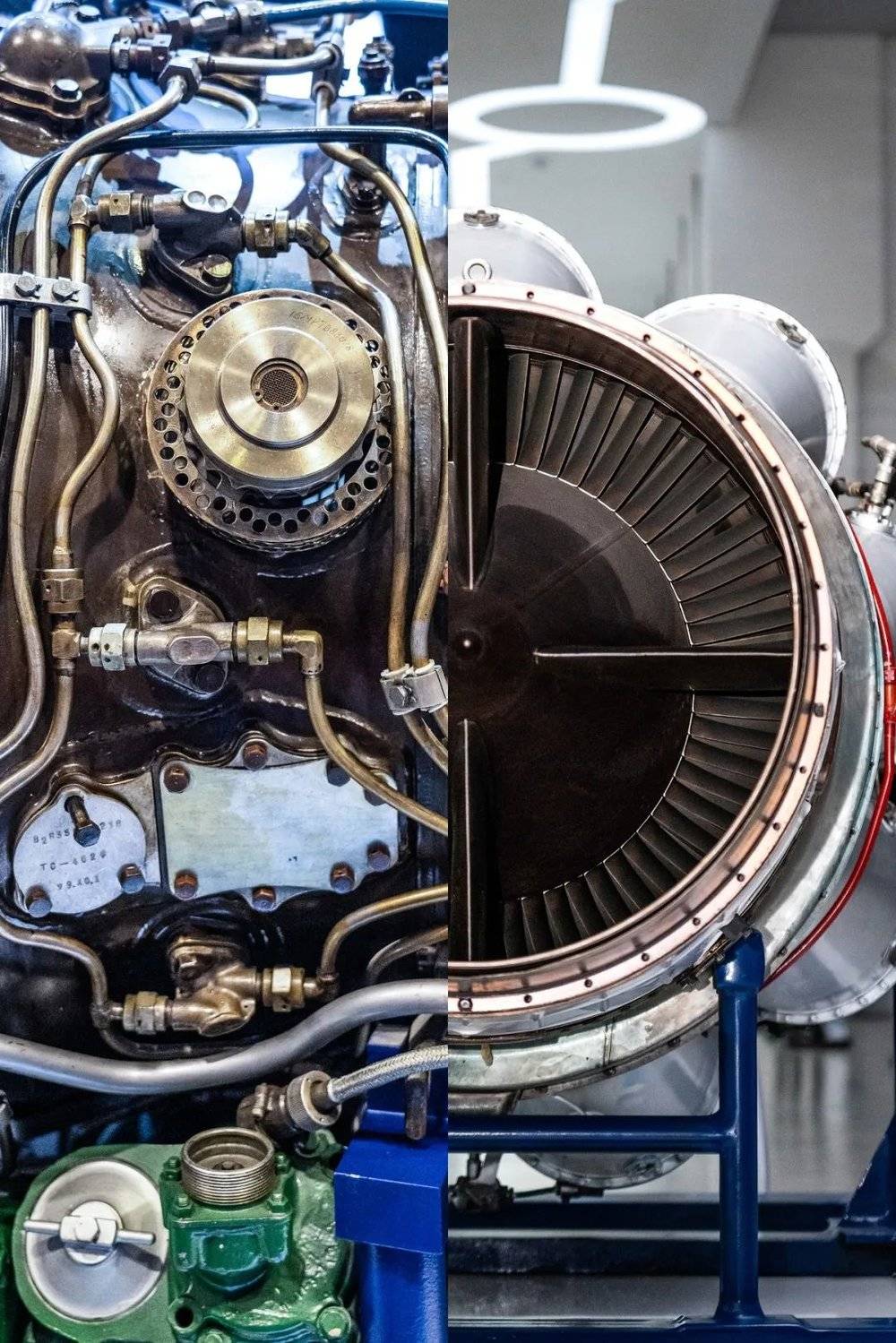

安顺的011航空工业基地于1970年实现涡喷—7发动机的成功点火,标志着贵州第一台航空发动机研制成功,随后第一架歼六Ⅲ型飞机首飞成功,结束了云贵高原上不能生产飞机的历史,随后更完成各型飞机、航空发动机、航空辅机产品、航空零备件产品等的生产,为航天事业立下奇功。

建在山洞内的011航空工业基地旧址。

摄影/陈伟红

回顾那段历史可以发现,贵州的三线建设是以修铁路为先导,以国防工业为重点,使能源、钢铁、机械、化工等相互配套的全面建设;其布局,是以贵阳市为中心,以六盘水、遵义、安顺、都匀、凯里为重点,沿川黔、湘黔、贵昆、黔桂四条铁路干线,向四方呈辐射状态展开的,形成了以遵义航天工业(061基地)、安顺航空工业(011基地)、都匀凯里电子工业(083基地)为中心的国防科技工业格局。

黎阳厂曾是011基地的一部分,如今变为航空展览馆。

图为展览馆内的航天机械。

摄影/陈伟红

经过三线建设,贵州的铁路网、煤都、钢城、电子工业基地、航天军工企业都在这时得以发展,增强了贵州的经济实力;贵州的科学技术队伍已经发展为包括中央各部属研究院(所)、中国科学院所属研究所、国防科技工业部门科研单位、地方科研单位和高等院校在内的“五路大军”,这是开创贵州经济建设新局面、促进贵州社会进步的一支重要力量。

西南煤矿建设指挥部旧址;三线建设博物馆陈列的矿石。

摄影/张罗

三线建设还为贵州城镇带来了发展机遇。为了适应三线建设的需要,1966年,曾被撤销的安顺、都匀市建制得到了恢复。这一年,一个崭新的城市也在渐渐成形。

六盘水市, 原本是六枝、盘县、水城三个县。其中原本不到2万人口的水城县,在三线建设时期因水城钢铁厂的建设而进驻了8万人,让水城县一跃涌进工业时代,六枝、盘县因矿区等重要资源而与水城县一起合并为六盘水地区,在1978年又正式改为六盘水市,成为贵州乃至整个西南的焦点。

关寨站,曾是六枝特区煤矿运输的重要站点。

摄影/张罗

迁入六盘水的移民中不仅有当时国内大型钢铁厂的工程师、技术员和技工,还有来自全国各地支援三线建设的热血青年,东北话、上海话、西安话、北京话、广东话、湖南话、贵州话汇集在一起。今日六盘水以“凉都”美名成为旅游胜地,人们重游工业遗产地“水钢”时,又何尝不能体会雄浑的工业之美呢?

水城钢铁厂,将雄浑的工业记忆延续至今。

摄影/张罗

到1978年末,随着三线建设基本结束,贵州的建制市已增加到5个,城镇人口增至323.97万人,比1965年末增长43.6%,城镇人口已占全省总人口的12.1%。贵州的城市体系至此已基本定型。

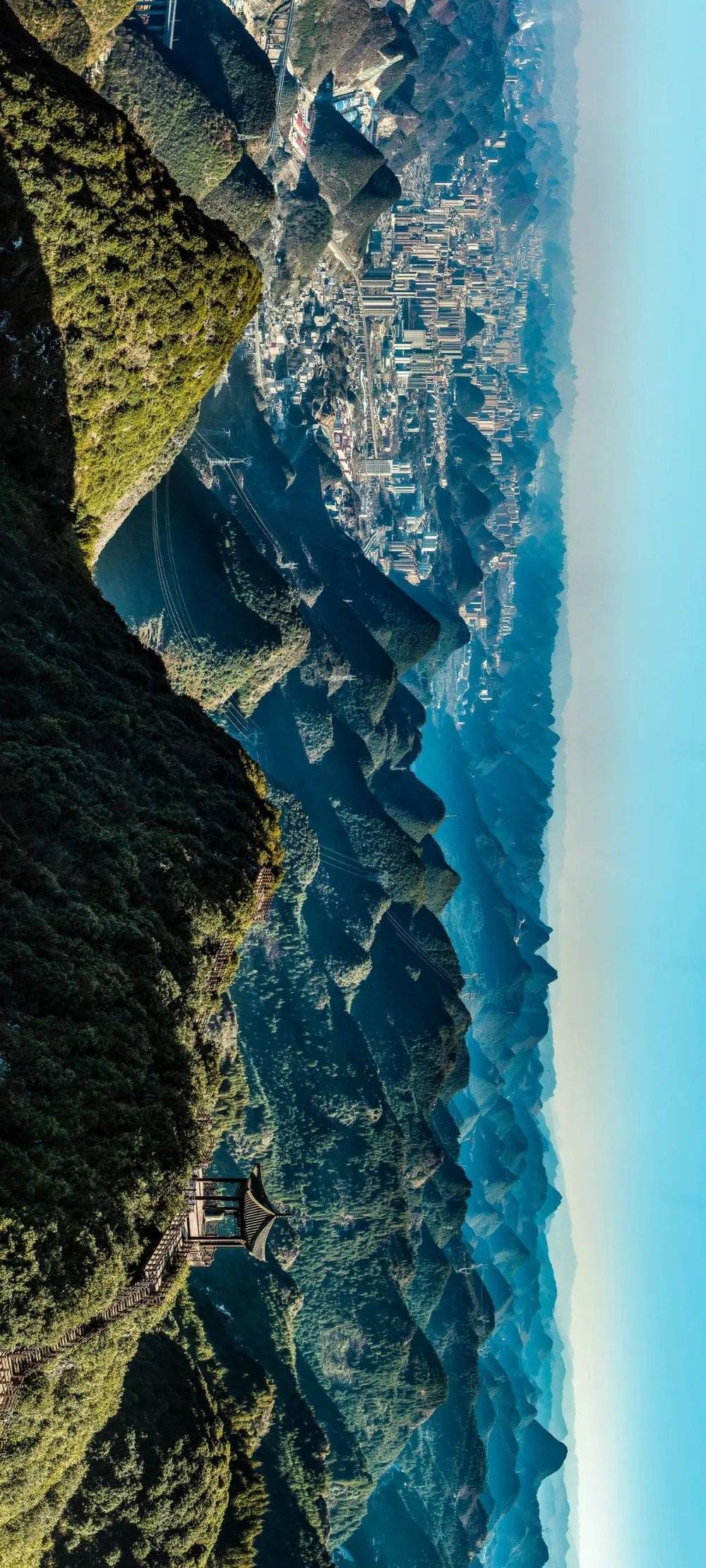

贵州,在明清时期、抗战期间、三线时期的数次移民浪潮与城市建设中渐渐成长,“兼容并包”是她最深刻的底色。自六百年前建省伊始,这片土地敞开臂膀迎接八方来客,无数人在这里扎根、留下自己的痕迹。今天的贵州,依然是人口净流入省,贵阳、遵义等大城市更是许多漂泊游子的圆梦之地。这部海纳百川成就的传奇,还将长长久久地续写下去。

未来,贵州大地上还将崛起怎样的奇观?

摄影/陈庆全

参考资料:

顾久等.《中国地域文化通览·贵州卷》【M】.中华书局

葛兆光.《宅兹中国:重建有关“中国”的历史论述》【M】.中华书局

《贵州地理》【M】.北京师范大学出版社

本文来自微信公众号:地道风物 (ID:didaofengwu),作者:范亚昆,编辑:猫骑士,制图:九阳 鱼一条