扫码打开虎嗅APP

来源:一点儿乌干菜(ID:NarratorZhang)

作者:章程

一、除死无大事

《我不是药神》7月3日点映的时候我就去看了,一直没有谈论它,是因为我并没有太被抗争感动,反倒最触及我的是生死。而生死,向来是很难被谈论的。我在豆瓣上写过寥寥几句短评:“想起小时候记住的苏轼的诗‘惟愿孩儿愚且鲁,无灾无难到公卿’。生死面前从来都不曾有无神论者。生命太脆弱,愿每个人都平安喜乐,在尘埃里开出花。“

《新旧约全书》最后的《启示录》第六章有一句话:“见有一匹灰色的马,骑在马上的,名字叫做死。”对死的恐惧是我们人性的一部分,因为每个人都将面对那匹灰色的马。电影中患了慢粒白血病的老婆婆哽咽着对警官说:“我不想死。”那几乎是每个人都会有的脆弱。2016年有一部纪录片叫《人间世》,说的就是寻常人的生死病痛,我没敢看完。在死亡面前,我们做不到多么坦然。无神论的蒙田,在临终前终究请神父来到身边。可是,我们谅解他,因为恐惧,所以这个世界需要宗教。

电影中,徐峥在一年后重新来到印度药店买格列宁。当他走出药店的时候,烟雾弥漫,不辨南北,从迷蒙里人们抬出两尊尊神像。神像清肃,一尊叫做湿婆,一尊叫做迦梨女神。这一幕如梦似幻,让我有种起鸡皮疙瘩的震撼。

电影《我不是药神》

据说,电影剧组当初在印度取景时偶然看到了这一幕,觉得一定要在电影里用到。这一幕和剧情有着某种隐匿的关联和印照,湿婆和迦梨女神是印度往世书时代的神,湿婆与梵天和毗湿奴同为三大主神,他还是密宗里的医神。但与创造者梵天,守护者毗湿奴不同,湿婆的形象更为复杂,他是复仇者也是慈悲的庇护者,是毁灭也是重生的象征。

印度神话,与希腊北欧的神话不同。也许是斯堪的纳维亚和巴尔干半岛,都是沉甸甸的阳光如水银般哐哐砸在地上,这些对方的神话也带着明媚与健康的色调,神话中多有俊朗矫健的美少年。

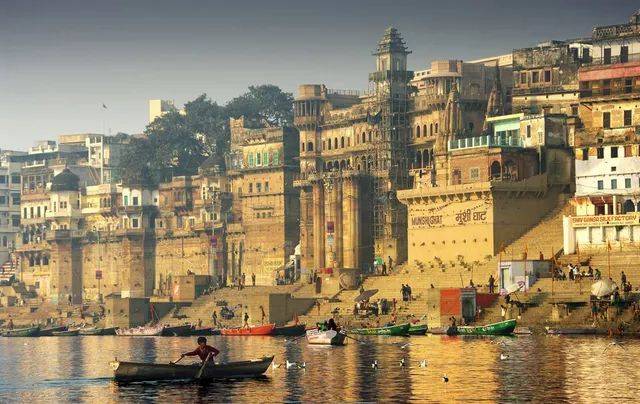

而印度则不是,印度人生与死的边界,就隔着一线。每天都有还未烧尽的尸骸抛入恒河中,不远便是在河中沐浴的信徒,堤岸上是等待着死亡的老人。这是东方式的生死观,死亡仪式成为了日常生活体验的一部分。死不过是进入轮回,是归宿。

印度恒河

电影中湿婆和迦梨女神出现的这幕情形,无疑具有了一种隐喻。所谓人生,也就这么回事,欲望、虚伪、乖顺、荷尔蒙、生死病劳,无非毁灭与新生世代轮回。

二、现实主义才是当下的良药

在蜂巢剧场看孟京辉的《一个无政府主义者的意外死亡》时,我记住了一句台词:“分明是现实主义功力不够,所以才来哗众取宠。”我们的电影亦是,哗众取宠者多,而现实主义者少。

现实主义在而今,与理想主义一样,已经成了鲜少为人提及甚至避而不谈的老派词了。规避现实永远是最安全的。趋利避害,是人这一动物的本性。陈凯歌内心何止敞亮,他写《少年凯歌》的时候笔力千钧。可当他拿起拍摄的镜头时,却始终不敢面对现实。《黄土地》当然是某种现实的映照,但它依然是在一个文学作品的稳妥框架中,包括张艺谋的《秋菊打官司》也是。第五代导演就这样顾左右而言他,在魔幻与历史的大梦里自顾自地沉醉,酣然入梦。

以贾樟柯为代表的第六代导演,把镜头对准了那些被第五代导演忽略的现实,捕捉到那些游离在社会边缘的底层青年的生存状态,比如贾樟柯的《小武》,王小帅的《冬春的故事》,张元的《北京杂种》。但这些作品大多处于一种地下的状态,他们只能被一小部分人讨论。

当贾樟柯决定更进一步,在更广阔的意义上去反思和批判,要让“当代人说当代事”的时候,拍摄出的《天注定》成为了某种语境下的牺牲品,最终没能上映。同样的还有李杨的《盲井》和《盲山》。

电影《天注定》

时常觉得大多数中国导演要是不借助于神话,不借助于历史,都无法讲述好一个故事。我们多的是藏藏掖掖的喜剧,和挂羊头卖狗肉的黑色幽默。诚然,我们需要无厘头的热闹来装点生活,但这不是在风沙漫开的时候做鸵鸟的借口。

我一度迷恋韩国类型片的原因,就在于它敢于直面现实的勇气。从《共同警备区》到《熔炉》,再到《辩护人》,它的发展如狂飙突进一般,直接取材于现实,不和稀泥,不遮遮掩掩,让人惊愕于他们的勇气。而且韩国类型片对人性的阴暗面从不避讳,以我最喜欢的三位韩国导演为例,奉俊昊的《杀人回忆》,罗泓轸的《追击者》,朴赞郁的《老男孩》,把普通人内心的坠落和残忍挖掘得尽致淋漓。

电影《共同戒备区》

也许有人会以韩国的“配额制度”来解释它的类型片的异军突起。韩国在1999年的时候有过一次著名的“光头运动”,众多影人们剃光头给政府施压,让政府继续执行“配额制度”,即韩国每家电影院的每个放映厅一年必须放映满148天本国电影的政策。

但在2006年的时候,虽然再次遭到影人们的抗议,政府为了保持与美国的外交合作,还是把“配额制度”缩减了。可是,人们担忧的好莱坞电影会大幅侵占韩国本土电影的现象并没有发生,这预示了一个没有被温室过度保护的孩子能存活下来。我们也有本土电影保护月,和“配额制度”比算不得长,但好作品是野孩子,有足够的生命力,不必忌惮冲击。

有人或许还会提到韩国电影分级制度使得韩国电影人的创作更加自由。可殊不知这种自由是有代价的。以“光州事件”为始,他们在曾经的荆棘路上一寸一寸换来了而今的光荣。

即使没有电影分级制度,电影审查制度也并不能成为创作匮乏的借口。就算是希区柯克这样的名导,当年在拍电影的时候,依然是有限制的。在1966年以前,有《海斯法典》这样几近苛刻的电影管制法律。意大利电影《爱情》的第二部分是罗伯托·罗西里尼的《奇迹》,就因为违宪在美国被禁映。

所以,不必抱怨限制,能在螺蛳壳里造道场的才是高手。我们当下绝对不乏有才气的导演,比如,郑大圣的《村戏》,梅峰的《不成问题的问题》,几乎是和《大佛普拉斯》和《血观音》一样,都是在台北金马影展备受瞩目的片子。

电影《村戏》

或许我们更应在意的是电影创作者们能否能清晰地了解年轻一代的爱恨、悲喜和焦虑。当七零后和八零后为了生存谋稻梁的时候,九零后和零零后的观影群体正在成为观影的主体。年轻一代观众对于某种权威不再迷恋,他们有自己独立的判断力。像文牧野这样初出茅庐的导演,即使面对姜文这样几乎被媒体神化了的大腕,也依然能从中突围。《我不是药神》在势头上明显已经盖过了《邪不压正》。

现在我们有了《我不是药神》,谈论韩国类型片会简单很多。徐峥饰演的小人物,就像韩国电影里的宋康昊,胡子拉碴,一身的缺点,自我矛盾,没有色彩,生活乏善可陈。这类的小人物永远都是在外界与自我冲突开始后,才变得对生活积极,才被唤起内心原以为消失殆尽的慈悲,善与爱。

除了徐峥饰演的这种类型化的角色,影片中形形色色人物也并没有被一味地脸谱化,即便一直被视为疏离和冷漠的警察,也从“国家机器”这个冰冷的概念里被救赎出来。周一围饰演的警官的反转并不是无缘由的。脆弱、孤独、贪婪、忍让、懦弱、欺骗,我们能说出一千个词来描述人的阴暗面。可是,朴素的道德与良知,只要还依稀固守着,就足以对抗前面的这一千个弱点,这才是真实的人。

电影《我不是药神》

和韩国类型片一样,《我不是药神》还探讨了人性许多灰色与模糊的边界,它在合适的尺度内抨击了医药制度,没有触及太深的内核,但这已经足够。它的封神无疑暗合了我们当下的神经,我们说惯了隐语,小心翼翼地打擦边球,可总觉得如鲠在喉。电影把现实豁开了一个口,虽然并不完美,但能顺利上映,就是一种福报。

现实就是这样,要是没有开山裂海的勇气,我们只能在一条既定的稳妥的路上一条路走到黑。可这世界总有撞了南墙也不回头者,他们给后来者辟了蹊径。

《我不是药神》也许带来了在那些无关痛痒的商业片之外,中国电影另一种类型片的可能:直接面对这粗粝的现实吧,不必抱怨生不逢时,社会不公,现实中一定有导致现在的所有境遇的原因,它就是答案。

现实主义才是当下的良药。

本文来自微信公众号:一点儿乌干菜(ID:NarratorZhang)。作者:章程,野生建筑师,青年写作者。豆瓣号:夜第七章