扫码打开虎嗅APP

虎嗅注:日本人又获得了诺贝尔奖,2001年,日本出台了“第二个科学技术基本计划”,宣称要在“50年要拿30个诺贝尔奖”,结果现在已经拿到了18个,这引起了国人对诺贝尔奖的新一轮讨论热情,羡慕者有之,嫉妒者有之,自嘲者有之,我们不禁要反思:为何我们的近邻日本能获得这么多诺贝尔奖?本文转载自腾讯《大家》(ID:ipress),作者:姜建强。

一

2018年诺贝尔生理学和医学奖授予美国德克萨斯大学的詹姆斯·艾利森和日本京都大学的本庶佑,以奖励他们在癌症治疗方面的发现

真的有点尴尬,有点不爽。

当我们沉浸于假期狂欢之际,日本人又下一城斩获诺贝尔生理学奖的消息,开始在朋友圈传出。举杯邀明月,对影成三人。这个杯,还要不要举?还真有点左右为难。

对日本人来说,这是进入2000年的第18位,总数为27位诺奖获得者。该来的不来,不该来的还是如期而至——我们有为数不少的不喜欢日本的读者层,这句话是为他们圈点的。但我们要设问的是:这如期而至的背后是一股什么力量源?

算上日裔英国作家石黑一雄,日本诺奖得主已达27人

这几天在朋友圈广为流传的一篇文章是《日本真相:诺贝尔奖 菊花 刀》。该文把诺奖与菊/刀划上等号,认为这就是日本获诺奖的真相。其实,这是一个很大的误导。

菊与刀,是美国人为战时日本人勾画的一种人类学研究范型,这种范型的核心是用耻文化对应西方人的罪文化。而耻文化的内核则是讲内敛,是讲个人必须屈臣于集团之中。因此,个人必须读空气,必须看山水,必须小心翼翼不可出头。而这些恰恰是对创新所需要的创造力的一个反动。因此菊与刀的文化范型绝不是日本诺奖的真相。

实际上,获诺奖也绝不存在一个一解即明的所谓真相问题。相反,它倒有一个与民族天性相连的有温度的文化问题。

宗教哲学家山折哲雄在《悲情精神史》一书中写过一段话:“流淌在我们最深层里的乃是三千米高空中俯瞰到的日本风土,还有那种风土所孕育的感性和文化”。日本文化的另面——悲情,比起耻文化,可能更值得重视。

或许,悲情才是日本人创新力的正解。这就如同瘦骨消残的枯莲,煞费苦心地总想挽留那濒临寂灭的生命之光。

二

我们当然记得,2006年,我们在咏唱大国崛起,日本则上演了新一轮《日本沉没》。

2006年电影《日本沉没》海报

毫无疑问,“日本沉没”是日本人千年来最大的心病,也是日本最大的悲情哲学。这种基于地理环境的悲情哲学,是这个民族最大的宿命。这种深入骨髓的集体无意识,在遭遇3.11东日本大地震大海啸之后更显表面化。把玩“风起”而著名的宫崎骏也不得不这样开玩笑:我希望再活30年,看到东京被大海淹没,电视塔成为孤岛。我对这一切兴奋不已。金钱也好欲望也好,都会消失殆尽,唯有绿色的杂草来接管这个世界。

日本最古老的诗集《万叶集》里,对恋的表记用“弧悲”的万叶假名。何谓“弧悲”?就是一个人的悲情。将恋锁定成一个人的悲情,一个人的物哀是从《万叶集》开始的。你看,1500多年前的万叶人就用这个“弧悲”表示一切青白,一切冰冷的心情碎影。日本人的这种心情碎影还表现在对河流时常改道,海岸时常变迁,平原时常起伏,火山时常爆发的一种感叹。

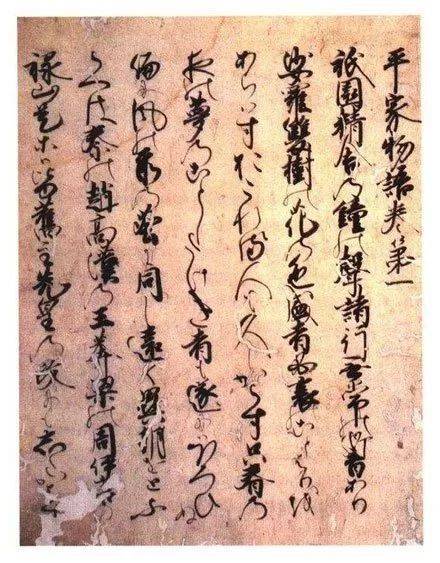

手中最喜爱的陶器品,也有打破的一天。甚至那终年白雪的富士山,每年去看也有不同。日本人心中最神圣的伊势神宫,每20年必须重建一次。所有这一切都重复着这么一个悲情主题:祗园精舍之钟声,即是诸行无常的声响。

祇园精舍钟声响, 诉说世事本无常

沙罗双树花失色, 盛者必衰若沧桑

骄奢主人不长久, 好似春夜梦一场

强梁霸道终殄灭; 恰如风前尘土扬

——《平家物语》开场

日本电影《楢山节考》的故事并不遥远。上世纪的80年代的事情。百年前的信州(今长野),一个荒壁贫瘠的小村落,遇上了饥荒。儿子将自己69岁的母亲,背上山遗弃。儿子是个孝子,当然舍不得送母亲上山等死。于是还算健壮的母亲看在眼里,便敲掉自己的门牙,让自己显老,并告诉儿子自己已是无用之人。再是孝子,面对如此执着的母亲,也是无奈,最后还是背着老母亲上了楢山。漫天的大雪,舞动着的是生的悲情。老母亲在雪中静待,期望死神快点到来。

这件事从表面看,好像日本的老人如同西洋意义上的“old”,意味着无人祝福,是远离人间热情的一团死灰。但暗地里涌动着的则是一股悲情之泉:对生的眷恋,必以结束另一个生命为前提。

1958年日本电影《楢山节考》剧照,这部电影在1983年还翻拍过一次

《平家物语》最后的灌顶卷,写后白河法皇去京都寂光院,看望遁入空门的安德天皇的母亲建礼门院德子。此刻,夕阳已经西下,传来寂光院沉沉的钟声。虽然难分难舍,但也只能忍泪起驾回宫。德子女尼顿然泪如泉涌,目送法皇远去。此时忽闻杜鹃哀啼,于是作歌道:杜鹃声里应含泪/爱别离苦泪不禁。读来令人拭泪悲凉。

大岛渚的《感官世界》,阿部定扼死情人吉藏并切下他的生殖器,表明再痴狂的情色,最后必以悲情终极,最后必以悲情之美关照快乐之死。

《感官世界》

这在渡边淳一的《失乐园》里也如同一辙。久木和凛子口对口喝红酒,鞭挞,扼颈等SM场面的描写,最后在漫天飞舞的雪花中双双自杀。或许唯有死才能增添凄美感。

《失乐园》

这就如同日本人面对地动山摇,总有劫后余生的喜悦:风停了,但风铃还在摇曳。照日本人的说法,这就是知物哀了。而知物哀者,乃风雅之人也。

三

确实,日本人是悲情至上主义者。

生活中无不带一个哀字。哀伤,哀叹,哀怨,哀痛,哀感,哀怜。迷恋自然美的同时,不忘临终之眼;欢愉男女肉体之际,不忘死之壮美。日本国歌的悲情伤感人所共知。枯山水的一砂一世界,是对空相与无相的一个最大释然,因而也最具悲情。浮世,是对稍纵即逝的欢乐如何以最大公约地加以攫取的一个思考。因此,浮世绘的主调不在色情而是悲情。日本AV,其实也是对人的欢愉不可欲所欲为,但原始情欲又在砰然涌动的一个性压抑的悲情。

当然还有演歌。何谓演歌?演歌就是日本人悲情天性的显现。“被洋槐花雨淋漓,我要死在静默里”。这是《洋槐花雨停止时》里的歌词。日本人可以对神道教有兴趣可以对佛教有兴趣可以对新兴宗教有兴趣,但就是对基督教缺乏太大的兴趣,信仰基督教的人数也始终不到200万人,远远低于东亚的韩国。这是为什么?一个原因就是基督教乐观其事的天性,十字架高耸的热烈情绪,都与日本人悲情天性格格不入。

1975年去世的反骨诗人金子光晴写有《绝望精神史》。他说12岁的时候,就想离家出走。他和同伴三人,一路走到横滨。原本是打算直接搭船到美国。那是一个不论是谁,都想要离开狭小日本的时代。他在书中写道:我深刻地记着,内心深处对于生为日本人的懊悔,那对于圆鼻,偏黄色的皮肤,找不到任何方法可挽救的自我厌恶。

2009年大江健三郎出版《水死》小说。借助“水死”揭示日本人的精神史就是悲情史。他呼吁人们走出悲情,奋起斩杀存留于日本人精神底层的绝对天皇制这个庞大无比,无处不在的王,迎接给日本带来和平与安详的民主主义这个新王。“绝望之为虚妄,正与希望相同”。大江喜欢引用鲁迅的话。

令我们费解的是,广岛长崎的两颗原子弹,在日本衍射出的最重情绪 ,并非让日本人生出切肤之痛的忏悔,而是生出了世上绝无仅有的悲情。日本“原爆文学”的发达,诉诸的就是这个独一无二的悲情。如原民喜的《夏之花》,井伏鳟二的《黑雨》,大田洋子的《尸街》,林京子的《祭场》,峠三吉的《原爆诗集》等。而大江健三郎那薄薄的小册子《广岛札记》更是将日本人“集体自决”这个上世纪最大悲情,链接成对生的再思考。

日本人这种悲情至上的天性,就连中国文人林语堂在那个年代就有所觉察。他在《中国人》一书中,就1935年的日本人和中国人作了如下比较:

日本人每天忙忙碌碌,总是在电车火车里,读者一份报纸,一副固执的神情,坚定的下巴,眉梢上挂着民族灾难即将到来的阴云。坚信在下次决战中,日本要么摧毁世界,要么被世界摧毁,并在为这一天作着准备。而中国人则穿着长袍马褂,宁静安享,心满意足,逍遥自在,无忧无虑,似乎没有什么东西可以把他从梦中唤醒。

四

显然,与我们喜欢报喜不报忧不同,日本人喜欢报忧不报喜。看似是一字颠倒,其实是心向的颠倒,更是知性的颠倒。这种颠倒的背后,就是这种“晨曦中弥漫着山樱花芬芳”的悲情,催生着忧患意识的一个结果。

村上龙说过,这个国家什么都有。要什么东西就有什么东西,唯独没有希望。这里溢于言表的是作家个人的悲情,延伸至对这个国家的悲情。看来唯没有希望,才是最大的希望;唯没有路,走出来就是路。村上龙是真话反说。

日本半官方电视台NHK近年连续播放和出版《无缘社会》《少女贫困》《老后破产》。《无缘社会》说有一种痛苦叫“无关”,有一种死亡叫“孤独”。《少女贫困》说妈妈,我们是不是会穷一辈子?《老后破产》说长寿这个幸福社会的象征,将成为压垮老后生活的最后一根稻草。毫无疑问,这是唱衰的极致,也是悲情的极致。

日本NHK电视台“唱衰日本”系列节目集结成书,上图为中文版封面

一个有绝对收视率和有信用度的电视台,将国家所有努力“抹黑”成“无缘”“贫困”和“破产”,但并没有因此引起愤怒与反击,反而强化了“唯有再努力才是出路”的心态。这就是悲情效应。这就像2016年有一位母亲在网上发文开骂:上不了托儿所的日本去死吧。安倍政权深感事态严重,誓言要打造谁都能入托的社会。

去年《日本经济新闻》采访了2016年诺贝尔奖得主,东京工业大学名誉教授大隅良典。大隅教授的一个核心观点就是主唱悲情。他语出惊人,说日本人今后可能不会再有诺奖获得者了。他为此抨击现政权的安倍政府过度压缩科研经费,造成的一个结果就是日本的大学全部走进了效率(实用)优先的死胡同。

2016年诺奖得主大隅良典抨击日本科研制度

针对大隅的悲情与唱衰,我们获知的资讯是日本在短短18年里量产诺奖得主18名。以后的若干年,日本必定还有不同领域的获奖者出现。

可以想见的是,大隅良典的唱衰论,如果放在我们这里,或许会被自动过滤,但在日本则具有警钟的意味——对日本人基础科学实力敲响的警钟,对上层短视行为敲响的警钟。

五

原东京都知事石原慎太郎,在3.11大地震后大骂日本人遭遇了“天谴”。其实这种“天谴论”说白了就是石原对过于悲情的日本人,从心底里冒出的一种厌恶与挥之不去的憎恨。为此他早在上世纪80年代末就写下《日本可以说不》,向美国亮剑的同时,也向日本人悲情天性亮剑。

但问题在于,石原向往的那种“太阳的季节”,则是在断送日本人的天性。因为一个动辄说“不”的民族,不可能有“明于忧患与故”的宗教情怀。而一个没有忧患意识的民族,则难以成就真正的强国。

因为很显然,日本人这种悲情至上的天性,催生的是一种不努力就不行的动力。2008年播放的日剧《OL日本》(OLにっぽん)中,一个拥有10年工作经验的日本OL打字速度,竟然比不上一个才训练了3个月的中国实习生。为此日本人惊呼“再不努力,可就要被中国人淘汰了。”

当傅高义在1978年出版《日本第一》,日本人并没有为此生出得意而是生出警觉:为什么不讲我们的缺点?是想麻痹我们的斗志?可能是个阴谋吧?

竹内好是日本战后重要的思想家。但就是这位思想家在他的《近代的超克》一书里,竟然还在设问日本是否是一个独立国的问题。他说明治以来,日本国家形成的主流精神,只重视独立的外在形式,不去反省它的实质内涵,结果失败了。而学者内田树前几年出版《日本边境论》,说日本人性格就是边境人性格。边境人性格一个主要特征就是自认自己从起跑线上就开始落后于他人,并对这种落后耿耿于怀,有一种口服心不服的日常自觉。当面服从,背后不服,内田树说这是日本人擅长的本领之一,也是独一无二的生存战略。

2013年11月、日本文化勋章得主在皇居宫殿东庭合影,前左一为2018诺奖得主本庶佑,前右一为知名演员高仓健

六

一般而言,悲情主义总是在绝望与奢望之间建筑二元世界。因此悲情主义者也最终会成为一个杰出的殉情者。从这个意义上说,悲情并不是荒诞并不是蹉跎并不是待毙,而是完结悲剧的一种力量。如果说,喜剧是人的预期的一轮月,那么悲剧是人的预期的一鞠水。月,总是那轮月,但掌中之水则是流水不再的一鞠水。因此,悲情会毫无悬念地走向忍耐,忍耐会走向持久,而持久则是创生万物的一个清爽晨浴。这样逻辑的看,悲情才是创新的原动力。

日本早就流传这样的说法:鸟儿不叫,织田信长以武力强迫它叫,丰臣秀吉想办法逗它叫,德川家康坐在一旁耐心等它叫。这个传说,当然是美化德川政权260年的和平治国。但将日本人的悲情至上化为一种忍术——忍人所不能忍,则有半轮明月,三两渔火的效应。而福泽谕吉说得更白:这个忍术实际上来自中国。只是中国人的忍是逆来顺受之忍,日本人的忍是以顽强毅力成人之所不能成之忍。

杜鹃不鸣,怎么办

这样来看,中国人逆来顺受的忍,生出的是乐感文化。这种乐感文化以实用理性为本,灵活变通是其特性。用现在的话说就是“中国式聪明”。这种权变文化,在让中国人庆生乐生,追求幸福的圆融圆满之时,负面影响也巨大。

著名汉学家费正清在谈《海国图志》的时候,说日本人将其如获至宝,连续印刷了15版,中国人却视如洪水猛兽,只悄悄印刷了1000册。当时清朝的知识阶层连翻一下的意愿都没有。有人甚至主张干脆烧毁《海国图志》。

1895年伦敦《泰晤士报》援引一位英国公爵的话说,日本在过去四年所进行的行政改革,等于英国的800年,罗马的600年。“逢蒙学射于羿,又终杀羿”。很显然,这种学生反叛老师的“文化乱伦”,则是自诩文明大国被蹂躏的伏线。

可惜我们过去很少关注这之间的连接点,更不去研究日本人为什么不取中国的乐感文化而独自框架自己的悲情文化。

日本有句谚语说,即便是冰冷的石头,人在上面坐三年,也会使它发热。说的是一个“忍”字。德川家康活了75岁,忍了60年。他3岁离母,6岁当人质,8岁成孤儿,37岁在织田信长的淫威下,命令自己的妻子和爱子自杀。家康的一生就是忍的代名词。但他最终统一了天下。攻下大阪城后,他为了斩草除根,连8岁的小孩都不放过。

虽然从忍耐走向了残忍,但忍耐在日本更多地是走向了持久。NHK红白歌会去年已经是第68回。每年一度的隅田川花火大会是从1733年开始的。岩波新书是从1938年11月开始出第一本书,至今从未间断过。漫画连载《乌龙派出所》从1976年9月开始连载,40年间从未断更,共计连载1960话。电影《男人真辛苦》从1969年开始拍摄,每两年拍一部,到1995年为48集。要不是扮演者渥美清在1996年去世,电影恐怕还得拍下去,日本人还得看下去。京都的一文字屋和助,店铺年龄为1117年。日本千年以上的企业有7家,全球最多。

《乌龙派出所》

可见,日本人喜欢对某件事物久追不舍,永不放弃的执念,恰恰是一个民族赖以生存的根。日本量产诺奖,是否也与这个“根”有关呢?

七

中国道教里有无为之术。日本天皇家在取中国道教的时候,把道教里的无为之术完全摒弃,并以神道教取而代之。所以他们的道教并不是中国的黄老之道。日本人借鉴中国人的辩证智慧,用“知强守弱”的生存智慧赢得了安全,开始打造适合自己的世界性生存体系,并继续支配世界经济的王道。

日本人明白,从转换视角来看,在唱衰中强大自己,在忧患中成熟自己是一种更高的生存智慧。一个在明处,一个在暗处,日本人更喜欢在暗处,日本人更喜欢隐忍。他们深谙度心之术。

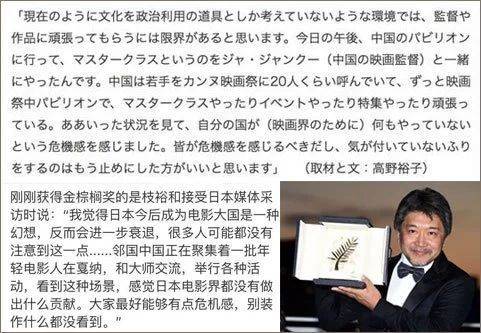

日前,日本导演是枝裕和凭借电影《小偷家族》一举摘得金棕榈最佳影片奖。照理说这是日本电影实力的象征,更是日本文化有深度的表征,应该借机弘扬一把才是正常思路。但是在接受采访时,是枝导演则还是唱衰自己悲情自我。当被问及日本是否有可能成为电影大国时,他直言这是个“幻想”。看到中国新生代电影人所做的努力,他更称自己心里泛起了“丝丝危机感”。

中国新生代电影人令是枝裕和导演产生危机?这是个怎样的迷人物语?

今年9月,年年陪跑诺奖的村上春树,技巧性地辞退了替代诺贝尔文学奖奖项的候选人资格。显然,他是在等待。尽管秋叶已凋落,清冷无俦的月光,照在疏稀的山林上空。但这就是“绝望之为虚妄,正与希望相同。”

今年的国庆节,日本又成了中国观光客的首选。每年有感地震1000多次,每年台风都要撕裂这个列岛半壁江山的日本,哪来这么大的魅力?

于是,我们坚信这么一种说法:一个50年要量产30名诺奖的国家,一定也是综合国力令人叫萌的国家。

至此,我们似乎才多少有所明白什么叫落叶满空山?