扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:大家(ID:ipress),作者:维舟

在零下10度的隆冬,你大概极少有机会看到一群孩子赤膊跑过——但这样的事,前不久就在北京发生过。一家名为“本色男儿”的俱乐部,组织了这样一次旨在“将男孩锻炼成男子汉”的活动。

零下10度的赤膊跑活动(图片来自网络)

此事迅速引发争议,赞同者认为现在的男孩确实娇生惯养、缺乏锻炼,需要“摔摔打打”才能成长;而反对者则觉得这做得过火了,无视孩子的健康不说,非要刻意强调男性气概,和现在的女德班一样带有性别歧视意味,对于两性平权只能起到适得其反的效果。不过,这件事耐人寻味之处还远不仅此,它暗示了当代中国人的某些根本焦虑,也折射出一种特殊的中国教育理念。

“男孩危机”的焦虑

这件事首先值得注意的是:一家单纯以“塑造男性气概”为卖点招收青少年学员的俱乐部,竟然有市场。不仅如此,它还是家长口中“孩子最想去的课外班”(虽然孩子想去的原因或许只是可以摆脱课业,名正言顺地玩橄榄球、攀岩、速降和探洞),不论如何,这至少表明它的存在是有社会需求支撑的。数据也可表明这一点:在一项“你认为‘男孩危机’存在吗”的网络调查中,有75%的网民选择“存在”。

“男孩危机”,是这家“本色男儿”俱乐部的创始人唐海岩所声称的创业初衷,也是他在面临质疑时最常搬出来的理论。所谓“男孩危机”,即指男孩在各方面都出现落后于女生的现象,中科院在对四省近2万名小学生和家长的问卷调查中显示,近2/3的男生成绩不如女生。

唐海岩在2011年着手做男孩教育时,目标就是“拯救男孩”,他着重强调“我们绝不培养娘娘腔”,认为只有让男孩子“重振雄风”,做一个有责任有担当的强者,才能解决这个危机。

孙云晓在《拯救男孩》中认为男孩成长与教育有很大危机。“本色男儿”创始人声称曾受此书影响。

这个逻辑其实似是而非,理由很简单:强化男子气概与缩小其落后于女生的差距是两回事,有时甚至适得其反。英国人类学家保罗·威利斯在其名著《学做工》中发现,很多工人阶级子弟坚信“体力的行事方式就是一种男子汉的方式,而智力的方式则是女性化的”,无论“书呆子”们成绩多好,都被视为驯顺的、被动的,而对诗歌和戏剧感兴趣则绝对是娘娘腔,逃课、抵抗学校课程才是具有反抗意识、更酷的男性气概做法。其结果是,他们对这种男性文化的认同,使得他们更加无法获得高新的脑力工作机会,倒是为他们铺平了通往体力劳动的道路。

英国人类学家保罗·威利斯的著作《学做工》

当然,那些把孩子送去锻造其男性气概的中国家长,想必绝对不想要这样一个结果。从理念、伦理和课程设置来看,这种中国式的男子汉教育其实就是军事化管理模式的复制,着意培养的是一种坚毅、有责任心且高度服从的特质,与英国工人阶级家庭中那种将“反抗”视为男性气概根本的理念截然相反。

“本色男儿”俱乐部在其文化熏陶课上强调:“有三种东西需要捍卫:祖国、荣誉、梦想;有三种精神需要提倡:自立、自信、自强;有三种习惯需要培养:勤劳、主动、好学。”唐海岩概括“什么是男子汉”时,用了十八个字:“有血性、敢担当、明是非、辩善恶、懂礼仪、知荣辱。”这些无疑相当具有中国特色,带有强烈的儒家伦理色彩。

这意味着,对“何谓男性气概”的认定,其实是有着极大分歧的。苏轼在《留侯论》中,就强调不能忍辱、挺身而斗不过是血气之勇,真正的大勇是“卒然临之而不惊,无故加之而不怒”——但这种镇定却很可能被视为怯懦。美国文化中的“男性气概”常偏重于团队精神、正直和领导力,在电影《闻香识女人》中,弗兰克上校可谓男性气概爆棚,照顾他的大学生查理则温厚体贴,但弗兰克最后在演讲中却赞许他具备真正的领导气质:因为他能非常坚定地拒绝出卖朋友。

电影《闻香识女人》中的弗兰克上校和查理

“娘娘腔”并不是一种精确的定义,美国电影里阳刚的军人都常被教官们骂成“娘儿们”,这甚至和个人品质无关,而仅是一种方便的污名:在16世纪的英国,cockney(伦敦腔、伦敦人)一词普遍带有嘲讽语气,因为人们觉得对比起粗犷的乡民,首都的城里人都显得“女里女气”。

很有意思的一点是:唐海岩在解释自己的理念时,常常搬出国外的事例来论证自己的观点。他曾是一个橄榄球校队的教练,2006年受邀到美国橄榄球大联盟参观学习时,深受震撼,看到当地孩子在激烈冲撞中成长,他由此想到:中国那些被溺爱的男孩子,将来如何与外界竞争?在他看来,这种培养气概的教育在国外很多,反倒是中国很缺乏。可以想见,当一种教育模式宣称是学习西方时,这可能更容易说服家长。

橄榄球运动

确实,美国文化相当推崇男性气概。在总统大选中,候选人通常总要展现出自身的男性气概来:要勇于面对、直接、决不退缩、有力量,而表现出任何犹豫、迂回、婉转、有商量余地的态度都是会失分的。在美国所突出的还不仅是一种咄咄逼人的进攻性,更重要的是强调个人要有控制周围环境的独立自信,与此同时与队友紧密合作。简言之,这是一种以个人主义文化为基底的熏陶,渗透在整个社会文化中,似乎也没有人专门把孩子送去“培养男性气概”。

相比起来,中国社会则相当不同。“本色男儿”能开起来,证明它确有市场,因为这迎合了很多国人的深层焦虑——这种焦虑仅是以“男性气概”为卖点,但根本上其实是担心孩子的竞争力。

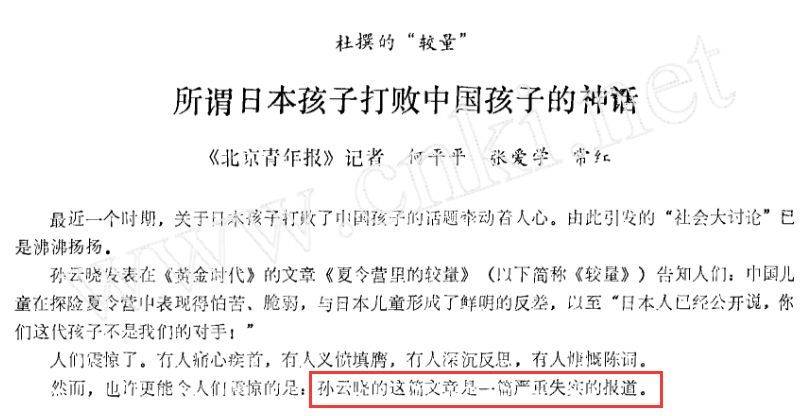

在1980年独生子女政策确立之后,对“下一代小皇帝”缺乏受挫能力的焦虑每隔一段时间就要爆发一次,有时还演化为全民争论。1993年,记者孙云晓发表《夏令营中的较量》一文,直指中国孩子娇生惯养,怕苦、脆弱,已经不是日本孩子的对手。尽管此文诸多细节后来被发现严重失实,但作为一则神话一直流传至今。

孙云晓发表的《夏令营中的较量》(部分截图)

孙云晓发表的《夏令营中的较量》(部分截图)

《北京青年报·青年周末》曾整版刊文《杜撰的“较量”》,对孙云晓文章的每一个所谓事实进行了披露。

简言之,这种“男儿当自强”的诉求,在中国常常与国族危机或“素质”联系在一起,进而发酵为全民焦虑。在这个意义上,“本色男儿”的大幅标语“为中国培养男子汉”不是偶然的。早在2004年,姜戎著《狼图腾》一书爆红,这种“狼性文化”的提倡本身就与近代以来社会达尔文主义的盛行、担心在竞争中失败的社会心理暗通款曲。2006年,电视剧《士兵突击》创造了横扫全国的收视率记录,剧中傻气、执着、木讷、懦弱的许三多,作为一块废柴在被扔进军营这个熔炉之后,经过锻造竟然脱胎换骨成了一个顽强坚毅的大英雄。这恐怕让很多中国家长看到了希望。

《狼图腾》

随着时代的多元化,对男性气质的认识越发混乱,男性品味和风格(诸如“小鲜肉”和“油腻中年男”)已成为时尚工业和全民话题,此时又伴随着男性可能在竞争中落败的危机感,对很多家长来说,重塑男性气概就成了一根救命稻草。

原本关于男生在教育中落后的理性思考转化为一个伦理道德问题(“有责任心的男子汉”)和审美问题(“绝不能娘娘腔”)。这最终能否真的解决问题是另外一回事,但关键在于它打消了人们在这个问题上的焦虑犹疑和不安全感,把一个简单的解决方案塞到你手里。

在这里,值得深思的是:我们听不到那些男孩子们自己的声音,都是父母和老师在教导他们,似乎他们身为男性就应当按师长的要求成为男子汉,更何况这种对男性气概的理解还相当狭隘。这本身也是一种特殊的养成机制:在我们的文化中,代际之间的提携理解是很少有的。

不少电影中都有“一个男人教另一个男人成为男人”的主题,例如《英雄本色》小马哥训斥宋子杰“做兄弟的”道理;《新世界》里丁青对李子成示范了一种带有痞气的义气,在后者身上延续了自己;北野武的《大佬》末尾也是黑人小弟理解了大佬的用心。但在美国电影《闻香识女人》和《老爷车》里,则都差不多是年长男性对一个男孩的示范,重在男性气概的养成和社会化——特别是教他怎么在社交中表现自我。不知是否凑巧,东亚的这些片里突出的都是男性同侪之间的“义”,美国的片子却带有更明显的“成长”意味,更注重引导年轻人的自我。

《英雄本色》剧照

这或许意味着:在东亚社会,传统上男性气概的养成是在“兄弟”之间,代际之间却缺少像美国这样的示范、引导,而只有以“孝”为原则的顺从。因此,这表面上是这一代孩子娇生惯养的问题,但内在也是中国社会父亲角色、亲子互动乃至教育制度的问题。

教育培养的是“社会单元”吗?

近些年来女德班的兴起与对男生“娘娘腔”的打压,归根结底都意味着家长的一种内心期望:男的就该有男的样子,而女的就得有女的样子。这不是社会标准单一的问题,家长焦虑也是表象,深层的心理或许在于:人们看到的不是一个个孩子这样各具性格差异的个体,而是一种类型,然后照着这种理想型去形塑孩子,那通常其实就是家长自己想成为的形象。

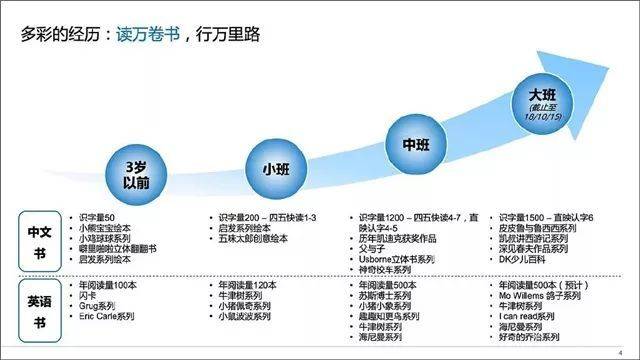

只是对有些家长来说,那个理想型犹如一个超级白领(一位上海妈妈给5岁孩子制作的简历刷新了人们的想象力,有人揶揄说“我好像这辈子都比不过这个孩子了”),而对另一些家长来说,则需要让那些被视为“娘炮”的男孩去接受严酷的军训。这意味着,这种教育思路是在培养作为“社会单元”的人,而不是先照着人的本性引导、自由生长,实现自我,再让他们组成社会。

5岁孩子简历的一部分

这种教育的方式,本质上是把孩子塞入家长设想好了的“模子”里去,如果契合就是成功,但碰到有个性的孩子,往往悲剧由此发生。从某种程度上说,这种“训练”让人觉得可怕的地方在于,它在逻辑上和那些网瘾电击学校是一样的:杨永信只不过是把那些特别刺头的孩子接手过来,用暴力的方式强迫他们接受社会化的模子形塑。在这里,关键点都在于家长越俎代庖、人我不分,没想过那是孩子自己的人生,却只想着要他们按自己所设定的路听话地走下去——最常见的表述就是:“我希望我的孩子成为……”

西方的教育多突出“个人”的最终优位,但中国的家长制受儒家影响,则强调“角色”的最终优位。在英语中,“educate”(教育)一词的拉丁语词源educere表示“引导、带动”,强调顺应孩子自身特质加以提携;而汉语的“教”在甲骨文中的本义是指“用体罚手段训导孩子作算术”,重“上所施下所效也”(《说文解字》)。

“教”字的字形演变

中国社会代际矛盾的一个症结正在于此:一个人通常自发的本能是成为他/她自己,但父母却期望你成为一个“社会人”——身兼社会所认可的品德、成功与人生履历,至于你的“自我”如何,他们往往是不大关心的,除非阻碍了后一目标的实现,而你也只有在成为社会人的前提之下,才有自由成为你自己。这两者之间的矛盾越剧烈,代际冲突越大,个人也越痛苦。

因为中国长久以来的教育模式,是一种“批量化生产”的集体主义模式:设置一套残酷的流程,从成千上万人中筛选出少数精英,跟不上的那些就扔掉,不用在意,因为只要整体上不错就行了;只有到了这些年,才开始有人逐渐注意每一个个体的自我、尊严和潜力,当目光从整体落到了个体身上时,才容许让你成为自己。“成为你自己”以前不仅是不鼓励,甚至是反对的。因为那时强调的是为大局牺牲自我、乃至根本“无我”,就像一个大家庭里,每个人都不考虑自己,而只为这个集体本身。在实践中,这往往意味着一种家长制的视角:一个人只想成为他自己是“自私”的,他要活得好,就应当顺应社会的规则,成为一个“有用的人”。

曾听一位父亲说:“你们知识分子对孩子教育有耐心。像我这一辈子,当兵、出国打工、做生意,忙里忙外,真的不知道怎么管他们,看他们整天看手机,就想把他们手机没收了最好;但他们也倔强,现在诱惑又多,要让他们像我们小时候那么乖乖读书也不大可能,我真不知道怎么办才好。”也正是由于现在很多家长忙,自己面临多元化的社会价值,本身就难以理解孩子,于是把孩子的“网瘾”理解为一种缺陷,一个“市场需求”就此产生:最好能有一个简便的办法能让子女立刻变成好孩子——以前是“光宗耀祖”,现在则希望他们十项全能。家长想让孩子按自己期望的样子去长,但又不懂/懒得自己教育,就送到这些地方去,过程怎么样不重要,只要最后孩子能形塑成他所希望的那个模样就行了。这可能也是杨永信之所以能打动这些家长的关键所在:“给我一点时间,还你一个戒掉坏习惯的乖孩子”,至于什么办法,家长可能并不在意;他们也没意识到,有时自己其实是把孩子送给了别人当小白鼠。

在这背后,是一个闲不住的家长:他无法放任孩子去自主生长,而是选择高强度的干预。当孩子个体的自我表现得和家长预期不同时,轻则被掩盖在光鲜的简历之下,重则被电击强制压服。孩子自身真实的想法是什么,并不重要,重要的是他们要按父母预定的样子成长。可想而知,在这样强调“乖”、“听话”(以及“有责任心”)的家长制下,男孩子也许过得比女孩子更艰难。

所谓“男子汉教育”,并不像西方那样鼓励反抗精神为基底的男性气概,实际上仍是在军事化教育下塑造满足父母期望的孝子。也许在家长看来这是“驯化”,但他们所使用的暴力有时是一种摧毁性的精神阉割。可悲的是,家长也是受害者,恐怕没有家长真希望自己孩子被电击成驯服但神志不清的样子,这也不是愚昧,但他们不知道自己的权力越界了,不知道孩子是有自主权的个体。

实际上,在中国传统的教育观念里,为了确保孩子能成才,暴力一直是选项之一。“筷头上出孽子,棒头上出孝子”是广为人知的俗语,这强调的是父母毫不迟疑地运用权力来确保子女走上“正途”。甚至有些人都二十多岁,还因为“不听话”而被父母送进精神病院。那些性格不易驯顺的男孩子自然挨揍得更多,我听到的故事里,最骇人的是听一个广东同学说的:他同村一个少年,因为顽皮贪玩,被父亲捆绑手脚、嘴里塞上布条后浸猪笼,其母把他捞上来时已经奄奄一息,稍迟就将淹死。他父亲说,这样的孽子,不要了。经此一事,他顺服了,后来考上中山大学,此事遂在乡里传为美谈。这就是此种教育方式的土壤:很多中国家长深信,可以采用极端手段驯服孩子,此后他就会变好,至于孩子是否受了精神创伤,那除了他自己是无人关心的。

在传统的学徒时代,父母在把孩子交给师父时都会立下字据:“死走逃亡,各安天命,顽劣不服,打死勿论。”现在当然很少还有家长会这样轻视自己的孩子,即便是送去接受电击,毕竟也不是说把孩子的命都交给他了,然而这并不意味着就多重视孩子的意志和权利了。不久前,学者杨早在一篇专栏文章中抱怨说,以前的师生契约是“打死勿论”,而现在老师都无法管束学生,变成了“碰都不能碰”,在他看来必要的压制是正常的:“你家孩子进了学校,只要不是校园霸凌、人身伤害这样逾矩的打击,受点委屈是必然的,你在哪个大公司、大企业、大机关能有绝对的公正呢?”在这种观点的背后,对个人权利仍是漫不经心,因而他所主张的老师自主管理权,说到底仍是基于老师本位的视角,还是没有充分重视孩子的自我意志。

惩罚学生

这是我们的教育中一个始终存在的严重问题:太过注重服从,注重让孩子按定好的模式按部就班地长大。这使得中国人的成长变成一个不断被社会化、被规训的痛苦过程,因为这渗透在教育的各个环节之中,几乎无法逃避。国内的军训培养的不是体能,而是服从和听话,这和西方的孩子通过体育运动“野蛮其体格”并学习团队合作,完全是两回事。虽然印刷术和网络早已解放了人的记忆,很多信息一搜就有了,但中国的教育仍普遍重视背诵和默写,将之作为一种反复的操练。至于书法,在小学教育中,字写得“正”不仅是审美问题,还是一个道德问题。在一些公立小学中,作文完全是一套规训:先写大纲,再写作,写完还要抄写,如果老师觉得不过关,那就再抄写一遍。这样的作文其实并不旨在写出好文章、让人涵泳其中体会审美,而是训练人完全按照程式来。

过分注重模式化培养的结果,不仅有意无意中相对忽视了每个孩子的个性与特长的发挥,而且对孩子来说造成了一个深远心理后果:他们的所作所为不是为了自己,而是为了迎合父母的欢心,以至于很多人直到数十年后才开始内心自我觉醒(也有的或许一直都没能找到真正的自我)。教育理念反映的是一个人、一个社会整体的价值观,国内现在很多伦理上的问题,或许都可归结为那种把他者工具化的倾向:“为了达到某个目的,无须太在意他者的权利。”这不是某几个老师或父母的问题,因为事实上整个社会文化都在鼓励这样的倾向,大到人的生命,小到动物的感受(例如为了拍出好照片而不惜捆绑鸟雀作假),都可以轻描淡写。对他们来说,只要达到目的即可,成功者是免于被追究的。

且不论这些宏大的关怀,甚至孩子个人的意志——毕竟,很多中国家长相比起“自由而无用的灵魂”,大概更希望自己的孩子“不自由但有用”;但有一点是家长们也会切身关心的:按照现在这样模式化的教育理念培训出来的孩子,在未来社会恐怕是没有竞争力的。

再有远见的家长,所看到的“理想模型”其实都是当下的产物,但这前提是社会并不发生变化,然而,从长远来看,未来的社会必定是更注重个体特点的,这意味着家长更多应该做的是去引导、促进孩子自我内在驱动的成长,教育的目的并不是让人成为“某个要人”(somebody),而是成为你自己。

本文来自微信公众号:大家(ID:ipress),作者:维舟,原标题:《教育的目的是成为你自己》