扫码打开虎嗅APP

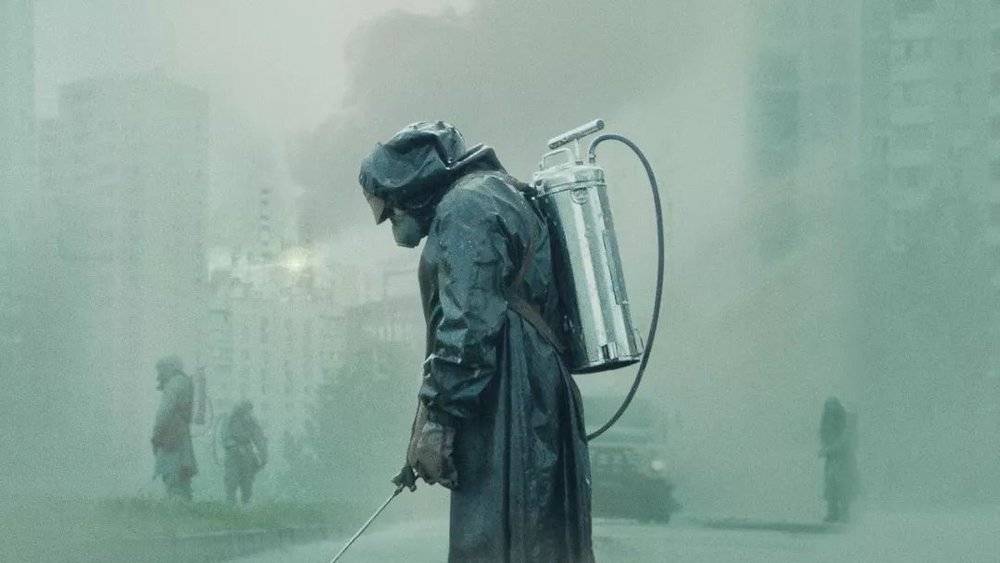

本文来自微信公众号:偶尔治愈(ID:to-cure-sometimes),作者:卢安琪,责编:李珊珊,封面:《切尔诺贝利》

一部热播剧《切尔诺贝利》让全球观众重温了那场灾难。

人们为苏联的错误、谁该为灾难负责而争论,甚至据说因为不满这部英美制作的剧集抹黑苏联,俄罗斯一家电视台正准备自己拍摄切尔诺贝利的电影。

然而,无论是持何种意识形态或叙事立场,核灾难后被裹进那场生存战的人,他们的处境的确不太乐观。

切尔诺贝利的居民,那些以血肉之躯抵御核辐射的消防员、电厂工人、矿工,以及数十万“用铲子对抗原子”的“清理人”,在那场灾难之后究竟遭遇了什么呢?

1986年8月,乌克兰当局发给辐射区居民的一本小册子是这样开头的:

亲爱的同志们!

自从切尔诺贝利事故发生后,已经有了对食物和人口居住区辐射值的详细分析。结果证明,在你们的村庄劳作和生活不会对成人和儿童有任何伤害。主要放射源已经衰变。你们无须限制对当地农产品的消费。

然而,如果人们继续读下去,将会发现与这份乐观自相矛盾的内容。

请遵循以下指示:

不要食用今年采摘的蘑菇和蓝莓。

不要让儿童进入村外的森林。

少吃新鲜蔬菜。不要食用当地的肉和牛奶。

经常冲洗房屋。

将花园的表土挖掉,埋到远离村庄的掩埋场里。

最好别再养奶牛,取而代之养猪。

这实际上是一份“生存手册”,记录在美国历史学家凯特·布朗(Kate Brown)在2019年3月出版的书中。

核灾难后时隔3年,苏联政府直到1989年才解除对媒体报道的封锁,在此之前,居民意识到了危险,却无从知晓自己遭受的辐射剂量。

因为切尔诺贝利,人们的生活面临太多不确定性,未知的辐射、反复无常的政策、衰退的经济……任何手册都难以解释清楚,在后核灾难的时代应当如何生存。

图片来源:切尔诺贝利剧照

受害者遭遇试验疗法

1986年4月26日凌晨,乌克兰切尔诺贝利核电站发生爆炸并燃起大火。事故发生后一小时,莫斯科第六医院辐射医疗科负责人安吉丽娜·古斯科娃(Angelina Guskova)医生接到切尔诺贝利来电,称现场灭火的消防员开始恶心呕吐,皮肤泛红,并请求支援。

尽管电话另一端因信号干扰沙沙作响,声音遥远且绝望,古斯科娃还是迅速判定,这些消防员受到了严重的辐射。

在1986年,世界上没有谁比古斯科娃治疗过更多的辐射症病人,这位医生是苏联卫生部秘密设立的第三部门副部长,这个神秘的部门专门负责处理苏联核武器实验中的意外伤亡。

在切尔诺贝利事故之前,古斯科娃已经救治过上百位辐射症病人了,那些病人都是冷战时期核事故受害者,而这些事故对外秘而不宣。

至26日晚,第一批受伤的148人就被转移到古斯科娃所在的医院。克格勃警察不允许医生们了解病人所受辐射的数值,古斯科娃的团队只能根据临床症状和血液中细胞的受损程度,来估计辐射剂量并提供治疗。两周后,受到超过9戈瑞辐射的消防员纷纷因烧伤和器官受损去世。

他们将是苏联政府唯一承认的核事故直接死亡人员。

事故发生两周后,苏联与美国开展了前所未有的医疗合作,这一“技术外交”在冷战铁幕的背景下备受瞩目。

苏共总书记戈尔巴乔夫邀请美国专家前来支援,期望借此改善苏联在国际媒体中的形象;美国团队的负责人、加州大学洛杉矶分校的白血病研究专家罗伯特·盖尔(Robert Gale)博士,也希望能在这里试验一种新产品:GM-CSF(粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子),这种药剂被用来修复因辐射受损的干细胞。

盖尔计划为遭到严重辐射的消防员做骨髓移植手术并使用这种药物,一旦成功,便可以将GM-CSF推向市场。抵达苏联后,他与第六医院的古斯科娃医生合作,将237位急性辐射症患者作为实验对象,并为其中的13人做了骨髓移植手术。

盖尔的手术严重违反了医学伦理,此前他只在猴子身上测试过,美国食品与药品管理局并未批准相关人体实验。

几个月后,13个接受骨髓移植的病人仅有两人在世。苏联医生谴责盖尔的治疗方案,十年后的一份联合国文件也宣称,手术弊大于利,只能使少数暴露于特定辐射剂量的患者受益。盖尔则反驳,手术前病人本身已希望渺茫,很多人最终死于烧伤,而非骨髓移植并发症。

无论如何,当时依靠这种手术以及铺天盖地的媒体报道,当局营造出事态已被控制的幻觉。盖尔甚至主持了一场媒体发布会,强调第六医院取得的成果,并将焦点聚集在这些消防员身上,转移了媒体对事故后续处理的关注。

辐射病,还是辐射恐惧症?

根据一份解密的苏联政府文件,截至1986年5月12日,有10198人在切尔诺贝利事故后住院治疗,345人出现了辐射病变的症状。但当局仍对外宣称并无大碍,并参考广岛原子弹幸存者的研究,把人体能承受的安全辐射剂量提高了5倍。

然而,原子弹爆炸后的急性高剂量辐射,与核泄漏后的长期低剂量辐射,对人体健康的影响有何差别,这一问题在学术界一直存在争议。

在新标准下,“人们纷纷奇迹般痊愈”,医生也让“脱离危险”的病人出院回家,他们并不知道,很多人将终生被辐射后遗症折磨,而这些折磨往往被官方认定与辐射无关。

乌克兰前卫生部长安纳托利·罗曼年科(Anatolii Romanenko)挪用了广岛原子弹爆炸后出现的“原子恐惧”(atomic neurosis)一词,将其冠之以“辐射恐惧症”(radiophobia)——有关核辐射的谣言与误解,使受灾地区居民被宿命论所麻痹,人们把一切病痛都归结为辐射。

在《切尔诺贝利的悲鸣》书中,白俄罗斯作家阿列克谢耶维奇记录了一位母亲:她花了四年时间,从医生那里拿到文件,证实先天残疾的女儿与自己所受低剂量辐射的关联。然而,政府官员骂她:“你想要切尔诺贝利特权!你想要得到切尔诺贝利受害者基金!”

医生称:“我们得到的指令,是把这种情况称为一般疾病,二三十年后,等搜集到和切尔诺贝利相关的数据,我们就可以把这些疾病和游离辐射关联起来,但是现在科学方面的了解还不够。”所有人都对她说:“你身体不舒服,是因为你感到害怕;你因为恐惧而身体不适,这叫辐射恐惧症。”

第六医院的那位古斯科娃医生也是这种说法的拥护者。她坚称,只有事故发生当晚的消防队员受到了严重的辐射,其后被送进污染区的六十万“清理人”——即清理辐射区污染源的平民与军人,则完全不同,“新病人根本不想痊愈”。

尽管很多人出现了急性辐射病的临床症状,古斯科娃仍将其归结为“恐惧的躯体化”,认为过度紧张导致病人的神经系统受损,进而造成一系列生理和心理症状。她继承了苏联自巴甫洛夫以来的科学传统,在中枢神经系统中寻找健康问题的症结。

与辐射恐惧相关的,还有另一种诊断,被称作“植物性血管肌张力障碍”(缩写为VvD)。这是种典型且常见的苏联疾病,覆盖的症状五花八门:心悸、胸痛、高血压、慢性疲劳、睡眠困难、焦虑、腹泻或便秘、恶心呕吐、消化不良、出汗、头痛、头晕、困难呼吸、虚弱、无法集中注意力等等。这一综合症最初在二战结束后出现于苏联医学,很快便风行一时。

1986年5月,苏联卫生部下令,要求隔离区的医疗人员将受到高剂量辐射的病人诊断为VvD,而非急性辐射综合症(缩写为ARS)。尽管这两种疾病的临床症状有重合,但病因却完全不同:后者自然是辐射导致的,而前者则被认为是由心理因素或环境造成的神经症。

六个月后,乌克兰卫生部长在文件中汇报,事故后入院的17500人中,没有出现急性损伤的患者,都被诊断为VvD。这样一来,真正确诊ARS的人数大大减少,辐射所造成的伤亡情况也被严重低估了。

美国人类学家阿德里亚娜·佩特拉纳(Adriana Petryna)在《暴露的生命》(Life Exposed)一书中提到了她在乌克兰首都基辅做田野调查时的见闻,人们在事故后竭尽所能自救:把子女送去远方的亲戚家,紧闭门窗,清洗地板,绝望地搜寻碘片,给孩子吃“清洁”的食物,有的人甚至自己动手做了辐射测量仪。

佩特拉纳指出,对这些人的指责,或是将心理问题简单归结为缺乏科学知识。“辐射恐惧”,对核辐射受害者的经历缺乏尊重,“根本不理解在切尔诺贝利曾发生过什么”。

如何证明自己是“受害者”

切尔诺贝利引发的危机加速了苏联解体。1991年后,前苏联国家普遍面临工业体系崩溃与恶性通货膨胀,并演化为旷日持久的经济衰退。这使核事故受害者的生活雪上加霜。

曾经,苏联政府像大家长一样掌控着每一个成员从生到死的全过程,这意味着自由的丧失,也意味着人们不用担心未来。这也许正是当时的几十万清理者,以及更多受到辐射影响的居民从医院回家时的心态。

然而,苏联解体后,一切都不同了。曾经,一份辐射区的工作意味着数倍的收入,而当这些清理人的身体恶化后,他们失去的不仅是健康与工作,还有未来的保障。

独立后的乌克兰继承了大部分切尔诺贝利“遗产”,包括占总人口7%的350万难民以及8.9%的受污染领土,用于事故后续处理的预算一度占到政府预算的5%,社会福利体系很快便无力支撑。为此,乌克兰政府特意向国际组织申请了专项拨款,专门用来支付事故的赔偿。

此时,被诊断为“(切尔诺贝利)受害者”,意味着每月固定的赔偿金、家庭津贴、免费医疗与教育,在过世后家人还能继续领取抚恤金。而“非受害者”则被排除在切尔诺贝利赔偿制度之外,享受社会福利的机会微乎其微。

如何证明自己是“受害者”?当疾病的诊断变得莫衷一是,政府采取了另一个办法:申请者需要证明自己曾经接受了超过安全剂量的辐射。

然而,因为当时缺乏足够的检测仪器和适当的检测方法,数十万的清理人大军和数量更为庞大的当地居民中,能明确知道自己所受辐射数值的并不多。

根据世界卫生组织在2006年发布的报告,1986年~1989年,乌克兰共派出17万清理人,其中有56%清楚自己所受的辐射值,白俄罗斯的91000位清理人中甚至只有9%的人知情。

一位乌克兰的生物物理学家回忆,新规定公布后,他的实验室门外排起长队,居民都想知道自己的辐射值。而在这里排队的大多数人,最终的结果往往是申请被拒。拒绝的理由可以有很多:可能因为缺乏连贯的书面文件,可能是测量方式不严谨,也可能有人贿赂了政府官员而你没有。

人们需要知道一个真实的数字,只有如此,才能将自身的病痛与辐射区工作经历相联系,才能确保自己在政府体系中的地位。历史的复杂与叙事的局限,在个体命运和那个数字面前,就这么轻易消解了。

参考资料:

[01] Beck, U. (1987). The anthropological shock: Chernobyl and the contours of the risk society. Berkeley Journal of Sociology

[02] Bennett, B., Repacholi, M., & Carr, Z. (2006). Health effects of the Chernobyl accident and special health care programmes. Report of the UN Chernobyl Forum Expert Group'Health'

[03] Brown K. (2019). Manual for Survival: A Chernobyl Guide to the Future. W. W. Norton & Company

[04] Petryna, A. (2013). Life exposed: biological citizens after Chernobyl. Princeton University Press

[05] Trostle, J. A. (2005). Epidemiology and culture (Vol. 13). Cambridge University Press

[06] Roark, A. (1988). Chernobyl 'Hero' : Dr. Gale--Medical Maverick. Retrieved June 2, 2019, LosAngeles Times

[07]《切尔诺贝利的悲鸣》[白俄] S. A. 阿列克谢耶维奇著 方祖成 郭成业 译 花城出版社 2015

本文来自微信公众号:偶尔治愈(ID:to-cure-sometimes),作者:卢安琪,责编:李珊珊,封面:《切尔诺贝利》