扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:钛禾产业观察(ID:Taifangwu) 作者:刘爱国,数据支持:钛禾产业研究院,封面:东方IC

1997年~1998年,摩托罗拉公司新任CEO克里斯·高尔文,正陶醉在一枚枚火箭升空的场景中,畅想着改造世界的美妙计划。

这两年间,摩托罗拉投资的美国铱星公司密集发射了数十颗卫星,与一年前发射的试验卫星一起,组成一张共计66颗卫星的低轨“星网”,计划使无线通信网络覆盖全世界的任意角落。

这项人类通信史上前所未有的创新构想,从1987年开始,便在克里斯·高尔文和他的父亲——摩托罗拉时任董事长罗伯特·高尔文的支持下开始筹划。[1]经过11年的漫长技术通关,耗资50亿美元的铱星公司终于在1998年11月1日宣告组网完毕,正式投入商业运营。

然而,仅仅15个月之后,这家吸引全世界眼球的公司便陷入前所未有的危机中——高昂的终端使用成本、笨重的接收设备、无法在室内使用的致命硬伤,使得铱星公司在商业开拓的道路上几乎完全陷入泥泞。

2000年3月18日,背负40多亿美元债务的铱星公司,在纽约联邦法院宣布正式破产。

在铱星公司踏上“星辰大海”漫漫征途的这十年间,地面世界的变化远超人们预期。作为一项浩大的前沿科技工程,卫星通信需要在运载发射、精密制造、通信传输等漫长的技术链条上持续煎熬,而此时的地面通信技术,却在“摩尔定律”的驱使下,快速完成着一轮又一轮的迭代。

这场希望通过“太空技术”完成降维打击的通信革命,最终败给了发展更为稳健的地面通信技术。但是铱星的故事,并没有因此结束。

接手铱星公司的丹·科卢西,重新梳理了铱星公司的业务定位。将服务对象聚焦在更加靠谱的军方客户身上,凭借地面通信不可替代的全球覆盖优势,获得了五角大楼为期5年,每年3600万美金的巨额订单。紧接着,科卢西成功说服五角大楼动用其特别权力,补偿私人公司为维护国家安全利益所蒙受的损失。[2]

2001年的9·11事件,让铱星的价值重新得到展现,卫星电话为整个救援工作提供了关键的通信联系。9·11事件之后,铱星的总通话时长提高了25%,总计通话费用为9·11之前的4倍。

这家命运多舛的“星座”运营商,终于在国家力量的庇护下,找到了自己的用武之地。

这是暨1984年美国《商业太空发射法案》颁布,允许民营企业涉足火箭发射业务以后,人类商业航天历史上的第二轮风口。美妙的故事催生了资本对商业航天的追捧,却又因为无法兑现市场的承诺,在巨大的资金无底洞中纷纷坠向深渊。

1997年~1999年,这三年间密集发射星座的除了铱星公司,还有全球星(Globalstar)和轨道通信卫星(Orbcomm)。但在接下来的三年里,三家公司又都纷纷走上戏剧性的大转折,先后申请破产保护。

经过一系列的破产重组和业务调整,三个星座最终绝地重生,实现了命运的逆转。他们不再醉心于向资本市场讲一个虚无缥缈的故事,而是踏踏实实专注于自己力所能及的业务。

这次商业航天大败局过去二十年后,人类再一次嗅到了通信变革的味道,开启了新一轮星座布局的热潮。这场“造星运动”的规模远胜当年,除了铱星公司、全球星、轨道通信纷纷提出自己的第二代星座计划之外,还有一位外行的加入——埃隆·马斯克。

这位科技狂人,向媒体放出了一片更大的“卫星”。SpaceX公司的Starlink星座计划由4425颗Ku/Ka波段卫星构成,此外还将部署一个由7518颗V波段卫星组成的星座。

Starlink星座效果图

彼岸潮起,星河搅动。全球吃瓜群众在一个个眼花缭乱、充满科幻感的恢弘计划中仰望星空,畅想着未来的新世界。

而此时中国的商业航天,才刚刚吹响第一轮号角。

久有凌云志

2018年10月22日,铱星公司第一代星座中的11号、20号两颗卫星坠回地球,分别在南太平洋和非洲中部的近地大气层中完全烧毁。二十年前,这两颗卫星在太原卫星发射中心由我国的长征二号丙火箭以一箭双星方式发射升空。同一天升空,同一天坠落,冥冥中也预示着一个时代的结束。

一周后的下午16时,中国首枚由民营公司蓝箭航天制造的运载火箭“朱雀一号”,在酒泉卫星发射中心腾空而起,却在三级主发动机点火后出现异常,未能正常进入轨道。

五个月后,第二枚由民营公司零壹空间制造的OS-M四级固体运载火箭再次发射失利。虽然舆论的声音多数仍以宽容和鼓励为主,但两次发射受挫,显然给猎猎寒风中的资本圈带来了信心上的巨大打击。

对于蓝箭航天来说,可能是2018年吸引媒体关注最多的民营航天公司,这家公司第一次成为舆论焦点,是半年前的张小平事件。

这次事件引发的蝴蝶效应,至今仍然持续。围绕这次事件讨论的中心话题,大多集中在民企挖人与体制留人的问题上。

挖人与留人,这是商业航天领域的一个核心问题。

“国内搞航天的人总共就那么多,无论搞出多少家公司,大多还是原来的那些人。”一位航天系统专家评价。

根据钛禾产研针对商业航天领域的专项调研显示,绝大多数的商业航天公司,核心研发队伍都来自于原来的航天科技和科工下属各大院所。 这些人出走体制的原因各有不同,有的是因为待遇、分房、职称问题;有的则是因为预研项目迟迟无法获得立项。

张小平离职的原因,则被媒体普遍认为是属于后者。与张小平离职引发的掀然大波相比,北京某院所的科研人员们则相对幸运得多: “基本上,在北京的同事,离职都比较顺利。”

这支团队所研究的“液氧甲烷”推进技术,如今在商业航天领域备受追捧。从某种程度上来说,这也得益于体制的“网开一面”。

对于运载火箭来说,火箭助推技术是一个需要长年积累、持续迭代的技术。世界各国均根据各自的发展特点,选择适合自己的技术方案。例如美国,目前主要走大固体+氢氧发动机的技术方案,欧空局也采用类似方案;俄罗斯的运载火箭则少有大固体,基本为液体动力。

2018年全球火箭发射情况统计

在中国的运载火箭科技树里,液氧甲烷一直是一条探索路线。在体制内已有液氧煤油发动机+氢氧发动机的情况下,以型号背景为牵引,探索路线自然难以得到较大的支持。

对于一些体制内的开明领导来说,让有抱负、有能力的科研人员去另一片战场上实践自己的理想,或许也是一番美事。

“只要不动核心项目人员就行。但实际上,真正核心项目的关键技术人员民企也很难挖得动,因为离开了这个平台,到民营企业很难再搞出这样的成果。”

而目前的民营商业航天公司纷纷将液氧甲烷当作未来的努力方向,除了固体火箭难以干过国家队外,还有一些现实的原因。

一是甲烷燃烧稳定性和冷却性能比煤油更好,从液氧甲烷发动机入手研发难度相对较低、研发成本和未来的使用成本也更低。二是甲烷(也就是我们俗称的液化天然气,LNG)相对于航天级煤油更容易采购,不会出现被体制内卡脖子的情况。三是甲烷没有煤油的结焦和积碳问题,未来重复使用成本更低。

兼具氢氧发动机和液氧煤油发动机的综合优点,使得液氧甲烷成为未来低成本可重复使用火箭较为理想的解决方案。

一块体制内无暇顾及的蛋糕,成为留给民营商业火箭公司为数不多的机会。

但是,目前这块蛋糕的分食者显然大大超出了市场的需求量。截止目前,国内关于商业运载火箭研发相关的民营公司已达22家,其中火箭总体制造公司14家。这些民营公司除了互相竞争外,还需要面对包括国家队的快舟、CZ-11、腾龙、捷龙等强大的竞争对手。

长征系列新一代运载火箭型谱

根据美国卫星产业协会(SIA)2019年5月发布的报告显示,全球航天发射服务产业的营收规模,占整个商业航天份额的比例仅为2.24%。而从如今国内情况来看,星际荣耀、零壹空间等多家公司的规划产能,均在30枚/年左右。

“中国民营火箭公司的规划产能显然有些过剩,未来真正能跑出来的,或许只有头部寥寥几家。”这是一位投行人士的看法。

胸怀飞天梦的中国人,心中都有一个对标的榜样——大洋对岸的埃隆·马斯克。

但是,SpeceX的成功却绝非单凭马斯克一己之力,离不开背后大树NASA的支持。

作为美国航天研发的主要科研力量,NASA是政府设立的一个行政性质的科研机构,并不具备企业职能。除了承担国家层面的发射任务外,NASA已将商业发射逐步转向由市场化的商业航天公司开展。这就是当初SpaceX不仅能够获得NASA的发射订单,还能获得NASA的大量人才、技术的根本原因。

而中国情况则不太一样,国家航天局作为一个政府管理机构,在科研任务中多以发起和管理者身份出现。而承担航天研发具体任务的主要科研力量——航天科技集团和航天科工集团,都是企业实体。

这个中美科研环境的根本差别,注定了中国的商业航天,将不可能复制美国的道路。

重上井冈山

对于这些出走体制,重上井冈山的创业者来说,必须同时考虑四个现实的问题。

一是商业竞争的问题。

商业航天与国家任务不同,成本会是其决胜的关键因素,但绝非唯一。无论是火箭、卫星还是相关链上配套,降低成本的路径不外乎两种:

首先是更加灵活高效的研发体制。相对于任务多、响应慢的体制单位,集中精力、决策灵活的民营企业大多数具有天然的优势。

其次是元器件的替换。这是一个颇具争议的命题,用成熟的“工业级”元器件替换尖端的“宇航级”的元器件,这是一把双刃剑。毫无疑问,采购规模量产的工业级元器件可以极大降低产品成本。但是在一些关键部件上,如果不能解决可靠零件的来源问题,将可能使产品质量大打折扣。

以“保成功”为首要目标的国家队,掌握着国内最尖端的元器件来源,可以最大程度确保产品的可靠性,但也往往意味着成本呈几何倍数的增加。

二是资金来源的问题。

国家队的资金往往是预先拨付——“先拿钱,后干活”已成为科研人员的习惯状态。而一旦进入市场的野生环境,则意味着必须持续寻求后续融资。

这是一场生存与挑战的游戏。一方面,社会资本的入局,加速了企业的奔跑步伐。另一方面,企业为了向资本证明自己的技术能力,不得不缩短研发和测试进程,仓促推出产品。蓝箭和零壹空间的发射失败,难说没有此类因素在其中作祟。

三是研发条件的问题。

航天是一个系统工程。体制内的研发单位,有强大的研发资源作为保障,无论从零部件供应、实验条件、测试平台上均拥有民营企业无可比拟的优势。

而出走体制的民营企业,必须凭借自己的公关能力打通这些资源,甚至不得不在以前走过的研发步骤上重新来过一遍。

但是,民营企业在研发机制上的灵活性,却能够弥补部分研发资源的短板。例如在火箭发动机研制中,民营企业希望将传统使用的国军标材料替换为性能相当,但来源更广、成本更低的国标材料,仅仅需要团队集中研究便可快速决策。而体制内单位若要做出替换,则需要经历漫长的流程申报、反复测试,其中耗费时间和资金巨大。

四是发射资源的问题。

除了在技术能力上的打怪通关外,发射资源也是这些出走体制的专家们必须面对的新问题。

项目团队多,发射资源却有限。掌握在国家手中的酒泉、西昌、太原、文昌四大发射场,国家任务已经趋于饱和,更不可能无限度地开放给民营公司作为试验场。

相比之下,美国拥有的发射场地资源远远多于中国。仅著名的肯尼迪航天中心,就在原有发射基地的基础上新建有几十个发射工位。此外,美国还拥有范登堡空军基地、卡纳维拉尔角空军基地、斯坦尼斯航天中心、瓦罗普斯飞行研究所等多个大型航天发射场,并在一些机场基础上建有亚轨道发射场。[3]

美国航天发射场资源

以SpaceX为例,目前已与肯尼迪航天中心、卡纳维拉尔角空军基地、范登堡空军基地的三个发射台资源签订长期租赁协议,分别用于不同项目的实验和发射任务。

7月25日下午,星际荣耀的“双曲线一号”火箭一箭多星成功入轨,消息在朋友圈刷屏,其中包括几家同行对手的由衷点赞。

对于行业来说,这次发射成功,不仅仅是一家公司的成功,而是整个中国民营商业航天的重要里程碑,也极大提振了资本圈对这个领域的投资信心。

这家民营火箭公司的创始人彭小波,曾在中国运载火箭技术研究院担任要职,完成过多个航天型号的全寿命周期管理,是目前三家发射入轨火箭的公司中,唯一一个纯技术背景的创始人,也是迄今为止几家民营火箭公司技术负责人里曾任职级别最高的一位。

“级别高的优势,不仅仅在于技术能力上,更在于与体制的对话能力更强,能调动的资源更为强大,融资起点也更高。”这是一位系统内人士的评价。

钛禾产研在调研这些创业公司的过程中,发现一件很有意思的事情,是团队的人员构成。以研发火箭发动机的创业公司为例,宇航推进和九州云箭两家公司的研发班底,同样是一帮曾经共事多年的老同事,但却存在着不小的差异。

宇航推进的团队班底,为某院所的预研+型号团队,而同行九州云箭,则大多是某成熟型号的工程团队。

在一位长期从事型号管理的航天专家眼中,预研项目团队的特点,在于以项目为单位分组,经历过项目的方案论证和关键技术攻关阶段,但是工程经验偏弱。而型号团队的特点,在于工程经验丰富,以专业分组,但以成熟型号产品的经验为主,在预研经验上较为欠缺。

“很难说谁更具有优势,但是进入市场环境后,比的是谁的适应能力更强。”

一脚踏出门,再无回头路。这些离开体制怀抱的科学家们,在市场的指挥棒下重新组队集结,各自结营扎寨,划开中国商业航天一片新的江湖。

高路入云端

商业航天这块巨大的蛋糕确实很诱人,吸引了无数胸怀凌云壮志者投身其中。但是这块千亿级别的新兴市场,却未必是一块“天高任鸟飞”的自由市场。

在官方文件的提法中,对航天的称呼历来都是“航天事业”,而并非“产业”。一字之差,凸显了背后的深层意味。

地面的资源有限,天上的资源同样有限。航天事业,上承国家安全,下接国计民生。

“国家不可能任由民营航天无序发展。”这是两年前一位从业人士的判断。

6月10日,国家国防科技工业局、中央军委装备发展部联合发布了《关于促进商业运载火箭规范有序发展的通知》,首次就商业运载火箭的科研、生产、试验、发射、安全和技术管控等有关事项进行了全面的规范和要求。

从发射计划到太空基础设施,这把关键的钥匙历来掌握在国家手中,任何一个国家均是如此。太空探索,从来都是一个全人类的共同梦想和事业,也是国家综合实力的竞技场。

技术密集、资金密集、条件极限、周期漫长。航天科技,从来都是大国标配的战略底牌,从美国到俄罗斯,再到欧洲印度,一直到中国,航天事业的奠基,无一不是举国体制的产物。

1984年美国《商业太空发射法案》的颁布,背后的根本原因,是持续多年的阿波罗计划严重消耗了美国政府财力,但是与苏联人的太空角逐必须继续,这就需要广泛吸引社会资本参与其中。这个法案,无意间开启了美国军民融合的大门——不仅极大程度解决了资金来源的问题,同时还将NASA原来积累多年的先进技术释放到国民工业的各个领域。

如果说军工科技是一个国家科技金字塔的塔尖,航天科技则是塔尖上最耀眼的那颗明珠。

开启融合大门的美国人惊讶发现,原来这个昂贵的“炮竹”,对下游产业的带动效应如此惊人。

仅商业航天来说,对下游产业链带动,可以达到1:10。这是汽车、航空等任何一个产业无法达到的——从先进材料到信息通信、光电传感、智能制造、数据处理……如今提升人类工业水平的大批先进技术,都可以往上追溯到航天科技。

洛克希德·马丁公司研制的大力神4号火箭

但即便是由洛马、波音等军工巨头承包大量火箭制造任务的美国,探索太空的关键钥匙也掌握在国家手中。而在这场向科技制高点冲刺的接力赛中,美国人也在努力平衡一件事情:国家的归国家,市场的归市场。

这是一个“国”与“民”并肩而行的行业,高风险、高投入、短期难见直接收益的尖端任务,或者耗资巨大的基础设施部分由国家主导完成,民营企业则发挥自己的灵活性优势,对国家任务形成有力补充。

航天事业带动的各条产业链,构成一个巨大的生态圈。这个生态圈中,民营企业必须精确锁定自己的能力定位。

2001年,拿到国防部高额补贴的铱星公司,处理完债务问题后,轻装上阵,开始了自我重振的三板斧。

科卢西砍向铱星公司的第一板斧,是重新梳理市场定位。这一年,铱星公司开始提供互联网连接服务,2003年,开始试水每条收费40美分的短信服务。当年战天斗地的铱星公司,这一次摆正了自己的位置,不再与地面通信正面对抗。除了订单可靠的军方用户外,民用领域主要针对偏远地区的刚需用户,如矿山开采、远洋运输、海上石油钻井平台、救灾抢险、野外旅游的组织或个人。

第二板斧是狠抓成本控制。在科卢西的一系列措施下,铱星公司将通话费用从7-13美元降低到1.5美元,服务费下调到每分钟10美分。手机终端从3000美元降到1300美元,而纯数据收发装置则从800美元降到250美元。接近地面通信的价格水平,让更多用户可以用得起卫星通信。

第三板斧则是提升用户体验。针对终端设备笨重的诟病,铱星公司联合老东家摩托罗拉持续研发小型化移动终端,并升级卫星系统,使之能有接近地面站的通信传输能力。

2004年7月,铱星公司开始扭亏为盈。2008年11月,新铱星推出了小巧、灵敏度高的新产品Iridium 9555。当年,铱星公司销售收入超过了3亿美元,利润高达5400万美元,雄踞三大星座之首。至此,铱星以一个崭新的面貌,出现在移动通信市场。

2010年前后,重获新生的三大星座也面临着一个新问题——第一代卫星设计寿命即将到期。三大低轨通信星座开始纷纷启动升级换代计划。率先启动二代星计划的公司是全球星,在2010年~2013年,全球星完成了24颗第二代星的发射,每颗重约700公斤。除了与地面的固定网和移动网兼容外,第二代“全球星”还增加了基于卫星的Wi-Fi服务,让用户通过智能手机就可以直接上网。

“下一代铱星”(Iridium-NEXT)星座,是其中系统最复杂、耗资最为巨大的。在铱星公司的计划中,下一代铱星系统的卫星重量会更轻,造价将降低一半,在增加诸多新功能的同时,传输速度将是上一代星座的100倍。且每颗卫星留有50公斤以上的有效载荷余量,让其它服务商能够以搭载铱星的方式完成全球星座的建设,而不需要自己去研制一个卫星星座。

经历过一轮脱胎换骨的传统“三大星座”,在第二代星座的布局计划中,显得低调务实了许多。

然而,通信变革的浪潮却不能阻挡梦想家的野心,以埃隆·马斯克为代表的另外一群“狂人”,却正在PPT上向全球风险资本家们讲述着一个更为疯狂的造星故事。

这是另外一个故事,这个故事登场的主角,是以Starlink、OneWeb为代表的新一代造星者。关于他们的故事,我们在今后的文章中再来讲述。

风雷动,旌旗奋

在大洋彼岸纷纷布局下一代星座之时,中国人也正在酝酿自己的“星座”。除了国家队外,民营航天也纷纷投身其中,但无论从规模数量,还是从技术水平上相比,中国人的“星座”,都还尚显稚嫩。

虽然如此,国人投身于此的热情丝毫不弱。旌旗遍地的背后,也暴露出若干问题。

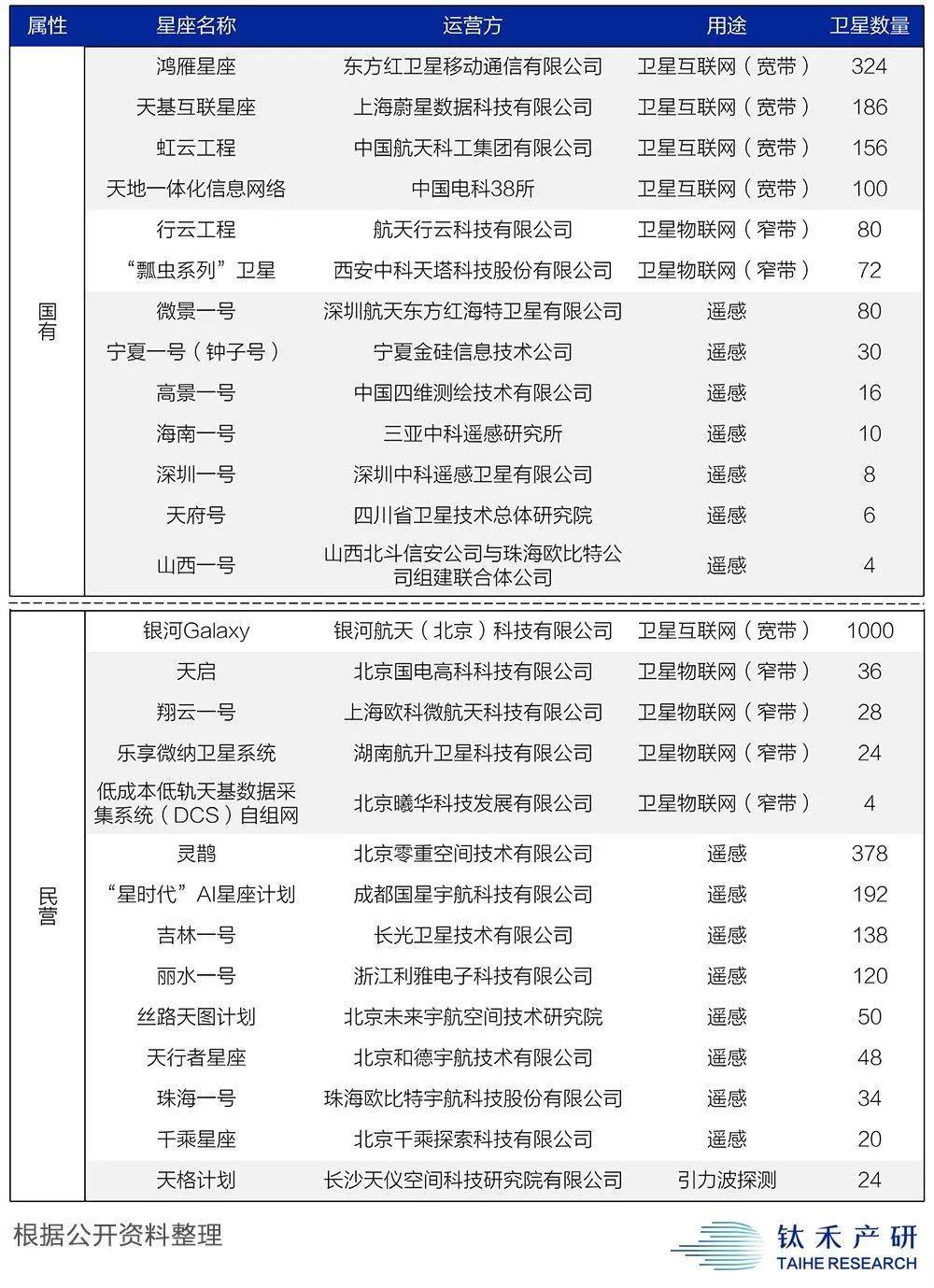

截止2018年底,国内已发布的卫星星座计划超过27项,其中由民营企业发起的星座项目就有14个。根据这些星座计划相加,到2025年前,我国将发射约3100颗商业卫星。

这是一个理想的数据,抛开一些小卫星的寿命问题不说,很多缺乏创新能力的创业团队,未必能够熬到“星座”布局完成的那一天。

中国的“星座计划”(截止2018年底)

在这张星座图谱中,高技术门槛的项目几乎被实力雄厚的国家队垄断,技术门槛相对较低的项目,又常常会陷入选手众多、市场空间有限的尴尬局面。

据统计,2018年中国商业航天领域至少发生36笔投融资交易,涉及金额35.71亿人民币,从投资轮次来看,三分之一属于天使轮及种子轮投资,大多数的公司,融资金额不过百万或千万级别人民币。[4]

对于这些逐鹿苍穹的入局者来说,深蓝寻梦的道路,绝非通天坦途。

这不是一个靠着几张PPT圈钱融资,就能完成“超英赶美”的事业。打拼于这片土地上的创业者,应当忘掉讲故事,扎扎实实经营好自己力所能及的应用场景。

商业航天与二十年前的互联网产业有着一个根本的区别,并非靠着市场需求和商业模式就能驱动技术的超越。

支撑商业航天的底层能力,是高端制造,这是一个需要长期积累、依托整个国家工业体系才能托举起来的能力链条。

“星座”风口的开启,不仅仅催生了火箭研发的热潮,也拉动了一系列“周边生意”。

航天驭星CEO赵磊认为自己找到了一块难得的金矿:

“卫星测控最早由国家机构负责,面对商业卫星的兴起,现有测控资源不足,成为制约行业发展的关键问题。”

在赵磊眼里,国家的归国家,商业的归商业,利用商业化的低成本、高效率的优势,将给卫星测控这个细分行业带来一轮全新机会。

但是赵磊也有焦虑——目前这个领域的入局者也有快20家了,大多是体制内出来的,其中不乏退伍军人。

“体制内的传统测控以解决功能问题并控制风险为主,现在做商业测控,我们还要更重视成本控制、服务品质和用户体验。更多从业者的入局竞争,从另外一个角度来说也未必是坏事。”

目前的中国商业航天创业公司,大多以技术研发起家,从小规模资金启动。这些公司所面临的普遍问题,是要完成从技术研发能力到整体生产能力的跨越,再到商业运营能力的提升。

“除了一些国家队涉足尚浅的领域外,民营航天公司并无雄厚的研发资源,去攻克一些尖端技术,大多以产品应用为导向。”这是一位从业人士的解读。

这就意味着,创业公司必须从产品定义和能力定位开始,就找到一条适合自己的差异化发展路线,与国家队形成有效补充。

“客户需求在哪里”,是创业公司必须考虑清楚的首要问题。

一位投行人士认为,当前中国商业航天重复研发的部分产能,可能在未来某段时期内面临一轮大的整并与收购。

“人才毕竟就这么多,分开干还不如大家一起干。资本也有动力撮合这样的事情。”

国家、资本、人才,是商业航天发展的三个关键词。这条赛道上,只有暂时的对手,大家奔跑的目标却都一致。

创业公司向国家大树靠拢,或许能获得更好的荫庇;体制内的商业航天项目,也未必不可能通过混改,走上一条更靠近市场化的道路。

商业航天,这是一个需要慢慢打磨的事业。不仅仅是技术能力的打磨,还有规则秩序的打磨。

国家引导支持,资本保持耐心,人才足够给力。或许只有到了这一天,我们射向深空的才是真正的国之利箭,而不是一枚枚绚烂的烟火。

九天揽月,五洋捉鳖

1936年,在加州理工学院求学的钱学森,参加了导师冯·卡门麾下的一个学生课外兴趣小组——“火箭俱乐部”。

这是一个五人小组,钱学森在其中主要负责火箭升空的计算和理论研究。1937年初,一位编外成员摄影爱好者阿诺德,帮助这个小组成功融到了第一笔天使投资——1000美金。

这个学生兴趣小组,靠着这1000美元启动资金,在赛科河谷的一片荒无人烟的试验场里,进行着美国第一代探空火箭的点火、升空试验。

和平时期的技术创新,一旦到了特殊时期,都可能会成为国家手中的秘密武器。

1944年,为了应对德国人的V-1火箭计划,时任美国陆军参谋长的马歇尔给冯·卡门团队特别拨款300万美金,兴建喷气推进实验室(JPL)。这个实验室,成为日后NASA喷气推进实验室的前身,为NASA的深空探测任务奠定了坚实的基础。

钱学森与美国同事的合影

彼时的钱学森,担任JPL实验室的研究分析组组长,其麾下共计十几名科学家,其中有几个熟悉的中国名字——钱伟长、史都华、郭永怀、林家翘。。

这些来自中国的科学家们,日后大部分远涉重洋回到祖国怀抱,成为新中国“两弹一星”和航天事业的重要奠基人。

从古至今,人类探索深空的历史上,中国人从来没有缺席过。即使再困难,中国人也从来没有远离过世界航天舞台的中心。

1958年初,中国人在酒泉以北的戈壁滩上建立起了新中国的第一个航天发射场。 在那个年代,排除万难,挤出有限的物资,供应这些奋战在大漠深处的科研者。这些来自全国四面八方的“航天肉”和“航天蛋”,成为那一代航天人挥之不去的记忆。

蓬勃发展的商业航天,不仅仅是尖端技术的攻坚破难,更需要有“五洋捉鳖”的商业模式来支撑梦想。

星辰之上,是技术能力的竞技。大海深处,是商业运营的角逐。面对这场星辰大海的漫漫征途,经历过“两弹一星”,如今正走向大国崛起的中国人,并不缺乏底气。

参考文献:

[1] 俞利军《铱星计划:摩托罗拉的美妙幻想》,2005

[2] 黄志澄《卫星互联网星座新机遇》,2017

[3] 泰伯网《发射场资源或困扰商业航天脚步》,2019

[4] 未来宇航研究院《2018商业航天产业投资报告》,2019

本文来自微信公众号:钛禾产业观察(ID:Taifangwu) 作者:刘爱国,数据支持:钛禾产业研究院,封面:东方IC