扫码打开虎嗅APP

出品 | 虎嗅科技组

作者 | 宇多田

题图 | 东方IC

在此之前,大兴机场的航班监控指挥大厅从未向我这样的“外人”开放过。

沿着一条长到仿佛走不到尽头的走廊,我默不作声地跟在系统工程师胡奋后面,根本无暇去欣赏四周那些堪比历史博物馆的装潢——譬如后来我才发现,墙壁上挂满了全球所有你能叫出名字的机场和它们的平面规划设计图。

四周安静地连呼吸声都清晰可辩。而此时大家谁都不愿意开口说话,好像一旦发出任何声响,前方指挥大厅的门内就会冲出一队人马把我们揪到某个禁闭室里去。

“到了,我要跟他们(监控员)对接一些事情。”胡奋率先走了进去,而我隔着半透明的玻璃,犹豫了片刻,最终迈入了这个大兴机场最大的数字化运作空间。

指挥大厅禁止拍照,只能在外面将就一张

事实上,直到踏入航班指挥监控大厅的前一刻,我仍然没有意识到“大数据”对这一全球最大的单体航站楼工程究竟具备多大意义。

然而,当一幅比IMAX电影巨幕还要大上不少的监控屏突然侵占了我的所有视野,这种感觉很像抬头眺望山顶时,突然被山上滚下的巨石砸中了脑袋。

曾有网友将大兴机场形容为一艘将要拔地而起的飞船。如今站在这副巨幕前,突然觉得这个形容甚为巧妙,因为科幻电影中的指挥舱理应是这个样子的。

站在屏幕前,你可以窥探整个数据星空。

请充分发挥想象力

一张巨大的中国地图平铺在屏幕中最显然的位置,全部在线航班通过两点一线在地图上被清晰地勾画出来,呈现出天女散花般的放射型纹理;

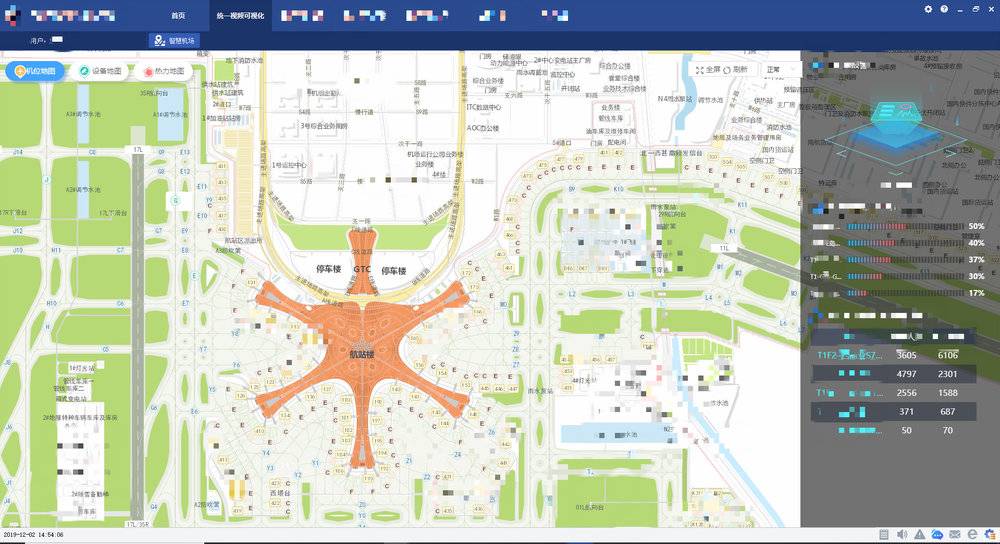

每一秒,各个指廊的航班运行信息都在发生着微妙而确凿的变化,79个近机位被精确“点缀”在大兴机场凤凰形状的平面图上,红绿两色之间的来回切换提醒着我们每个机位的出入港准确时间……

盯久了,屏幕上不断闪烁滚动的实时数据好像在我的脑壳上方跳跃着流动起来,在场的每个人也只不过是其中的一枚数据。

然而,胡奋对这一切似乎无动于衷。

他背着双肩包,用一种极不舒服的姿势趴伏在一台电脑前,帮监控员检查视频操作系统中出现的bug。

“有好几个卡口的监控画面好像调不出来。” 一位制服小哥在电脑上拖拽了好几下,但就是打不开地下停车场的监控画面。

“别担心,下面还有几个子系统和卡口的视频正在接入中,跟系统本身没关系。”他知道,这次监控员的需求又跟之前的上百次呼叫一样,是要解决一个只有时间可以解决的问题。

通往指挥大厅走廊里,悬挂有全球各大著名机场的平面规划建设图

大兴机场所有关于摄像头与视频指挥平台的对接与整合任务,均由胡奋所在的一家安防视频企业全权负责把控。

他们要做的工作,是将机场各个角落里1万多个摄像头的信息全都装到一个“箱子”里,然后再分门别类按照权限分享给超过30个不同的下级操作平台厂商与不同等级的用户。当然,还要随时为这些用户提出的新需求做定制化。

这绝对不是一个简单的差事。

4路,8路,32路……随着视频接入路数的不断叠加,对整个系统平台并发运行能力的要求也呈指数级增长;与此同时,你还要随时应对和满足机场工作人员的一些“奇思妙想”。

而胡奋要做的事只有一个:响应用户需求,在楼里蹿上蹿下,随叫随到。

如今,我发现屏幕上绝大部分摄像头的颜色是“鲜亮”的,只有少数几个落单了,这代表胡奋与他的同事们已经度过了最艰难的时期。

“机场现在也正式运营了,你们是不是也要打道回府了?” 我以为这将是他们在这里的最后一段时间。

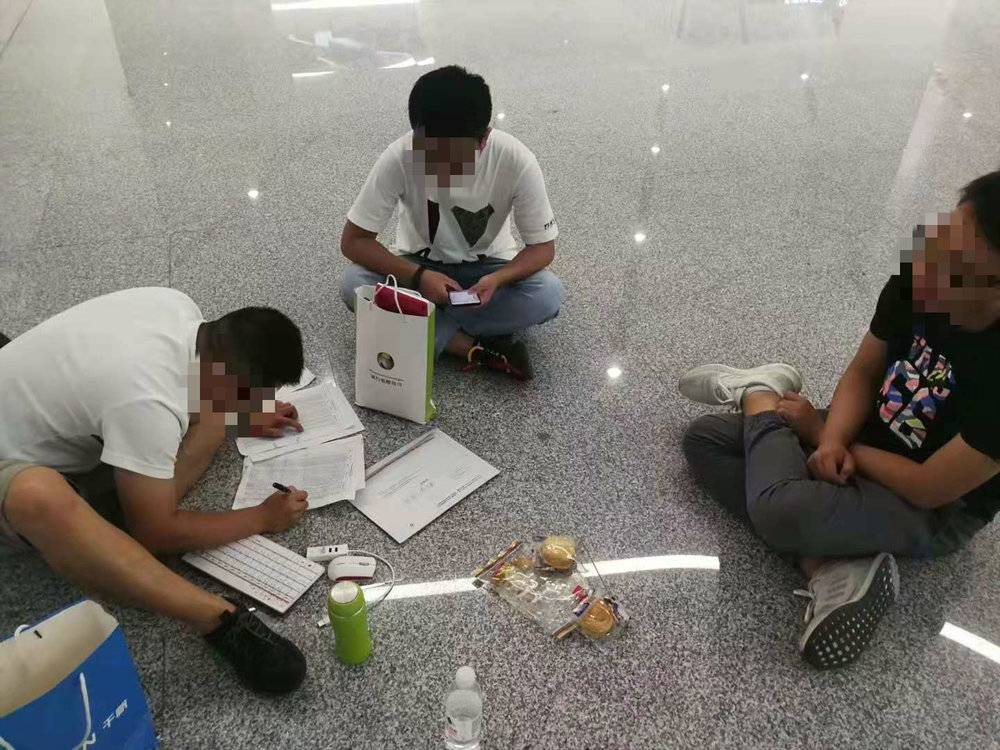

“走?还早呢!” 胡奋像所有驻扎在大兴机场现场的系统工程师一样,可随时从包里掏出一大摞文件或是一台笔记本电脑,就地写一份新需求。

“6次演练已经把很多问题都排除了,但如今仍然是运营初期,很多数据方面的工作还在完善,系统对接工作也仍然在进行中,我们都不能走,基本算是要一直驻守在这里。”

“估计要把那辆车开报废后才能走。” 他指了指自己那辆车身已经划痕遍布的起亚K2。

我从胡奋几乎没一刻停止过与机场工作人员沟通交涉的一天里,学到了一个安防行业的专有名词——“陪伴运行”。

从机场主体工程建成的那一天起,一直到现在的正式通航运行,无论是硬件设施还是软件系统工程师,都需要在这里持续“守护”着机场。即便未来整个项目运行进入稳定期,也仍然会有4个工程师7*24小时值班陪伴机场长达一年之久。

工程师,是贯穿大兴机场过去与未来,陪伴机场一起“成长”的特殊工种。

距离机场航站楼大约2公里的AOC与ITC大楼,外表完全普通,而且导航艰难,司机围着航站楼外围转了三圈才找到

当大众的焦点都全部放在大兴机场的主体建筑“奇观”上时,谁能想到距离机场建筑主体不到2公里的普通6层办公楼,才是这项工程在大数据世界的主战场——

大兴机场指挥中心(AOC)与信息中心(ITC)。大兴机场的“最强大脑”。

两栋用连廊连接在一起的黑色大楼,便是文章开头震撼到我的整个视频监控指挥大厅所在地。

其中,ITC信息中心,是整个大兴机场的“机房”。

只要在新机场范围内,60多台弱电信息系统核心设备,包括三大运营商的核心机房,全部汇集在ITC的机房里。

而弱电系统的关键之处,是在于它承载了所有涉及机场联网、计算、存储以及信息交互的大数据任务。

另一栋被称为AOC指挥中心的建筑物,则是整个新机场运行控制、指挥协调、应急处置的核心,也是大兴机场名副其实的“数据操盘手”——

所有弱电系统管辖下的信息,譬如摄像头采集到的视频数据,都要在此“打乱重组”。

换言之,一切涉及到内外通讯、联网以及数据调度运行的秘密全都隐藏在这两栋5层楼里。

没有这里的支持,飞机就不可能飞出去。

不过,这些一直在后台有序运行的事物并不具备观赏价值,也从不会被人去刻意寻找或围观,亦如把它们或背或抗到现场的工程师一样,不会被大部分人所发现和记住。

但这恰恰让我产生了更大的好奇——

支撑机场智能化板块的数据调度与机器运作的,究竟是一群怎样的人。

“行,那咱下楼看看我们自己的‘老巢’吧!”离开指挥大厅,我提出想看看他们工作的地方,胡奋犹豫了片刻,但最终答应了。

智能,是由人撑起来的

事实上,胡奋的同事刘韫琪(化名)已经提前“警告”过我,如果已经去过气派的指挥中心,再去工程师们待的地方转一圈,估计会产生一些幻灭感。

但眼前所见,只是让作为科技记者的我,又进入了那个异常熟悉的世界。

在只有指挥大厅1/3大小的数据信息控制中心里,“人均占地面积”的确小了很多。虽然是拥挤一些,但大家可以来回走动,还能彼此交流几句,气氛明显比指挥大厅“舒缓”不少。

坐在工位上的工程师死盯着自己笔记本电脑上的几行代码,眼睛几乎一眨不眨;而大屏前,三两个工程师站在一起,手指敲着屏幕上的几个CPU容量数据聊得兴高采烈。

数据信息控制中心如今是计算机工程师们新的“巢穴”

数据信息控制中心的职责其实简单而明确:确保后台所有服务器、视频大小系统以及前端硬件设备的正常运行。因此,一旦有外部不明网络攻击被发现并拦截,屏幕上的红色警示标就会闪地无比刺眼。

“各家厂商基本都在这里会合了,有服务器的,也有摄像头的。”

与指挥大厅的监控员相比,工程师们的系统操作熟练程度显然就高多了。一位工程师翻取每个机场卡口视频照片的速度,让我联想到“德扑高手洗扑克牌时的样子”,莫名展现出一种帅气的姿态。

不过,这项任务一做就是7个小时。

“虽然气味还是不怎么好闻,”刘韫琪皱了皱鼻子,“但这地方比我们以前的地方宽敞多了。大家本来都在楼顶窝着,那里人多地儿又小,整个人恨不得手脚蜷缩在一起。”

刘韫琪说的“楼顶”,其实是一间设施还算齐全的普通办公室。

然而,在进入这个房间之前,我们需要先穿过一条狭窄的走廊通道和一间发出巨大服务器轰鸣声的机房。声音可以毫无阻拦地穿透墙壁,持续轰炸我们的耳膜。

一推门,除了零星几个工程师,房间几乎已经是半空的了,只剩下大片杂乱的电线与胡乱堆在桌子与空地上的硬件设备。

胡奋迅速跟一位工程师唠上了嗑,在工程师的低声叹气中我们才获知,由于光纤迟迟无法接入,某个系统的对接任务又要继续延迟一段时间。

“线路不通,我们就没法往下做。”

在2019年初楼下“正经”的信息中心还没开放时,刘韫琪记得这里要三人分享一个工位,大家都把腿当桌子凑合着敲代码,实在觉得憋闷,就去外面开放空间的小圆桌上办公,没有谁愿意用一天时间循环吸入彼此呼出的二氧化碳。

而在更早之前,也就是2017年机场主体工程刚刚建成,视频平台等系统需要正式接入的节点上,胡奋、刘韫琪以及公司的整个大兴项目团队是在机场旁边临时搭建的漏风样板房里,开始搭建和调试系统的。

具体的地点和环境他们早已忘记,只记得,喝着西北风敲代码的感觉着实很“酸爽”。

“两年前连条像样的路都没有,处处都是土坑,风一刮就会被沙子喷一脸。” 那时,大兴基建还在进行中,地图app在这片区域几乎完全“瘫痪”,每天又要来机场对接需求的刘韫琪就养成了用笔记录路线图的习惯,然而即便这样,也还是没招儿。

“第一天好容易记下来,第二天真是气的想哭,因为又被挖没了。”

机场主体外围的道路在两年前全都是一个个土坑

作为一个姑娘,在男人作为绝对主力的安防行业里做一名前端工程师,本身就是一件很了不起的事情。

2017年北京交大刚毕业加入公司,就被“扔”到大兴这片“荒芜之地”时,刘韫琪经常陷入抓狂状态——

在路边敲敲键盘“忍就忍了”,而电脑一系列琐碎又常见问题引发的焦虑,和时不时被用户骂个狗血淋头的丧感,贯穿了她的整个2018年。

“所有关于大兴机场大大小小的方案全部都要按照流程走,如何实施,会造成什么影响,如果这一步出现如果有问题,再怎么能够顺滑回到上一步…

一个简单的小方案可能都要改30多遍。”

在机场正式通航后,为了白天不耽误机场正常运行,胡奋与刘韫琪所在的整个团队只能晚上给人干活儿。更确切一点儿,项目规定真正可以实施与操作的时间是半夜12点~3点。

而由刘韫琪接手的研发定制项目则多达70项,每一项都需要她参与测试;一测试,就需要拉着研发部门一起给机场做“陪护”。

“其实我们心中一直非常紧张,因为按照机场规划的1亿人次吞吐量,你根本不知道机场完全启用后,需要整个视频指挥平台承载多大的业务量。

我们只能不断测不断测,一个人测,一百人测,一千个人测,系统需要强度更高的稳定性与压力测试。”

为了怕系统冗余做的不够,在真正投运演练之前,刘韫琪与系统开发者们做了大量的压力测试,他们在实验室的环境,模拟图片从千次到万次调取时的并发量,并对结果进行了上百次反复核算。

但实际上,未到那一刻,谁也无法预测最终结果。

“我们不知道在半夜接到多少次对不稳定功能进行排查解决的任务指令,其实表面大家都一脸自信,但每次只有心里默默祈祷:能不能再快一点,再快一点,再快一点解决吧。”

对工程师来说,办公室即“战场”

与大兴机场“并肩”被传颂的,是门外那条被称为“新国门第一路”的大兴机场高速公路。

由于这条看似普通的公路,被加上了“消冰融雪”“电子沙盘”“交通预警”等前所未有的智能化应用属性,因此,整个机场高速网络的机电工程变得更为关键。

一开始按照规划,从调研到最后完成整个机电工程大概需要1年时间。然而,由于不可控因素太多,包括拆迁延迟等问题的阻碍,留给机电工程师们真正的系统铺设与调试时间,只有半个月。

高速公路机电系统共有三大系统:监控、收费以及通信。其中,拿下机电工程里“监控标的”的千方科技,在进场时面对的现实情况颇为尴尬:

所有机柜才刚弄好,服务器还没有安装,操作系统也没有装,交换机也没调整好,电也没来。

据研发工程师张贵宾与李殿红回忆,大家基本都是每天凌晨不过1点,从不会回项目部,早上7点再跑去机房调机子。

特别是7月1号通车的前三天,每天24小时,从未休息过。

三餐都是在高速公路监控大厅解决

这不仅仅是时间释放出的焦灼感。

这群软件工程师进场时就发现,机房设计存在一个很严重的问题——没空调。

既然机电工程包括三大板块,这意味着三套系统分别有不同的服务器来支持系统运行。而这些服务器,全都被安置在一个机房里。

千方科技主要负责“监控”,“收费”与“通信”则由另外两家公司把关。显然,假如各方工程师一齐上阵调试,服务器很有可能挂掉。

而从人类生理角度来看,在高达40度室温的房间里连续工作超过5个小时,工程师估计比机器崩地还要快。

因此在经过一致协商后,工程师们只能轮班“杀入火海”进行调试,每个团队每次只能给到4小时左右的工作时间。

此外,由于没有联网,他们需要在每台服务器下面把电连好后一台一台单独调试,调好一台是一台。

“我们只能在机房里调,因为外面网络还没弄好。其实大厅也热(没电),也在40度左右。所以在哪儿都一样。”

高温带来的灼烧感,让他们像是踩在一团团棉花上,感觉自己快要飘起来升天了。即便耳边机器一直轰轰作响,也压不住那种血液冲上脑门儿的晕眩感。

“现场的工程师都说像是在做梦似的。但本来时间就太有限,能多干点儿是一点儿,干不完等通车我们就做不了了。”

最终,在2019年7月1日通车几个小时前,所有设备均调试完毕。

机房一角

这是我第一次对“中国速度”有了实感。如军队般严明的纪律性与强悍的团队协同作战精神,几乎普遍存在于参与到大兴机场建设的工程团队身上。

而那些喧宾夺主,博取大众眼球的技术与机器,其实生命截止的时间点不过是把插头拔下来的那一刻。

就像你在机场看到的所有人脸识别闸机,实际上均需要被人肉抗进航站楼内一样,听起来有一些令人抗拒的违和感。

你认为,一台人脸识别登机柜,从进入机场大门到最终抵达登机口需要花多长时间?

答案是,超过10个小时的人肉搬运。

你所见的所有人脸设备都需要在机场里人肉搬运

由于部分人仅持有一次性出入机场的二类证件,给航站楼供应了300多台人脸识别设备的瑞为科技工程师,每天一旦进入机场,就只能干完活才能出来。

因此,这群正值壮年的工程师每天就背着一口袋面包,抬着机器进门,一干就是一个通宵。

“商检严格到连水和食物都是有限制的。但那时候里面的店面都还没装修,基本没有任何吃饭歇脚的地方。”大兴机场的项目让刘工一直想着项目结束一定要喝水喝个痛快。

我们很难想象,这里面的大量时间,其实都“浪费”在机器搬运的过程中。

与人类一样,所有机器也要排队过“安检”。然而即便是机器,在有限的工期内也同样需要抢夺最有利的位置与时间节点。

在大量设备厂商进入初期,所有机器都挤在大兴机场地下一层唯二的“商检”口前,排队等待比人类更为严格的审查与校对。

第一次商检,刘外祥与自己的团队在地底下耗费了整整6个小时,第二天则超过7个小时。而在漫长的排队等待过程中,他的电话铃声却从来都没有停过。

“我可以接上60多个电话,协调各个业主和其他厂商的任务都在我这里。”

大兴机场的作战指挥部在所有参与建设的硬件设备厂商眼中以“雷厉风行”著称。通常一个紧急命令一下达,留给工程师们可操作的时间只有24小时。

“机场方可能会在当晚告诉你,第二天你务必要完成A指廊的安装调试任务。我们只能在当晚立刻协调十几人,在第二天凌晨12点以前保证完成下达的命令。”

然而,很多时候由于二类证件也并不能及时批复下来。在这种情况下,如果轮班工程师不能到位,一个紧急任务就会让呆在机场内部的工程师再次扛起设备,拿起螺丝刀,奔赴各个指定的指廊。

最让刘外祥难忘的,是7月的一天紧急任务刚下达,现场只有6个兄弟。

“兄弟当时一句话都没说,马上从地上爬起来,仨人扛设备,俩人专门去拧螺丝,两个人去拉拖车。”刘外祥记得,大伙儿已经默契到一个眼神过去就知道该怎么做分工了。”

他在向我讲述这段经历时,一开始总会把脱口而出的“兄弟”二字再刻意换成“同事”,但不由自主多了,也就直接改称“兄弟”了。

虽然比起需要赤膊上阵的钢梁装接工与建筑工人,工程师们的战场有点枯燥无聊,显得没那么具有仪式感和高空垂吊带来紧张感。

但就像刘外祥眉飞色舞的描述一样,无论“战斗”地点在哪里,大家总归有那么一种“并肩作战”的情谊在。

没有一起熬过通宵,一起被设备砸过脚趾,一起被甲方骂,是不会产生这种情谊的。

大兴机场优秀的采光设计虽然被人称道,但当初设计师们在考虑采光问题时,可能不会考虑,这将对项目中后期才陆续到场的智能识别设备带来什么影响。

实际上,由于太阳光线在一天内的位置变化与强弱,会对人脸识别的准确率产生直接干扰,系统调试工程师需要在白天的不同时段,把几百台设备挨个都测试调整一遍,而这又是一个需要同时耗费体力与智力的工作。

刘外祥已经记不起自己和兄弟每天要做多少次测试了。无论是出大太阳的日子,还是下蒙蒙小雨的天气,他们都是小跑着尽可能兼顾到多一台机器。

“测试阶段航司使用时如果发生问题,我们解决问题的时限要求是30分钟。”

“30分钟?”我不相信,

“30分钟之内把故障排除,然后修复好。做不到就会影响当天航班。如果航班工作人员发现设备用不了,就会立马上报通知机场,机场就会责问,这是个恶性循环。”

在刘外祥无意挥动手臂时,我瞥见他胳膊上有不少划痕。最后,他索性把手也摊给我看,青紫肿胀的手心证明,他应该也被分到过不少搬运人脸识别闸机的任务。

然而当我询问是否能拍照时,被他略显窘迫地拒绝了。

“这真没什么好说的,真喊痛的话那我们也太弱了。”

在统筹整个项目的过程中,无论是谁都会尊称刘外祥一声“刘工”。而无论是“刘工”,“兄弟”还是胳膊上的大小伤痕,都被他视为一种“荣誉”。

或者说,是另一种“勋章”。

前所未有的系统工程

大兴机场运行通航不过两个月,在铺天盖地的宣传中,“智能化”是贴在这个机场项目身上最牢固的一张标签。

然而,所谓的“一张脸走遍机场”,“5G机场全覆盖下的超速无缝服务体验”,“行李的全自动化跟踪管控”以及“智能化机场高速”,背后起决定作用的,并非都是那些虚浮字面意义上的高大上技术。

遍布机场但却鲜少被人发现的1万多台摄像头,装机量还在不断上涨的近千台人脸识别设备,部署在机场周围的5G基站,埋在道路下的光纤与24小时滋滋作响的大型通信机房……

都是“智能化”更为具象但却鲜少能引起注意的呈现方式。

而事实上,从上层到底层的协同运转,才是你能“凭脸走机场”的根本缘由。因此,大兴机场,也是计算机软硬件工程师参与人数最多的一次超大型系统工程。

大兴机场想要的智能化,给所有参与建设的计算机工程师们提出了前所未有的要求。而这些都是他们无法从任何已有机场那里借鉴和共享的经验。

“摸着石头过河吧。以前还觉得这话有点矫情,现在做大兴机场的项目算是懂了。”做机电多年的张贵宾,觉得这次项目就像是回学校上了一堂课。

收费、监控与通讯,如今已经是高速机电工程里的“老三大”。因为随着“智能化”成为道路建设的标配,很多相关的传统施工项目将会不复存在。

譬如“收费站”。

早在2019年5月份,交通运输部部长就表示,在2020年1月1日前,全国高速公路省界收费站都要取消。取而代之的,是一种被称为ETC的不停车电子收费系统。

而这套系统无疑也是大兴机场高速公路机电工程的一部分。

除了收费站的施工形式发生了重要变化,道路监控摄像头与后台的信息传输方式也从原来“直接走光缆”的有线传输跃升为“无线或4G传输”;所有视频都会进行双重备份,一部分放到本地,一部分回传到私有云云端。

由于本次项目加大了对大数据、云计算等技术的倚重力度,这也让华为等一众技术公司在其中扮演了重要角色。

譬如,大兴高速公路机房里的所有刀片服务器(也称为刀片机)均由华为独家提供。

这是一种服务器集群的重要组成设备。可以说,整个道路监控系统就是搭建在刀片机之上,而所有视频数据,也同样需要在刀片机上运行与流动。

一个刀片包含4块CPU,每一块“刀片”就相当于一块系统主板,8个刀片为一个框,一个框就相当于一个小型服务器。就是这样一台刀片服务器,其运算能力与速度要远高于一台普通服务器。

“这个虽然在阿里腾讯百度他们的大数据中心里很常见,但一般的高速项目不会用这个,大兴机场可是头一份儿。”李殿红不得不承认,这次的确采用了最好的硬件配置。

不过,更多硬件设备与软件技术的加入,不仅让数据的量级与工程复杂度陡然增大,也让他的统筹工作量,比以往的机场项目多了好几倍。

“以前我们就跟基建、通讯标以及收费标打交道比较多,但这次用了很多新设备,冒出了很多新问题,每次都要找超过两家技术公司一起解决。”

有一次,某个路口监控视频的存储模块“宕机”了,李殿红就把摄像头公司,视频平台服务商和提供了存储交换机的公司技术员都喊来,大家一起捣鼓了1个小时。

“我们本来是先叫了摄像头和视频平台的人,但后来一起检查录像时发现,这个涉及到了存储配置,最后就只能又把华为的人喊来,因为他们提供了存储交换机。”

大兴机场作为系统工程的意义和呈现方式,在每一个工程师眼里都不太一样。

刘韫琪记得,很多做过机场项目的人都跑来告诉她,从来没见过哪个机场有这么多的方案要写:

“最简单的活儿竟然是做监控平台本身,因为协议已经相对成熟,按照国家规定对接就够了。但最麻烦的便是平台下面的许多子系统都是用最新技术去搭建的,哪个之前都没有真正实现过。”

譬如,要想让监控中心能够确认机场每一个摄像头的精准位置,需要把整个视频监控系统“叠加”到一张详细的大兴机场平面地图上。

没错,就是要把那1万多个摄像头一个一个按照坐标地理位置精准安插到那只“大凤凰”上及其四周的空地上。

为了避免图片被非法使用,摄像头分布图进行了马赛克处理

当然,他们还要做到,让所有监控员只需用鼠标拖拽或双击某个摄像头,就能看到这个摄像头所在卡口的视频,并获得实时的人员轨迹与告警信息。

系统集成难度呼之欲出。

刘韫琪与专门提供地图位置数据的图商对接了三个月之久,方案修改过40多次,但仍然会被指挥中心不断反馈存在“地图上人员轨迹消失”以及“视频在地图上调取不出”等大大小小的问题。

“现在正式运行后已经好太多了。机场整体演练前的测试时期才属于问题频发的阶段,所有参与建设的技术厂商都很焦虑,因为系统各个模块相互之间产生的‘冲突’接连不断。”

譬如,为了各个系统能够具备“相互监控”的能力,视频平台即便自带安全软件,但也需要安装360。

但有时候两者怎么也不兼容;或者是360一上去,部分硬件就跑不起来。

因此,即便机场已经经过6次投运演练,如今大部分智慧功能已经上线,但鉴于大兴机场仍然处于乘客不多,航班也还没有完成“大挪移”的运营初期,各家系统工程师仍然神经紧绷,处于随时备战状态。

AOC大楼里设立了几个专门供各个厂家进行协同调试的联调间。其中的弱电联调间总会挤满各类硬件设备与视频平台厂商,最多时能达到三四十人,刘韫琪就是其中的常客。

“大家都在里面挤着,有时想找人的时候一回头,发现对方竟然也在,我们就直接say Hi了。”刘韫琪打趣大家在演练时期都是“上窜下跳”的状态。

“你不知道接下来还会发生什么问题,或者说还会有多少问题。” 胡奋和刘韫琪已经把“谨慎”刻在了骨子里,对他们来说,从不存在100%这个数字概念。

“全国乃至全世界没有哪个机场有这样的建设经验,也没有任何可参考的建议。我们无法预知未来会发生什么,只能确定所有厂商彼此能做到什么:

遇到问题,然后一起解决问题。”

面对这一群从来不会给出确定答案的工程师,我产生了一个疑问:假如真的出现了差错,会影响我们这些普通人的正常登机和人身安全吗?

他们的答案终于笃定了一次:不会。

我们所能感受到的“智能化”,只是为了能更快进入飞机找到座位;而抹掉“智能化”,只是让我们又回到如今拿纸质机票排队值机的普通流程中去。

“假设真的出现重大事故导致视频平台和人脸识别系统宕机,对于乘客来说可能只是出行体验变差,但这绝对不是决定其能否顺利登记的必要条件。”胡奋坚持数据服务商的重要性决不能被夸大。

换言之,“智能化”,更像是大兴机场运行系统的安全冗余备份。

所谓“智慧机场”,不仅仅是指系统的打通后让数据真正流动起来,而是创造出一个让各个硬件与系统去相互利用,相互印证和监督的友好数据环境。

因此,一个真正成功的系统工程,不可能去“放手”让一个系统掌控大局。

最常见和最安全的做法,便是某个系统获得某项信息后,再用其他两三个平行或子系统来进一步确认得到的信息。

就像一辆拥有多层安全冗余的自动驾驶汽车一样,多种传感器与高精地图之间相互监督,同时又有物理防撞装备与疲劳驾驶预警系统加持。

“就好比我们的视频平台挂了,但下级平台依然该录像就会录,该采集什么信息就采集什么信息。我们的挂了,无非再重启另一套平台,另一套服务。”

“大兴机场作为系统工程最大的优势之一,就是建立了更加完备的系统相互验证机制。”

工程师的快乐,很简单

在整个漫长的走访过程中,只有一个问题,让所有我遇见的工程师陷入一致的尴尬沉默中:

给大兴机场做项目,有发生过什么觉得好玩儿的事?

事实证明,技术工程师眼中的“有趣”跟我等普通人的”好玩儿”是有一定偏差的。

从工牌上那张格外年轻的照片来看,已经为千方科技工作超过13年的张贵宾其实已经对工程中遇到的麻烦和新奇事儿司空见惯。

譬如他曾多次亲眼目睹在以前项目中,两个施工方一言不合就打群架的“壮观”场面。

但这次,机场高速公路大厅里的“服务器锅炉房”让他长了新见识。

“我想起来了一个算是好玩儿的事儿。” 在多次挠头皮无果后,他突然想起了一个让工程师们在40度高温带来的晕眩感中找回理智的巧妙方法。

在7月一次调试机器时,他偶然发现,机房的门正好是冲北开的,而这扇门外面就是走廊,再往北就是一个消防步行梯,在那后面正好又有一个小门……

“你猜怎么着,这不正构成了一个南北通透吗!”他兴奋地一拍大腿,

“当时热的实在没法子了,只能把那几扇门全部打开才能进一点点凉风。大家都说这是一个还不错的点子!”

“…哈哈哈。” 只能说,我是被工程师这种发自内心的独有快乐给逗乐了。

千方的工程师们在竣工仪式上

在高强度的工作负荷和焦虑情绪占主导地位的情况下,能让情绪起微妙变化的任何外因,都会成为触发他们快乐的来源。

瑞为的刘外祥一旦有能稍微喘口气儿的时间,就喜欢去各个指廊溜达一圈,然后就这样默默把所有卖食物的店铺地点全都背了下来,就等什么时候开店去好好吃一顿。

“兄弟们都是席地而坐一起唠嗑吃点面包,想着什么时候带他们去吃顿好的。”现在通航了,他这愿望估计能实现了。

如今他们作为人脸识别闸机的“陪伴运营”工程师,仍然需要像便衣警察一样,“潜伏”在各个登机口围着设备来回打转。

虽然有时候会遭到乘客的白眼儿,但大部分时间,他们觉得默默观察乘客刷脸时的各种表情,还是挺有意思的。

“有不少人对着刷脸那个小框框整理头发,感觉自己美美的。然而,你看到的屏幕里的自己其实都是美颜过的。” 刘外祥突然暴露了“毒舌”的本性,但他又马上强调后方回放的信息是没有加过任何滤镜的。

有乘客在刷脸的时候一笑,刘外祥有时候也会傻愣愣地跟着笑,不带工作证,真的会被以为是跟踪狂。

“这种时候我们一般就会直接默认,他们应该是觉得机器还不错?”

机场航站楼里出现的“大兴建设研讨考察团”

无论是在航班指挥大厅,还是在工程师扎堆的数据控制中心,胡奋始终表情严肃,介绍起业务来也是一板一眼,与活泼的刘韫琪形成了鲜明对比。

而在对待“有趣”这个问题上,他每次也是喜欢用多达10个“满足用户需求”等类似的行话来“敷衍”我。

就在我最终决定放弃追问,坐进那辆已经跟随他们跑过7万公里的起亚小破车后,摊在座位上的胡奋长舒了一口气,那种紧绷感瞬间就消失了。

两位工程师开始打趣大兴机场的外形和颜色,这是他们在做项目期间乐此不疲讨论的一个重要话题:

“像派大星?有同事说像八爪鱼,还有人说像无人机,但是你不觉得这像神经末梢的树突吗……”

到达航站楼大厅后的胡奋,则完全进化成了另外一个“版本”。

他一蹦一跳,比那些来打卡的大爷大妈还兴奋,指着航站楼入口那交叠的电梯楼层催我赶紧拍照。

“朋友圈里的第一个必打卡地点!快拍!”然后又靠奇快的脚速带我们飞奔到下一个打卡目的地。”

“这里这里,你看远处那个国旗没有,也是必须要打卡!”

“哇塞,这个饭店的位置正好可以拍到国旗,肯定会火的,多少钱肯定也有人进¥%*#@……”

我不得发自内心感慨一句:工程师们的快乐,就是这么简单。

“其实我们有两年没来了。两年前,这里还光秃秃的就是个架子,没有任何美感可言,周围都是土,每走一步都要憋气,害我们练了一身憋气神功。”刘韫琪仍然对机场外的那条土路念念不忘。

但是,在两年时间里看着一栋建筑拔地而起,然后又用两年时间看着这个建筑又从一堆钢筋铁架变得逐渐丰满立体,熟悉中国工程建设能力的胡奋和刘韫琪并没有感到任何意外。

“我只是有种孩子终于长大了的感慨。” 刘韫琪随手给远处悬挂的国旗拍了一张照片,她觉得这种感觉很复杂,形容不了。

“怎么说我们也是参与了机场建设,虽然只有一小部分,但有种操碎了心的感觉。”

“等这个项目完全结束之后,你有没有什么想做的事情?”没有记错,这应该是我问的最后一个问题,

“最想做的?我最想做的就是逢人就吹牛说大兴机场是我参与建设的,哈哈。” 这句话因为吼的过于响亮,让路过的几个游客频频回头观望。

“我们参与了,还有他们也是,” 她指了指那些在擦地板的洒扫工人,“但说实话,也没人在乎这些。大家其实都没名字,也不在乎有没有名字。”

我不知道该回复什么,就顺手给这位大爷照了一张背影。

最后,请让我们致敬每一个参与大兴机场的建设者。

后记:

想做大兴机场智能化项目工程师的采访,源于一个很寻常的发现:在一个很普通的人脸识别闸机的底部看到过一个黑色手印(太明显了,也不知道咋弄上去的)。

当时就想,这手印是搬运的时候不小心蹭上了,那谁去搬它,谁去给他调试,谁去启动了这个刷脸程序呢?

作为一名科技记者,此前总是聚焦在技术与产品层面,但看到铺天盖地对于大兴机场的所谓“黑科技”报道,只是越来越感觉到疲惫——

我们有时候在过于崇尚技术的时候,可能会忽视一些发自内心的关于人性的东西。这也是我想通过描述出参与机场项目的工程师的状态,想向外界传达的观点之一。

很多时候大家沉醉在大量广角镜头里,感慨一项巨型工程的惊世之美,但却永远都不知道或者说不知道该如何去了解这个工程背后的那些人。

这次由于条件与时间所限,只能聚焦于撰写几个特定项目工程师的工作经历,也是本文的疏漏之处。而我其实只是想借此提醒大家,还有太多参与大兴机场项目建设的人值得被我们尊敬,并被记住。

每一个机器背后都有100个人的存在,科技之美的本质,在于人。