扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:返朴(ID:fanpu2019),头图为1918年,美国堪萨斯州赖利堡(Fort Riley)的军营医院,病房被患西班牙流行性感冒的军人塞满,来自维基百科。

病毒性疾病的传播不需要“签证”,并没有国界和地域的限制,传染性疾病的控制不仅仅是政府的事情,也需要普通民众、学术界、工业界和政府的广泛参与,精诚合作。在传染性疾病面前,所有的人类都是命运共同体。

撰文 | 丁强(清华大学医学院)

1918年是人类历史上的至暗时刻。此时的中国陷入南北分裂、军阀割据、相互混战的年代;大洋彼岸,第一次世界大战爆发,欧洲四分五裂,尸横遍野,无数年轻人在泥泞的战壕中不知为何而战斗。更为可怕的是,一种看不见的病毒正逐渐在世界范围内扩散,这是人类历史上最致命的流感病毒,于1918年席卷全球,共造成约5000万人死亡,仅一年的死亡人数就超过了1347-1353年黑死病(欧洲鼠疫)肆虐六年的战绩(2500万人死亡)。除了极高的致死率,本次流感的另一特点是:年轻人,特别是20-40岁的人,死亡率最高。

这一病毒最先在西班牙公布,因此这次疫情也称为“西班牙流感”。“西班牙流感”病毒轻轻地来,悄悄地走,没有带走一片云彩,18个月后便完全神秘地消失。但是,造成这次大流感的病毒是什么样子?从哪里来?为什么致死率如此之高……这些都成了当时的“悬案”。

想要破解这些“悬案”,首先得找到“犯罪分子”。然而,已经销声匿迹的病毒,怎能够起死回生呢?

在电影《侏罗纪公园》中,从一只吸了恐龙血后嵌在琥珀中的蚊子身上,一位科学家提取了恐龙的DNA,成功复制(克隆)出了恐龙,建成“侏罗纪公园”供游人参观。电影导演的想象力十分丰富,但是具有一定的科学道理。1918年流感病毒的“复活”和电影的桥段如出一辙,只要拿到该病毒的基因组信息(流感病毒基因组是由8股单链RNA片段组成,分别是HA、NA、M、PA、PB1、PB2、NP和NS,共编码11个病毒蛋白质),科学家就可以利用分子病毒学技术,克隆出将病毒的基因,生产出病毒(反向遗传学系统),并且可以任意修改病毒的基因组。

获取病毒样本

《侏罗纪公园》里,科学家是通过提取吸了恐龙血的蚊子DNA来找到恐龙DNA的。1918年流感病毒已经随着病人的死去也跟着消失,科学家们是如何寻找它的踪迹的呢?这里必须提到两位科学家,分别是Johan Hultin和Jeffery Taubenberger。

Johan Hultin是瑞典人,1924年出生,后来移民美国,在爱荷华大学(University of Iowa)读医学博士。Johan是一个多才多艺,喜欢到处闯荡的人,他设计了提高汽车安全系统的方案,被美国交通部采用;他也是年纪最大的、在我国慕士塔格峰(海拔7500米)滑雪的人。可能是瑞典人骨子里有滑雪的传统,已故著名分子免疫学家Jürg Tschopp教授也是科学界的滑雪高手。

1950年,布鲁克黑文国家实验室 (Brookhaven National Laboratory) 的William Hale博士访问爱荷华大学,在报告中谈及1918年大流感,提到“或许应该去北极地区寻找永久冻土层下面的1918年流感罹难者来寻找病毒的踪迹”。言者无心,听者有意,Johan立刻和导师Albert McKee博士提出自己想去阿拉斯加寻找1918年流感病毒,以此作为自己的博士论文。26岁的Johan意气风发,呼朋唤友,立刻出发前往阿拉斯加,开始了他的病毒侦探之旅。

他来到阿拉斯加一个叫做Brevig Mission的村子。这个村子在1918年约有80人,但是据记载,在当年11月15日至20日期间,流感病毒在短短五天内夺去了72人的生命。Johan坚信,他能在这里找到1918年流感病毒的踪迹。1951年夏天,经过村落中长者的同意,他开始挖掘流感病死者的墓地。挖掘冻土层非常困难,Johan和同事生起火,将地面烤暖进行挖掘。挖掘工作持续了数天,Johan找到了多具流感患者尸体,并取得了死者肺部组织样品。然而,当他回到爱荷华大学实验室,将肺部组织样品去感染鸡胚,却并没有使病毒复活。Johan的侦探之旅就这样以失败告终[1-2]。

多年之后,又有一位科学家Jeffery Taubenberger博士想寻找1918年流感病毒。Jeff 1961年出生于德国,9岁时跟随在五角大楼工作的父母来到美国,后分别在1986年和1987年获得医学博士 (MD) 和哲学博士 (PhD) 学位,1988年进入美国国立健康研究院(NIH)的国家癌症研究中心(NCI)进行病理学研究。1993年,Jeff进入美国武装部队病理学研究所(Armed Forces Institute of Pathology,AFIP)参与组建一个新的实验室,旨在将当时新的分子生物学技术引入到研究所的病理学研究中。1994年,他被提升为分子病理学部的主任(Chief of the Division of Molecular Pathology),拥有了自己的实验室,可以自由研究一些基础科学问题。

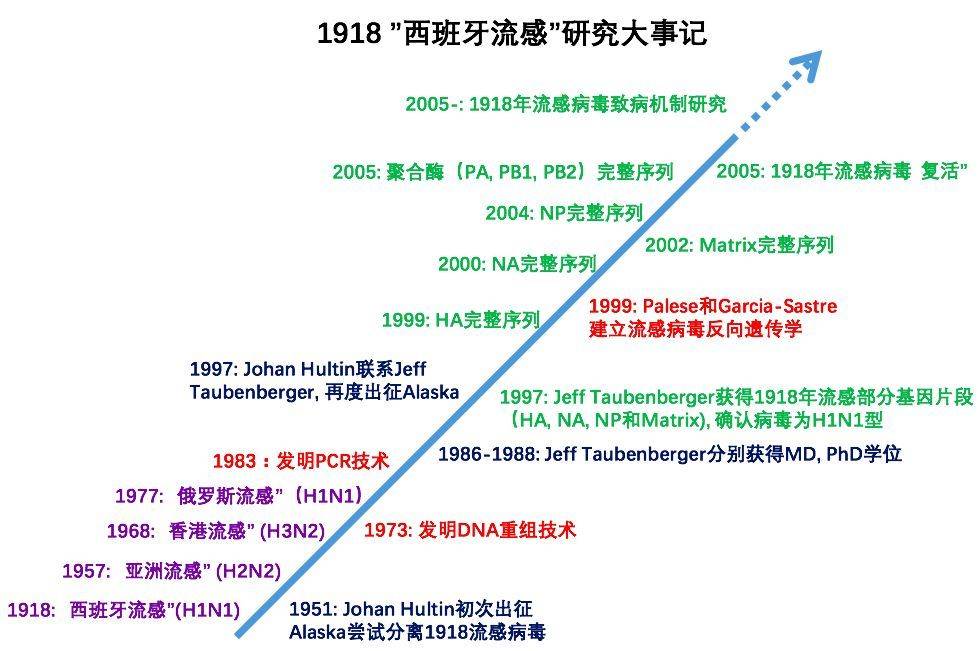

病理学研究所收集有1918年流感盛行期间死亡的战士的病理标本,Jeff在其中一名死者——美国南卡罗莱纳州的21岁士兵(死于当年9月)——的肺部发现了1918流感病毒RNA[2-3]。比Johan更为幸运的是,此时,聚合酶链式反应(PCR)技术已经比较成熟。这一技术发明于80年代,是一种体外核酸扩增技术,能在试管内将微量的DNA或者RNA片段于数小时内以指数增长的方式扩增至十万乃至百万倍,无愧是生物医学领域中的一项革命性创举。1997年,Jeff和同事Ann Reid等利用PCR技术,分别克隆了1918流感病毒的四条基因(HA, NA, NP和Matrix基因)的部分序列,并进行测序。通过有限的部分序列信息,Jeff基本确定了1918年流感病毒为H1N1型流感病毒[4]。

但是,经过近80年福尔马林和石蜡的保存,病理样品的病毒核酸破坏严重,PCR效率不高,从尸检获得的微量组织不足以支持后续研究,难以得到完整的病毒基因组序列。不过,这个问题马上得到了解决:73岁退休在家的Johan居然还读论文——他在《科学》(Science)杂志上看到Jeff发表的文章,心中重燃追寻1918流感的热情,决定继续远征!Johan联系了Jeff,表示可以重回Brevig Mission,获取埋在永久冻土层的病死者肺部组织。Johan重获当地的许可,于46年之后,再一次尝试挖掘1918年流感罹难者尸体。

此次挖掘获得了4名流感罹难者的冰冻肺部检体,其中一位大约30岁的肥胖女性(取名为Lucy)身上取出的肺部组织含有大量高质量的流感RNA。这名女性的脂肪保护了肺部组织免于腐烂,因此也保留了病毒的RNA。利用这份珍贵的样品,Jeff团队分别在1999年测定了HA的完整序列[5],2000年测定了NA的完整序列[6],2001年测定了NS1的完整序列[7],2002年测定了Matrix的完整序列[8],2004年测定了NP的完整序列[9],最终在2005年测定了病毒聚合酶基因(PA, PB1, PB2)的完整序列[10],至此,从1997到2005年,9年时间,1918年流感病毒的8条全基因组序列测定完毕。笔者感慨,Johan生不逢时,如果在1951年就有PCR技术,或许Johan的博士论文就顺利多了,1918年流感病毒的真面目也会早早揭开;另外,在二代测序技术发达的今天,可能Jeff团队9年的工作在几个小时之内就能完成…… 想起牛顿的一句话“我之所以看得更远,是因为我站在巨人的肩膀上”。

If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants. by Isaac Newton

复活1918年流感病毒

70年代兴起的DNA重组技术,是生物医学领域具有里程碑意义的事件。人类可以像做工程一样,对DNA进行克隆和改造。2005年,科学家们已经获得1918年流感病毒的全基因组序列,对它的来源有了一定的认识。美国亚利桑那大学的Michael Worobey及其同事利用分子时钟的研究方法,指出1918年H1N1流感病毒是人的H1病毒和禽类的N1病毒重组的结果[11],但是由于缺乏这之前的流感病毒的基因序列信息,不能进行充分的遗传分析,所以他的“重组来源说”仍存在一定的争议。

我们知道,基因序列固然重要,但是基因序列不能回答1918流感病毒为何有如此高的致病性。为了进一步研究这个问题,科学家们便开始利用DNA重组技术,参照病毒基因组序列“复活”1918年流感病毒,这和《侏罗纪公园》打算复活恐龙的想法大同小异。

美国纽约市中央公园旁西奈山医学院的Peter Palese博士和Adolfo Garcia-Sastre博士在1999年就开发了将流感病毒基因组克隆到特殊的DNA载体,产生重组活流感病毒的技术(反向遗传学技术),这项技术是研究流感病毒基因功能有效的遗传学工具(威斯康辛大学麦迪逊分校的Yoshihiro Kawaoka博士也独立开发了该技术)[12-14]。所以,Peter和Adolfo打算利用这一技术“复活”1918年流感病毒——这立刻引起社会舆论的轩然大波。美国疾病预防与控制中心(CDC)经过慎重考虑和多重评估,认为该项研究可以为保护公共安全提供重要信息和为应对将来流感大爆发提供对策(“The fundamental purpose of this work was to provide information critical to protect public health and to develop measures effective against future influenza pandemics.”),最终决定实施病毒的“复活”计划,但是必须在严格的生物安全保障下进行。在CDC诸多的严格规定中,有一条是:只允许受过严格训练的流感专家Terrence Tumpey博士开展复活实验。

Terrence在2005年夏天开始“复活”工作。为了减少风险,他只能承担此一项课题,且只能在同事不在实验室的下班时间开展实验。也只有他的指纹可以进入复活流感病毒所使用的“升级版生物安全3级(BSL-3E)实验室”,并且存放病毒样品的冰箱也仅仅可以通过他的虹膜识别系统才能打开。同时,他每天需要服用抗流感病毒药物奥司他韦(Oseltamivir),以防止感染。Terrence也签署了知情同意书,如果他不幸被感染,将会被隔离,不能与外界接触。

2005年7月,利用反向遗传学系统,Terrence使用Peter Palese博士提供的载体,将病毒基因分别克隆到载体中,然后将载体一同导入体外培养的人肾上皮细胞系(293T)中,等待病毒的复活。当看到1918年流感病毒复活时候,Terrence意识到,他们创造了历史——一个已经绝迹的病毒通过科学家的努力和智慧被赋予了新的生命。他在高度防护的实验室里(BSL-3E),打开了“潘多拉”的盒子。

科学家们随即展开了对1918年流感病毒致病机制的研究。研究表明,这种病毒在小鼠体内肺部组织的复制能力以及致病能力比其他流感病毒显著增强。用1918年流感病毒与Tx/91 (1991年在美国德克萨斯州分离得到的H1N1病毒株) 分别以106病毒剂量感染小鼠(每组感染13只小鼠),在感染2天后,前者即可导致小鼠体重下降13%,而Tx/91病毒感染的小鼠体重基本没有变化;前者感染的小鼠在感染3天后开始出现死亡,5天后全部死亡,而Tx/91病毒感染的小鼠直到实验结束也没有死亡现象。在感染第四天后,小鼠的肺部组织中,1918年流感病毒的病毒载量是Tx/91病毒的39000倍,并且引起严重的肺部损失,并伴随严重的肺部炎症,引起肺功能衰竭[15]。

后续进一步研究发现,1918年流感病毒会引发强烈的免疫系统应答,产生“细胞因子风暴”——免疫细胞大量活化,引发细胞因子和炎症分子大量、快速释放,这种过度反应会使机体出现超负荷状态,出现严重炎症和肺部积液,增加继发感染几率[16]。年轻、健康的成年人免疫系统较强,通常更容易产生“细胞因子风暴”,这也解释了在1918年流感中为什么年轻、健康的成年人反而死亡率更高。

至此,科学家们经过多年的努力(1951-2006年),借助于分子生物学技术,终于揭开了1918年流感病毒的神秘面纱。我们对病毒从何而来,病毒的遗传信息是什么,以及为什么会在青年人中引起如此高的死亡率有了清晰的认识。

远未结束的战争

人人闻之色变的“西班牙流感”已是一个世纪前的阴影了。曾经,人类面对病毒性疾病束手无策,只能被动接受死神的宣判。然而,在过去的一百年里,人类从未停止过对大自然的探索,在科学和医学上取得了巨大的进步,现在应对新发和再发传染性疾病的能力已大大加强。逐渐从被动挨打,到主动出击,我们现在掌握的分子病毒学技术可以对病毒进行工程化改造和设计,按照我们的意愿生产病毒——这便是疫苗的来源。但是,分子病毒学技术是一把双刃剑,如何安全地运用这项技术,以及在何种情况下运用这项技术,需要经过严格考量。我们不希望“基因编辑婴儿”类似事件的发生,我们希望我们可以正确地利用分子病毒学技术探索大自然,认知病毒,造福人类。

随着全球化进程的快速发展,以及人和自然交互变得逐渐频繁,我们面临新发和再发传染性疾病的威胁也日益加剧,病毒的传播速度也大大加快。我们可以看到,从2003年“非典”(非典型呼吸道综合征,由SARS冠状病毒感染引起)暴发,到2012年“中东呼吸道综合征”(MERS病毒感染引起)出现, 再到2015年美洲寨卡病毒重现,以及从2018年开始,目前仍在非洲肆虐的埃博拉疫情(截至2019年10月7日,已有超过3000人感染,其中逾2000人死亡),还有当前正在对我国养猪业造成重创的非洲猪瘟病毒(2019年4月19日,全中国大陆31个省市自治区都传出猪瘟疫情,非洲猪瘟传染性强、病畜死亡几乎达到100%)……我们很难预测下一次是什么时候,什么病毒会出现。这对传染性疾病的监测以及疾病暴发后的应急响应机制提出了很高的要求。

2003年全球SARS病例分布。得益于全球警报和患者隔离制度,全球SARS病例总数得以控制。 | 来源:https://www.nature.com/nature/focus/sars/map.html

开发低成本、高灵敏度且高特异性、高通量、方便携带、实时快速的检测方法对于及时发现病原体是至关重要的。美国麻省理工学院的张锋教授最近利用CRISPR技术开发的“SHOLCK”技术可以对1微升临床样品在1小时内给出诊断结果,其灵敏度可达1拷贝,且成本约为0.6美金每个样品。

同时,加强广谱抗病毒活性的药物以及预防性疫苗的研发也是应对新发、突发病毒性疾病的有效手段,这就需要在基础科研领域工作的病毒学家孜孜不倦地寻找病毒的“阿喀琉斯之踵”,找到以不变应万变的策略。

在2003暴发SARS之后,我国建立了完备的应对传染病的国家突发公共事件应急响应机制,传染病的防控能力大大增强。国家“传染病防治”重大科技专项充分表明我国对传染性疾病基础研究的重视,可以为抵抗传染性病原提供更多的理论研究。

2018年,地处武汉的国家生物安全(四级)实验室(简称“武汉P4实验室”)正式投入运行,具备开展高致性病原微生物实验室活动的资质,在国家公共卫生应急反应体系和生物防范体系中发挥着核心作用和生物安全平台支撑作用。

另外,我们也应该主动出击,去了解病毒,预测病毒的流行。人类病毒组计划(Global Virome Project)便是我们主动了解潜在病毒的策略,这项计划旨在通过病毒检测和样品收集,一方面获得“病毒生态学”大数据,包括宿主范围、地理分布和流行病学;另一方面通过测序病毒基因组获得数据库,建立一个综合自然病毒生态学和遗传学的病毒超级数据库,以应对未来新发和再发病毒性传染病的威胁。该计划需要全球科学家的共同努力,合作描绘全球病毒谱。届时,当遇到新发和再发病毒传染病时,我们就可以像遇到生僻字去查字典一样,迅速对病毒有所认识,做到“知己知彼,百战不殆”。

以史为鉴,可以知兴替。我们对过去总结得多深,可能决定我们将来能走多远。在“西班牙流感”过去百年之际,科学普及出版社出版发行了《流感病毒:躲也躲不过的敌人》一书。这本书由中国科学院院士、中国疾病预防控制中心主任高福和中国科学院武汉病毒研究所刘欢博士担任主编,以大家熟知的“流行性感冒“为切入点,以点带面,介绍了流感病毒以及其他严重威胁人类公共健康的病毒。十个章节层层递进,涉及到病毒性疾病发生、流行和控制、疫苗和抗病毒药物研发、生命和演化、国际合作和中国发展以及现代科技与全球人类健康等话题,是一部普及科学精神,传递科学思想,人文精神的著作,推荐大家阅读。

病毒性疾病的传播不需要“签证”,并没有国界和地域的限制,传染性疾病的控制不仅仅是政府的事情,也需要普通民众、学术界、工业界和政府的广泛参与,精诚合作。在传染性疾病面前,所有的人类都是命运共同体。希望每个人读完这本书后,在面临新发和再发病毒性疾病的攻击时,会多一些理性和思考,少一些不安和恐慌,并且能够积极为战胜病毒性传染病尽自己的一份力量。

参考资料:

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Johan_Hultin

[2] Taubenberger, J. K., et al. (2007). "Discovery and characterization of the 1918 pandemic influenza virus in historical context." Antivir Ther 12(4 Pt B): 581-591.

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffery_Taubenberger

[4] Taubenberger, J. K., et al. (1997). "Initial genetic characterization of the 1918 "Spanish" influenza virus." Science 275(5307): 1793-1796.

[5] Reid, A. H., et al. (1999). "Origin and evolution of the 1918 "Spanish" influenza virus hemagglutinin gene." Proc Natl Acad Sci U S A 96(4): 1651-1656.

[6] Reid, A. H., et al. (2000). "Characterization of the 1918 "Spanish" influenza virus neuraminidase gene." Proc Natl Acad Sci U S A 97(12): 6785-6790.

[7] Basler, C. F., et al. (2001). "Sequence of the 1918 pandemic influenza virus nonstructural gene (NS) segment and characterization of recombinant viruses bearing the 1918 NS genes." Proc Natl Acad Sci U S A 98(5): 2746-2751.

[8] Reid, A. H., et al. (2002). "Characterization of the 1918 "Spanish" influenza virus matrix gene segment." J Virol 76(21): 10717-10723.

[9] Reid, A. H., et al. (2004). "Novel origin of the 1918 pandemic influenza virus nucleoprotein gene." J Virol 78(22): 12462-12470.

[10] Taubenberger, J. K., et al. (2005). "Characterization of the 1918 influenza virus polymerase genes." Nature 437(7060): 889-893.

参考文献[4-10] Taubenberger博士团队分别将1918年流感病毒的基因进行测序

[11] Worobey, M., et al. (2014). "Genesis and pathogenesis of the 1918 pandemic H1N1 influenza A virus." Proc Natl Acad Sci U S A 111(22): 8107-8112.

[12] Luytjes, W., et al. (1989). "Amplification, expression, and packaging of foreign gene by influenza virus." Cell 59(6): 1107-1113.

[13] Fodor, E., et al. (1999). "Rescue of influenza A virus from recombinant DNA." J Virol 73(11): 9679-9682.

[14] Neumann, G., et al. (1999). "Generation of influenza A viruses entirely from cloned cDNAs." Proc Natl Acad Sci U S A 96(16): 9345-9350.

参考文章12-14:报道流感病毒反向遗传学操作系统

[15] Tumpey, T. M., et al. (2005). "Characterization of the reconstructed 1918 Spanish influenza pandemic virus." Science 310(5745): 77-80.

参考文献15:复活1918年流感病毒,并研究其致病性以及致病机制

[16] Kash, J. C., et al. (2006). "Genomic analysis of increased host immune and cell death responses induced by 1918 influenza virus." Nature 443(7111): 578-581.

参考文献16: 发现1918年流感病毒可引起宿主过强的免疫应答