扫码打开虎嗅APP

中国的十二生肖纪年以鼠居首,这一点人所共知,然而为什么要以这样一种看似不起眼、甚至未必招人喜欢的动物打头,却很难解释。

民间广为流传的说法是:上天本来想安排牛居首,但狡猾的老鼠坐在牛角上,在最后一刻跳到了牛前面,排在了第一。1074年编纂成书的《突厥语大词典》中的bars(虎年)条也有一个传说:一位可汗因计算某次战争的年代出错,故决定设置纪年法,为此下令赶动物过伊犁河,“其中有十二种泅水过了河,于是便用这十二种动物的名字当作十二个年的名称。”它们过河的先后顺序是:鼠、牛、虎、兔、鳄鱼、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。除了汉文化中的“龙”替换成了“鳄鱼”,其余生肖及顺序在此都完全一致。

不过,可以想见,这都是因为后人已经“知其然而不知其所以然”,才由此产生出来的解释性传说。一如后世不知道“无锡”本是古越语,而强解为“此地本有锡矿,后锡山开采完毕,没有锡了,故名”。这通常被视为通俗语源学(folk etymology),在古希腊神话中就有一类是推源论神话,即解释某些现象、事件、名称的起源或缘故的神话。

这些当然不是历史的真相,那么,在这个问题上,合理的解释究竟是什么?

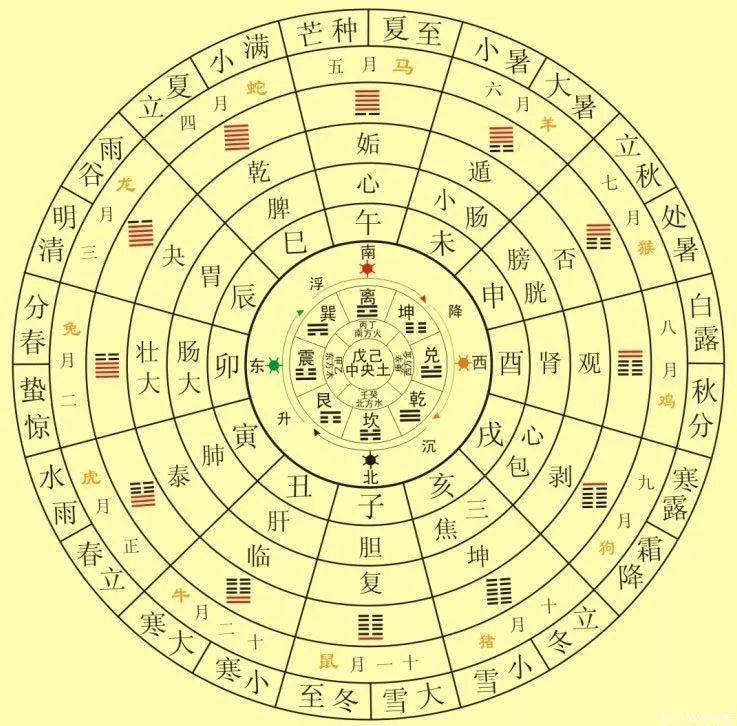

中国十二生肖与传统计时、易经八卦、中医等都有密切联系

十二生肖的中国化

十二生肖如今被视为最典型的中国文化特色之一,但其起源长久以来都是个谜团。直到近代国门大开,人们才发现,不只中国有十二生肖,埃及、希腊和印度都有,只是动物的种类、顺序不完全一致——例如印度的十二生肖中,对应老虎的是狮子,而对应龙的则是摩睺罗迦(天龙八部之一的大蟒神)。

郭沫若认为,世界各族的生肖都可追溯到古巴比伦,中亚居民模仿巴比伦黄道十二宫纪年,由此才东传到中国;他在《甲骨文字研究·释干支》中推断中国自古用以纪年的十二地支,真正的源头就是黄道十二宫。

黄道十二宫图人像,出自西方中世纪《贝里公爵的豪华时祷书》,创作于1412年至1416年

在这个问题上,虽然学者间还有一些细节的争论,但大体都同意,是两河流域的古巴比伦人最早将黄道十二宫与十二神兽代表的星座联系起来。这随着其占星术于公元前3000年左右就开始外传,由此在西方发展出十二星座,而在东方则衍生出十二生肖。

黄道十二宫因与十二神兽相配,故被古希腊人称为“动物圈、兽带”,后简化为zōidiakòs(‘circle of animals’),即英语zodiac的词源,另一个英语词zoo(动物园)与此同源,都可追溯到希腊语zōion(“动物”)。英国汉学家魏根深在《中国历史研究手册》中指出:这里的“基本不同之处就是,黄道带在西方被用于通过出生月来决定人的性格。在中国,黄道带则是通过一种传说的方式来纪年,因此通过一个人出生的年份来决定他的性格。”

十二生肖竟然起源于遥远的两河流域文明,这乍看令人惊诧,但确实有其可能。对上古马车、青铜器、小麦的起源研究均表明,中国与西北内陆的通道(即后来的“丝绸之路”)在极为久远的年代就已存在。另一个可能的证据是:两河文明盛行十二进制,中国文明中盛行的一般都是二进制、十进制和十六进制(“半斤八两”就是十六进制,以十六两为一斤),但唯独在年、月、时辰的计算上采取的却是十二进制。

商朝的数字

当然,月亮的阴晴圆缺对原始社会的人们而言是最明显的周期,因而不同文明几乎都把一年分为十二个月,但纪年、时辰可就不一定了,像孟加拉国传统计时法prohor将一天分为8份,其时间计量单位dondo大致相当于24分钟。

我们现在惯于十年(“90年代”)、百年(“世纪”)来分段,而一天中的时段划分,在战国时代竟有分为10、12、16、18或32个时段等不同习惯,1975年云梦楚简的历书上,一天也分为16个时段,直至西汉才确定为一天12个时段。

即便如此,中国当时历来使用的也是干支纪年,用的是子丑寅卯等十二地支,最早将十二支与鼠、牛、虎等十二种动物对应的文献只能追溯到东汉王充的《论衡》,但为什么形成这样的对应关系,却很难解释,日本学者中野美代子猜测可能起源于印度。一种通行的看法认为这是东汉以后经由中亚,通过“北俗”传入中原的。

清人赵翼在《陔余丛考》“十二相属”条中指出:“盖北俗初无所谓子丑寅卯之十二辰,但以鼠牛虎兔之类分纪岁时,浸寻流传于中国,遂相沿不废耳。”不过1975年睡虎地秦简、1986年天水放马滩秦简的出土,证明这种对应关系至迟在秦代就已形成。

如果把十二生肖和通行的十二星座做一比较,差异立刻就出来了,除了纪月和纪年的不同,还有两个显著不同:首先,现在西方的十二星座大量和神话人物相关,动物能与十二生肖比对上的寥寥无几,更没有老鼠;其次,十二星座一般是从3月21日开始的,也就是每一年的春分点,而不像中国这样是从仍在严寒季节的正月初一开始。

在此值得注意的是,古希腊人所说的zōion,并不仅是野兽之类的“动物”,而是任何“有生命的存在”(animatedbeing),包括魔鬼、诸神、有灵魂的星宿——乃至有灵魂的整个宇宙。无论十二星座还是十二支,其理论基础都是一样的,即相信天地间有某些具备特殊灵性的存在,主宰着宇宙间的生命力,所以出生在特定星座或生肖的人,其个性、命运受这一神物所影响。

在印度,十二生肖原本都是神的坐骑,“象头神”(Hastimukha)迦纳什(Ganapati)是印度教、佛教和耆那教共同崇奉的神,系湿婆与雪山神女之子,号称“一切障碍的主人”(Vighnesvara)和“障碍的克服者”(Vināyaka),但他的坐骑却是一只老鼠——虽然两者体型悬殊,但老鼠也是“障碍克服者”。鉴于老鼠在印度的十二生肖中就已出现,在此不妨推断,鼠既居十二生肖之首,必定也因为在它身上体现着宇宙的某种神秘力量。

宇宙时间是连贯不断的,纪年、纪时原本都是为了方便起见所作的人为分段,由此而来的一个问题便是:哪里才算是个头?现代人或许理所当然地觉得:新年是从1月1日开始,每一天则从半夜0点开始,然而,在古代不同文明、不同地方,计时方式是千差万别的。英国史学家伊恩·莫蒂默在《欧罗巴一千年》中指出,16世纪初的欧洲,新年开始的时间有1月1日、3月1日、3月25日、9月1日、12月25日等不同起始时间。波斯新年瑙鲁孜节、东南亚的泼水节/宋干节都在三四月之交的春分点附近,这也是很多文化中普遍的观念:一年应从春回大地起始,而一天也应从第一缕阳光出现的时刻算起。

《贝里公爵的豪华时祷书》:三月,双鱼与白羊的交界

中国历史上,也曾有过这样的计时。睡虎地秦简《日书》中,已经提到“子,鼠也”,但当时一天的时间是从寅时(3-5点)算起的,并不以“子”居首;西汉王莽改制,采用殷历,以十二月为岁首,“鸡鸣为朔”,即以鸡鸣时分定为一天的起始。文献记载普遍认为,夏商周三代,夏历建寅、殷历建丑、周历建子——所谓“建子”,即以子月(十一月)为岁首的历法,虽然在汉武帝太初改历之后,通行至今的一直是以寅月(正月)为岁首的夏历,但周代八百年以子月为一年之始、子时为一日之始的做法可能已深入人心。

刻有天干地支符号的甲骨文

东汉班固《汉书·律历志上》在刘歆《三统历》基础上发挥:“三统者,天施、地化、人事之纪也。十一月,乾之初九,阳气伏于地下,始著为一,万物萌动,钟于太阴,故黄钟为天统,律长九寸。九者,所以究极中和,为万物元也。”稍晚,许慎在《说文解字》解释:“子,十一月,阳气动,万物滋。”可见当时的观念认为阳气在夏历十一月的冬季就已萌动。

到宋代,理学家邵雍总结出“天开于子,地辟于丑,人生于寅”一语,《西游记》第一回也引邵雍的话说“冬至子之半,天心无改移。一阳初动处,万物未生时”,强调“到此,天始有根”,也就是说,“子”是宇宙的起始。

之所以将一日之始定在最黑暗的半夜子时、一年之始定在阴气最盛的隆冬,是因为在中国的气化宇宙观中,认为宇宙之间充满了“气”这种生命力,而日夜、四季说到底都是“气”的消长变化。在《黄帝内经·灵枢》的“顺气一日分为四时”篇中,就认为黄昏时“气”渐渐衰微,而入夜后则“气”咸伏,直到夜半阳气渐生,再次发生变化。换言之,子时正是气化宇宙的平衡点开始出现变化,所谓“一元复始,万象更新”的起点。

也就是说,按照这种观念,一天、一年不是在黎明、春天才开始,而是在“阳气”刚开始萌动时就算起了。就像婴儿,不是从它呱呱坠地那天才算起,而是它在母体内受孕结合为胚胎那一刻就是生命了——也正因此,中国传统的“虚岁”是从受孕时算起,往往显得比西式的实岁要多上一年。

在古罗马,每天的时辰是从黎明算起的,如第1小时相当于现代的早晨6点;罗马人最尊敬的神祇之一玛图塔圣母(伟大的母亲)是生育、起源和曙光女神,可见在罗马人的观念中,这三者密切相关。

中国没有这样的神灵,但推想可知:在中国人的观念里,宇宙、时间、生命的胎动是在阴阳之气初露消长的黑暗中就开始了。在生活实践中,这样的历法规定有两个明显的优点:新年定在隆冬,则可以长期欢庆、休息而不耽误农时;一日之始定在半夜,则可以固定时间,因为四季昼夜消长,每天太阳升起的时间都不一样。这大概是它最初被普遍采用的最根本原因。

鼠:神秘动物

很有可能,正是这种不同的生命、时间本源观念,导致了中国人惯于把老鼠列为十二生肖之首。

鼠对应的地支正是“子”。《史记·律书》解释:“子者滋也,滋者,言万物滋于下也。”《汉书·律历志》也说:“孳萌于子。”子、孽本意均指阳气始萌,为生命之始;“字”也是指孳乳衍生出的文字。老鼠是夜半阳气萌动时最为人所熟知的动物,而且繁衍生殖能力极强,当十二生肖出现时,逐渐被用来和十二地支的“子”对应,可说顺理成章。

值得注意的一点是:“鼠”字最初并不仅指老鼠。《说文解字》:“鼠,穴虫之总名也。象形。凡鼠之属皆从鼠。”段玉裁《说文解字注》解释得更明白:“鼠,穴虫之总名也。其类不同而皆谓之鼠。”参照《说文解字》中对“鸟”的解释可以让我们更好地理解这一点:“鸟,长尾禽总名也……凡鸟之属皆从鸟。”也就是说,“鼠”在当时不是对某一种动物的“种名”,而是对一类动物的“类称”,所有“穴虫”均可称为“鼠”。这种思维方式在云南基诺族中仍可见到,他们把所有动物分为三大类:梢(兽)、合(鼠)、厄(鸟)。三类动物分属于不同的兽神:“梢”指四脚的、能在山上跑的动物;“合”指有四脚、能在树上爬的小动物;“厄”指两脚而能飞的动物。在日语中,“鼠”(ネズミ,nezumi)的词源据考也是指“栖居在暗处的动物”,并非特指。

我们现在还是会把9000多种不同鸟类都称作“鸟”,但却已经不会把所有穴居动物都称作“鼠”了,其词义早已大为窄化。不过,在汉字中仍可看到最初的痕迹:以“鼠”为部首的,包括鼬、鼯等不同动物,其中有一些甚至根本不是老鼠所属的啮齿目动物,如鼩鼱属鼩形目、鼹鼠则属食虫目。貂(鼦)现在被看作食肉目鼬科动物,但《说文解字》却说:“貂,鼠属。”而“鼫鼠”一词甚至可以用来指昆虫类的蝼蛄。李时珍《本草纲目·兽三·鼫鼠》:“鼫鼠处处有之,居土穴、树孔中……好食粟、豆,与鼢鼠俱为田害。《本草经》云:‘蝼蛄一名鼫鼠。’谓此也。”

至今在汉语中,松鼠、飞鼠(蝙蝠)等还可看出,在古人心目中“鼠”不仅指老鼠,还泛指许多与鼠相似的动物;而河狸、豪猪属于啮齿目,却不被视为鼠类。鼬、貂、海獭、獾都有亲缘关系,但从构字偏旁看,中国人认为它们分别属鼠类和兽类,有时甚至模棱两可,如鼧鼥可称为“土拨鼠”或“旱獭”。在日语中,甚至刺猬也叫“針鼠”。这些都表明,古人在做动物分类时,根据的是其外表、习性上的相似性,虽然看起来“不科学”,但想想看,澳大利亚的Kangaroo,近代中国人得知后,也一样照着其外形译作“袋鼠”,虽然它和老鼠在动物分类上甚至连亚纲都不一样。

作为夜行穴居动物的“鼠”,对古人而言有着特殊意义。这不仅是因为他们深信代表生命本源的“阳气”始萌于夜半阴阳交替之际,还因为在这样的宇宙观中,穴本身就是宇宙生命诞生之处。所谓“玄之又玄,众妙之门”,生命本就产自孔道。在气化宇宙观中,洞穴又尤为蕴藏活力之所。据《汉书·南蛮西南夷列传》,巴郡南郡蛮本有五姓,其祖先均生于山中的“赤黑二穴”,而能“掷剑于石穴”者就被奉为君主。不仅生于穴,死后的墓地也叫“穴”,风水术上讲究地脉、地穴,认为这可以神秘地保佑整个家族的延续。最后,人作为小宇宙,也有经脉、穴道、七窍,《庄子·齐物论》中提到的“人籁”是指人从七窍之一的口中吹奏之音,“地籁”是地上无数的洞穴经风发出的声响,而“天籁”则是宇宙自然之音。

虽然十二生肖与十二支对应关系确定的东汉时,中国社会早已摆脱了原始状态,但人们仍然清楚地知道,上古时的初民是穴居生活的。东汉初年成书的《汉书》卷二五郊祀志记载:大夫祭门、户、井、灶、中霤五祀。韦昭注:“古者穴居,故名室中为中霤。”《墨子·节用中》:“古者人之始生未有宫室之时,因陵丘堀穴而处焉。圣王虑之,以为堀穴。”现代考古学也证明,新石器时代的仰韶文化遗址最普遍的居址是往地下挖半人高的深度,这样既可安全,又可躲避湿冷空气;在碾子坡先周居址中则发现有穴居和半穴居两类房屋基址,证明《诗经·大雅·绵》描绘周人迁岐以前“陶复陶穴”的居住生活是真实的。我们的语言中至今还留有这样的痕迹:人们常把自己家称作“窝”,而婚房则叫“洞房”。

处于这样生活中的先人,很自然地会把穴居动物神秘化。《周礼》记载上古还有一种官职叫“穴氏”:“穴氏掌攻蛰兽,各以其物火之。以时献其珍异皮革。”所谓“蛰兽”,是指熊罴等穴居冬眠的生物,在古人看来,这些动物每年有规律地消失又重现,仿佛死而复生,将之视为亲近生命源泉或大地奥秘的象征。很多洞窟因而成为人们的崇拜对象,佛教传入后,人们随之开凿石窟以造佛像;在泰语中,wat以此既指“窟穴”,又指“寺庙”。

在佤族创世神话《司岗里》中,“司岗里”一词就是“从崖洞中出来”之意,指最初的人类都是从洞穴中生出,且提到“我们由老鼠带领去到有水的地方”,是穴居的老鼠引导人类发现赖以生存的水源。

玄奘《大唐西域记》卷十二还提到瞿萨旦那国(今和田)有鼠壤坟传说,据说土堆中的鼠王有神力保佑该国。这或许有助于我们理解《庄子·应帝王》的一句:“鸟高飞以避矰弋之害,鼷鼠深穴乎神丘之下以避熏凿之患。”此处所说的“神丘”乃指祭社神之坛,鼷鼠深穴于神坛之下,那很可能本身也被看作具有神性。

在秦汉以后,“鼠”越来越多地被用于特指老鼠,其形象也越来越不讨人喜欢——毕竟对农业文明的中国人来说,老鼠、田鼠都是害兽。早在春秋时期,《左传》就已有三处“鼷鼠食郊牛”的记载,《汉书·五行志》认为这均属不祥之兆,因为“鼠,小虫,性盗窃,鼷又其小者也;牛,大畜,祭天尊物也”,预示着以下犯上的内乱。这当然是神秘性的解释,但也足见鼠在人们眼中的地位已很低。

郪江镇金钟山汉墓中的石雕,被人称为“狗咬耗子”

中国人都知道“一人得道,鸡犬升天”的传说,但其实它还有下半段,最早记载此事的西晋人张华《博物志》中说:“唐房升仙,鸡狗并去。唯以鼠恶不将去,鼠悔,一月三出肠也,谓之唐鼠。”连鸡犬都能沾光,却唯独老鼠不行,可见在当时人的心目中,老鼠已算是家宅中地位最低的动物了。

现存鼠类共有多达1700多个物种,其中最为人所熟知的无疑是家鼠——小家鼠、黑家鼠、褐家鼠、黄胸鼠等从进化论角度而言其实都是非常新的物种,是随着农业文明村落才逐渐演化而成的。正如家畜一样,它们的诸多特性都是在近一两万年内与人类共生中不断适应性演化的结果,但这种顽强的生命力,既令人惊叹,又招人厌恶:因为老鼠能在污浊的角落里生存,常携带某些病原体,看上去不怕脏、不怕病。

在历史上,鼠疫不止一次令人谈虎色变,中世纪夺走欧洲三分之一人口生命的“黑死病”,一般认为就是淋巴腺鼠疫。由此带来的一项制度创新影响至今:鼠疫流行时,威尼斯规定东方归来的船只必须先在海上停留40天,予以隔离,确定船客无人感染瘟疫才可登陆,意大利语“40”为quaranta,英文的“检疫”(quarantine)一词就是由此而来。

游戏《A Plague Tale: Innocence》中的场景

正因为老鼠的这些形象,乌丙安《中国民间信仰》中搜罗了全国各地的资料,却没有一点关于鼠崇拜的记载。虽然后世小说中也有“五鼠闹东京”的故事,“西天走下五鼠精,神通变化,往来难测”(见《包公案》第五十八回),但大体上,离上古的穴居生活和思想观念越远,人们对老鼠这种穴居动物的好感(更不必说敬畏)就越淡。“蛇鼠一窝”原本应出自对这两种动物都穴居的观察,却成了“坏人相互勾结”的隐喻。

不过,那种对于鼠类作为生命本源的信仰,在道教中还是有痕迹可寻的。五四时期,教育家胡哲敷曾说道教“收罗一切民间低下思想”,“说好听一点,就是包罗万象;不好听一点,就是一个垃圾箱子”,鲁迅也说“中国之根柢全在道教”,它那些看似“愚民迷信”的东西,也许换个角度看正是传统理念的顽强沉淀。

据晚清薛福成《庸盦笔记》记载:“北方人以狐、蛇、猬、鼠及黄鼠狼五物为财神。民间见此五者,不敢触犯。”北方民间信仰中所谓的“胡黄白柳”四大门(狐狸、黄鼠狼、刺猬、蛇),其共同特征便是穴居,行踪诡秘。事实上,中国民间众多的狐仙、狐女传说很可能也是由此而来。从这个意义上说,对穴居动物神秘、变化难测等的信仰并未消失,只是从鼠类转移到了狐狸身上。