扫码打开虎嗅APP

本文经微信公众号“星球科学评论”授权转载,作者:云舞空城,视觉设计:陈睿婷,图片编辑:谢禹涵。星球科学评论,星球研究所旗下品牌,科学、探索、好奇。

当最后一根钻杆从冰层里取出时,科学家们也不知道,自己将要开启一个怎样的“时间胶囊”。2015年9月,中美俄意秘五国科学家集结昆仑山古里雅冰川,这是中国科学院青藏高原研究所与美国俄亥俄州里大学共同开展的一次综合科考活动,目的是通过钻取深部冰芯研究各种古代环境特征[1-3]。

古里雅冰川的一条冰舌 | 古里雅冰川位于新疆与西藏交界处的西昆仑山,其末端底部冰层年龄可达7.4万年[4]。这一数据与此前对古里雅冰芯的测年数据存在较大出入,仍需更多研究。摄影师@李久乐

冰川是古代降雪落到地面后无法融化、逐渐堆积压实形成的冰体。从蓬松的积雪转变为冰的过程里,也会将一些空气、落尘和表面的各种物质冻结起来[5]。随着冰川越积越厚,它便成为保存古代大气和冰面物质的“时间胶囊”。

阿拉斯加航特山(Mt. Hunter)冰川取出的一段冰芯 | 褐色位置是混杂了泥沙和尘埃的冰体,具有较高的研究价值。图源@NOAA Climate.gov

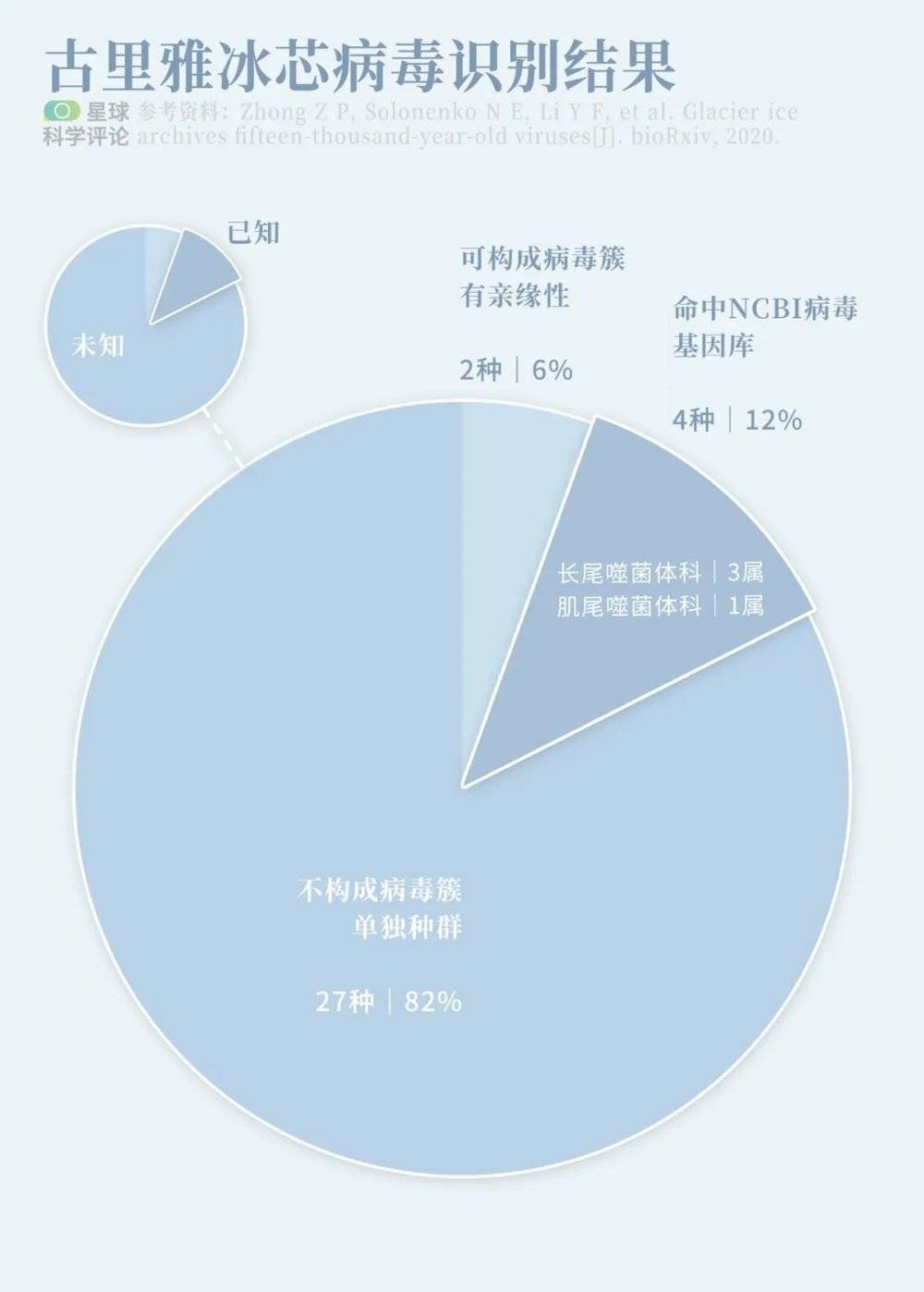

科学家在避免外界污染的前提下融化冰体,就可以推开了解过去的窗户。近几年,人们逐渐发布了一些对2015年冰芯取得的新认识,其中一项便于今年1月7日发布在BioRxiv论文预印本网站。研究者在严格消毒的环境下,从距今520~15000年范围内的冰芯里分离出了较丰富的微生物,包括18种细菌和33种病毒,其中29种病毒是人类之前从未遇见过的种类[6]。

古里雅冰川内发现的病毒种类统计图 | 发现的33种病毒里,有4种为已分类(指做过基因测序)病毒。29种未分类病毒中,2种具有亲缘关系能够聚类成病毒簇,其余27种为单独种群。制图@陈睿婷|星球科学评论

在这个春天,人们因为新型冠状病毒而格外紧张,“未知古老病毒”这几个字眼很容易挑动人们的神经。人们会担心这些病毒是否危险,会不会对人产生危害,这样的现象是否罕见,是否意味着什么可怕的事情。

所以,我们真的需要担心吗?说实话,其实不太需要。

冰川里有很多微生物

在人类眼中,冰川往往意味着严寒、生存环境恶劣、缺少生机……除了壮美之外,似乎都是一些不太好的词汇。冰川的世界里缺少宏观植物,散落的泥沙石块也无法喂饱动物。即使是在南北两极,企鹅和北极熊等动物实际上依托海洋生存,辽阔冰原仅仅是它们落脚和休憩的场所。

在山地冰川,这种荒芜感被衬托得更加强烈,即使偶尔有动物经过,那也是匆匆来去。即使是末端已经下降到林木线以下的四川贡嘎山海螺沟冰川,冰体表面同样了无生气。

但眼见不一定为实。在世界各地,研究者都曾经在冰川表面提取到丰富的微生物,包括藻类、真菌、细菌、古菌、放线菌和病毒[7-9]。它们有着对低温环境和强紫外线的超强耐受力,在冰雪的世界里写下各自的传奇。

例如近期一些报道提到,一种叫做雪藻(Chlamydomonas nivalis)的微生物正在南极冰原蓬勃生长,它们聚集成片,将冰雪染上血一般的颜色。这是一种单细胞绿藻类植物,广泛分布在南北两极冰盖和其他的高山冰雪区,在阿拉斯加的群山里、阿尔卑斯山脉的冰川上、青藏高原的腹地中、甚至终年积雪的富士山顶都有分布。每当夏季到来,雪藻会呈现出明显的红-粉红色,而到了秋末至初春,又会转变为淡淡的绿色[7]。

雪藻这样的微观植物为一个庞大的冰冻圈生态系统提供了物质保障,光合作用维系着一个十分活跃的微生物世界,其生物繁盛度远超你的想象。风也帮助维持着这个生态系统,不仅为冰面带来灰尘和有机物,给微生物添加微量元素和意外的“零食”[8],还能帮助这些微生物乘风而去,跨越群山的阻隔扎根四方[9]。

除了藻类,人们在两极的地表、冰层和湖泊中也检出了其他微生物,例如病毒。在南极的季节性湖泊Limnopolar湖中,湖水中便充斥着各式各样的病毒,以多种噬菌体为主[10]。

南极Limnopolar湖中检出的多种病毒 | 为电子显微镜下照片,其中上排为不同类型的噬菌体病毒。图源@文献[10]

细菌和真菌等细胞微生物消耗着藻类制造的有机物,而病毒又把各种细胞微生物作为“劫持目标”,一旦抓住机会便疯狂入侵,劫持细胞功能疯狂复制。被杀死的细胞生物则归于尘土,将养分归还自然。生存与死亡,合成与分解,就在这些不起眼的冰冻圈微生物之间周而复始。

庞大的微生物基数,使它们有机会被冰雪埋藏,隐藏在冰下的世界里,并且凭借优秀的适应性,存活很长时间。

在阿尔卑斯山,人们在“冰人奥茨”遗留下的草鞋里发现了2种真菌和1种放线菌,有观点认为,这些微生物可以排除后期污染,是存活了5300年的古老微生物[11-12]。冰人奥茨被发现时有一半躯体暴露在冰雪之上,人们认为他原先死在更高的山顶,被冰雪掩埋后才随着冰川运动到发现地点。

阿尔卑斯山“冰人奥茨(Ötzi)”的发现现场 | 1991年,登山者在阿尔卑斯山南坡3200多米处发现了一具距今5300多年的男性遗体木乃伊,即为大名鼎鼎的“冰人奥茨”。图源@South Tyrol 考古博物馆 / www.iceman.it

在北极的格陵兰岛,人们从冰龄为14万年的冰芯里发现了属于番茄-烟草花叶病毒的遗传物质[13],被视为从远方吹到格陵兰的病毒。

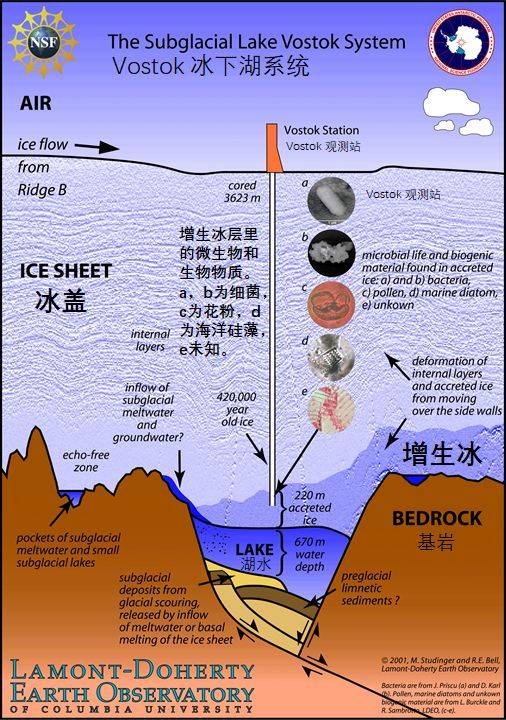

在南极,科学家们在著名的Vostok湖上方钻井,取出了长达3623米(底部冰龄42万年)的冰芯。在冰芯的1500~2750米(冰龄2.4万~11万年)处检测出大量细胞微生物及病毒样颗粒,而冰芯底部蕴含的微生物,也被视为Vostok湖水中存在微生物生态系统的证据[6,14]。

南极Vostok湖增生冰体内的微生物分布示意图 | 图面空间有限,仅翻译了重要信息。图源@IDEO / 哥伦比亚大学

虽然这些包括病毒在内的微生物被封存在古老的冰层里,但有趣的是,这些病毒实际上离我们并不遥远——因为古老的冰层,其实挺常见的。

冰川微生物从不曾远离

在巨大重量的拖拽下,冰体会以肉眼可见的速度流动。全球冰川特性不同,流速有快有慢。在降水量小的祁连山脚下,七一冰川在2013年测得平均流速为每年7米,最快的部位能达到12米[15],是运动不活跃的大陆性冰川。而文章开头提到的海螺沟冰川是更加活跃的海洋性冰川,降水量大,冰雪积累快,流动速率可达到每天0.3米~2米[16],是前者的数百倍。

这也是人们将冰川称作“川”的原因:川者,河也。古老的冰体以这样的方式实现新陈代谢,从冰川上游流向末端。

新西兰南岛Franz Josef冰川流动的延时视频 | 该冰川为冰雪积累很快的海洋性冰川,流动速度快;拍摄时间为2013年1月至2014年6月。来源@Brian Anderson / 惠灵顿维多利亚大学

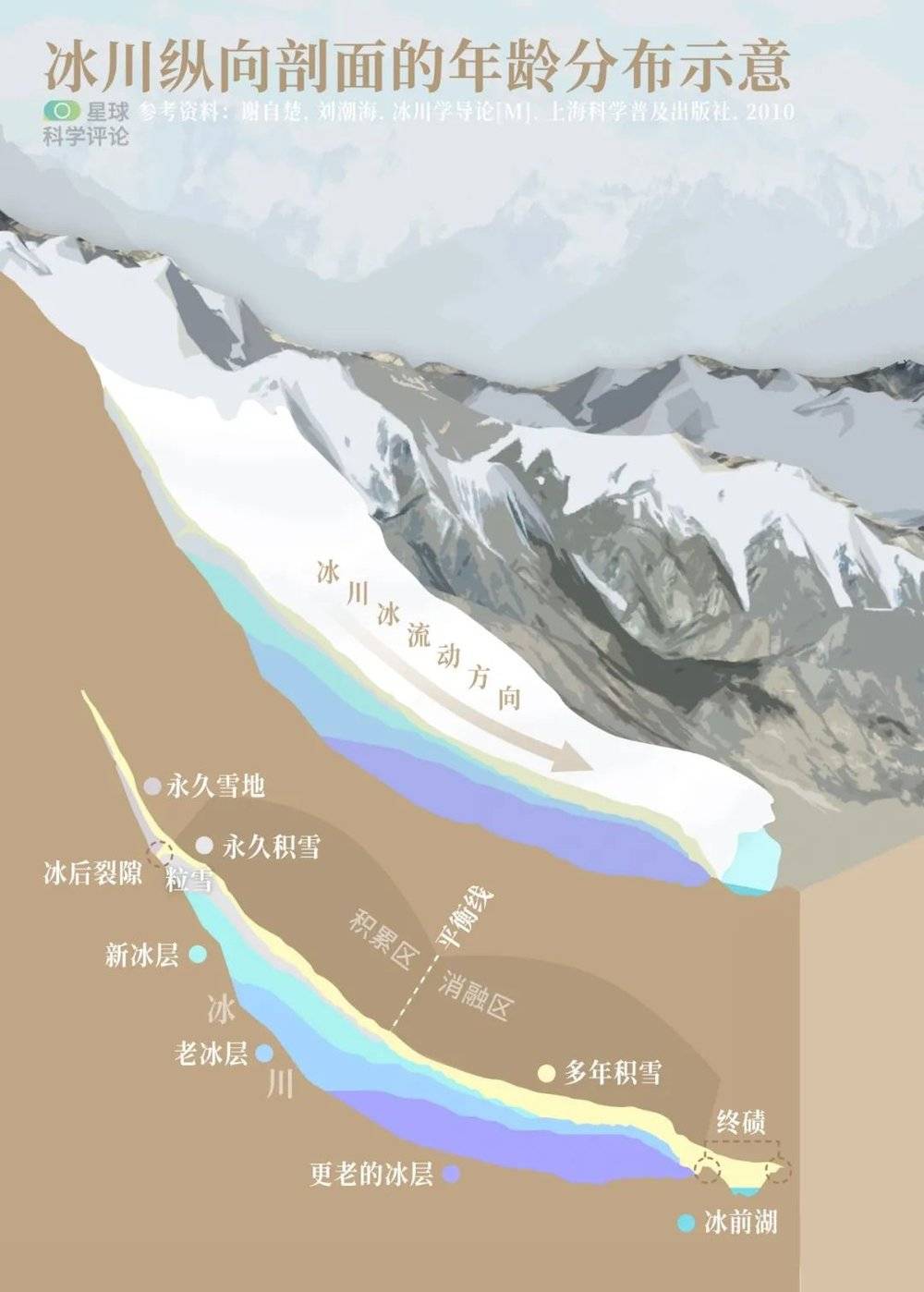

冰川一边积累一边流动。理论上,年龄古老的冰块通常出现在冰川底部,它们中的一部分会残留在冰川底层,多数会随着冰川的流动去向冰川前端[4]。随着海拔降低,温度随之升高,古老的冰川前端会逐渐进入温暖的区域,最终融化。

冰川纵向剖面的年龄分布示意图 | 理论上,最古老的冰往往分布在冰川底部或者末端,但冰川末端的冰体高度破碎,年代往往比较混乱,远比示意图中的模型复杂。制图@陈睿婷|星球科学评论

以古里雅冰川为例,人们在冰舌边缘的底部采集样品,测得冰体年龄范围为距今1.5万~7.4万年[4]。尽管这一数据比以往通过冰芯获取的数据低一个数量级,表明人们需要对该冰川进行更多的测年研究,但也足以说明,古老的冰川冰距离我们并不遥远。

古里雅冰川前端的冰崖 | 在古里雅冰川数个冰舌的前端,人们在距离冰崖不远处挖洞采样,测到了1.5万~7.4万年的冰龄数据。注意冰崖的庞大规模和复杂的冰层现象。摄影师@李久乐

若从冰层形成的角度考虑,冰川也像是个“时光机器”。以七一冰川为例,它全长仅有3000米左右,一块冰从形成于最高处到流动至最低处,需要耗费四百多年的时间。理论上,我们大概可以在这条冰川的末端或者底部的某处,寻找到明代降下的“雪花”和埋藏于那时的微生物——假如它们还活着。如果不是因为当代全球变暖加速了冰川的流动和消融后退,这个时间其实可以更长。

祁连山七一冰川 | 冰川并不是静态的存在,而应视作古老与现代频繁相遇的地点。摄影师@傅鼎

古往今来,不知有多少微生物,在被冰封了或长或短的时间后,便重新加入融水,流淌在冰川末端的冰碛物间,涌进遥远的江河湖海,成为地球生态永不停歇的一环。而它们的后代更是始终在冰川表面持续演化,随时都会加入融水,与人相伴相生。

那些生活在冰川脚下的人们,也早已在漫长的历史进程里,逐渐适应了这些微生物。如果真的存在毒性极强的病原体,人们也早就无法靠近这些冰川了。

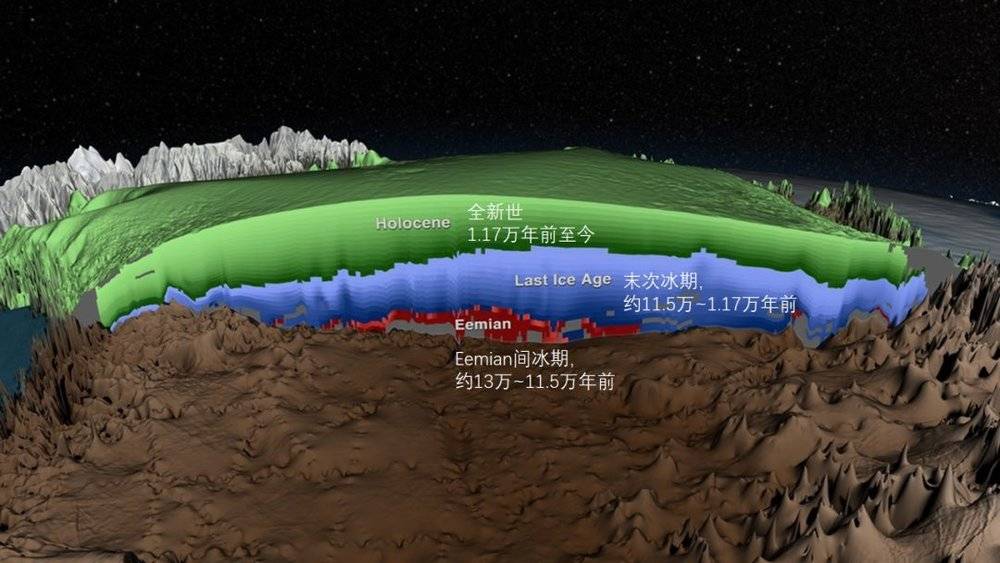

两极冰盖的情形略有不同。虽然冰盖也存在从中心向四周、从高处向低处的缓缓流动,使冰盖也在一定程度上保持新老冰层的“代谢”,但由于冰盖厚度巨大且年代久远,在它由小变大、由薄变厚的生长过程中,范围较小的古代冰盖被完全覆盖,成为被深埋数千米冰层下的“时间胶囊”。

格陵兰岛冰盖剖面的年代分布图 | 通过特殊的雷达波探测数据和实际钻取的冰芯资料,现在已经可以对巨厚冰盖的内部情况进行探索了,一些更古老的小范围冰盖被年轻的大冰盖覆盖起来,成为“时间胶囊”。图源@NASA,引自文献[17]

但是,数千米厚的冰层不会一夜之间融化,这一过程会持续成百上千年。在这些冰盖像“剥洋葱”一般缓缓由外向内融化时,自然界和人类仍然有漫长的时间来进行适应。

从另一个角度,病毒是世界上数量和种类均最多的生物,自然界的病毒种类预计超过百万种。海洋则是地球上最大的病毒库,种类预计超过20万种[18-19],其中绝大多数以各种细菌和真菌为猎杀对象。相比之下,截至2018年,ICTV公布的第九版《病毒分类》中,人类仅仅识别出5500余种病毒[20],并对其中2000余种进行过基因测序分析[21, 6],其中能够感染人体的,仅有200余种[22]。

海洋里充满了我们知之甚少的病毒、细菌和其他微生物,但这也根本不影响人们去热情拥抱海洋——千百年来的实践早已告诉人们,下海游泳最大的风险是溺水和遭遇危险海洋动物,而不是被奇奇怪怪的微生物感染——虽然也有少数不幸的例子。

我们生活在病毒的“海洋”里,并且对它们了解不多。它们与其他细胞生物日夜厮杀,土地、江河、海洋、冰雪和我们的身体都是战场。但这一点也不令人感到担心,因为病毒本就占据着生态系统的重要一环:病毒通过专一地杀死特定微生物,能够有效控制特定微生物的种群规模,将营养物质从微生物体内释放,保持着整个生态系统的稳定。

这种针对特定宿主的专一性,意味着自然界绝大多数病毒不会感染人类,甚至可以被用于帮助人类消灭引起感染的特定微生物。早在1919年,一些先驱者就将特定噬菌体注射进人体治疗细菌性痢疾,并取得成功[23]。在抗生素越发滥用、细菌抗药性越来越强的当代,噬菌体疗法或许能为人类指引一条治疗细菌感染的全新道路。

从这个角度来说,从自然界里识别出越来越多的全新病毒,不仅大概率对人体无害,甚至还有潜在的科学价值和医疗价值,未尝不能够为我所用。

在了解这些事实以后,我们就会发现,来自古里雅冰川深处的29种古老的未知病毒,其实根本不值一提,甚至还有可能是一个好消息。

这个世界就是这么奇妙,不是吗?

真正需要担心的是什么?

让古生物学家和病毒学家们去操心远古病毒的事吧,它们和普通人确实扯不上什么关系。比起这一点点未知病毒,冰川和冰盖的过快消融才是人们更应该关注的问题。

它关乎海平面上升,关乎冰川融化产生的洪水和冰崩堰塞湖,关乎冰川融水河流两岸的生计,关乎冻土融化释放出更多甲烷,甚至还关乎扰乱极地涡旋、寒潮频率和强度,关乎更热的夏天和更频繁的气象灾害。

美国阿拉斯加Muir冰川的退缩前后对比图 | Muir冰川发生的事情,只是全世界冰冻圈快速消融的缩影。图源@NASA

但在所有这些之外,全球变暖也正在影响着万千生灵的生命节奏,甚至可能也包括病毒。长久以来,气候变化与致病病毒和特定疾病的传播是否有关、有多大关系、有哪些证据等问题,一直是科学家们讨论的热点。尽管尚存争议,也缺少足够的证据,但一些研究正在向我们昭示出不太乐观的前景[24-26]。

在世界各地,变暖导致大批候鸟的栖息地环境发生快速改变,从而引起迁徙行为发生改变,有机会沾染和传播更多人禽共染病毒(如多种禽流感),并让现有共染病毒的传播范围变大[27-28]。

在热带和亚热带地区,洪水频发和多雨天气,让湖沼的数量和范围扩大,为蚊虫滋生创造条件,大大增加传播虫媒病毒的隐患。在我国南方,近年来登革热的发病便呈回升趋势[28];在南美洲,寨卡病毒也因蚊子数量剧增而严重扩散[29]。

在这个被全球变暖扰乱的“病毒世界”里,人和动物共染的病毒更加值得引起重视,沉重的现实正在身边发生,用鲜血换来的教训必须汲取。作为个体,我们似乎没法避免全球变暖对动物病毒的传播产生潜在影响,但至少可以学会善待正在发生变化的野生动物。

捍卫野生动物的生存权利,避免食用野生动物,减少使用非必要的野生动物制品,从根源杜绝病从口入。

与野生动物保持适当距离,减少与野生动物不必要的接触,尽可能切断共染病毒从动物间传播向人间传播转变的渠道。

守护人类与野生动物共同的家园,将生态保护的理念落实到日常生产生活中,停止对野生动物栖息地的肆意占用和破坏,保护好野生动物的生存空间,就是防止野生动物侵入人类栖息地的最好办法。

如果还有什么是人类能做到的,便是改变生活习惯,从日常生活里减少对自然环境的冲击。个体的力量固然微不足道的,但亿万个体汇成的洪流却能无坚不摧。

从节约一点能源,少购买一个塑料袋,控制一些不必要的消费欲望开始;

从日常生活的每一个细节中,减少点点滴滴的碳排放开始;

并让它最终去改变这个世界,换回人类世界和野性世界的安宁。

参考文献

[1] 吉福增. 古里雅冰川科考队今日钻取冰芯. 中国西藏新闻网, 2015-09-23. (http://xz.people.com.cn/n/2015/0923/c138901-26495041.html)

[2] CCTV. 问鼎昆仑科考记:“冰川敢死队”钻取最老冰芯. 央视网, 2015-12-02. (http://tv.cctv.com/2015/12/02/VIDE1449054117568680.shtml)

[3] 中国科学院青藏高原研究所. 古里雅科学考察专题报道. 2015. (http://www.itpcas.ac.cn/kxcb/kekao/guliya/)

[4] Tian L, Ritterbusch F, Gu J Q, et al. 81Kr dating at the Guliya ice cap, Tibetan Plateau[J]. Geophysical Research Letters, 2019, 46(12): 6636-6643.

[5] 谢自楚, 刘潮海. 冰川学导论[M]. 上海科学普及出版社. 2010

[6] Zhong Z P, Solonenko N E, Li Y F, et al. Glacier ice archives fifteen-thousand-year-old viruses[J]. bioRxiv, 2020.

[7] 耿予欢, 魏东, 李国基. 极地雪藻的研究进展与前景分析4[J]. 现代食品科技, 2006(03):250-253.

[8] 张淑红, 侯书贵, 秦大河. 青藏高原冰川雪冰微生物研究进展[J]. 应用与环境生物学报, 2007, 13(04):592-596.

[9] 李明源, 陈芸. 冰川微生物菌群分布及多样性研究技术进展[J]. 生命科学研究, 2016, 19(04).

[10] Rastrojo A, Alcamí A. Viruses in polar lake and soil ecosystems[M]//Advances in virus research. Academic Press, 2018, 101: 39-54.

[11] 张晓君, 姚檀栋, 马晓军. 极地深层冰川微生物研究的现状与意义[J]. 极地研究, 2000, 12(4):269-274.

[12] Haselwandter K, Ebner M R. Further evidence in support of the authenticity of microorganisms believed to have survived for 5300 years[J]. FEMS microbiology letters, 1994, 120(1-2): 11-12.

[13] Castello J D, Rogers S O, Starmer W T, et al. Detection of tomato mosaic tobamovirus RNA in ancient glacial ice[J]. Polar Biology, 1999, 22(3): 207-212.

[14] Karl D M, Bird D F, Björkman K, et al. Microorganisms in the accreted ice of Lake Vostok, Antarctica[J]. Science, 1999, 286(5447): 2144-2147.

[15] 王坤, 井哲帆, 吴玉伟, et al. 祁连山七一冰川表面运动特征最新观测研究%Latest survey and study of surface flow features of the Qiyi Glacier in the Qilian Mountains[J]. 冰川冻土, 2014, 036(003):537-545.

[16] 刘国祥, 张波, 张瑞, et al. 联合卫星SAR和地基SAR的海螺沟冰川动态变化及次生滑坡灾害监测%Monitoring Dynamics of Hailuogou Glacier and the Secondary Landslide Disasters Based on Combination of Satellite SAR and Ground-Based SAR[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2019, 044(007):980-995.

[17] NASA. Greenland Ice Sheet Stratigraphy. 2015-01-23. (https://svs.gsfc.nasa.gov/4249)

[18] 李升康, 李传标. 海洋病毒在海洋微生物群落及生物地球化学循环中的作用研究进展[J]. 海洋科学, 2013(03):119-123.

[19] Gregory A C, Zayed A A, Conceição-Neto N, et al. Marine DNA viral macro-and microdiversity from pole to pole[J]. Cell, 2019, 177(5): 1109-1123. e14.

[20] ICTV. ICTV Master Species List 2018b.v2. (https://talk.ictvonline.org/files/master-species-lists/m/msl/8266)

[21] Virus taxonomy: ninth report of the International Committee on Taxonomy of Viruses[M]. Elsevier, 2011.

[22] Woolhouse M, Scott F, Hudson Z, et al. Human viruses: discovery and emergence[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 2012, 367(1604): 2864-2871.

[23] 韩丽丽, 贺纪正. 病毒生态学研究进展 [J]. 生态学报, 2016(16):4988-4996,共9页.

[24] Zell R, Krumbholz A, Wutzler P. Impact of global warming on viral diseases: what is the evidence?[J]. Current Opinion in Biotechnology, 2008, 19(6): 652-660.

[25] 李凯年. WCS认为气候变化促进动物传染病的发生与传播[J]. 中国动物保健, 2009(1):121-121.

[26] Vandegrift K J, Sokolow S H, Daszak P, et al. Ecology of avian influenza viruses in a changing world[J]. Annals of the New York Academy of Sciences, 2010, 1195: 113.

[27] 田怀玉. 气候变化是否会改变野鸟H5N1禽流感暴发风险[J]. 中华预防医学杂志, 2014, 000(012):1067-1067.

[28] 谢晖, 周红宁, 杨亚明. 我国登革热重要媒介埃及伊蚊的研究进展[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2011, 22(2):194-197.

[29] Yang Y T, Sarfaty M. Zika virus: A call to action for physicians in the era of climate change[J]. 2016.

本文经微信公众号“星球科学评论”授权转载,作者:云舞空城,视觉设计:陈睿婷,图片编辑:谢禹涵。星球科学评论,星球研究所旗下品牌,科学、探索、好奇