扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:Nature自然科研(ID:Nature-Research),原文作者:Carrie Arnold

每当有客人来参观Govind Rao的实验室时,他会奉上两样东西:一次热情的握手和一张图表。稍作寒暄后,Rao便领着客人进入他位于马里兰大学巴尔的摩县分校(UMBC)的无窗办公室,从他破旧的笔记本电脑中拉出一个图,上面有一条急剧上升的斜线记录了过去40年美国在医疗上的开支。

“它在不断地上升。这要付出多少生命?”他问。

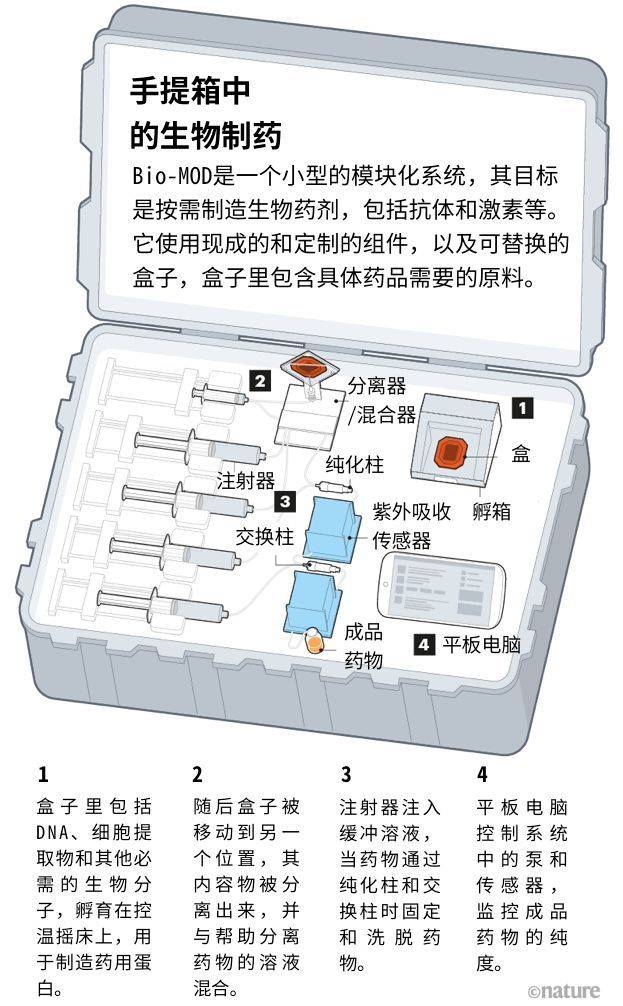

Rao的解决方案就在他办公桌对面桌子上一个光滑的不锈钢手提包里。他弹出闩锁,翻开盖子,露出一系列相互连接的、拳头大小的黑盒子。盒子里装满了曲别针大小的小瓶子,其中以注射器注入液体,用不比人头发粗多少的透明塑料管连接。加上电源、一些冷冻干燥的细胞成分和少量DNA,任何人只需要几美元,就能使用这个便携式设备制造复杂的药物。该系统称为Bio-MOD,即按需生产生物药物(Biologic Medications on Demand)。Rao说,这个系统有可能改变他笔记本电脑上那张图中的陡峭曲线的走向。

Rao不是一个人在战斗。麻省理工学院(MIT)团队、弗吉尼亚联邦大学(VCU)团队以及拉丁美洲和欧洲的医院都在尝试按需生产药品。他们的原型系统代表了药物制造的一场彻底革新。

从历史上看,制药业一直依靠规模效应,即在大型反应室中混合数百升试剂,以制成数百万剂单一药物。但是,Bio-MOD及其相关系统通过在一系列拇指大小的腔室中循环少量化学品,可以在不到24小时内生产出数百或数千剂量的多种药物。有几支团队赢得了美国军方对这一构想的支持:美国国防高级研究计划局(DARPA)拨款超过1500万美元,支持这些DIY制药者。

“这很疯狂,但是合理。”前美国国防部高级研究计划局(DARPA)的项目经理Geoff Ling说。他发起了一些资助项目,为在世界上某些艰难环境下工作的医生提供帮助。他将该设备比作组装药物的3D打印机,例如抗生素、治疗自身免疫性疾病的抗体或用于治疗糖尿病的胰岛素等。其便携性将会提高向受战争或灾难影响的人们运送急需药物的能力。

持怀疑态度的人认为,Bio-MOD是一个有趣的想法,但需要药品监管机构的彻底考察。Rao的团队和麻省理工学院的团队都在努力纯化他们的终产物,以匹配批量生产的药物。另外,这些机器本身要花费数百万美元,这使许多需要它们的人(至少现在)买不起。问题在于Rao等工程师们能否克服这些障碍。

波哥大哥伦比亚国立大学的药理学家Claudia Vaca González希望他们能成功。她说:“在我们国家,十大最昂贵的药物是治疗癌症的生物药物,对于发展中国家来说,这些药物一直是买不起的,现在,即使对于最有钱的国家,它们也正在变得让人们买不起。”

精明和节俭

Rao将自己描述为工程师和发明家,但他也喜欢使用另一个词。“我很抠门。”他笑着说,露出有点不好意思又骄傲的神情,就像一个开着一辆已经老化了的丰田小型货车在路上行驶了30万公里的人。

精明和节俭似乎流淌在他的家族血液中。Rao的祖父省吃俭用、节衣缩食多年,就是为了能够完成从印度马德拉斯(注:1996年改称为金奈)到伦敦的漫长行程,去参加1927年的英国公务员考试。尽管他通过了考试,英国的印度雇员名额却已经满了,因此被拒绝了。

虽然没有成为公务员,Rao的祖父进入了伦敦大学学院学习工程学。手头紧,他把自己的收入和支出记录在一个小日记本里。这本日记至今仍收藏在Rao的办公桌抽屉里。Rao小心打开这本日记,黑色皮革封面已经不在,泛黄的页面和优雅的文字出现在眼前。日记记录了从买书(5英镑)到洗一次热水澡(2先令)的所有花销。

他的祖父带着对成本的意识和对工程学的热爱,最终返回了印度。70年代后期,Rao十几岁时,他通过捡电子产品商店的零件做了自己的第一台收音机,这台收音机比市场上买到的更便宜、更好用。当他就读于马德拉斯(现在的金奈)的印度理工学院(IIT)时,他将成为一名工程师似乎是一种必然。

在印度理工学院以及在美国德雷塞尔大学攻读化学工程博士学位的过程中,Rao总能找到资源,设计化学反应传感器。但工作中缺少的是试着去解决这些设备的成本问题。回想他在印度所面临的令人绝望的贫困,他知道,如果没有人负担得起一项技术,这项技术就没有任何好处。

在1987年获得博士学位后,Rao被UMBC的先进传感器技术中心(CAST)聘用,此后就一直在那里工作。在过去的三十年中,他致力于开发低成本的化学传感器,并使用它们以及其他简单朴素的发明创造来解决实际问题。他的发明包括一个用于早产婴儿的一次性纸板保育箱,目前正在印度的一项临床试验中测试,以及一个在菲律宾为糖尿病患者使用的可穿戴荧光血糖传感器。

Rao保留着祖父在读研究生时曾使用的记录开销的日记本。图片来源:Rosem Morton for Nature

“他满脑子都是这些疯狂的想法。”Rao在CAST的同事兼助理主任Leah Tolosa说,“与他一起工作充满了难以预料的事,但也非常舒适。”

甚至于他们的实验室空间也反映了该中心注重成本的精神。CAST坐落于一片低矮的、砖砌的战后房屋住宅区,位于一栋小建筑物的地下室——在20世纪初期原本是少年拘留所。Rao的实验室坐落在以前的厨房里,到处都是陈旧的设备和半成品设计。Rao就在这样的空间里拼凑出了他最引以为豪的新发明,这项发明源于与Ling的一次对话,他们在2012年首次相遇。

2003年,Ling是阿富汗巴格拉姆的一名美军医师,他在为自己治疗的士兵和平民找药时经常遇到困难。他特别记得一位头部受伤的美国士兵,血压和脉搏不稳定。这种情况用一种名为溴隐亭的常见药是很容易治疗的。但是医院没有了。为了救治病人,Ling要求美国空军从德国兰德斯图尔运送药品过来。

他说:“这种药本身很便宜,但是机油却花了一大笔钱。”

拥有药理学博士学位的Ling坚信,必须得有更好的方法将药品运送到前线。他意识到,只要用正确的配方和原料,他就可以自己制作溴隐亭。他于2004年到DARPA工作,并一直怀着这个想法。2012年,当他被任命去领导DARPA的新的生物技术部门时,他决定尝试将这个想法变为现实。Ling开始向实验室提出很高的要求:创建一个便携式药房,可以在24小时内生产1000剂量的高质量药物。

Ling将这个难题分成两类:一类是通过经典有机化学制造的小分子药物,另一类是通常由活细胞制成的生物药物。麻省理工学院的一个工程师团队立即率先开发了一种小分子系统,该系统后来移交给了VCU的合成有机化学家Thomas Roper的实验室。Roper之前曾在制药公司葛兰素史克工作了22年,对他来说,DARPA的合同是一个机会,倒逼一个典型的保守行业发生根本改变。

“这是一个巨大的挑战。”Roper说,“我们必须弄清楚该系统是否适合于制造供人类使用的药物。”

对于Rao来说,这项探索他有个人优势。不久之前,他目睹了一位同事为了给他的妻子支付抗癌药物费用而面临破产,那是一种名为粒细胞集落刺激因子(GCSF)的生物制剂,有助于补充人体白血球的供应。

作为一名化学工程师,Rao认为他可以找到一种更好、更便宜的方式去制造处方药。在得知了DARPA对按需生物制剂的兴趣后,他打电话给Ling以了解更多信息。但是Rao也有犹豫。为了使这样的系统正常工作,每次必须完美协同运行的移动部件的数量是惊人的。Ling感受到Rao的动摇,他分享了对该项目的第二个期望:提供代替现有的、价格更低的救命药。

Rao坐得更直了。这个项目不仅满足了他理想主义的性格特征,也唤醒了他心里那个小气鬼。他记得自己停了一下,想到他的同事因制药公司的药品价格而苦苦挣扎,于是回答:“咱们让他们关门。”

流水线

按需制药是一个需要从头开始重新考虑药品制造的构想。自从大规模生产药品开始以来,制药商一直依赖于批量处理化学。对于在室温下稳定而且保存期长的普通药物来说,它曾经是(现在仍然是)最为经济的药物生产方式。

但这种方式有缺点。它耗时长而且是集中式的,因为公司需要合成或购买化学前体,将它们运送到大型工厂,在巨大的容器中进行更多的反应,然后加工、纯化和分析终产物。只有这样,药物才能达到美国食品和药品管理局(FDA)等机构制定的质量和纯度标准。打通各不相同的洲际供应链和规则,意味着药物可能需要超过12个月的时间才能到达货架。增加产量以帮助渡过危机情况的做法并不总能实现,而且一旦某个环节出现故障,整个系统都容易中断。但是在过去的十年中,药物化学家一直在投资研发替代方案。

这种被称为连续流合成的方法,通过一系列由细的柔性管连接的微腔室泵送两种或多种试剂,随着化学品在系统中移动,不间断地产生一系列反应。多个传感器监控反应的进程和纯度,改变流动和试剂的数量以优化条件。麻省理工学院的合成生物学家兼工程师Timothy Lu将其与一个世纪前彻底改变了工业制造业的流水线进行比较。

Lu说:“它尝试挑战合成速度的极限。连续流还具有能够持续监测质量的优点。”

唯一能够满足DARPA关于便携性和24小时周转的要求的方法,就是使用连续流工艺。

到2016年,麻省理工学院的小分子小组制作了一个冰箱大小的装置,具有两个模块。第一个模块包含像咖啡粉囊包一样可以快速插入和取出的组件,以合成四种不同药物中的一种:苯海拉明(一种抗组胺药),麻醉剂利多卡因,地西泮(一种镇静剂),以及抗抑郁药氟西汀。第二个模块纯化化合物并将其加工到可以供人使用的溶液中。2018年,Roper加入,并到VCU进一步改良工艺。在弗吉尼亚的时候,该小组将重点转移到生产抗生素环丙沙星片剂上。

Roper说,DARPA的要求让这项任务在技术上非常难实现。他说:“我们的杂质含量不能超过0.1%,这是一个相当高的技术壁垒。”

DARPA向MIT团队(由Lu和化学工程师Christopher Love领导)和Rao的UMBC实验室都授予了按需生物制剂项目的合约。Lu和Love决定在他们的系统中使用嗜甲醇酵母菌。这种酵母可以被工程化,用于分泌大量药物,并且由于它与人类具有许多相同的复杂的细胞机制,它可以制造出马上就可以用的人类样蛋白质。经过几个月的调整,该系统非常成功,Lu立即开始共同生产几种生物制剂,以简化用于治疗HIV或癌症的各种药物混合物的生产。

Rao决定放弃活细胞,转而使用冻干的细胞提取物:RNA、DNA、酶和内质网片段、合成蛋白的布满核糖体的管网(“除了膜和核之外的所有东西。”Rao说)。他将他的系统与使用从商店里购买的蛋糕粉进行烘焙作比较(参阅“手提包中的生物制药”)。美国西北大学的合成生物学家Michael Jewett表示,这种无细胞系统可在长达两年的时间内保存,甚至比生长最快的细胞都有优势。他说,另一个主要的好处是冷冻干燥的细胞成分能生成一致性更好的产品。“无细胞系统更像是化学而不是生物学。”

但是,该项目并非一帆风顺。无细胞方法需要额外的纯化步骤以去除碎屑,而且Rao的早期原型机中的细管受到气泡的干扰,这些气泡会影响反应。增加系统压力会有所帮助。他第一次取得成功的是GCSF,这是一种基于蛋白质的药物,几乎使他的同事破产。Rao的系统生产的GCSF与商业化的产品具有一样的纯度(R. Adiga et al. Nature Biomed. Eng.2, 675–686; 2018)。后续未发表的动物实验表明它的效果也很好。

Lu、Rao和Roper表示,这些重要进展对于推动与联邦监管机构的合作至关重要。这三个小组都一直与FDA的官员对话,FDA对连续生产和按需生产表示出了兴趣和热情。但是,尚不清楚FDA将使用什么标准来评估这些设备,以及它将如何确认药物的质量一致。尽管一家总部位于加利福尼亚州南旧金山的公司Sutro Biopharma已经开始了对无细胞制造药物的审批程序,但目前市场上尚无以这种方式制造的药物。

James Collins是麻省理工学院的一名生物工程师,他协助开发无细胞技术用于他的合成生物学研究已有十多年,他表示,Rao的无细胞平台的一个主要缺点是,它无法向蛋白质和生物分子中添加糖分子和其他化学基团,而复杂的细胞能实现这样的方式。Collins说,除非这样的系统在这些任务上的表现有所改进,否则它们可以制造的药物种类将会很有限。

DARLing的一项关键特征是便携性,它是较小版的Bio-MOD,以支持其开发的融资机构和项目经理的名字命名。图片来源:Rosem Morton for Nature

尽管DARPA资助这些按需制药系统用于战地医药,但Ling和Rao对其潜在的人道主义用途感到最激动。一个按需生产药品的系统可以减少将疫苗和药品(例如胰岛素)运送到偏远地区或受危机影响地区时,对冷藏输送和存储链的需求。如果有像Rao这样的手提包系统可用,那么医院和药剂师将能够合成他们所需的药品——不多,也不少。

但一个很大的问题是,这样的一个系统是否能够合成足够数量的药品来对抗灾难。Collins说:“他们在实验室中取得的结果令人兴奋,但仍然有更多的工作要做。”

Rao很坦率地承认,Bio-MOD及其他此类系统还需要改进。他已经开始尝试附加模块的设计,附加模块将进行许多生物制药所需要的化学修饰。他还试图研究出如何将几个Bio-MOD单元连接在一起以提高产量,不过每一次都需要花费数月的时间,才能做出修改并为测试做好准备。

他不停地在调试系统,而且他的愿景从未动摇:让所有人在任何时间、任何地点都能获得买得起的药品。他想象着这样的设备使药品制造民主化,并将药品掌握在人民手中。他说,他希望赋予他们“生产资料的力量”。Rao停下来想了想,然后大笑:“我听起来像马克思,是吗?”

原文以Who shrank the drug factory? Briefcase-sized labs could transform medicine为标题发表在2019年11月12日的《自然》新闻特写上

本文来自微信公众号:Nature自然科研(ID:Nature-Research),原文作者:Carrie Arnold