扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:经济史笔记(ID:economicnote),作者:许大鱼,头图来自:视觉中国

1945年8月15日,在海滨小镇小铃谷的祖居里,日本海军雷达操作手盛田昭夫聆听了天皇的投降讲话。

在长崎于8月9日遭到原子弹轰炸后,盛田接到出差的命令。离开部队时,他告诉长官,假如出差期间日本投降了,他就不回来了。长官勃然大怒。盛田猜测,一旦战败,军官们会接到神圣的切腹自杀的命令,而他还不准备为天皇的事业牺牲。事后证明,他猜对了。

盛田的两个刚刚成年的弟弟也在海军服役。随着战争尾声的到来,弟弟们被送到飞行学院接受培训,准备执行神风敢死队的自杀式任务。所以,8月15日那天,如果盛田家里有人流泪了,那也是欣喜的泪水。

1946年,死里逃生的盛田昭夫创办索尼。七年后,他游说美国电话电报公司一位89岁的高管给他寄了一份资料——贝尔实验室编撰的两卷本《晶体管技术》。索尼的工程师潜心研读,于1957年发明世界第一台袖珍晶体管收音机,一经推出便风靡全球,索尼的江湖地位就此确立。而这本汇编资料是他们唯一的向导。

日本的著名企业中,索尼是唯二(另一家是本田)的战后创办起来的。如果说半导体是20世纪中叶以来最大的风口,那么索尼就是风口上的猪。

新兴的半导体革命引起了中国的注意。新生的共和国提出“向科学进军”,周恩来总理挂帅制订 “十二年科学技术发展远景规划”,把半导体列为仅次于导弹和原子弹的重点发展领域。

1959年2月,共和国工业的长子——北京电子管厂拉出中国第一根锗单晶。9月,又拉出中国第一根硅单晶,仅比发明半导体的美国晚一年。半个世纪后,这家“红旗工厂”将代表中国再度出场。

1961年5月16日,青年军官朴正熙发动军事政变,推翻李承晚的独裁恐怖统治,入主青瓦台。朴正熙政府认定三星创始人李秉喆为头号非法敛财者,下达逮捕令。李秉喆“上缴全部财产”换取释放。经此一劫,三星用条文锚定经营理念:实业报国,合理追求。

八年后的1969年,东山再起的李秉喆在水原郊区买下200多亩地,进军半导体。习惯了生产白糖、西服和化肥的部下目瞪口呆,难以置信。李秉喆指着一片荒芜的土地说:“难道你们看不到未来这里将是规模宏大的电子产业基地吗?难道你们看不到将来养活我们国民的高科技产业蓝图吗?”

在20世纪中叶鸣枪的世界半导体工业竞赛中,中国一个漂亮的起跑,紧随美国和日本,把韩国甩在了身后。

一

韩国人为迟到付出了代价。三星电子产业基地落成后,相当长一段时间只能为日本企业代工。

朝鲜战争后,美国视日本为“反共的防波堤”,给予大量援助。从1970年至1985年,日本半导体工业高歌猛进,晶体管收音机、晶体管电视机等畅销全球,成为继汽车之后为日本赚取外汇的又一得力干将。NHK制作过一部纪录片,题目就叫《电子立国——日本的自传》。

日本的半导体产品中,最具统治力的是生产电脑不可或缺的DRAM存储芯片,到1980年代初,日本占据世界市场份额的80%,世界前十的企业中,日本占六席,包揽前三名。

三星在为日本企业代工的过程中想偷师技术,但日本人绝对保密,但凡谈到技术话题,就会请韩国人靠边站。三星员工很恼火,李秉喆却很坦然。“教会徒弟,饿死师傅。”他劝导手下,日本人越防备,欧巴越要争口气。

这口气一憋就是15年。

爆发于1973年和1978年的两次石油危机,令西方工业国在1980年代初陷入急剧的经济衰退,电脑需求放缓,存储芯片产业不振。随着冷战威胁变弱,美国对日本的长期政策也发生了变化。加上美日贸易逆差,美国对日本工业由支援变为抑制,对日本存储芯片频频提出反倾销诉讼。

针对美国的咄咄逼人,盛田昭夫与日本政治家石原慎太郎合著了一本书——《日本可以说“不”》。这本书被美国人视为“对美国最为猛烈的抨击”。索尼国际贸易部还在东京一家报纸刊载了一则非同寻常的招聘广告。“诚聘,”广告的开头写道,“年龄不超过30岁、能用英文吵架的日本男士。”

多重不利因素叠加,令日本存储芯片产业陷入衰退。1983年,日本美光公司断臂求生,对外出售64KB DRAM存储芯片业务。

对半导体核心技术觊觎已久的李秉喆喜出望外,这个机会,他等了15年。三星押上天量资金将美光业务并入麾下——这是韩国半导体工业的历史转折点。

三星员工却为此忧心忡忡:半导体工业投资强度极大,技术变化极快,盈利周期极长,市场风险极高,三星搞得定吗?听说李秉哲的决定后,半导体行业祖师爷英特尔讥讽其为“自大的妄想家”。

更要命的是,李秉喆选择以64KB DRAM存储芯片作为进军半导体工业的切入口。这个领域强手如云,而且供过于求,市场陷入低谷。员工认为,李秉喆的决定是一场豪赌,一旦失败,三星将万劫不复。

事实也在印证三星员工的观点。1984年三星推出64KB DRAM时,存储芯片价格从每片4美元暴跌至每片30美分,而初哥三星生产成本是每片1.3美元。每卖出一片,净亏一美元。

为减少亏损,索尼、东芝、NEC等日本企业大幅减产。美国企业更惨,英特尔从1985年至1986年连续亏损六个季度,濒临破产,被迫退出存储芯片领域。

而三星却像想要扳本的赌徒一样疯狂加码,不断上马新产能。到1986年底,三星半导体累计亏损3亿美元,股本完全亏空。

三星上下心急如焚。一个高管劝说李秉喆:“自从半导体生产线运行以来,三星集团连续三年亏损,赤字金额高达数千亿韩元。再继续下去的话,过不了多久就会破产。”

三星董事会也劝李秉哲:趁还没有完全赔光,干脆撤出来吧。

但李秉哲孤注一掷:“我们要做的依然是扩大工厂规模,并加强技术开发。”三星模仿“索尼大学”,斥巨资组建“龙仁研修院”,培养尖端创新人才。

二

在三星命悬一线的关键时刻,韩国政府扮演了“白衣骑士”——1983年-1987年,韩国实施“半导体工业振兴计划”,提出实现半导体生产的本土化目标。政府为此投入3.46亿美元贷款,并激发了20亿美元的私人投资。

韩国推进“政府+大财团”模式,将大型的航空、钢铁等巨头企业私有化,分配给大财团,并向大财团提供被称为“特惠”的措施。为支持三星发展存储芯片产业,韩国政府甚至不惜动用建交过程中日本向韩国提供的战争赔款。

一念之间,地狱天堂。撑过谷底的三星出现命运转折——1987年日美半导体协议签署后,内存价格回升,三星迅速盈利。

李秉哲的“豪赌”大获成功,1992年三星一举超越日本列强,成为世界第一大存储芯片生产商。在三星的挤压之下,日本企业要么破产,要么退出,如今日本连一家存储芯片企业都没有了。

“反周期定律”也从此演化为三星的商业模式——价格低迷时,扩张产能击垮对手,再利用垄断地位,抬高价格获取暴利。

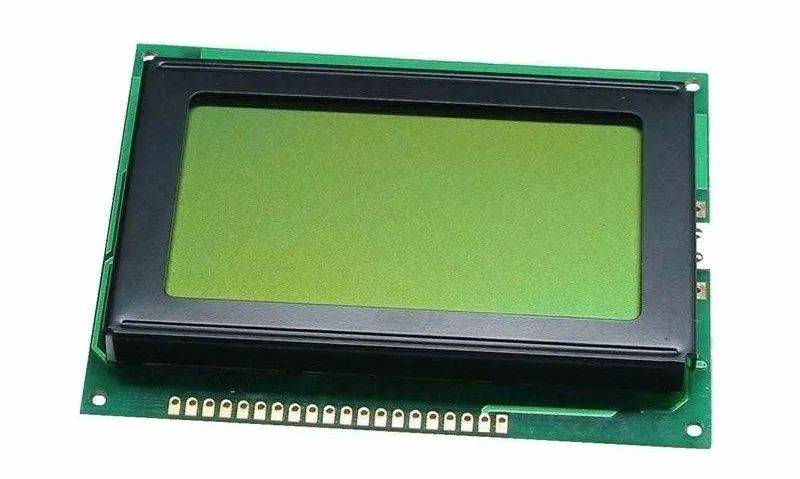

尝到甜头的韩国,随后又瞄准了LCD液晶显示工业——这又是一个由日本企业主宰的世界市场,但韩国人从日本人的成功上再一次看到了即将腾飞的工业,他们把它称为继存储芯片之后韩国半导体工业的第二顿饕餮大餐。

像是历史的诅咒,在1995-1996年的液晶产业衰退期里,三星、现代和LG依靠凶猛的投资战略,并忍受多年的巨大亏损,到2002年又一次把日本赶出了LCD工业,三星的市场占有率登顶世界第一。

2003年,索尼为了维持电视机生产,不得不与昔日的小弟三星成立LCD合资公司。但主次关系时移世易,三星占股51%,索尼占股49%,CFO由索尼派人担任,主持全面工作的CEO则是三星人。

《经济学人》在一篇文章中揭示了三星成功的秘密——韩国政府的扶持计划。庞大的资源集中在少数财团,它们可以迅速进入资本密集的半导体工业,克服生产初期巨大的财务损失并最终盈利。

三

在韩国弯道超车时,漂亮起跑的中国却在半导体竞赛的起跑线不远处原地踏步。

一个令人惊愕的事实是,作为中国最大、最强的电子元器件厂,北京电子管厂第一个十年(1956~1965)的平均年利润为4300万元,第二个十年(1966~1975)的平均年利润降为3700万元,第三个十年(1976~1985)的平均年利润进一步降为1800万元。

位于酒仙桥的北京电子管厂

原因很简单——在生产成本和人员负担不断膨胀的同时,工厂的生产能力基本没变,从1956年建成投产到改革开放之初,唯一的基建是1958年建成的802厂房。

1991年春节前,被连续亏损压得喘不过气来的厂长张红飚,给国务院主管工业的副总理邹家华写了一封求救信。到了5月份,北京市电子办主任陆守群突然找到张红飚谈话,问他为什么给领导写信。原来,邹家华把张红飚的信批给了北京市长陈希同,市长又批给了主管工业的副市长吴仪,副市长又批给了经委主任,经委主任又批给了陆守群。结束谈话时,陆主任在报告上又添了一句话:“退还张红飚厂长。”求救信绕了一圈又回到写信人手上,表明中国走上市场经济道路的决心。

1992年底,北京市任命35岁的王东升为厂长,希望年轻人冲一冲,带领企业“活下来”。

在王东升的折腾下,1997年6月,企业在深圳证交所上市,取名“东方电子”(后改名“京东方”)。消息传来,厂里沸腾了,一些老领导说:“这帮人还真能‘骗’。”

圈到钱后的王东升在当年的集团年中工作会上提出了奋斗目标:用10至15年,把京东方建成中国的三星。

但这只是一个抽象的目标,因为京东方没有支撑目标的主营业务。经过三年的摸索,2000年京东方把LCD液晶显示器确定为进入目标。

当时,液晶显示器正处在替代传统显像管的前夜。仅仅几年之后,这个替代就像风暴一样席卷中国,咸阳彩虹、河南安彩等赫赫有名的显像管企业一个个轰然倒地。中国花了20年时间发展起来的显像管工业被一扫而空,而庞大的中国彩电工业也突然回到必须依靠进口显示器才能生产的地步。液晶显示器屡遭“卡脖子”,使其重要性被国内各方所认识。

和进入存储芯片在三星引发的争议如出一辙,进军LCD工业也在京东方引发了强烈反对。在领导班子会议上,除了王东升,其他人都不同意。

当时的京东方只是一个刚刚扭亏为盈的边缘企业,进军LCD工业,就像蚂蚁想绊倒大象。LCD竞争所需的投资远远超过京东方可以筹措的,这个市场的剧烈周期波动在任何一个波谷都足以吞噬京东方。

不少高管建议转做房地产,做东方电子不如做东方花园。但王东升说,我们是搞工业起家的,如果连我们这些人也去做房地产,那中国谁来搞工业?

一把手决定进入之后,主要问题就是怎么进入。那时LCD已经进入大规模产业化阶段,率先进入的日韩企业已经形成先发优势,专利和技术壁垒一大堆,靠国内从基础开始自主研发速度太慢。

2001年,机会出现了:韩国现代集团的液晶业务要出售。1997年亚洲金融危机后,现代因为过度扩张陷入困境,它牵头的朝韩交流合作项目——朝鲜金刚山观光、开城工业园区、朝韩铁路和公路等一直亏损,不得不“舍弃式经营”。

京东方抓住机会,斥资3.5亿美元并购现代项目,进入了“朝思暮想”的LCD工业。

虽然王东升做了充足的心理准备,但他仍然低估了这个工业竞争的难度,就像一个人只有跳入海里才能体会大风大浪的恐怖。

液晶周期从2003年初开始进入上升阶段,15英寸显示屏的价格一度飙升到每片230美元,京东方那年的营业收入达到破纪录的111.8亿元,比上年猛增133.7%。4.03亿元的净利润更是比上年暴增386.2%。一时间,企业洋溢着一片喜悦气氛。

但好景只持续了一年多,液晶从2004年下半年开始进入衰退周期,15英寸显示屏一路下跌到每片145美元,京东方在韩国的全资子公司开始亏损。

不仅如此,当京东方在国内自主建设的第一条线——北京5代线于2005年10月开始量产时,正好赶上这个低谷期。这条线的主打产品是17英寸显示屏,市场价格在动工时还是每片300美元,但到建成量产时,却跌到150美元。2005年京东方亏损近16亿元,这是自1993年扭亏以后的第一次年度亏损。

5代线刚一量产就亏损,让给京东方贷款的各大银行脸色十分难看,抱怨被京东方骗了。银行拒绝再给任何贷款,而且把京东方的信用等级由良好下调为次级。一旦有一个银行这样做,其他所有的银行都不会提供贷款。京东方人感慨地说,商业银行没有雪中送炭的,都是锦上添花的,业绩越好它们越要给你钱,而且是求着给,越不好、越需要钱时它们越不给。

进入2006年,京东方面临的压力越来越大,市场回暖无期,产品价格继续下降,那年的亏损超过17亿元。

连续两年巨亏让京东方戴上了ST帽子,面临退市。证监会为此对京东方进行了调查,怀疑京东方内部有利润调节行为才导致价格波动如此之大。但最后京东方被“无罪释放”了。因为查了三年之后,他们发现这个行业确实就是这么个鬼样子。

即使在这样的困难阶段,京东方仍然在寻求任何可能的扩张机会,推动6代线建设。进入这个工业就像骑上虎背,骑着不舒服,下来却更危险,不想死就只能继续扩张。

四

越亏损,越扩张,对三星“反周期定律”的模仿,让京东方陷入了三星当年同样的困境。

尽管京东方是共和国工业的长子,但中国政府一开始并没有像韩国政府支持三星一样给予京东方足够支持。2007年,北京市政府为京东方的亏损专门开过一次会,会上领导明确表示:市政府无力相救。

祸不单行,市场不景气,京东方产品又出了质量问题,国际大公司的订单剧减,致使5代线开工率不足70%。

财务危机搞得人心惶惶,一些骨干员工陆续离职,竞争对手甚至把招聘广告贴到了京东方门口。王东升承受着巨大质疑:进入LCD行业是否正确?

天有不测风云。从2007年4月开始,液晶面板市场突然好转,价格开始反弹,并呈现出快速增长的态势。

京东方在艰难困顿中坚持扩产的决策得到回报,从5月份开始扭亏为盈。2007年全年实现净利润近7亿元,京东方在这个阶段迅速还清了大部分余下债务。

进入2008年,国际金融危机爆发。刚刚回暖的液晶面板市场又一次进入衰退周期。

2008年上半年,19寸液晶屏价格为每片120美元,到2009年1月已经掉到50美元,京东方2008年亏损8亿多元。日本、韩国、中国台湾面板厂商纷纷收缩战线过冬。好不容易喘过气来的京东方又一次濒临窒息。

就在此时,“白衣骑士”从天而降——中国政府出台4万亿刺激计划,振兴包括电子信息产业在内的十大产业。政府成为“合伙人”后,日子一向紧巴巴的京东方,一下子成了花钱如流水的大户人家。

京东方“化市场低谷为成长机会”的反周期逆旅启程了:

2008年3月,第二条生产线(4.5代线)在成都开工,生产应用于手机和平板电脑的小尺寸液晶显示器。总投资34亿元,成都市政府出18亿元,国开行贷款16亿元。

2009年4月,第三条生产线(6代线)在合肥动工。总投资175亿元。合肥市政府承诺保底出资90亿元,这一承诺起到了“信用担保”作用,私人投资者认购踊跃,合肥市最后只出了30亿元。合肥项目也为京东方确立了一条成熟的资金来源结构:1/3来自政府,1/3来自机构投资者,1/3来自纯市场的钱。

2009年10月,第四条生产线(8.5代线)在北京亦庄破土。总投资280亿元,北京市投资85亿元。

2011年8月,第五条生产线(5.5代AM-OLED线)在鄂尔多斯建设。总投资220亿元,鄂尔多斯以10亿吨煤的探矿权作为置换。

2012年8月,第六条生产线(8.5代线)落户合肥。总投资285亿元,合肥市政府占90%股份,京东方以技术入股占10%。

2012年12月,第七条生产线(8.5代线)落户重庆。总投资328亿元,重庆市政府出资108亿元。生产触摸屏以及电视机面板等。

京东方在2004-2013年的10年间,投资建设7条生产线后,经历了6年的主营业务亏损。特别是2008年京东方开始扩张后,在严重亏损的情况下连续投资成为京东方的一个显著特征,被形容为“分红不多,融资不少”“亏损不断,圈钱不休”。

外界的质疑铺面盖地。《华夏时报》的一篇报道称:尽管一直得到国家的扶持,但是阿斗京东方在过去的数年中始终处于“越亏越投,越投越亏”的怪圈。

《商界评论》杂志在题为《京东方大战风车》的文章中说:京东方敏锐地嗅出中国缺“屏”,地方政府缺“标榜”的现实情况,京东方由点到面,游说各地方政府加入政策扶植阵营,但膨胀的野心和融资手段的不断成功,使得嫩苗被硬拔成一棵畸形的大树。

沉重的财务压力,让王东升在企业内部成为一意孤行的“孤家寡人”。庞大的舆论压力,则让王东升成背负了“骗子”的骂名。

但进入2013年后,液晶周期走出低谷,京东方用巨大的盈利回应了所有攻击。这一年,京东方实现23.5亿元的净利润,比上一年增长800%。从生产规模讲,京东方已经跻身全球前五。

2019年,在京东方和中国另一大LCD巨头华星光电的共同挤压下,韩国双雄三星和LG大幅减产,中国市场份额占世界一半以上,超越韩国跻身LCD工业世界第一宝座,京东方也成长为世界第一大半导体显示企业。

这不仅意味着王东升的扬眉吐气,也不仅意味着京东方的咸鱼翻身,更标志着自1950年代半导体革命以来,中国在世界半导体工业舞台终于占据了一个重要领域。

五

回首半导体工业往事,韩国战胜日本成为存储芯片和液晶面板世界双料霸主,中国紧接着又战胜韩国成为液晶面板的新科冠军。中日韩“三国杀”,给了人们三个深刻的启迪。

1. 慎用财务逻辑否定产业逻辑。财务逻辑非常简单:尽快赚钱。对产业逻辑来说,一项投资的主要意义在于工业的发展,财务回报是衡量工作成功的指标,也是保证工业能够持续发展的必要,但不是投资意义的全部。

因为是以工业发展为目的,所以对投资强度和回报时间的预期不是取决于资本盈利的需要,而是取决于工业的特点——技术进步速度越快,对最低规模的要求越大(即规模经济效应越明显),则投资强度越大;企业进入时间越晚,与领先者的差距越大,则回报周期越长,投资风险也越大。

但一个经济体,必须有企业敢于冒这样的风险。不产生财务回报的工业是不可持续的,但如果投资的条件是在短期内获得财务回报,那么尖端工业就发展不起来。如果说韩国是以高强度投资战略超过日本的,那么后后进者京东方和华星光电则是以超高强度投资而战胜韩国的。

这种投资战略,不是基于财务逻辑的资本市场所愿意支持的,他们很难应对这种投资战略所包含的巨大不确定性。这时候,基于产业逻辑的政府投资就起作用了,它以国家信用方式弥补了市场发育不足。韩国、台湾、以色列等经济体的经验也说明,国家参与是后进者成功发展尖端工业的规律。

2. 不要浪费一次危机。半导体工业呈现极强的周期性,以“液晶周期”为例:先驱企业发明液晶显示后,创造出对液晶显示的市场需求;一时的供不应求,引发一批新进入者;新投资带来的产能迅速扩大导致生产过剩、价格下降和产业衰退;价格下降导致液晶产品应用范围扩大,于是再次出现产能不足……

但“液晶周期”只是事后才能看清的事实,而企业决策者在每一个时点上,面对的都是高度不确定性的市场前景。支持“反周期扩张”的是企业家的冒险精神——在价格下跌、生产过剩、其他企业削减投资而且谁都不知道何时有转机的时候,企业增加投资是需要有勇气和胆魄的,必须具有对衰退期之后必然紧随增长期的信念。

对于后入者来说,“危”就是“机”,成功的后入者都是在衰退周期进入的。三星在发展存储芯片时,收购了美光过剩的生产线,雇佣了那些过剩的日本工程师,衰退所释放出的技术资源为韩国企业的进入创造了条件。京东方也是在衰退期获得并购现代液晶业务的机会。但“反周期定律”只对后入者有用,因为衰退给他们带来了增加投资的“机会窗口”,但是在位者不能这样做。

3. 地方政府的企业家式行为是市场经济的一部分,而不是计划经济的一部分,这是理解中国崛起的一个关键点。与王东升最初的设想不同,京东方从资本市场上融资进行扩张的道路并没有走通。其主要融资来源是地方政府,虽然是通过资本市场的形式——由京东方向地方政府的融资平台定向增发股份。

从这种意义上说,地方政府不仅是当地产业政策的制定者,而且成为京东方扩张逻辑的“投资合伙人”。这个事实揭示了中国崛起的重要秘诀,即地方政府成为市场竞争的又一个主体。

从1990年代末开始,地方政府逐渐发展出以城市建设投资公司为原型的地方融资平台,打破了城市基础设施只能依赖地方财政收入的局限,地方政府成为能够对经济发展进行投资的主体。中国形成了中央政府、地方政府和企业之间的三维互动市场机制,而这个机制是中国经济具有超常投资力的主要原因。

在地方政府成为市场竞争主体的过程中,许多地方政府逐渐改变了纯粹的“招商引资模式”,出现了“创造产业模式”。在招商引资的模式下,地方政府提供优惠条件吸引外来投资,但没有对产业的选择权。相比之下,创造产业模式是地方政府有目标的引进特定企业在当地创造原来没有的产业,这种模式要求地方政府参与投资,而能够这样做的地方政府因此掌握了选择产业的决定权。

从一个国家资本形成的角度看,对半导体等尖端科技的投资一旦成功,国家的生产率就会提高。如果投资过多流入房地产,那么虽然社会可能在一段时间内产生由泡沫带来的“繁荣”,但经济发展终将由于生产率的减缓而陷入停滞。企业基于财务逻辑,往往更愿意投资房地产和其他投机性领域。但地方政府选择产业的权力和能力,能够激励更多企业进入尖端工业领域。从这个意义上讲,那些鼓励高科技而不是房地产的官员,也是盛田昭夫、李秉喆、王东升。我们有理由记住这些实业报国者。

资料来源:

《光变》 路风 当代中国出版社

《索尼秘史》 约翰·内森 中信出版社

《为什么是三星?》 高承喜等 中信出版社

《“芯”想事成》 陈芳/董瑞丰 人民邮电出版社

《日本电子产业兴衰录》 西村吉雄 人民邮电出版社

《战后日本经济史》 野口悠纪雄 民主与建设出版社

本文来自微信公众号:经济史笔记(ID:economicnote),作者:许大鱼