扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:神经现实(ID:neureality),作者:Shawna Williams,译者:顾凡及,题图来自:电影《普罗米修斯》

1987年,新西兰奥塔哥大学的政治学家詹姆斯·弗林(James Flynn)报道了一个奇怪的现象:随着时间的推移,多种人群的智能都有广泛的提高。在14个国家中保存有大量人口数十年来的平均智商分数,所有这些国家的平均智商都有上升的趋势,其中一些国家的智商上升幅度很大。

例如,日本儿童在1951年至1975年间,在被称为“韦氏儿童智商量表”(Wechsler Intelligence Scale)的测试中,平均提高了20分。在法国,1974年,平均18岁的男性在推理测试中的平均成绩比1949年的同龄人高出25分[1]。

弗林最初怀疑这一趋势可能是测试有问题。然而,在随后的几年里,更多的数据和分析支持了这样的观点,即人类的智能随着时间的推移而提高。对这一现象所给的解释现在被称为“弗林效应”(Flynn effect),原因共有4项,其中包括教育程度的提高、营养状况的改善、更多使用科技和减少了铅污染。从20世纪70年代出生的人开始,这一趋势在一些西欧国家发生了逆转,这使得这一世代波动之谜更显神秘。但对于这些趋势的根本原因,目前还没有共识。

要理解弗林效应,一个根本性的挑战是对智能的定义。在20世纪初,英国心理学家查尔斯·斯皮尔曼(Charles Spearman)首次观察到,当人们在完成一些看似毫无关联的心智任务时,比如判断一个物体是否比另一个重,或者在灯亮后迅速按下按钮,其平均表现可以预测我们在执行完全不同任务时的平均表现。斯皮尔曼提出,可以用一个一般智能(general intelligence)的单一衡量标准g表征这种共性。

对个体g水平之间的差异问题,科学家们提出了各种生物学机制,从脑的大小、密度到神经活动的同步性,再到大脑皮层内的整体连通性,不一而足。但g的确切生理学起源还远未有定论,研究人员仍未找到个体间智能差异的确切解释。

最近一项针对全欧洲1475名青少年的研究报告称,通过某种认知测试测量得出的智能与一系列生物学特征有关,其中包括已知的遗传标记、参与多巴胺信号传导的基因的表观遗传修饰、纹状体(运动控制和奖励反应的主要参与者)中的灰质密度,以及纹状体对意外奖励线索的激活[2]。

- Matt Chinworth -

由于该领域内外的一些人都不断将伪科学概念引入其中,使理解人类智能的任务变得更加困难。例如,智能研究不时会受到优生学、“科学”种族主义和性别歧视的玷污。

就在不久之前的2014年,前《纽约时报》科普作家尼古拉斯·韦德(Nicholas Wade)因批评者称其曲解遗传学研究,认为种族可能与智能和其他特质的平均差异相关,而引来了一片骂声。抛开这种分析的合理性不谈,对于今天的智能研究者来说,分类并不是最终目的。

剑桥大学神经科学家约翰·邓肯(John Duncan)说道:“我对流体智能测试*感兴趣的原因,并不是因为我想知道是什么让一个人做得比另一个人更好。这对每个人来说都很重要,因为这些功能在每个人的头脑里都有,如果能知道它们是如何工作的,那就太好了。”

*注:流体智能测试强调的是解决问题的能力,而不是学过的知识。

寻求g

自斯皮尔曼的时代以来,人们一直在寻求度量g和IQ(或智商)的测试方法。多项研究都支持了他的发现,即个人在迥然不同的各种认知测试中的表现之间存在着可测量得出的相关性。研究人员对g感兴趣,是因为其影响远远超出了学术表现和工作表现之外。大量研究表明,较高的智商与较高的收入和受教育程度等有关,也与较低的慢性病、残疾和早死风险有关。

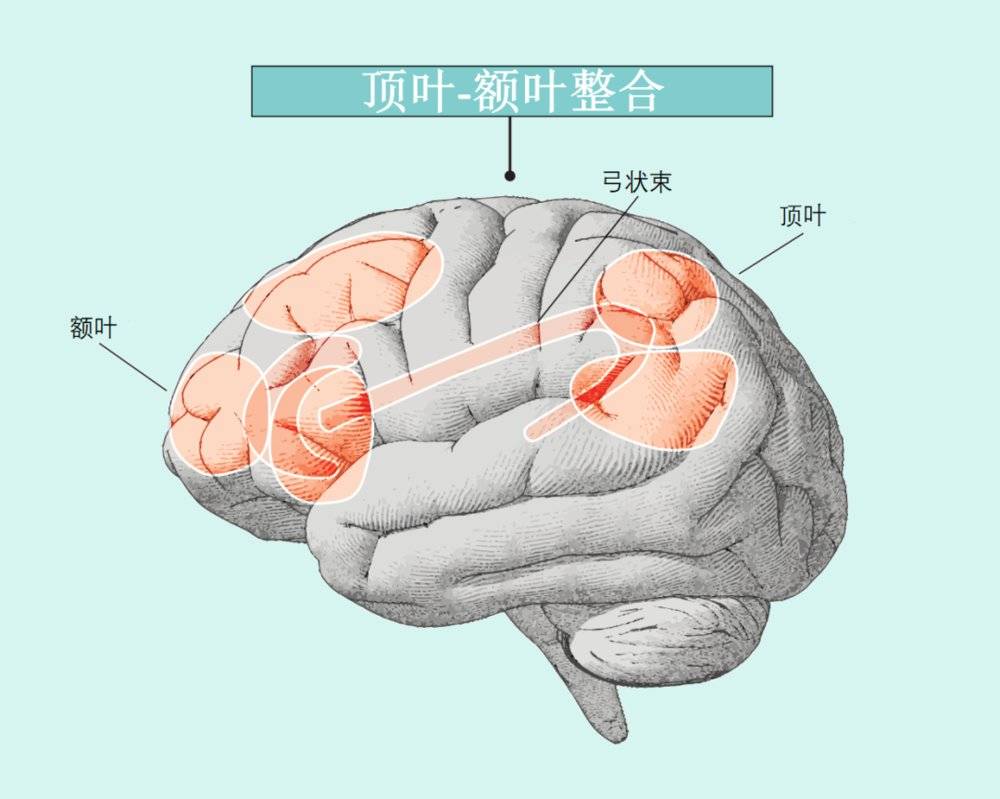

早期对脑损伤者的研究认为,额叶对解决问题至关重要。20世纪80年代末,加州大学欧文分校的理查德·海尔(Richard Haier)及其同事们在被试解决抽象推理题时对其脑进行成像,此时被试的额叶、顶叶和枕叶的特定脑区,以及它们之间的交流都被激活。额叶与计划和注意力有关;顶叶解释感觉信息;而枕叶处理视觉信息,所有这些能力在解谜中都是有用的。

但海尔指出并非是活动越强就意味着有更强的认知能力。“实际上得分最高的人的脑活动却最弱,这说明使你聪明的并不是你的脑有多努力工作,而是你的脑工作的效率有多高。”

2007年,基于这项研究和其他神经影像学研究,海尔和新墨西哥大学的雷克斯·荣格(Rex Jung)提出了前额叶整合理论,认为海尔和其他人的研究中发现的脑区是智能的核心[3]。但海尔和其他研究人员后来发现,即使是智能相近的人,在执行相同的心理任务时,激活模式也会有所不同。他说,这表明脑可以通过不同的途径来实现相同的目标。

有人认为,通过脑成像定位g的位置的另一个问题是,我们的仪器仍然太过简陋,无法得出令人满意的答案。例如,海尔在20世纪80年代的PET扫描,跟踪脑中有放射性标记的葡萄糖,这可以获得30分钟时间窗口内某个器官新陈代谢活动的图像,但是这个器官的细胞彼此之间的相互交流却是以毫秒数量级进行的。

而现代的fMRI扫描,虽然在时间上更精确,但也只是追踪脑中的血流,而不是单个神经元的实际活动。邓肯说道:“这就好比如果你想了解人类说话的原理,而你能听到的却只是整个城市中传出的噪音音量。”

智能模型

除了缺乏足够精密的工具之外,一些研究人员开始质疑下列前提假设:智能的关键完全取决于脑的解剖特征。

麻省理工学院皮考尔学习与记忆研究所(Picower Institute for Learning and Memory)的神经生理学家厄尔·米勒(Earl Miller)说道:“在20世纪,有关脑的主流观点是解剖结构决定一切。”但在过去的10到15年里,人们发现这种观点过于简单化了。

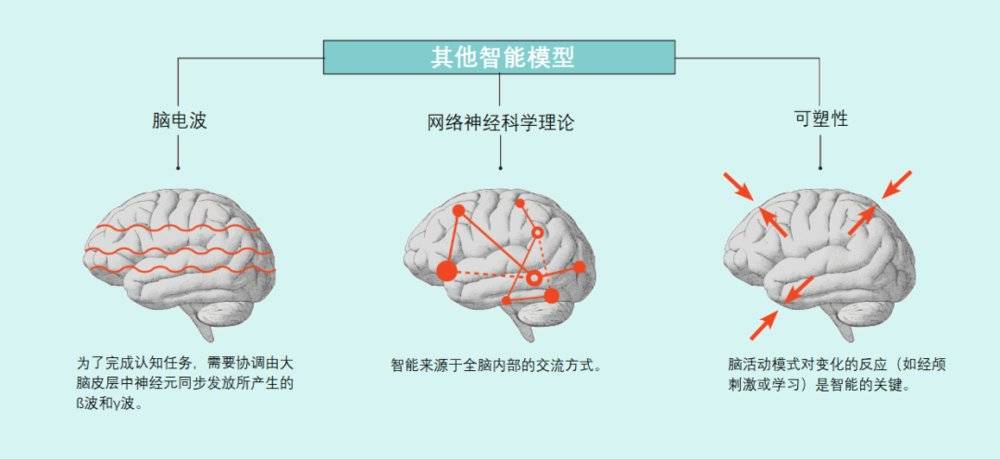

研究人员开始提出可能成为智能基础的其他脑特性。例如,为了寻找有关智商的线索,米勒一直在追踪当多个神经元同步发放时脑电波的变化。在最近的一项研究中,他和同事们将记录脑电图的电极安置在猴子的头上,他们教猴子学会如果在看到了与之前刚看到过的相同序列的物体时就松开手柄。

完成这项任务需要工作记忆,也就是访问和存储相关信息的能力,工作记忆激起一阵高频γ和低频β波的簇发发放。当这些簇发发放在任务过程中通常的一些时间点上不同步时,动物们就会出错[4]。

对聪明所做的分析

人们对人在智能上差异的生物学基础还不甚了解,但神经科学、心理学和其他领域的研究已经开始了解这种差异的原因。

根据对脑成像和有脑损伤的病人的研究,一个著名假说认为,智能定位于脑中特定的神经元集群,其中许多位于前额叶和顶叶皮层。这一假说被称为前额叶-顶叶整合假说,该假说认为,这些区域的结构、活动以及彼此之间的连接存在个体差异,并与执行认知任务的表现相关。

研究人员还提出了一系列其他假说来解释人在智能上的个体差异。所提机制各不相同,这反映出科学在智能是如何产生的问题上尚无定论。下面是其中的三种假说,每种假说都有其实验证据,也得到相应计算模型的支持。

米勒猜想这些脑电波在脑中“指挥交通”,确保神经信号在需要的时候到达适当的神经元。他说道:“γ波是自下而上的,它携带着你正在想的内容。而β波则是自上而下的,它承载着决定你所想内容的控制信号,如果你的ß不够强,因而控制不了γ,那么你的脑就无法过滤掉杂念。”

脑内交流的整体模式是解释智能的另一个候选者。2018年初,伊利诺伊大学香槟分校的心理学研究员阿隆·巴贝(Aron Barbey)根据利用弥散张量核磁共振成像(diffusion tensor MRI)等技术追踪不同脑区之间的联系的研究,提出了上述观点,并将其称为网络神经科学理论(the network neuroscience theory)[5] 。

巴贝绝不是第一个提出脑不同部分之间相互沟通的能力是智能的核心这一思想的人,但网络神经科学理论的全脑性质与之前的模型形成了鲜明的对比,比如说,顶叶-前额叶整合理论的重点是特定区域。巴贝说:“一般智能起源于人脑全系统拓扑结构和动态特性中的个体差异。”

哈佛大学的埃米利亚诺·圣塔尔内基(Emiliano Santarnecchi)和意大利锡耶纳大学的西莫内·罗西(Simone Rossi)也认为 ,智能是整个脑的属性,但他们认为整体可塑性是智能的关键。圣塔尔内基认为,可塑性也就是大脑的重组能力,它可以通过对经颅磁刺激或电刺激产生的脑活动的性质来加以衡量。

他说道:“有的人,在我们所用的同样网络中的其他节点处也产生反应。”也有人脑中的“信号开始到处传播”。他的小组发现,更高的智能,正如智商测试所衡量的那样,与更有网络特异性的反应相对应,圣塔尔内基假设这种反应“反映了更高智能的脑中的某种……高效性。”

尽管发现了一些关于智能是如何产生的暗示,但圣塔尔内基发现自己很沮丧,因为他认为对神经科学核心问题之一的研究还没有得到更为具体的答案。为了解决这个问题,他现在正在领导一个由认知神经科学家、工程师、演化生物学家和其他学科的研究人员组成的联合体,讨论如何寻求智能的生物学基础。

圣塔尔内基希望看到比如说像通过非侵入性刺激之类的方式对脑进行操作,以获得脑活动和认知能力之间的因果关系。他说道:“我们现在对智能有了很多了解,但我认为是时候尝试用不同的方法来回答这个问题了。”

寻求g的基因因素

当神经科学家们从脑的结构和活动与智能关系的角度探究脑时,遗传学家们从不同的角度来研究智能。伦敦政治经济学院的心理学研究员苏菲·冯斯塔姆(Sophie von Stumm)根据他们迄今为止的发现,估计在智能个体变异中大约有25%可以由基因组中的单核苷酸多态性来解释。

为了找到对智能起作用的基因,研究人员扫描了成千上万人的基因组。例如,2018年初,南加州大学的经济学家丹尼尔·本杰明(Daniel Benjamin)及其同事对超过110万名欧洲人后裔的数据进行了分析,在基因组中发现了1200多个与教育成绩相关的位点,而教育成绩通常能表示智能[7]。因为在多种对DNA进行测序的医学研究中,受试者都会被问及其教育状况,以帮助在以后的分析中控制社会经济因素,所以这类数据非常多。

虽然教育和智能之间的相关性并不完美,但冯斯塔姆说道:“智能和学业成绩是高度相关的,而且在遗传学上也是高度相关的。”他最近与人合著了一篇关于智能遗传学的综述[8]。总的来说,在本杰明的研究中,迄今为止所确定的基因在对教育水平的个体变异的贡献中约占11%;相比之下,家庭收入占7%。

这种全基因组关联研究(genome-wide association studies,GWAS)在揭示智能和教育成绩的生物学方面的作用是有限的,因为迄今所发现的基因还有很多东西需要认识。但是,本杰明说,已经有了一些启示。

例如,在他最近的研究中发现的已知功能的基因,本杰明说道:“似乎参与了脑发育的所有方面以及神经元彼此之间的通信,但和神经胶质细胞无关。”因为神经胶质细胞会影响神经元之间相互传递信号的速度,这表明发放速度并不是教育成绩差异的一个因素。

其他基因似乎将智能与各种脑部疾病联系在一起。例如,在2017年发表的GWAS预印本中,阿姆斯特丹自由大学的达尼埃尔·波斯蒂马(Danielle Posthuma)及其同事发现了认知测试分数和变体(variants)之间的关联,这些变体与抑郁症、多动症和精神分裂症呈负相关,这可能是已知的智能与精神疾病风险较低有关联的一种机制。研究人员还发现,和智能相关的变体与自闭症呈正相关[9]。

- Matt Chinworth -

对于如何从大脑的结构或功能中产生智能的问题,冯斯塔姆对基因数据在近期内就会产生有用信息的想法持怀疑态度。但GWAS可以以不那么直接的方式对认识智能有所贡献。根据他们的研究结果,本杰明及其同事设计了一个与教育水平相关的多基因评分。

虽然它还不足以用来预测个体的能力,但本杰明说,这个分数应该会对研究人员有帮助,因为它可以让他们在分析中控制遗传因素,以确定影响智能的环境因素。他说道:“我们的研究将使我们能够更好地回答关于什么样的环境干预能提高学生成绩的问题。”

冯斯塔姆计划利用本杰明的多基因分数来阐明基因和环境如何相互作用。冯斯塔姆说道:“我们可以第一次直接测试,那些在贫困家庭中长大的孩子...........他们拥有的资源较少,他们的基因差异是否能像那些在较富裕家庭长大的孩子一样也能预测他们的学习成绩,后者有一切可能抓住适合他们的遗传倾向的学习机会。”

提高智商

操纵智能的想法很有诱惑力,而且研究人员一直以来都希望能努力实现这一点。曾经有一种手段似乎对提高智能有一定的希望,那就是使用脑力训练游戏。通过练习,玩家可以在这些简单的视频游戏中提高自己的成绩,这些游戏依赖于快速反应时间或短期记忆等技能。但是,对大量研究的回顾发现,没有很好的证据表明这类游戏能提高整体的认知能力,这类脑力训练现在普遍被认为是令人失望的。

经颅脑刺激,即通过颅骨发送温和的电脉冲或磁脉冲,近几十年来显示出了一些提高智能的潜力。例如,2015年,哈佛大学医学院的神经学家圣塔尔内基及其同事发现,受试者在一种经颅交流电刺激下解题速度更快,而2015年的一项元分析(译注:统计学上来说,元分析[或译作后设分析、整合分析、综合分析、统合分析、荟萃分析]是指将多个研究结果整合在一起的统计方法。就用途而言,它是文献回顾的新方法。)发现,另一种电刺激(经颅直流电刺激)有“显著而可靠的效果”(Curr Biol,23:1449-53)。

虽然磁刺激产生了类似的诱人结果,但对电刺激和磁刺激的研究也对这些技术的有效性提出了质疑,甚至那些相信它们可以改善认知能力的研究人员也承认,我们离临床上使用它们还有很长的路要走。

研究人员知道的一种行之有效的提高智能的方法是良好的老式教育。在2018年初发表的一项元分析中,由当时的爱丁堡大学神经心理学家斯图尔特·里奇(Stuart Ritchie,现任职于伦敦国王学院)领导的研究小组从多项研究报告的数据中筛选出混杂因素,发现无论年龄或教育程度如何,学校教育平均每年提高智商1分至5分(Psychol Sci, 29:1358-69)。包括不列颠哥伦比亚大学发展认知神经科学家阿黛尔·戴蒙德(Adele Diamond)在内的研究人员,正在努力研究教育中哪些因素对大脑最有益。

里奇在给《科学家》(The Scientist)的一封电子邮件中写道:“智能可以预测一系列重要的事情,"比如教育成绩、事业成功、身心健康等,"所以,如果我们有可靠的方法来提高智能,那将是非常有用的。”

关于思考的思考

不仅智能的生物学问题仍然是个黑匣子,研究人员还围绕着这个概念本身进行思考。事实上,关于g代表大脑的单一属性的想法已经受到了挑战。虽然g作为一种指数的有用性和预测力已被广泛接受,但与之不同的模型的支持者将其视为认知能力的平均或总和,而不是原因。

2017年,剑桥大学神经科学家罗吉尔·基维特(Rogier Kievit)及其同事发表了一项研究,认为智商是一种表征更特异化的认知能力的集体力量的指数,这些能力相互强化。研究结果是基于数百名20岁左右的英国居民的词汇和视觉推理测试的成绩,以及大约一年半后对同一些受试者再次测试所得的数据。

基维特说道,通过两个时间点上相同的人的数据,研究人员可以研究一种认知技能(如词汇或推理)上的表现是否可以用来预测另一种技能的改善率。研究人员使用算法来预测在不同的智能模型下应该发生的变化,由此得出的结论是,最适合的是相互主义(mutualism),即不同的认知能力在正反馈回路中相互支持的想法[10]。

- Matt Chinworth -

2016年,加州克莱蒙特研究生大学的安德鲁·康韦(Andrew Conway)和现在在匈牙利厄特沃什·洛兰大学的克里斯托夫·科瓦奇(Kristóf Kovács)对于多种认知过程参与智能的说法提出了一个不同的论点[11]。

在他们的模型中,有应用特异性的神经网络(例如,做简单的数学运算或在环境中走动所需要的神经网络)和高级的、通用的执行过程(例如将问题分解成一系列可处理的模块),两者都在帮助人完成认知任务中各自发挥作用。

研究人员认为,正是因为各种任务都要涉及到相同的执行过程,这就解释了为什么个体在执行不同任务上的表现会有关联,也因此g度量的是这些高阶执行过程的平均强度,而不是执行单个任务的能力。科瓦奇说,通过寻找脑在执行特定执行过程时的种种特征,而不是寻找单独某个g因素的位置,神经科学家们可以在理解智能方面取得更大的进展。

当研究者们在努力解决智能这一棘手的现象时,一个哲学问题出现了。我们的物种是否足够聪明,能够理解我们自己的智能基础?虽然该领域的研究人员普遍认为,科学要想了解我们究竟是怎样进行思维的,还有很长的路要走,但大多数人都表示谨慎乐观,认为在未来几十年中将有重大的进展。

海尔说道:“我们现在看到的发展,不仅是对人脑连接成像...........我们也开始看到突触成像,这将把我们对智能等基本生物机制的理解提高到一个全新的水平。”

译者点评

对于本文最后提出的哲学问题:“我们的物种是否足够聪明,能够理解我们自己的智能基础?”其实在脑研究上也有一个对应的问题,这就是所谓的皮尤悖论:“如果人脑简单到我们可以清楚地认识它,那么我们就会太简单了而无法认识脑。”

笔者在和施拉根霍夫(Karl Schlagenhauf)合著的《人工智能的第三个春天:一位德国工程师与一位中国科学家之间的对话》(2019,上海教育出版社)中曾经指出:“他的悖论让我困惑了很久,然后我认识到,一方面,虽然他的话似乎也有合理之处,因为人脑是如此复杂以至于单个脑很难认识自己。然而,另一方面,并不只是单个脑认识自己,而正如你所说的那样,试图认识单个脑的是不断演化着的脑的社会网络。脑的社会网络要比单个脑复杂得多!因此,虽然我不指望在某一天我们可以宣称‘啊哈!现在,所有关于人脑的奥秘都被发现了!’我们仍然可以逐渐接近这个目标,即使我们永远也无法完全做到这一点。”

这就像单个神经元认识不了自己,但是由大量神经元适当组织起来的人脑却能认识单个神经元。

此外,卡尔还补充说:“你是对的,解决办法是聚合许多脑和心智的能力,这可以成指数级地提高单个脑和心智的力量。而且这样做并不限于在一个特定的时间点上并行地进行,而且还可以串行地在多个世代(祖父母在这里扮演了主要的角色)汇集起许多代智慧和知识。这给了皮尤悖论一个完美的答案。许多脑和他们积累起来的智慧将能够认识单个的脑。”

这样这一“悖论”似乎是可以解决的。整个人类经过世代继续的努力,可以逐步认识人的智能,虽然很难在某天就可以宣布完全认识清楚了。

参考文献:

1.J. Flynn, “Massive IQ gains in 14 nations: What IQ tests really measure,” Psychol Bull, 101:171-91, 1987.

2.J.A. Kaminski et al., “Epigenetic variance in dopamine D2 receptor: A marker of IQ malleability?” Transl Psychiat, 8:169, 2018.

3.R.E. Jung, R.J. Haier, “The parieto-frontal integration theory (P-FIT) of intelligence: Converging neuroimaging evidence,” Behav Brain Sci, 30:135–87, 2007.

4.M. Lundqvist et al., “Gamma and beta bursts during working memory readout suggest roles in its volitional control,” Nat Comm, 9:394, 2018.

5.A.K. Barbey, “Network neuroscience theory of human intelligence,” Trends Cogn Sci, 22:8–20, 2018.

6.E. Santarnecchi, S. Rossi, “Advances in the neuroscience of intelligence: From brain connectivity to brain perturbation,” Span J Psychol, 19:E94, 2016.

7.J.J. Lee et al., “Gene discovery and polygenic prediction from a genome-wide association study of educational attainment in 1.1 million individuals,” Nat Genet, 50:1112–21, 2018.

8.R. Plomin, S. von Stumm, “The new genetics of intelligence,” Nat Rev Genet, 19:148–59, 2018.

9.J.E. Savage et al., “Genome-wide association meta-analysis in 269,867 individuals identifies new genetic and functional links to intelligence,” Nat Genet, 50:912–19, 2018.

10.R.A. Kievit et al., “Mutualistic coupling between vocabulary and reasoning supports cognitive development during late adolescence and early adulthood,” Psychol Sci, 28:1419–31, 2017.

11.K. Kovács, A.R.A. Conway, “Process overlap theory: A unified account of the general factor of intelligence,” Psychol Inq, 27:151-177, 2016

原文来源:https://www.the-scientist.com/features/the-biological-roots-of-intelligence-64931

本文来自微信公众号:神经现实(ID:neureality),作者:Shawna Williams,译者:顾凡及