扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:益周刊(ID:NPO2020),作者:嘉年华,题图来自:IC photo

第一次杀人的时候,刘启智犹豫过。

那是2012年8月21日,湖南武冈市湾头桥镇朝阳村一间普通的民居里,两个少年手持长刀推门而入,正在看电视的被害人张木匠,见来的不过是两个半大孩子,随口说了句“没有钱”,想把他们打发走。

“没有钱就算了。”刘启智拉住付振立,想和同伴换一个目标。但付振立不愿意,他咬着牙说:“就是没有抢到钱也要把对方杀掉,难道你还要让他们去告发我们?”

长刀贯穿了张木匠的身体,他的聋人妻子并不知道屋内正在发生什么,还如往常一般走进家门,随后惨遭杀害。

付振立和刘启智,只在这户人家找到90多元钱,第一次出手就出师不利,付振立感到有些懊悔。锁上大门以后,他们骑上张木匠的摩托车离去,打算前往东莞继续“发财”。

9天后,张木匠夫妇发臭的尸体被邻居发现,那时,付振立和刘启智,已经流窜三个省,杀了七口人。

一、冲出轨道

刘启智和付振立杀人的目的,是为了2万块的学费。

二人就读于当地名校富田中学,一年学费12000,几乎是刘启智家庭收入的一半。连环杀人抢劫发生前,班主任组织学生暑期学习美术,刘启智家掏不出钱,想把儿子送到其他地方上课。

但班主任不许。

半个月后,两个孩子开始了他们的疯狂之旅。临行前,他们对父母拍着胸膛说:“现在赚钱的方式很多,我会养活你们的,我们准备出来干大事,加入黑社会,做暴发户。”

众人印象里两个乖巧、内向的好孩子,摇身一变,成为连环杀人犯。

就在两个人四处抢劫杀人的这一年,中国青少年研究中心的研究员们在数据和案卷里发现了一股暗流——侵财事件,正超过打架斗殴类犯罪,成为中国青少年犯罪的主要类型。

远在广东深圳的小金,就是深陷其中的一员。

2013年前,小金在一所学费高昂、学风浓厚的私立中学读高二。由于成绩不好,数学常年个位数,老师几次三番劝过他:你还是退学吧。

启航公益服务中心内,小金在社工陪伴下聊起往事

同学倒和他关系不错,尤其那班同样不爱学习的差生。

放学后的购物酒吧街上,每天都能看到这群少年的身影,穿着校服喝酒、抽烟、打台球,偶尔花钱找人帮忙打架平事。

小金有一个不愿跟朋友们提及的的秘密:由于父亲轻信朋友,家里生意失败,一夜之间一贫如洗。

由奢入俭的痛,是他生活里的刺。

喝醉了以后,小金会走到已经变卖的大宅楼下,打电话叫父亲开门。而他的父亲,只能骑着车急匆匆赶过来,把儿子带回一家四口打地铺生活的一居室。

为了和朋友玩在一起,小金节衣缩食,靠泡面度日,省下钱买烟买酒,甚至因为营养不良晕倒在公交车上。

眼看青春飞扬的日子,就要因为突然到来的贫瘠而终结,他决定冒一次险。

昏暗的巷道里,刚从酒局离开的小金带着醉意,走进一家黑网吧。在来之前,他就已经粗略侦察过,没有摄像头。

提起勇气,从一个学生摸样的人手里借过手机打电话,然后拿着手机转头狂奔,一气呵成。小金因为酒精和紧张而剧烈跳动的心脏,随着离黑网吧越来越远的脚步渐渐平复。

他想,只要到华强北把这台手机变卖了,多少能换来些钱,和朋友们分一分。

几个月后,小金在公交站台被警方逮捕。

二、家庭失灵

小金被抓那天,他父亲老金刚刚回到深圳。

公司破产以后,老金把生意重心转移回老家,每天奔波于甘肃和贵州,做几百上千的小工程,他想着,再苦不能苦孩子。

在老金和小金一般大的时候,小山村里的老家何其拮据,那时想找父辈拿个一毛、两毛,“都是要掉眼泪的”。

由于早先家境还算殷实,加之忙于生意,并没有倾注过多心力在对子女的陪伴和管教上,老金对小金的宠溺,唯一的表达方式就是给钱:小学阶段,他经常随手塞给儿子一两百做零花。

但因为变故,到儿子升上高中,老金却连两百元参加学校活动的钱都掏不出来。在这对父子关系里,很多时候老金没有说教以外的其他相处方式。

接到派出所的电话,老金又急又气,等把儿子领回家,父子之间的矛盾到达爆发边缘。原本几乎不说话的两人,每天都会争吵,最严重的时候,差点动了刀。

后来,小金跟介入的社工抱怨父亲专制:“他是典型的大男子主义,他不会听你任何一句话,他说什么你照做就好,你不做就是不听话,所以我就跟他没办法坐在一起”。

老金很无奈,“他老是不听话”。

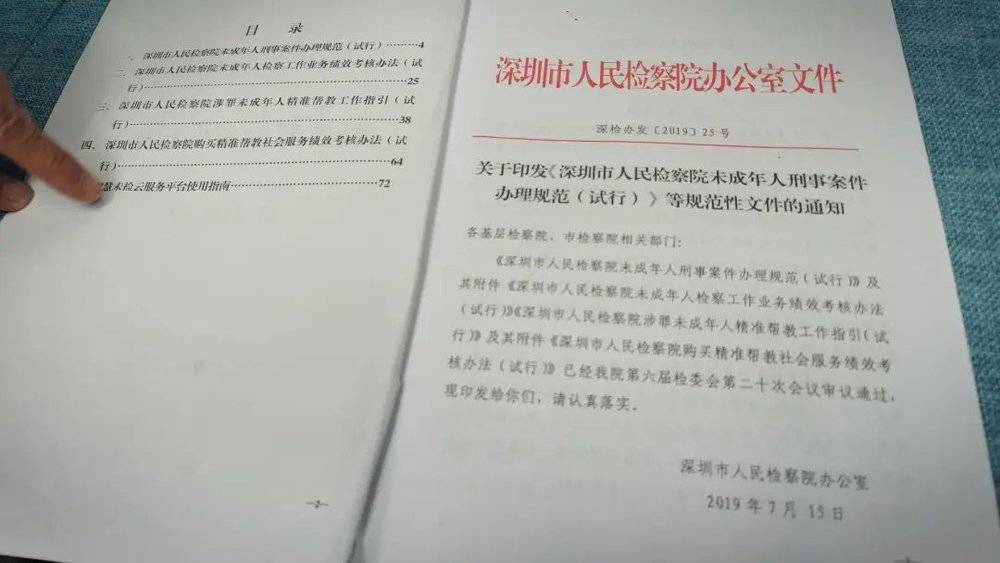

2020年6月1日,最高检发布消息,称国内未成年人犯罪率出现回升

亲子关系异常,或教育的形式缺失,在少年犯的原生家庭中并不鲜见,但这些问题,往往在犯罪行为发生后才得到重视。

上海市法学会未成年法研究会的一份研究报告显示,在少年犯群体中,31.3%的人与父亲关系“不太好”或“不好”,与母亲“不太好”或“很不好”的有14.1%,与其他家庭成员关系“不太好”或“很不好”的占13.5%。

不同于过渡溺爱及父亲在家庭生活中缺席,导致亲子关系出现矛盾的金家父子,因为持械抢劫被捕的凯凯,则是另一种极端。

凯凯没有正常进行学业,他还没15岁,就被堂哥带进了帮会组织,在当地也算有头有脸,一出门,都有一帮“兄弟”跟着。

回到家,他只是一个被家暴的孩子。

凯凯的父亲非常易怒,动辄对他又打又骂。最严重的一次,因为家里几块收藏的银元不见了,凯凯被掐住脖子按在墙上,差点没命,幸好奶奶在一旁拼命拉扯,终于把他救了下来。

那天之后,为了活下去,凯凯决定离开老家,到深圳打工。

没有学历只有力气,凯凯唯一的就业选择就是底层服务业,好不容易赚到钱,又因为混帮会时候染上的赌瘾,欠下几万块赌债。

为了还债,瘦小的凯凯拿着一把小刀,堵住一位陌生人,抢了四百多块。

三、漩涡里的孩子

如果凯凯没有离开,故事可能会有另一种发展。

2014年2月18日晚9点,娄底市新化东盛网吧,14岁的肖伟英,提刀捅死了自己的父亲。事后,就连肖伟英自己都不能够理解,那一瞬的冲动从何而来。

来自漫长的折磨。

肖伟英曾经是个好孩子,初一时因为不想上学休学后,他跟随父母到温州打过工,每个月1000多元的收入,全都上交给母亲。经过一年的务工生活,他又再次主动提出要重返校园,成绩也不错,一度考到前八名。

看到儿子越变越乖,他的母亲很是高兴,“以前只知道玩,现在不怎么出去玩耍,除了在家里带弟弟就是看电视。”

但肖伟英的父亲并不满意,由于成绩波动,肖伟英的排名往后掉了三位,父亲大发雷霆,狠狠训斥了他一顿。

这位父亲的暴躁,是出了名的。

肖伟英常常被父亲殴打,扫把、棍子,手边随便有什么,都会被挥舞起来加诸他身上。有一次,肖伟英的父亲看到他床上有一根皱巴巴的烟,二话不说扑过去就开始对儿子拳打脚踢,事后才发现,那根烟是他自己掉在儿子床上的。

事件发生后,肖伟英的爷爷难以接受家庭的巨变

父子之间的最后一次冲突,也是这般光景。

肖伟英的父亲走进网吧的大门,看到不愿回家的儿子,几个耳光劈头砸落。混乱之中,已经被亲友拉开的肖伟英,掏出新买的弹簧刀扎入了父亲的胸膛。

临死之际,这位父亲展现出最后的温情。他轻声对一起来找肖伟英的亲戚说:“把弟弟带回去,别让他在外面跑了。”

弑亲类未成年犯罪案件背后,能积累长期家庭矛盾的,除了家暴,还有教育带来的焦虑。

2020年5月25日,15岁少女卜灵在警察押送下走出家门,一起离开的,还有被她亲手杀死的母亲张扬。

杀死母亲后,卜灵冷静地起身锁住门,把尸体装进行李箱里,然后删光了母亲朋友圈的内容。直到被发现前的两天一夜,这个女孩独自守着死去的母亲,谁也不知道,她当时在想些什么。

这个女孩和母亲的芥蒂,早已萌生。卜灵在和同学聊到自己的家庭时,曾开玩笑地说过一句,“家里什么都好,就这个妈不好”。

卜灵所在学校收费单据

但在邻居、同事的眼里,卜灵的母亲张扬是一个出色的单身母亲,独自一个人照顾女儿,竭尽全力给女儿提供更好的物质条件——卜灵所就读的超银中学,学费为32000元/年,再加上餐费、学杂费等,一个学生年花费不低于4万元。

除了名牌中学的高昂费用,在兴趣班、补习班等方面,张扬也从不吝惜投入,卜灵小小年纪就考过了钢琴十级,成绩在班里也保持在前五以内。张扬常对同事夸赞自家女儿,但往往会话锋一转,说到女儿还不够优秀上。

为了让女儿比自己过得更好,张扬说,“砸锅卖铁也要给孩子最好的。”

这种关爱,对孩子来说过于沉重。案发之前,卜灵刚刚考完一次试,成绩并不理想,因为恐惧于被责骂,她冒出杀死母亲的想法。

从学校回到家里以后,卜灵在母亲的身后,用丝带缠住对方的脖子,一点一点收紧,直到窒息。

四、“我没得选择”

逃离原生家庭的凯凯,虽然不幸,却也幸运。

《刑法》第二百六十三条规定:抢劫罪,是以非法占有为目的,对财物的所有人、保管人使用暴力、胁迫或其他方法,强行将公私财物抢走的行为。携带凶器抢夺,满足了重要的定罪标准之一,摆在这个孩子面前的路似乎只有一条——三年以上,十年以下有期徒刑。

但凯凯没有被判刑。经过相关机构评估之后,检察院决定对他附条件不起诉。

2013年,附条件不起诉制度出台,旨在给还有挽救余地的未成年涉罪人员一个机会。为了保证这套机制不会干预司法公正,附条件不起诉需要由检方、警方、社会机构共同评估,满足情节轻微、悔罪良好、当事人同意等条件才能成立。

在这一过程中扮演重要角色的社会机构,却往往鲜为人知。

在深圳福田区,滨河大道旁老旧的写字楼里,就藏着一家涉罪青少年服务机构——启航公益服务中心。这家机构的16名帮教社工,和福田区公检法常年合作,为辖区涉罪青少年提供心理辅导、行为矫治和家庭辅导。

社工们会来到看守所或检察院,与高墙内的少年对话,评估他们的经历、性情、行为和被挽救的可能,制定贴身帮教方案,短则一年,长则六年,帮助他们走上正途。

这类被“缓期执行”的未成年人往往有相同之处:罪责较轻、且无前科。

在深圳市福田区,第一例附条件不起诉的案例,也是侵财类。

2013~2018年广东未成年人犯罪类型统计,其中涉及侵财类案件过半数

从农村出来,到深圳打拼的小洋,一念之差盗刷了同事银行卡。但悲剧的种子,早在她被非法抱养的那一刻就已经埋下。

小洋曾经幸福过,虽然家庭环境并不宽裕,但养父母对于这个好不容易得来的女儿也算宠爱,直到属于他们自己的儿子出生。

因为独生子女政策限制,晚出生的弟弟有了户口,而小洋,则成为黑户。

后来养母病逝,受到家人排挤的小洋离开老家,在深圳的工厂里打工,没有户口,成为她的心病。当家里的伯母告诉她,只要拿几千块钱打点关系,就能上户口的时候,当了十多年黑户的小洋,一刻都不想再等。

但她身上没那么多钱。

小洋突然意识到,“我没得选择”。她只能把目光转向身边同事——对方曾当着她的面,毫无防备地操作过银行卡。

小洋想,发完工资就把借同事的钱还上,神不知鬼不觉。

她不知道,银行会发提醒短信。

走出派出所那天,小洋一无所有,就连换洗的衣服和生活起居的杯子、洗漱用品,都是社工买的。后来,小洋去了一家餐馆打工,至于上户口的事,她也没再跟社工们聊过。

图为社工迎接回归社会的青少年,并帮忙寻找住所

2019年,《中国集体经济》刊登过一篇针对经济发展和青少年犯罪率之间关系的研究论文,通过一系列实证研究,作者证明了半个世纪前经济学家米香的推论:经济的高速增长会导致青少年抢劫和偷窃犯罪率的快速上升。

启航公益服务中心曾参与过469个涉罪未成年人帮教,这些案例里,大多数人的生活底色都是贫穷。

有一个无意识协助电信诈骗的案例令人印象深刻:当事人因为听信朋友给的招工信息,背着发射诈骗信息的基站走上街头,当场被警方抓获。

直到进了看守所,他依然不知道自己犯了什么罪,和社工交流的时候,嘴里还在不停念叨:“怎么现在都是骗人的”。

贫穷带来的不只是无知,贫穷便是困境。尤其随着生活压力的增大,贫穷家庭的焦虑,正在通过家长性格问题、家庭教育不当、学校教育缺陷等因素,传递给未成年孩子。

困境里的少年们,即便提起了刀,也会觉得当时的自己,没得选择。

在焦虑成为社会常态的背景下,家庭教育不当、法律意识淡薄、学校教育缺陷,共同构成让孩子们走上歧途的陷阱。

五、被忽视的和被放大的

几乎得不到父母陪伴,又极易因贫失学的留守儿童群体,在未成年人犯罪事件中的占比一度高达70%。

杀害玩伴的湖南衡阳12岁女孩陈晓雯,可以看作这个群体的缩影:缺乏关爱、缺乏是非观,更缺乏法律意识。

时间回到2015年6月10日下午,一个村民发现六年级的汤晓霞倒在学校后的树林里,不远处,还躺着汤晓霞的妹妹汤晓林。此时,汤晓霞已经没了呼吸,而汤晓林,则在被送到卫生所后不久抢救无效身亡。

杀死汤家姐妹的,是一瓶下了毒的可乐。

警方最初的办案重心,被一条线索带偏了:“放学后汤家姐妹被两个大孩子、男孩带走了,剩下的就不知道了。”

这条线索,来自汤晓霞唯一的朋友陈晓雯。

在听闻噩耗后,这对好友所在班级班主任黄婷婷一直陪伴在陈晓雯身边,她也是最早从陈晓雯嘴里知道真相的大人——那瓶杀死汤家姐妹的可乐,是这个孩子买来下了毒以后,亲手递过去的。

陈晓雯的家里,长期只有她和爷爷奶奶

陈晓雯还说,她只是为了报复汤晓霞的智障母亲,因为对方几天前揪过她的耳朵。

在警局接受调查的过程里,警察问陈晓雯知不知道杀人要付出什么代价,她没有回答,反而转过头询问身旁的黄婷婷,自己什么时候可以回去上学?

最后一次见到陈晓雯的时候,黄婷婷说:“你知道以后你再也不能跟汤晓霞玩儿了吗?”

陈晓雯听到这话愣住了,沉默着低下头,哭了起来。

同样是在湖南衡阳,稍早些时候,曾发生过12岁少年杀害姑妈一家三口的惨案,凶手在当地最好的学校里,被当作模范学生。

在审讯室里,这位看起来十分乖巧的男孩,也曾十分真诚地向警察问道:“我明天可以去上学吗?”

未成年人犯罪,呈现出越发低龄化的趋势,在未满14周岁的恶性犯罪中,有陈晓雯这般因为缺乏认知,而对犯罪毫不在意的,也有明知故犯,利用未成年人身份的。

2019年10月20日,大连市10岁女孩小琪再从绘画班回家的路上失踪,家人调取监控寻找无果后,最终在绿化带里发现小琪的尸体。

杀死小琪的13岁男孩,杀人之后,还在班级群内强调“我虚岁14”,言下之意,自己并不满足刑事责任年龄,有恃无恐。

事发后,嫌疑人蔡某超在班级群内的聊天记录

另一起社会影响更加恶劣的未成年人性侵犯事件,发生在2020年5月27日,陕西蓝田县一名12岁的小学女生,遭到四名未满14周岁的少年轮奸。

事件结果,以四名涉案人员未满14周岁,不具备刑事责任能力,不需要追究刑事责任,不予立案而告终。

按现行法规,国内的刑事责任年龄为16岁,对于14岁以上16岁以下的未成年人要承担八种犯罪的刑事责任,而14岁是相对无刑事责任年龄,这一规定基本上和其他国家一致。

随着越来越多有意识,有主观恶意的未成年人犯罪事件发生,是否要修改这一年龄规定,也成为热议话题。

在从事未成年人保护的深圳维德法律援助中心律师杨叶看来,降低刑责年龄作用有限,“让获罪的未成年人接受法律的评价和惩罚不是目的,帮扶和避免再犯才是”。

但,面对这些犯过错的孩子,到底该谁来帮扶?

六、无力的援手

答案显然不是学校。

据统计,2011年至2013年间,北京西城区的涉罪未成年人中,近六成在离开看守所后遭到退学处理,复学率仅23%。对这些犯过错的孩子,普通学校唯恐避之不及。

而针对少年犯开设的专门学校,又囿于“名声不好”,招不到学生,更难以吸纳优秀的师资力量。

深圳福田的少年犯阿志,就是一个一度失学的孩子。16岁那年,因为在酒吧里的一次口角,他对自己的朋友挥拳相向,酒精的作用下,拳脚雨点一样落在对方身上,等到被拉开,阿志才发现自己闯祸了。

阿志住过的深圳福田区看守所

这场阿志认知里的普通打架,因为致人轻伤构成寻衅滋事罪,最终把他送进了看守所。

不到半间教室大小的监房里,人挤着人住下近50个涉罪少年,其中的许多人,身上都有各式各样的纹身,食物是用大铁板车推来的,几乎没有油荤。身处其中,阿志对自己的未来充满迷茫,他怕自己背上案底,再也翻不了身。

阿志是幸运的,由于他自己的悔罪态度良好,加之父亲在外奔走向被害人求情,这起事件进入了附条件不起诉程序,福田区启航公益服务中心的社工介入,开始为他争取一次从新再来的机会。

离开生活了45天的看守所后,阿志又回到了学校,暂时的。

到如今,提起这个孩子,启航中心的李英芳还有些惋惜——复学后的阿志,是启航帮助过的成绩最好的孩子。但好景不长,因为家境原因,阿志效仿起其他同学,在学校里卖香烟赚零花钱被发现,在同样行为的学生里,校方唯独劝退了他。

后来阿志没能参加高考,只好早早进入社会。

深圳一所专门学校

针对少年犯群体,一些机构在工读学校的基础上建立起专门学校,却收效平平。由于担心这类学校“名声不好”,大多数家庭宁愿失学,也不愿意把孩子送入其中,招生尚且困难重重,更遑论吸纳优质师资力量。

原本就存在原生家庭问题,又受到学校歧视、驱赶,被从社会正常秩序中剥离的少年犯们,只能被迫一直停留在边缘地带。

启航这类进行帮教活动的社工机构,成为引导这些孩子,帮助他们脱离犯罪泥沼的几乎唯一防线。

事实上,他们日子也不好过。

同是公益组织,办公室紧邻启航隔壁的罕见病救助机构,动辄就能筹到几十万,而他们的筹款却无人关注。

最近的一次,启航要在腾讯公益平台上筹措四万块钱物资,捐给那些冬天被抓进去,夏天才被放出来,连应季衣服都没得穿的“少年犯”。这场募捐,只有不到一万来自网友,剩下的,都是李英芳一位朋友自掏腰包支持。

“很多人认为这些孩子做了坏事儿,为什么还要帮他们?”

面对这类偏见,李英芳总要费尽唇舌解释,强调少年犯的形成离不开原生家庭问题、社会支持不足以及学校的教育缺失,他们还有得救,不要一棒子打死。

基本无济于事。

在6月18日的“星火计划”公益探访活动上,腾讯公益运营负责人梁栋向媒体解释了这类“小而美”项目筹款难的原因:因为敏感,不得不隐去很多核心信息,导致公众对项目全貌不了解,直接影响到捐款和传播效果。即使存在难度,腾讯今年还是计划推广200个类似的项目。

启航中心参与制定的涉罪青少年帮教“福田模式”

滑向深渊的孩子们,更需要被看到,被拉回正确的轨道。

刘启智的母亲还记得,那个假期自己对儿子说的最后一个谎,她告诉儿子,老师说不学美术了,要回学校补课。

刘启智被父亲送到学校门口后,没有进去,而是去了网吧。第二天,他的班主任把这个半大孩子叫到面前,说要么跪下认错,要么别再读书。

刘启智跪了。

“男孩子这么大了毕竟有自尊心,也有叛逆心理,我知道他是很伤心的”。

伤心的刘启智,选择亲手葬送了7条无辜的生命,以及自己的未来。他和被害者们,都永远不再会有任何机会。

如果那时候,无论家庭、学校还是社会,有人站出来给过刘启智及时的帮助,一切会不会不一样?

七、尾声

2015年2月13日,刘启智和付振立的故事迎来结局。刘启智被押赴刑场执行死刑,付振立,则因未满18岁被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身。

在判决出来前,刘启智曾经给父母写过一封信:“要是法院能给我一个生存的机会,我会尽到自己的责任,想办法尽力给那些家属赔偿;如果实在没有这个机会,我也不怪谁。”

被捕以后,看守所的审讯室里,警察问刘启智到底为什么要抢劫杀人?

刘启智说,他已经“回不了头”。

本文来自微信公众号:益周刊(ID:NPO2020),作者:嘉年华