扫码打开虎嗅APP

题图来自视觉中国,本文来自微信公众号:食通社Foodthink(ID:foodthinkchina),作者:张胜

我是一个出生成长在洞庭湖畔西畔山洲的80后,外出求学就业离家十数载。今年连续的雨天使得长江和洞庭湖的水位猛涨,几乎到了1996年的高度。我的父亲看着家边上被洪水没过的大堤,感慨地对我说:“如果没有退田还湖,今年大堤又会垮掉。”这话让我心里五味杂陈,脑子里开始飞速的闪现着无数过往经历过的抗洪防汛的画面。虽然已经过去二十多年,但还是感觉历历在目。不同的是我们从20年前开始,就不必再担心洪水了。

今年是西畔山洲退田还湖的20周年,借此机会跟大家讲一讲家乡从抗洪到适洪,继而走上有机农业的故事。

●“人给水出路,水给人活路”,这十个字概括了西畔山洲20多年来的适洪之路。摄| WWF©️韦宝玉

围湖造田带来了粮食,但溃堤洪灾也让农民损失惨重

我的家乡赤山岛处于洞庭湖深处,原名蠡山岛,因范蠡和西施的游历遗迹而得名,风景秀美,开车一个多小时就能到长沙。

岛面积120平方公里,我家所在的西畔山洲位于岛的西北端,行政隶属于南嘴镇,南嘴村。

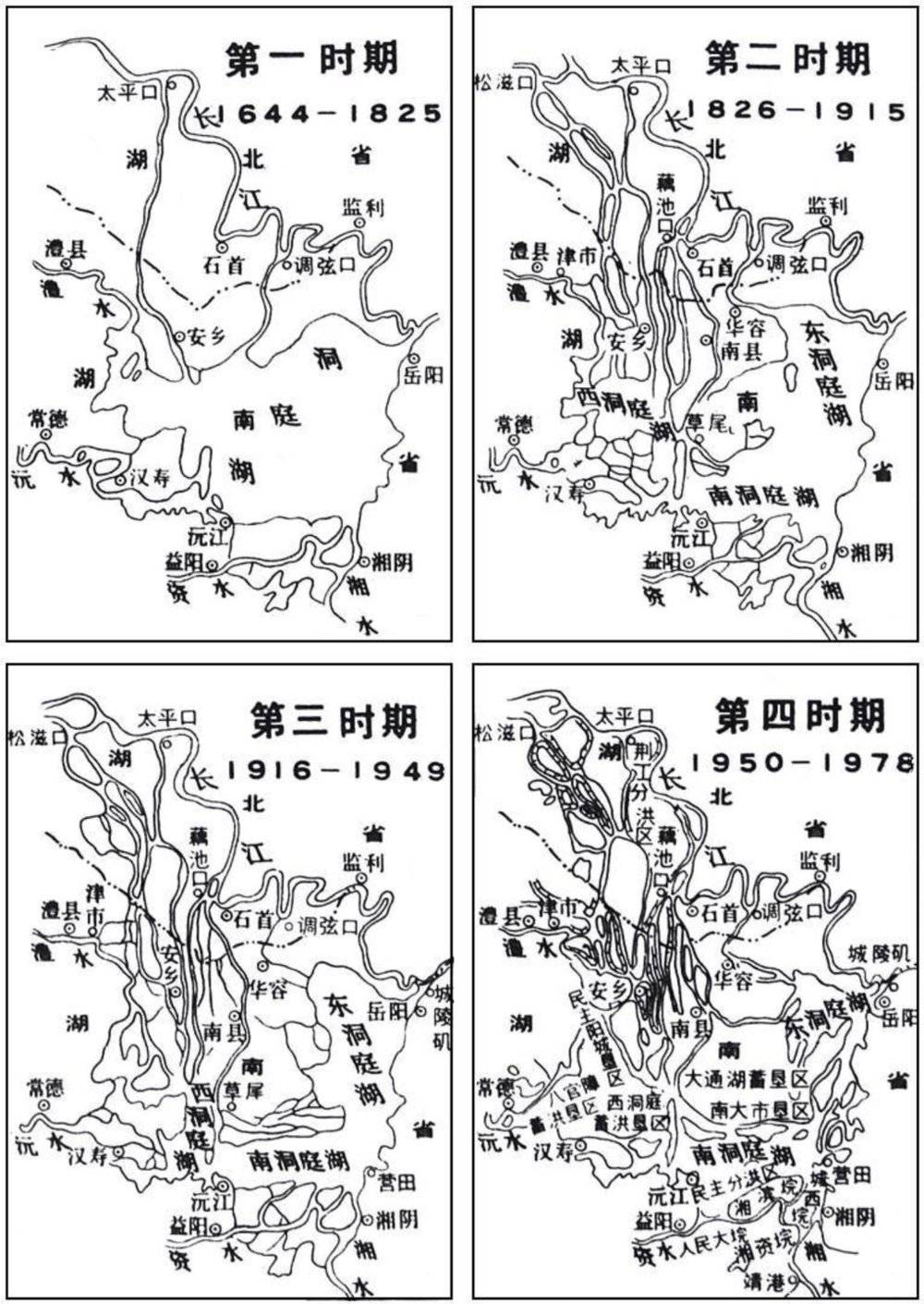

西畔山洲是一个洞庭湖区的小堤垸。堤垸是长江中下游一种典型的地貌。在很多湖区,人们为了获得更多良田,从明清开始逐步围湖造田,诺大的洞庭湖也因此逐步分割为东洞庭,南洞庭和西洞庭,西畔山洲垸在南洞庭和西洞庭交界之处。

●逐渐四分五裂的洞庭湖。图源|湖南省地图册

父亲跟我说,西畔山洲是一个码头,从长江下来的船只在这里卸货或是停靠歇脚。因为三年饥荒之后需要大量生产粮食,田地不够,于是1972年开始围湖造田。从此以后,原来住在山坡,靠梯田种粮生活的人们有了水田,挖了池塘,开始以种植水稻和池塘养鱼为生。

由于西畔山洲也是澧水和沅江汇入洞庭湖的入口处,每年洪水来得早,持续时间长,所以尽管向洞庭湖争得了更多的水田,但“晴五天抗旱,雨三天抗涝”的日子也并不好过。1996、1998、1999三年均全部溃垸,洪水成为我特殊的童年回忆。

童年抗洪记忆

从我记事起,每年夏天西畔山洲最重要的事情是防汛、排涝,抢收,冬天不变的旋律是挑堤、护堤。

没有防汛过的人是不会体会到那种对于不确定隐患的无限担忧和焦虑的。防汛是一种身体和精神上的双重折磨,夜以继日的巡视,每一个角落都不能放过。

没有挑过堤的人也无法想象彷佛愚公移山一般的苦楚。挑堤是用一担一担的泥巴,一次又一次重复去加高大堤。大人会说,肩膀要被压散架,连脑袋都好像装满了泥巴。

年复一年,没有尽头的焦虑,无尽的苦楚,让西畔山洲老一辈,包括我这一辈人骨子里面都烙上了对于洪水的记忆。

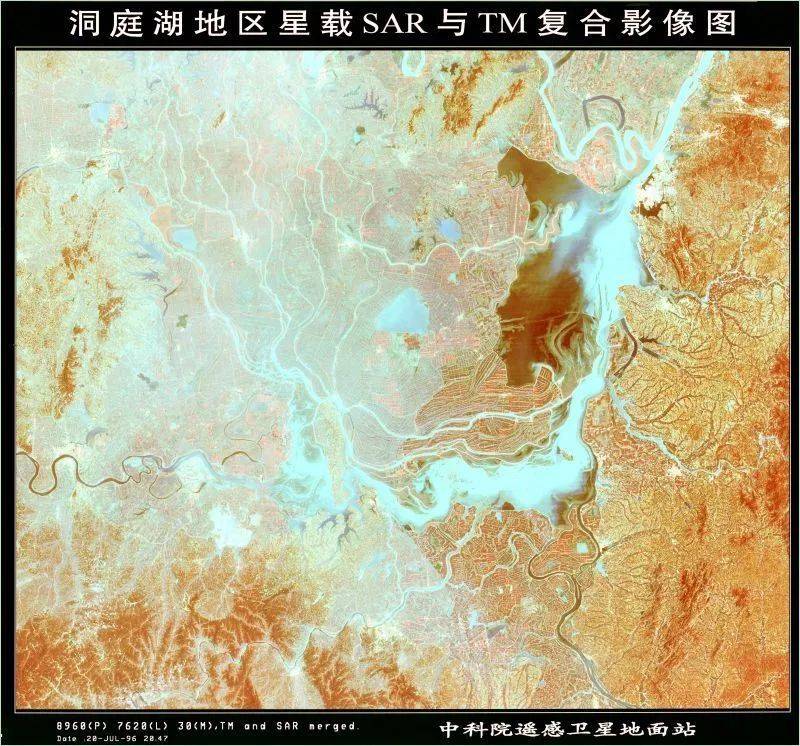

印象最深刻的是1996年的夏天。别处因为发生管涌而导致大堤溃坝的消息让我们的精神更加紧张。当时我小学毕业,年纪还小,平时是不用上大堤的。但那天要给父亲送饭,我在汛期最危急的时候上了大堤。

●1996年洞庭湖地区汛期卫星影像图。图源|中国科学院对地观测与数字地球科学中心

一爬上大堤,远处无尽的洞庭湖一片汪洋,洪水爬到大堤最高处,伸脚就可以够着。但我不敢伸,因为脚下的泥土是软的,蚯蚓也从大堤里面爬出来了,说明因为大堤内部已经充满了水。这一刻面对看似平静的洪水,我感到自己的渺小,从内心里觉得恐怖。

尽管心里犯怵,但还是麻着胆子一路小跑过去。到了抽水泵房,发现水泵已经停机了,因为排水口已经被洪水没过了。父亲吃完饭让我赶紧走,他还要留下来防汛。

那一夜,父亲一定没有睡,我和妈妈姐姐们在家也担心了一整夜。

第二天,洪水已经高悬头顶,堤垸内部也已经内涝成灾。我和姐姐们跟着父母去抢收即将成熟的水稻。堤垸的水稻田大多被泡在水里,只剩稻穗在水面。因为随时有可能溃堤,我们简直是冒着生命危险去收水稻。但是没办法,这是我们一年的口粮,不抢收,前半年的劳动白费不说,下一年没了口粮,在96年可是件大事。

因为内涝,稻田早已没法走路了。我们从渔民亲戚家里借来船,划船去收割水稻。划船的另外一个好处是,一旦溃堤,我们可以跳到船上。

●2020年7月,沅江市,洪水淹没了部分房屋和土地。图源|新华社

回想起来,父母和姐姐们一定一边辛苦劳作,一边担心溃堤。但水中割稻的作业方式让年少的我兴奋无比。因为作为旱鸭子的我边割稻子还能过把游泳的干瘾,那是再好不过了。时不时的还有鱼从我身边窜过去,让我无心收割,最后干脆脱下早已湿透的背心专心抓起鱼来。一群对我有恃无恐的“黄鸭叫”从我身边游过,最后我扑过去一番搏斗,好歹也抓住了几条,记得回家后被老妈做成了鱼汤下面吃了。回想起来这也算是苦中作乐吧。

虽然抢收了水稻,但那年我家的口粮还是出了问题:泡过水的水稻晒不干,没过两天就发芽了。爸妈后来也常常提起那年的经历,“很苦,很苦。”

令人绝望的溃堤

对于湖区的人来说,抗洪防汛是一整年的事情,上半年是防止大堤溃堤,下半年是修堤坝。对于挑堤有印象的人一定会暴露年龄,对于西畔山洲人来说,1999年之前这是常态。如果说防汛是一种身体和心理上的双重折磨,那挑堤就是纯粹的肉体磨难。

挑堤是集体劳动。大堤的总长度除以村里的总人数,再按家庭人口乘以这个数就是每家要挑的大堤长度,一般要求增加至少50公分。分摊到每家,都是不小的土方量。没有机械化设备,只是用铁锹和锄头将湿地里面的泥巴用箢箕装好,用扁担、用肩膀将这些泥巴挑到大堤上。

●上世纪80年代初,长江下游靖江地区的“全民挑堤”。

这些泥巴的重量会让你的肉体发出绝望的信号。村里的父辈很多都有腰肌劳损,应该都是那时候落下的病根。我那时候年纪小不用挑,但是我的无数个冬天的周末都是跟父母一起在大堤过的,当然也曾经尝试过。这是父母有意为之,告诉你:如果不读书,你是否可以承受这个重量?

并不是付出了这些努力就可以战胜一切。面对滔天洪水,“人定胜天”的豪情状语显得是那么的空白。很不幸,1996年7月,西畔山洲的大堤承受不住,终于溃堤了。那是我人生第一次亲身经历溃堤,滚滚洪水放肆的冲进堤垸,理所当然的占据每一个角落。这原本就是它们的地方。

●管涌毁堤模型演示。

如海浪般的洪水卷走了堤垸里的一切,连池塘的鱼都无法游走,被洪水冲往岸边。人们站在山坡上眼睁睁的看着自己的庄稼被冲毁,像祭奠一般念着哪家的鱼塘被冲了,哪家的水稻被淹了,没有痛哭流涕,只是无声的、面无表情地看着。现在回想起来,那应该叫做绝望吧。

我最直接的感受是看着被洪水裹挟带进来的水草上面,数不清的老鼠在跳着,感觉大恐怖。那晚,我梦见我家的西瓜被老鼠吃光了。

这种溃堤的模式一开启似乎就停不下来,从1996年到1999年,四年三次溃堤。原来看似雄伟的大堤在洪水面前似乎是纸糊的一般。西畔山洲人已经真正尝到了绝望的滋味。

●2020年7月,受连续强降水影响,西畔山洲所在的南嘴镇水位迅速升高,垸内沟渠水位达到了30.51米。镇内已开展防汛指挥行动,采用越堤排水等方式,防止内涝。图源|阮江新闻网

与洪水换一种相处方式

他们说上帝关上一扇门会给你留下一扇窗。西畔山洲的窗户在2000年打开了。确切地说,西畔山洲的大堤被永久地打开了,我们和洪水的相处模式也变了。

2000年,西畔山洲垸被世界自然基金会(WWF)选定为退田还湖的堤垸。据当时WWF长沙办公室的张博说,洪水期间,他在洞庭湖上飘了两个月,寻找一个具有代表性的堤垸作为WWF中国湿地项目的实践点,最后选中了我的家乡。据张博说选西畔山洲有三个原因:一是沅江团市委的推荐,这里的老百姓太苦了;二是人口规模合适;三是有发展其它产业的潜力。

当时,WWF提出了发展适洪经济的概念,并在西畔山洲开展了替代生计项目。所谓适洪经济是指不将洪水视为威胁,而是因势利导,将之发展为一种可以与人和谐相处的自然条件或是资源。WWF让村民自己选择感兴趣的项目:网箱养鱼,养鸭,养牛,种蔬菜等等。这些替代生计项目给我们指出了新的方向,让我们明白,除了夏天抗洪、冬天筑堤,生活还可以有另外的活法:干不过洪水,我们可以选择与它相处。也许给水一条出路,人才会有活路。

●网箱养鱼(上)和养鸭(下)成了很多村民退田还湖后的生计选择。摄 | WWF©️张翼飞

于是,70年代围起来的堤垸重归洞庭湖,旱季的时候是一个内湖,人们承包它养鱼。老百姓的生计又到了山坡上和梯田里,但是这不是走老路而是新的开始。洪水每年都依旧出现,乡亲们任由洪水出入早已废弃的大堤,但它不再是我们的威胁,反而是一种资源。每年一次涨大水可以净化内湖的水质,让网箱的鱼有了野生鱼的口感。

顺势而为走上有机之路

2002年,在WWF的引导和支持下,我父亲带领村民开始了有机农业之路,主要就是种桔子和有机蔬菜,因为化学农业也会影响水环境和渔业。2005年西畔山洲的桔子开始出口北美市场,村民因此受益。

后来却因为市场渠道意识和开拓意识不够,丢掉了市场。这过程中的起起伏伏,跌宕坎坷,并没有让我们放弃,父亲和乡亲们还在一直坚持:出口的渠道断了,就转内销。我也在这个过程中找到了很多志同道合的朋友,在他们的支持下我们坚定的继续走下去。

●有机桔子成为我父亲张建华后半辈子的关键词。

从2002年到2020年,十八年的有机之路,有辉煌有坎坷,西畔山洲的发展没有惊天动地,却是一直在认真坚守。从当初的发家致富的念头,变成了现在的一种生活习惯。用村里老人的话说:我们做这个有机农业是对国家负责,对子孙后代负责。

站在房前,看着不远处的一片汪洋,心里一片平静,早已没有了二十年前的焦虑。洪水留在我精神上的烙印提醒我这一份平静来之不易。也许“与天斗其乐无穷”,但是我的内心告诉我,顺势而为才是道。

本文来自微信公众号:食通社Foodthink(ID:foodthinkchina),作者:张胜(原西华大学教师,后辞职返乡与父亲一起从事有机种植。一直执着于乡村社会建设。现在农闲是是教书匠,农忙时是务农人),编辑:天乐,排版:莳梧