扫码打开虎嗅APP

新冠疫情暴发后,SWASH一直在为这个遭到重创的行业和性工作者的权益积极地发声。本文来自微信公众号: 中国慈善家杂志(ID:cnscsj),作者:武玉江,头图来自:视觉中国

日本东京新宿歌舞伎町的十字路口。

樱子(化名),女,四十出头,是一位有着二十年从业经历的日本性工作者。

去年底,樱子因为身体的原因,回到了日本东北部的乡下老家休养。可随着新冠疫情在日本暴发,她只好暂时打消了回到先前工作城市的打算,一直待在老家,靠着积蓄维持着基本生活。

樱子同时也是一个叫做“SWASH”(Sex Work And Sexual Health,性工作和性健康组织)的日本民间社团的成员和积极参与者。

SWASH是个在日本小有名气的性工作者援助的民间社团。该社团成立于1999年,主要致力于增进性工作者的健康和安全,团队中的大部分成员本身就是现役或曾经的性工作者。在新冠疫情期间,SWASH一直在为这个遭到重创的行业和性工作者的权益积极地发声。

“禁止卖春”国家里庞大的色情业

东京的新宿、札幌的薄野、福冈的中州,这三地被称作日本的“三大欢乐街(风月场)”。也有人会把大阪的南和名古屋的荣这两处加进去,并称为“日本五大欢乐街”。

所谓“欢乐街”,可理解为寻欢作乐的一片区域,这样的区域里既有传统艺伎、异性陪酒酒吧、约会酒吧等“卖艺不卖身”的行当,也包括成人洗浴、色情按摩、粉红沙龙等提供性服务的行业。

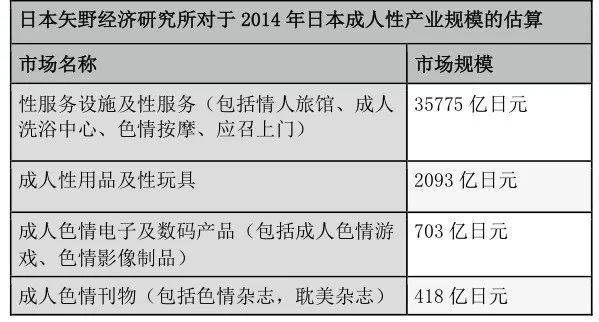

当然,除此这“五大”之外,日本全国各地还遍布了上百个大大小小的“欢乐街”。据日本矢野经济研究所2014年的估算,日本的成人性产业聚集了90万左右的相关就业人员,年产值达到近4万亿日元(约合2500亿人民币),这个数字大体和约旦2014年的国民生产总值(364亿美元,国际货币基金组织统计)相当。

可以看出来,女性身体的性交易无疑是占了日本成人性产业的绝大部分,而毫无疑问,支撑这个产业的是日本的男性消费者。一份1999年开展的《关于日本人的艾滋病及性病(HIV/STD)相关知识,性行为,性意识的全国调查》显示,在过去的一年中有超过10%的男性有过消费性服务的经历,特别是18到24岁年龄段的男性中,有15%~19%的有过买春经历。而欧美各国同期的调查数值多在1%~2%之间。

而有趣的是,日本在法律上是个禁止卖春的国家。

上世纪50年代,日本颁布了一部名为《卖春防止法》的法律,旨在防止性交易的发生。在该法正式实施的1958年,日本政府便依法关闭了国内所有的红灯区。自此,日本在正式成为了禁止卖春的国家,至少在名义上是这样的。

之所以说“名义上”,是因为这部法律对于“卖春”的定义过于模糊,导致了在实际层面一直存在着很大的灰色空间。该法对“卖春”的定义是:“与非特定对象进行有偿性行为”;对“性行为”的解释是“限于男女生殖器官的直接接触”。也就是说,除了普通意义的性行为之外的其他性行为,即便是有偿行为,也是合法的。

因此,被依法关闭的性服务业者们,很快就开发出了各种符合法律规定的服务。主要可以分为两大类,一类是规避男女生殖器官直接接触之外的性服务,比如色情按摩。

另一类则是依旧提供全套性服务,但可以自证顾客属于“非特定对象”,这样也能规避“卖春”的风险,比如:“泡泡浴”。泡泡浴采取的说辞是:店家向进店消费的顾客收取的费用是洗澡费,而顾客遇到了心仪的女孩——性工作者,之后双方来了一场一个多小时的恋爱。因而顾客不属于“非特定对象”。

樱子入行时做的是色情按摩。早些年,她一直在东京的实体店铺工作,之后去了大阪。由于近些年日本各地政府对于性服务产业的态度越来越严格,加之互联网的兴盛,造成了实体店的日渐衰落,取而代之的是应召上门的兴盛。樱子这几年也顺应潮流,转做起了应召女郎。

2020年4月2日,戴着口罩的行人从新宿东口歌舞伎町一番街前走过。

SWASH的志愿者

在视频采访的镜头里,樱子长着一张娃娃脸,留着齐耳的短发,看上去比实际年龄年轻许多。或许是因为待在家里对着电脑的缘故,她的整个状态很放松,有问必答,很有条理性,话语中带着真诚和热情,没有丝毫的敷衍。

樱子家里有父母和一个哥哥,高中毕业后就离开了家乡去了东京,但在东京最初的数个月里多次找工作碰壁后,开始从事性服务行业。

“其实一开始也没有太大的抵触感,就想着有份工作就好,而且工资还不错,所以就一直干下来了。”

从业数年后也曾尝试过转行,比如在餐厅工作,编辑写作的工作等等,但都没干太久。餐厅的工作强度大,工资却很低,无法保障基本生活;文字工作,时薪比餐饮业高而且工作强度不大,但需要较强的抗压和时间管理能力。最终,出去绕了一圈,樱子还是觉得性工作者这个职业最适合自己。

“工作时间比较自由,想白天做就白天做,想晚上做就晚上做,累了想歇几天也行,还有很多自己的时间。再说,比起其他工作技能要求不高的工作,这个行业的收入还算不错的了。每天能见到不同的人,触碰到不同的身体,也挺有意思的。”

樱子继续留在性服务行业的另一个原因,是参与了SWASH的工作。在这个组织里,她作为志愿者能做的事情不少,比如:做性工作者意识的问卷调查;举办线下的性工作劳动者权益讲座;向其他性工作者推广安全性行为的基本知识;处理热线电话;与海内外人员举行与性相关的学术活动等等。

樱子的业余时间大都用在了SWASH的相关工作上,虽然这些工作不会给她带来任何经济上的报酬。甚至,她为了调查外国女性性工作者在日本的现状,曾假扮成韩国人和中国人,在东京和大阪的各类“亚洲按摩店”里工作过。

“我自学了些汉语和韩语,不过说得不太好。反正来这些按摩店的客人都是日本人,沟通都是用日语,他们也不会说汉语韩语。”

实际上,在以外国人为卖点的风月场所工作,时薪要比日本人的店低很多,有些甚至只有日本人店的一半收入。但在樱子看来,去这些店里“卧底调查”还是很值得的事情,“我的调查可以为学术研究提供很多一手的资料,我也交到了很多中国和韩国的朋友,有很多我们现在都在保持联系。”

SWASH从成立至今,共参与出版过4份与性工作者相关的学术调查报告,这几份报告的背后,都有樱子的参与和付出。

东京新宿的歌舞伎町一番街,它与札幌的薄野、福冈的中州被称作日本“三大欢乐街(风月场)”。

疫情重创

2020年初开始的新冠病毒,在短短数月间就席卷了整个世界,日本的风月场所自然也不能幸免。

新冠防疫中最重要的一条,就是人和人之间需要保持足够的社交距离。但这对于需要密切身体接触的性服务行业而言,无疑是一记重锤。自新冠疫情登陆日本后,各类风月场所就不断暴发“群体性感染”。

据北海道大学的西浦博教授的推算,以东京为例,在4月8日发布“紧急事态宣言”之前,约30%的感染路径来自“夜生活”的相关场所。在4月初到5月底,日本的各级政府先后宣布进入“紧急事态”,性服务行业的实体店铺基本都处于关门停业状态。但解除“紧急事态”后,通过“夜生活”相关场所的感染路径就又迅速上升到40%以上,这种趋势一直持续到了7月初。

而另一方面,风月场所的实体店铺关门停业,并不意味着众多习惯了购买性服务的男性的需求也会一同按下暂停键。

SWASH的负责人要友纪子(Kaname Yukiko)介绍说,“实体店铺基本都关门停业,对于店铺的经营者有很大的影响,因为虽然营业收入没有了,但像房租这样的固定支出却还是需要支付的。但对于性工作者而言,不能在实体店里工作,还可以有些其他的选择。现在的情况是大城市的疫情较为严重,而中小城市其实还没有被波及到。所以,很多性工作者在疫情开始后,都转到其他的中小城市去工作。另外,应召上门服务受疫情的影响也不是特别大,回头客、熟客的生意一直都在。”。

近期媒体报道的多起因性工作者引起的“群体感染”事件,也证实了要友纪子关于部分性工作者们开始转战中小城市的推断。

7月16日,日本东北部的青森县青森市的一名警官被确诊感染新冠的新闻,登上了全国的各大媒体。这名警官在一周前的8日,与一位90后的性工作者有过密切接触史,而这位性工作者在两天后的10号被确诊感染了新冠。

当地卫生部门在随后的排查中,确定了27名与该女性有过密切接触史的人员,其中25名是该女性的顾客。但由于日本在个人信息方面有着严格的法律规定,因此在该女性确诊一周后的16日,卫生部门也只与其中的13人取得了联系。

青森市卫生部门的负责人对《日刊现代》表示:“我们无法确定这家应召店由多少名从业的应召女郎,以及该应召店的人员构成。应召店方手里有顾客名单,但由于名单属于店方收集到的个人信息,因此公共卫生部门无法直接联系顾客当事人,只能通过店方联系顾客,再由顾客本人联系公共卫生部门。到目前为止,只有7名顾客接受了核酸检测。”

在青森这种民风淳朴的日本乡下,让街坊邻里和亲朋好友知道自己去买春,是件很不光彩的事情,因此很多人不愿主动和公共卫生部门联系。另外,在没有征得店方的同意的前提下,政府部门不能随意公布应召店的名称和性工作者的个人信息,这也导致很多买春者无法得知自己是否有被感染的风险。

日本中部地区的岐阜县,在6月9日也确诊了一位性工作者,而这位女性的常住地是关东地区的神奈川县。和青森的事例相似的是,岐阜的公共卫生部门也排查确定了20多名与该女性有过密切接触史的人员,但最终只联系到其中的3人。店方也拒绝同意政府公布店名的要求,最终岐阜市只得向公众发出“在6月5日到7日有在岐阜火车站周边区域消费过性服务,如果身体出现异常,请与卫生部门联系”的呼吁。

尽管性服务行业遭到重创,但性的欲望总是存在的。在这样的情况下,让性工作者们掌握预防措施就特别重要。

樱子和SWASH的成员们当然也明白这些,“在这种困难的时刻,能够帮助到我们的也只有我们自己”。在专业医师的协助下,SWASH团队在4月中旬就制作出了一份《预防新冠病毒的性服务工作建议》,并发布在了自己的网站上。

这份工作建议包括三个部分,每部分都是对照通常情况下的服务流程,给出详细的预防建议,包括“强烈建议暂停接吻服务”“和客人一起洗手漱口,也要让客人洗脸”等等。

这是一份很有职业针对性的防疫建议,其监制是东京都立驹込医院传染病中心主任和传染科科长今村显史,曾列席过日本首相官邸主办的新冠防疫的相关会议,可以说是这方面货真价实的专业人士。这也体现出SWASH作为一个有着21年历史的性工作者援助社团的专业性和社会资源调动能力。

当然,SWASH在这次疫情中所做的工作不止这些。

社会动员

4月初开始,日本的新冠感染人数出现明显的上升趋势,无法追踪来源的确诊患者越来越多,之前政府所采取的“预防群体感染”的效果在快速递减。

日本的各级政府随即采取了更为严厉的防疫措施。4月7日,东京、大阪等七个主要都府县宣布进入“紧急状态”,之后日本全国也在16日进入“紧急状态”的范围扩大到全国,直到5月底才宣布解除。

疫情防控的不断升级,对经济的打击是显而易见的,很多中小企业和个体经营者不得不面对倒闭和破产的风险。对此,日本政府启动了大规模的财政救助计划,包括针对中小企业和个体经营者的“持续化补贴”计划。中小企业和个体经营者们可以按照过往的税务申报记录,获得最高金额为200万日元(约13万人民币,个体经营者最高金额为100万日元)的公共财政补贴。

但由于性服务行业普遍存在不申报收入和逃税现象,加上日本主流社会价值观对于性服务行业的职业歧视,政府在5月底曾明确表示,性服务行业“有悖于社会主流价值观”,将被排除在公共财政的补贴项目之外。

说到底,性服务行业有违于社会公德和良俗,且属于社会底层行当,这可以说是日本主流社会的认知。加上性服务行业偷税漏税现象普遍存在,和黑社会又有着千丝万缕的关系,领不到国家的公共财政补贴,也属于意料之中。

但政府对于性工作者能否享受“监护人休假补贴”的政策上,对性工作者也同样采取了排除的态度。

日本政府制定“监护人休假补贴”政策,是因为防疫期间学校关闭,孩子们只能待在家里,因而很多家长需要留在家中照看年纪尚小的子女,无法外出工作。但政府部门却以由于性服务行业的资金有流入黑社会组织的可能性为由,在3月底宣布,性服务行业的从业者被排除在补贴对象之外。

在得知这一消息的数天后,SWASH团队向政策制定的行政机构——日本厚生劳动省(相当于国内卫生部、民政部和劳动部的综合体)提交了整改请求书,要求“像维护其他职业工作者一样,维护性工作者及其子女们的生存权”。

“据我们调查,有20.7%的性工作者有孩子,有13.3%是单身妈妈,所以这也是为什么我们决定发声,抗议政府职业歧视的原因之一。”SWASH负责人要友纪子说。

在提交整改请求书的同时,SWASH也利用自身多年积累起来的社会资源,联系到了多家媒体来报道她们对于厚生劳动省的抗议,并在社交媒体上扩散相关内容,期望引起社会各界的关注。

如SWASH团队所愿,在之后的几天时间里,这一话题产生了足够的热度,在野党中也出现了支持的声音。4月7日,首相安倍晋三就在国会的答辩中公开承诺,政府将考虑把包括陪酒小姐在内的性服务从业者纳入补贴对象。

“没想过转行”

疫情期间待在家里的樱子并没有闲着,她每天都会工作12小时以上,帮着SWASH打理“热线电话”的咨询。当然,电话早就不用了,基本上都是电子邮件。

“疫情开始后,我们基本上每天都会收到邮件。最近几个月收到的多是询问关于如何申请‘监护人休假补贴’的各类问题。比方说,如何向店方交涉和索要在职证明,向政府提交的收入证明该如何办理等等。”

因为日本法律上的原因,日本的性工作者与店方的关系不属于雇佣与被雇佣的劳动关系,而且很多性工作者不进行纳税申报的现象也比较普遍,所以很容易造成要申请政府补贴,却无法备齐材料的情况。

当然还有一些更为敏感的问题会求助到SWASH。比如,有些性工作者想要尽早复工,但同时又担心个人信息被泄露,不愿意接受店方的新冠抗体检测的要求。

这样的案例多来自大阪。5月底,大阪府政府决定,给予知名红灯区之“飞田新地”所辖的约160家风俗店提供财政补助——每家店铺50万日元,总额8000万日元(约合560万人民币),但政府的条件是该补助金将作为新冠抗体的检测费用,各店铺的工作人员和该区域的相关人士以及常住居民都将接受检测(费用免费)。如果发现新冠感染者,需要第一时间告知属地的卫生部门。

因为很多性工作者会对家人隐瞒自己真实的工作情况,所以不少人担心如果被检测出“阳性”后,卫生部门将会联系家人,这样她们现在的工作情况也会被告诉给家人。

“我们能告诉她们的就是,你有权利选择不接受检测。并且,以接受检测来作为复工的前提,是没有法律依据的。”SWASH的负责人要友纪子这样解释道。

SWASH偶尔也会收到一些让人读后五味杂陈的邮件。

“我们办公室最近收到了一封来自监狱的信件,发信人是位正在服刑的前性工作者。TA在报纸上读到了关于我们近期工作的相关报道,可能是我们为性工作者发声,为性工作者争取权益的行动让TA对我们产生了信任感,所以TA把自己在监狱里遇到的种种不公和霸凌情况告诉了我们。”樱子说,“不过,我们能做的很有限。”

“那随着年纪的增长,你是否考虑过从事其他职业,有没有开始担心养老这样的问题呢。毕竟,40岁之后在这个行业会越来越缺乏竞争力了?”笔者提出了这个问题。

“没想过转行,等疫情结束后,我还想回到大阪继续工作。另外,我没想过养老这样的话题,而且,我所接触过的同行,都基本没有什么长远的规划。再说了,要有长远的规划也不太可能从事这个行业。”樱子这样回答。

她接着解释说,“在日本有大约三分之一的性工作者年纪是40岁以上的,而且‘熟女’的市场不仅是现在,以前也一直是有的。所以对我而言,只要想做,做到什么时候都可以。不过,疫情结束之前,我会一直待在老家这边,专注SWASH的工作。这是我真正想做的事情。”

本文来自微信公众号: 中国慈善家杂志(ID:cnscsj),作者:武玉江(日本立教大学政治学博士,2013年定居瑞典,现居乌普萨拉)