扫码打开虎嗅APP

本文来自公众号:新周刊(ID:new-weekly),作者:陆一鸣,题图来自:视觉中国

2008年8月8日,北京奥运会开幕。当时的人们大概没有想到,这场举国盛宴会成为日后一代中国人的集体记忆。但更令人想不到的是,即使曾共同蹚过这岁月长河,人们的记忆也并不相通。

“中国的首都在哪?”“不知道。”

“天安门在哪?”“不知道。”

“2008年奥运会在哪开的?”“不知道。”

在接受常识性提问的小朋友。/纪录片《村小的孩子》

镜头记录下的这短对话发生在2011年,导演蒋能杰和几名农村留守儿童之间。

最近几天,这组来自纪录片《村小的孩子》的片段在网络上疯狂流传,原因或许在于被展示出来的这组问答带给人的错位感——你认为是常识的东西,对他们来说是超纲题。这很难不令人想起那句“问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋”。

但农村之于留守儿童远非世外桃源。与常识性提问“一问三不知”形成鲜明对比的,则是孩子们在被问到“长大了想做什么”的时候,答案惊人地一致——“想打工”。

最热门的一条评论反映了近万人的心声,这些孩子实在“淳朴得令人心痛”。

一、失语的留守儿童

“一个人就是一个家,一个人想,一个人笑,一个人哭。我很小的时候父母就出去打工了,不知道什么是父爱母爱,就连他们的样子都记不清了。”

2005年,一名来自四川省青神县的初二男生在作文中写下了这段平淡中带着心酸的自白。这段心声在一定程度上引起了舆论关注,并在很长一段时间内,被征用为诸如“留守儿童缺乏关爱,深情呼唤社会爱心”等煽情报道的引导语。

但带着异样眼光的关注,往往会将留守儿童等同于“问题儿童”,也让留守儿童面临着极大的压力和偏见——一些研究似乎认定,留守经历会使得儿童产生心理及行为问题;而在留守儿童的报道下,也不乏忧心忡忡的声音:“他们的行为习惯在一天天滑坡,将来是否会成为影响社会安定的因素?”

即使抱有最大的善意,人们在谈起留守儿童时,仿佛也已经习惯以“可怜”“贫穷”“孤独”等眼光看待他们。

为了反击这些刻板印象,也为了呈现最真实的生活,导演蒋能杰将视角对准了留守儿童,一连拍出了《路》《村小的孩子》《初三》《加一》等纪录片。

蒋云洁、蒋加一、蒋恒、蒋鑫……如果你足够细心,会发现蒋能杰镜头下的好几位小主人公,跟他一样都姓蒋。事实上,正是一次偶然的代课经历,促使他将镜头从抗战老兵、尘肺工人转向这些他同村的后辈们,用光影记录下他们的成长。

蒋能杰拍摄的另一部纪录片《矿民、马夫、尘肺病》,由于不能公映,他曾在该片的豆瓣页面守着,只要有人标注“想看”该片,他就将下载链接私信给对方。/豆瓣

2010年,他从北京辞职回乡,当时村里小学缺老师,他就在那里教了三个月左右的数学,教课之余就在拍片子。

他问那些孩子们长大了想做什么,得到的答案几乎都是打工。

这个回答让蒋能杰意外。“我也是在这个村小学毕业的,我小时候被问到过同样的问题,大家都会说好好读书,将来成为各种职业的人,答案是五花八门的。”

但在细碎的日常中,你还是能够看到他们有着自己的快乐与纯真,但同时也确实要忍受同龄人少有的孤独和无奈。

与奶奶相依为命的小云洁。/纪录片《村小的孩子》

镜头中的小云洁不想去打工的爸爸身边,是因为没人照顾奶奶;不羡慕有零食的同学,是因为家里治病没钱;不想让书包轻一点,因为每一本都想读;总是不能升三年级,是因为中心小学离家太远……

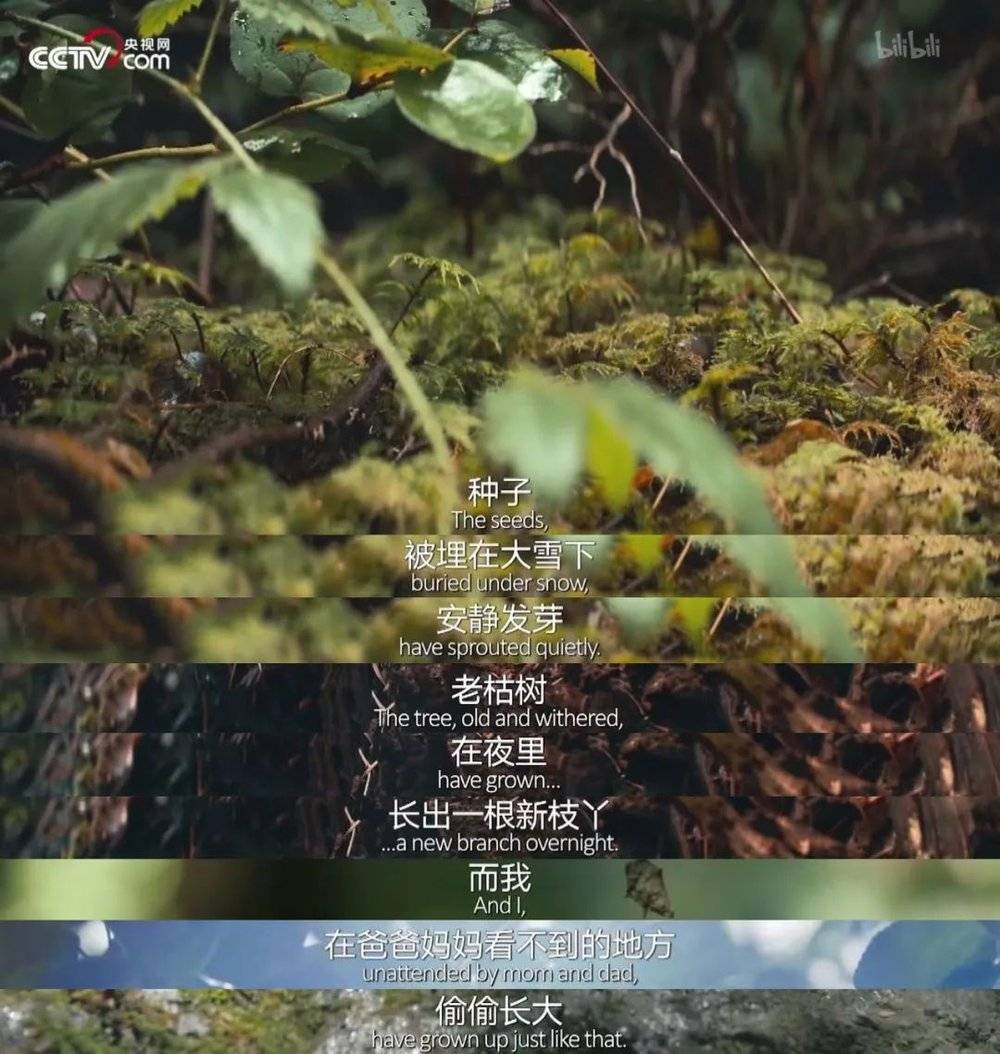

相比于城市儿童,农村留守儿童往往承受着不属于这个年龄的思虑。而数以千万计的留守儿童,就这样在爸妈看不见的地方偷偷长大了。

二、消失的农村小学

《村小的孩子》一上来,对准的是返乡的打工者。他们背井离乡,终日奔波,在钢铁水泥构筑成的城市森林中艰难揾食,并寄希望于下一代能够通过读书改变命运。

但他们的孩子,往往要跋山涉水才能到镇里去上学。“现在孩子少了,我们念书的时候,基本上每个村庄都有一个学校。”一位打工者回忆道。

消失的村小,让很多农村孩子的求学之路变得困难。/纪录片《村小的孩子》

村小确实在消失,但这个归因,他只说对了一半。

作为一场从上到下的运动,“撤点并校”一度在中华大地铺开了摊子。学界一般以2001年国务院决定要在全国范围内“调整农村义务教育学校布局”,到2012年又“坚决制止盲目撤并农村义务教育学校”,作为它的起止标志。

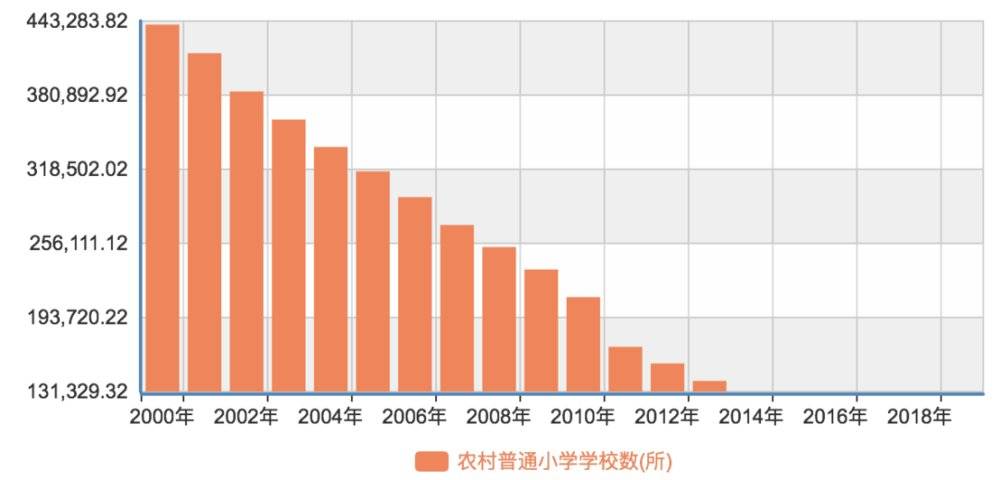

从2000年到2013年,农村普通小学的数量从440284所降到140328所,缩水近七成的数据背后,是平均每年就有2万所村小消失的现实。

村小数量在逐年减少。/国家统计局

2014年起,村小数量不再被纳入统计数据,但我们仍能从源源不断的报道中,窥见乡下孩子从家门口到校门口这段路有多远,有多难。

2018年初,因为一张“头顶冰霜上学照”,云南昭通的小学生王福满收获了举国的关注,并被称为“冰花男孩”。

由于地方政府和媒体的介入,这一困难很快被解决了。但舆论显然回答不了,为什么“冰花男孩”从家到学校要走近一个小时的山路,为什么他们班比他离学校远的学生还有30多个?

尽管早在2012年就被紧急叫停,但布局调整前“一村一校”的局面已经被完全打破,取而代之的是几村一校,甚至一乡(镇)仅有一所初中和小学。

全村唯一的小学面临拆除。/纪录片《村小的孩子》

位于广西全州、湖南东安、湖南新宁这“两省三县市”边界的光明小学就是如此。这座临时学校所在的光安村,全村1700余人,有近900人外出打工,其中80%在广东省。

2009年,被判定为“危房”的光明小学校舍被拆除。老村长力主用民房办学,并不断去乡里、县里乃至市里游说重建小学,因为“不建的话,我们村就黑暗了”。

从2009年到2014年,《村小的孩子》用镜头记录下了光明小学的艰难重建。村小里的22个小孩,有17人属于“留守儿童”。

一部分孩子要每天早上六点半乘坐安全性十分可疑的敞篷卡车去上学,而留下的孩子,也要面临“二年级去哪上的问题”。而爷爷奶奶陪读所额外产生的食宿费用,更会使得本不富裕的家庭雪上加霜。

一年几百块的房租,已经是当地家庭不能承受之重。/纪录片《村小的孩子》

如果能注意到留守儿童的上学路有多艰辛,相信会让持有“他们为什么不努力”“穷都是因为懒”观点的网友们感到汗颜。

镜头之外,也有不少观众在关注着这些拍摄对象的成长。有人评分网站上写下留言,“如今那些摄影机前稚气未脱的孩子们都应该十七八岁了,不知道他们哪些走进了金色的象牙塔,哪些步入了工厂的铝合金大门”。

前两天,蒋能杰在微博上欣喜地与观众们分享了一则喜讯。《村小的孩子》跟拍的小男孩范魏煜参加了今年的高考并考了541分,上了湖南理科一本线。

范魏煜在课堂上。/纪录片《村小的孩子》

这份遥遥相望的回应,某种程度上算是给现实注入了一点温暖。

三、他们才是全村的希望

前段时间,被讨论最多的“留守儿童”,大概就是以676的高分考入北京大学考古学专业的湖南女孩钟芳蓉了。

从“考古是不是难就业”吵到“穷人家孩子配不配追逐诗和远方”,似乎在一部分人眼里,出身农村的孩子,就只有“考上名校热门专业,找到报酬丰厚的996工作,帮助原生家庭脱贫”这一种活法。

但有时候,埋头苦读并不是唯一的答案。如今,出生在互联网时代的孩子们,大概很难会“不知奥运会”了,但由物质条件的隔绝造成的精神生活上的贫瘠,往往会更可怕。

十余年前,一篇全网爆红的文章《我奋斗了18年,才和你坐在一起喝咖啡》就揭开了一位出生于70后中期的农家子弟初入城市生活的无所适从——

来到上海这个大都市,我发现与我的同学相比我真是土得掉渣。我不会作画,不会演奏乐器,不认识港台明星,没看过武侠小说,不认得MP3,为了弄明白营销管理课上讲的“仓储式超市”的概念,我在麦德隆好奇地看了一天……

改变的方式有很多种,而它们往往要依赖外界的力量。

比如写诗——前段时间的网红纪录片《人生第一次》,将镜头聚焦到了位于云南山区的漭水镇,这里的孩子,多半是留守儿童。他们从不同的村小毕业来到漭水中学,并在这里体验了人生中的第一堂诗歌课。

课程推行一年后,漭水中学的校长告诉诗歌课的发起机构,以前不服管教的小孩自从学会了写诗,很少去砸玻璃了。

“这些孩子并不只是活在报道和电视中的标签,并不只是‘留守’‘贫困’,他们需要关注的目光、情感的共鸣。诗歌可能改变不了一个人的命运,但确实可以改变一个人。”分集导演曾这样告诉《新周刊》。

“学诗歌的孩子,不会砸玻璃。”/纪录片《人生第一次》

比如学乐器——两个月前,一则山区小学摇滚乐队翻唱痛仰乐队歌曲的视频在微博流传。场地中间,一个举着麦克风的小姑娘姿态潇洒地蹦着跳着。

海拔2600多米的海嘎小学,位于被当地人称为“贵州屋脊”的六盘水的韭菜坪。这堂“贵州海拔最高村小”的豪华音乐课,源于支教老师午休时的一次弹奏。

随着这支大山里的摇滚乐队网络走红,这群身着校服、皮肤黝黑的山里孩子,成了主角。原唱痛仰乐队也在转发后说“希望有机会也能为你们唱首歌”。

后来,他们真的去了。/微博

再比如读书、摄影。

除了拍纪录片,蒋能杰为家乡留守孩子所做的努力还有创办乡村公益图书屋“棉花沙图书屋”。这是一个免费阅读平台,除了让孩子获取知识,更为了破除在农村依旧盛行的“读书无用论”。

这所书屋如今四周年了。/微博

他还收集了爱心人士捐赠的闲置相机,为乡村孩子、当地妇女举行了简单的摄影培训,甚至还举办过两届乡村摄影大赛,为优胜作品举办了摄影展。

人们似乎总觉得,只有物质条件优渥了,才有资格去探索自己的精神世界。但也有开拓者希望现在就能为这些孩子打开发现世界、表达自我的大门。

但愿有一天,人们再提起“留守儿童”时,泛起的不再是带着同情、怜悯与警惕交杂的异样眼光。

参考资料:

一个网红纪录片导演是这样诞生的| 蒋能杰自述,影艺独舌,2020-04-05

我为什么不赞美冰花男孩,浪潮工作室,2018-01-15

中国人的生老病死,被这部9.2分纪录片说尽了,新周刊,2020-04-21

贵州海拔最高村小的“豪华”音乐课,新京报,2020-06-19

本文来自公众号:新周刊(ID:new-weekly),作者:陆一鸣