扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:看电影杂志(ID:moview_weekly),作者:卷卷毛,题图来自:五条人乐队官博

五条人实在太有梗了!

从《乐队的夏天2》第一期和大张伟在台上台下说起了“相声”,胳膊一抱,“no problem”一出,那股子奇怪的范儿就不知道把多少人笑得喷饭。

马东说:“我本来想聊聊关于五条人的歌,五条人的音乐什么的。”仁科直接金口一开:“晚上打电话给我吧!反正我也睡不着。”囧。

“土到掉渣”的接地气、“条言条语”的反主流让他们吸粉无数。“捞五条人”和“又要捞五条人”简直成了今夏一种粉丝“行为艺术”。

而且很多人很快发现,音乐之外,#作为影迷的五条人#同样令人惊叹。

在最近一个采访中,提及喜欢的电影,阿茂直言“那就厉害了!说到电影。”仁科更是吓人“说到电影,这个采访时间可就不够长了。”

贾樟柯、伍迪·艾伦、阿基·考里斯马基、库布里克、黑泽明……仁科对热爱的导演真是如数家珍。而且还特意用了一大段来安利2018年电影《盛夏》。

“他提到一个人叫维克多·崔,说我们像他!”

五条人被说像维克多·崔?被仁科激情安利的《盛夏》又是怎样一部电影?请听我道来。

一

要到1991年12月25日,克里姆林宫上空飘扬了近70年的镰刀锤子红旗悄然降下,一个存在了69年的庞然大物才轰然倒塌。

而1981年,在列宁格勒的一个小礼堂,年轻人们聚在一起,在舞台下面个个正襟危坐,听一场摇滚演唱会。

《盛夏》从这场演唱会开始,两个女孩偷偷翻墙溜进剧院、西装革履的安保人员在旁巡视察看、在椅子上身体轻轻摇摆的动作幅度被修正、向舞台上摇滚明星展示的应援横幅被制止。

导演基里尔·谢列布连尼科夫的《盛夏》,拍的是80年代初,彼时还未成名的“苏联摇滚教父”维克多·崔的某段夏日经历。

维克多·崔

死在28岁的维克多·崔,时至今日都是俄语世界最重要的摇滚音乐人之一。

他是曾经苏联青年的英雄,也是表达抗议声音的武器,他的歌声,至今激荡在那些激动人心的抗议活动里。

但在《盛夏》里,这些都不重要。那时,他只是一个刚开始写歌的小年轻,遇到了自己崇拜的音乐人前辈和他的妻子,三人的爱情和音乐交往关系,才是电影的重心。

导演基里尔说《盛夏》并非关于政治,就像维克多·崔一直强调自己那首著名的《改变》也无关政治一样。

但“正襟危坐听摇滚”的80年代背景,是电影里年轻人们的盛夏逃离不了的氛围,压抑又躁动着。

1987年,在电影《阿萨》里,崔在电影末尾有了一段充满惊喜的小小客串。他身穿一身黑夹克,带着他的基诺乐队(Kino,也有译作电影乐队),唱了一曲《改变》作为电影结束。

“红色的太阳燃烧殆尽 / 白天与它一起熄灭 / 黑暗在灯火通明的城市降临 / 我们的心渴求着改变 / 我们的眼睛探寻改变 / 融入我们痛苦欢乐 / 融入我们跳动血脉 / 改变 / 我们等待着改变!”

这是真正意义上,崔和他的乐队第一次从地下走到了地上。这一年,他们还发行了第6张专辑《Gruppa Krovi》。

连同电影和新专辑的共同热度,崔的名字和他的《改变》一起传唱到了全国,引发了当时所谓的“Kinomania”(基诺狂热,仿当年的“披头士狂热”)。

10年前,15岁的崔被艺术学院扫地出门,理由是“摇滚有害正常学习”。从此,他辗转到地下乐团,开始尝试自己写歌,这一年,他遇到了电影里引导他成长的迈克。

这是1981年,迈克·瑙门科作为乐队Zoopark的主唱已经在圈内小有名气,电影开始的那场演出就是迈克的乐队。

崔像一个小粉丝,跑到迈克前:“我希望你听听我的歌”。于是,有了电影里那场几个人的盛夏海边之旅,他抱着吉他,坐在沙地,开始唱歌。

崔是个出生在哈萨克斯坦的韩裔,5岁时跟着父母一起搬到了列宁格勒。那一年,正好是苏联十月革命50周年。

这个有着黄皮肤、留着长发的瘦小男人,如果是生在别的时代,可能也就过起了做着木匠的安稳生活。

但那是80年代。80年代初,也是苏联最保守的时期之一,苏联经济正在进入一个死胡同,文化上也并没有好太多。

摇滚乐在当时的苏联仍是地下活动,得不到媒体曝光,没有任何来自官方的资金赞助。即使是列宁格勒摇滚俱乐部这种极少数可以公开演出的场所,也有诸多例如歌词审查、人员管制等限制。

遇到迈克之后,崔在列宁格勒摇滚俱乐部开始了演出生涯。后来,他唱“为什么要不惜一切战斗 / 我不想把靴子踏上谁的胸膛”,他唱“改变 / 我们等待着改变!”

他的《血型》和《改变》,和他“反叛”的姿态和劲头,一瞬间一起风靡了全国,成为所有苏联青年的精神寄托。

二

上世纪60年代,披头士乐队在美国形成了一股“英伦入侵”的力量,整个欧美世界爆发了一场影响深远的“披头士狂热”。

那时,东西方两大阵营还在冷战对抗中,苏联直接把摇滚乐视为“危险的美国文化武器”。

之前是爵士乐,现在是摇滚乐。摇滚乐出现后,赫鲁晓夫直截了当地说“电吉他是苏联人民的敌人”,摇滚乐是“猿人的音乐”。

但是,这没能阻止披头士、滚石,连同后来的地下丝绒、鲍伊、性手枪等等“自由之声”传唱到苏联年轻人耳中。

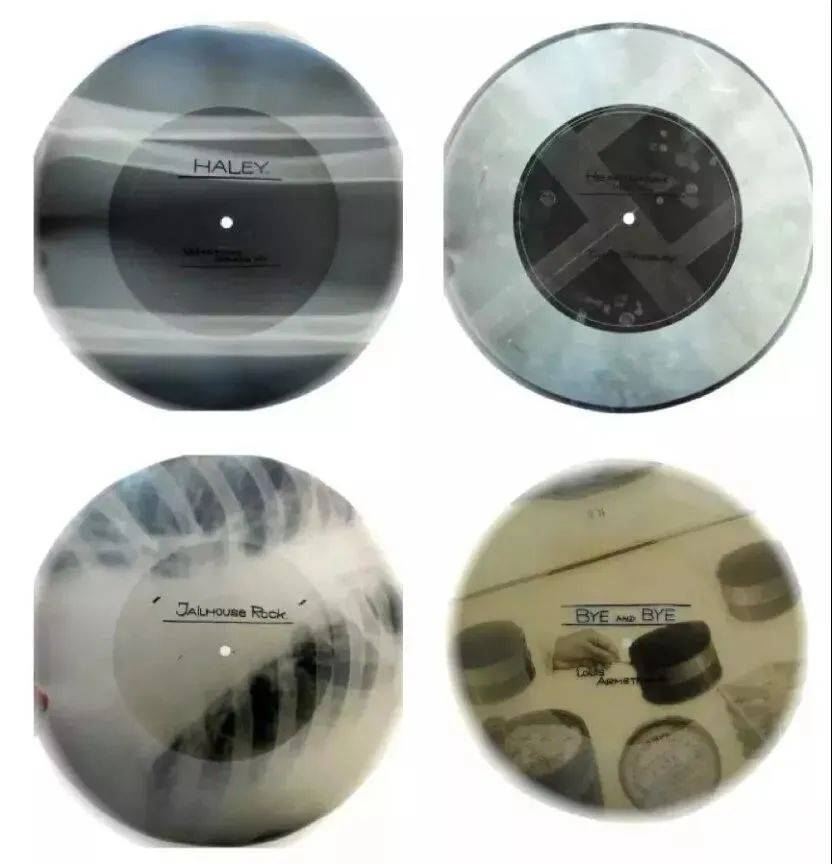

当然,要用一些地下渠道。比如刻录在X光片上的唱片,骨碟。用X光片刻碟是因为它方便易得,主要还是便宜,但也真的音质粗糙。

但在地下,私下偷偷刻录又小范围内传播的盗版碟显然成了乐迷们的救命稻草。就是在这样条件艰苦的启蒙下,苏联的小年轻们开始组起了自己的乐队,玩起了摇滚。

早期的苏联乐队,从翻唱披头士、滚石开始,买不到电吉他,就自己制作;出不了专辑,就用骨碟传播。偷偷在小舞台、小场地演出,常常变成和警察的猫鼠游戏,突然被打断、然后逃跑。

另一面,官方树立起了一种名为“VIA(Vocal Instrument Assembly)”的官方声音,来对抗摇滚乐的影响。一种类似摇滚乐的非摇滚乐。

他们控制着表演乐手的发型、衣着、吉他样式、调弦音色、鼓点节奏,在舞台上轻歌曼舞,没有愤怒。

所以,到80年代,来自地下的崔,带着他的基诺乐队,一声惊雷“我们要改变!”真正改变苏联的摇滚乐出现了!

但实际上,即便是崔本人和他的摇滚乐,也未必能够得上运动领袖的名号。他不过是在后来相对宽松的环境下,唱出了这个国家年轻人的反叛意识。

在《盛夏》里,崔和迈克常听的一个乐队叫地下丝绒,如果问摇滚乐是否真的曾经改变过世界,总让人想起“丝绒革命”。

地下丝绒的声音被带到了捷克,引发了后来以宇宙塑料人为代表的“第二文化”的兴起,又推动了捷克的“丝绒革命”。

后来的捷克总统,回忆起第一次听到摇滚乐时这样说:

“这种音乐有一种震撼人心的、使人不安的魔力,这是一种使人警醒的、由内心深处发出的真诚的生命体验,任何人只要精神尚未完全麻木,就能理解。我突然领悟到,不管这些人的语言多么粗,头发多么长,但真理在他们这边。”

山雨欲来之际,崔的摇滚或许没有直接改变苏联,但也一定意义上改变了苏联年轻人。

就像他生命中最后一场演出,6万多年轻人聚集在莫斯科的卢日尼基体育场,高声齐唱:

“我的手紧握成拳,如果还有火药,给我火”……“我们的心渴求着改变/我们的眼睛探寻改变”……“曾经缄默的人们,不再沉默”……

三

维克多·崔被称为“苏联的崔健”,五条人光是被乐迷说像维克多·崔都太荣幸了!难怪仁科激动连连地安利《盛夏》和崔本人。

不只是音乐上的“俄罗斯流行”,崔音乐上的反叛性五条人其实也不少啊。

只不过,五条人的“叛逆”显然是后现代性的。

就像他们依然吊儿郎当穿着拖鞋上节目,在节目中仍在鼓上贴着“不入流”的五条人三个大字,仁科说好像“很low”,但“no problem”啊!

他们临场换歌,摄影师找不到方向,超级乐迷的问题卡变成废纸,导演的脸都气绿,第一场即惨遭淘汰。赛后采访,仍然是一副“你们更遗憾”的无谓姿态。

而在这些稍显drama的“事故”之后,去听他们的歌吧!

“我们在田野上面找猪,我们在城市里面找猪……农村科学地长出了城市,城市又艺术地长出了农村。”

“十年水流东啊,十年水流西,流晚几年行得不啊?鬼还不知啊,旧年啊番薯不比,今年啊芋头呀……今天啦全球化啊,明日就自己过。”

“大楼的主人在二十年前,从上面跳了下来。一个生意人沦为乞丐,躲在烂尾楼里面。”

“天顶有一只猪啊,土脚有一架飞机。一个小屁孩穿条底裤做游戏,霎时又变作老人啊在看戏。”

天马行空的后现代意象,烟火气的南方方言和城中村乡野气息。五条人的“反叛”是对城市主流文化和被赞美的标准生活的一种反叛。

他们很有趣,很有梗,很生活化,同时又很一种很奇特的快乐和坚持。

本文来自微信公众号:看电影杂志(ID:moview_weekly),作者:卷卷毛