扫码打开虎嗅APP

墨墨没想到,一场音乐会彻底改变了她这两年的生活。

2018 年 11 月,墨墨在日本听到自己心仪已久的音乐会,激动的她选择了最前排的票,旁边就是扩音器。音乐会后,墨墨的听觉,确切地说是左耳,出现了问题。细微的脚步声、手机声,甚至翻书声,都会在她的耳中“炸裂”,严重时疼痛甚至无法忍受。听觉问题,成了年轻的她无法承受之痛。

她说那场音乐会“造成了人生迄今的最大悲剧”,也从那时开始,墨墨踏上了漫长的求医之路。

本文来自微信公众号:偶尔治愈(ID:to-cure-sometimes),作者:墨墨,头图来自:视觉中国

办公室,同事们把咖啡杯撞在一起,一时间,杯子间轻微的碰撞声,让我的左耳出现了难以忍受的疼痛。回到出租房,独自待在安静的房间里,依然嗡嗡作响。室友走进来,开门、关门、走路,一切在常人看来细微的声响,都能让我的心猛颤一下。

那是 2018 年 12 月,直到那一刻我才意识到,一个月前,暴露在重鼓点和电吉他噪音下的 2 个多小时,或许酿成了我迄今人生中最大的悲剧。

我叫墨墨,27 岁,在此之前,工作在上海一家外企,操着多种语言办公,每日出入上海新天地,过着标准白领的生活,在此之后,却因为听觉的问题,我陷入了人生的绝境,再也没有回到过那个办公室。

音乐会后

2018 年 11 月 10 日,我飞去日本看了一场期待已久的音乐会。

那是我最喜欢的音乐家第一次举办音乐会,能在现场听到那些喜欢的曲子让我兴奋,为了离他更近一点,激动不已的我,选择了台下离钢琴最近的座位。

这个位置恰好正对着扩音器。

音乐会过半,朝向扩音器的左耳就感受到了疼痛,但我却没有在意,双手忙着为演出鼓掌,无暇顾及耳朵。

之后一天,左耳的疼痛愈发明显。

因为曾听说过音乐会后突发性耳聋的例子,我马上在日本当地找了耳鼻喉科诊所,做听力测试,结果却显示,完全正常。

医生解释说,耳痛很有可能是大噪音刺激导致,音乐会后经常会有这样的病人,过一段时间就会自行消解。听了这番话,我就安心地回国了。

然而不到一个月,我发觉自己对声音产生了恐惧。当声音进入左耳,尤其是特别响或来自耳机的声音,我便感到一种从未有过的难受。走在人行道上,有车从我左边经过,我第一次这么清楚地意识到“它正在我的左边”。

日常其他人很少注意的声音,忽然在我的生活中冒了出来。

左耳的不适持续着,我开始反复前往上海某三甲医院的耳鼻喉科,进行耳部检查。

治不好了?

检查结果没有任何异样,但情况一直在恶化。

回国一个月后,我甚至无法接受手指摩擦书页的声音,汽车打转向灯的滴滴声,iPhone HOME 键按下的声音。

怎么形容那种不适感呢,像无数的针在刺你的鼓膜,又像大锤子在敲打你的鼓膜,所有的声音都在耳中炸裂开来。

有次去外婆家,她在我左边说话,我便痛到需要吃止疼药才能忍受。

离开外婆家,我大哭起来。我想,我要聋了,这辈子完了。

求医之路也在继续。意识到问题严重性的妈妈,和我一起开始尝试寻找“最好”的耳鼻喉科医生。

2018 年 12 月 19 日,在上海某顶级耳鼻喉医院,专家认为我是“颞颚关节综合征(TMD)”,介绍我到上海另外的医院,但由于一直没有进展,辗转又回那家耳鼻喉科医院。当时我几乎痛到神志不清,内心只有一个想法:给我一点止疼药就好。

在几个小时的漫长等待后,我终于进入了诊室。

听完我的病情描述,医生说了三句话:

正常的毛细胞是又可以听到声音又可以承受住声音的响度。

治不好了,你一辈子就只能这样了。

你的毛细胞已经死掉了,你说为什么过了一个月才有反应?因为毛细胞死掉还要时间啊。

治不好了?一辈子就这样了?意味着我的余生比耳聋更可怕,因为逃不开声音。我该怎么办?

才过了不到 30 年的人生,我甚至第一次认真地思考去死。

从诊室出来,坐在听音室门口,在等第 N 次听力测试时,我想,是不是从医院的楼上跳下去就好了,什么痛苦都没了。可我又想,怎么可以因为这样的事,家就毁掉了?

一边想,一边哭。

妈妈还在努力,她下午就联系了一位在杭州的医生,医生让我再去杭州试试,她认为只要听力结果完全正常,意味着耳神经完好,那就能治。

结果如她所说,我的核磁共振内听道扫描,听力测试,耳神经的测试全部都是正常水平。

12 月 20 日,我住进了杭州市二医院的耳鼻喉科。

住院之前要做心理检查,我几乎达到严重抑郁,有轻生的念头,做了心理量表和疼痛询问后,我的疼痛评分到 7。护士看到结果,还反复跟我确认,评分到 4 ,就已经痛到影响睡眠了。

尽管没有确诊,但我的主治医生按照耳鼻喉科典型的耳部疾病治疗办法来:激素+神经营养剂。

输液,图源:作者供图

在激素作用下,自发的剧烈疼痛第二天就明显减退,但左耳仍然听不了任何声音,

为了不打扰同房间的病友,每晚想哭时,我就躲进楼道里。除了疼痛减轻,一切都没有好转的迹象。

我没有一天不后悔当时鲁莽的决定。明明在音乐会中已经感受到了耳朵的哀嚎,明明心里想着“快点结束、快点结束吧”,却没有更多的行动,无视了所有危险信号。

耳朵累了

1 月,我出院了,病情没有预料中的稳定。激素一停,疼痛回潮般再次涌来。

对声音的敏感也没改善,我还是无法进行正常社交。同学同事来看望我,多几句话,我都会感觉到“耳朵累了”。

“耳朵累了”。生病之后我常用这词。就像人累时会感到疲乏,我发现原来耳朵也会累。

病情的反复打消了曾经的希望,我又重新开始持续了一个多月的激素治疗。

急忙赶回杭州再次住院,我再也没有回到过上海的办公室。

尽管住院期间尽可能地完成工作,但不管是自己还是医生,都认为我没有办法再胜任那样高强度的职业。公司说愿意等,但我却看不到“等”的终点在哪,就算再次好起来,也不一定能继续在高压下工作。

最终,我选择了辞职,专心在家里治病。

当时每餐要吃的药,图源:作者供图

长期激素治疗会对人体造成非常大的负担和副作用,经过逐渐减量后,主治医师决定停掉我的激素。我被打回了原型。

2 月下旬,日子开始变得异常痛苦,所有症状重新变得严重,之前,我已经可以开声音看电视、手机了,当时却突然变得连手机外放都无法接受。我只能每天躲避着声音生活,但越抗拒声音,症状就越厉害。

我连哭都哭不出来了,只有绝望,想着只是为了我妈再多活一天,活到再也坚持不下去为止。

那时,我还听说自己喜欢的那位音乐家,准备在 2020 年 1 月举办音乐会,绝望之余,我仍有一丝幻想:也许我可以好呢?也许明年的 1 月,我还可以健康地去听这一场音乐会呢。

但当务之急,是要先弄清楚,我的左耳究竟发生了什么。

问题出在大脑

到底是什么病?

在求医中,听到了无数名词,没有一个医生可以完美地解释我的病因。

当正式治疗进入第 3 个月,我开始变得焦躁,在我过去的经历中,从来没有疾病,在我身上反复这么久,还是无法治愈。

那时为数不多的好消息是,左耳自发的疼痛,逐渐自行减轻了。

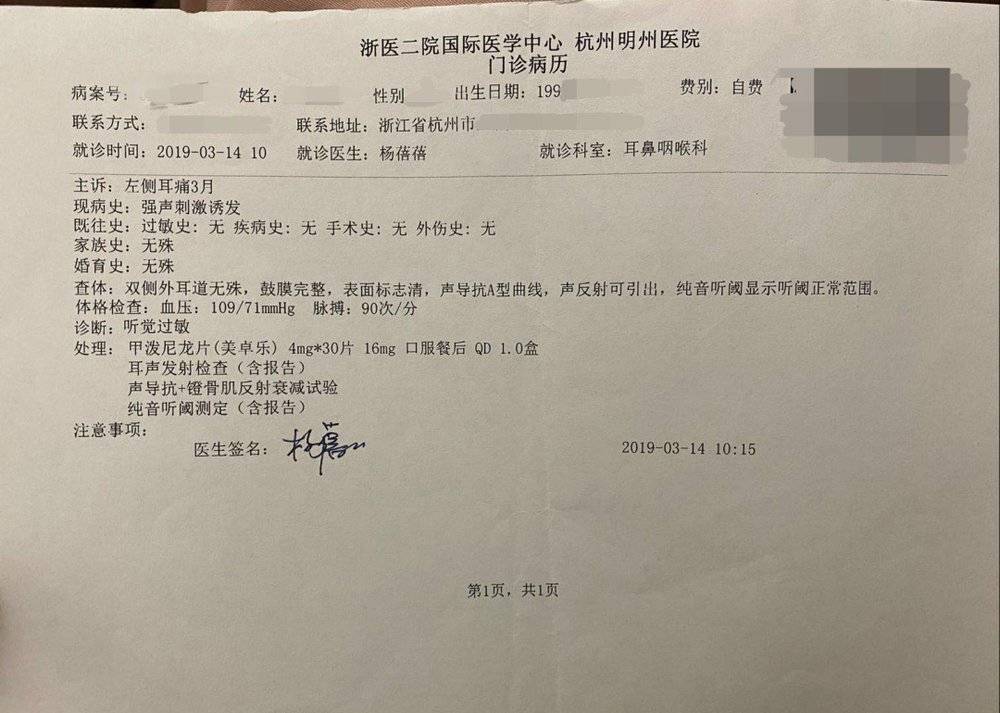

3 月 14 日,我再次来到杭州,浙二医院,碰到了耳鼻喉科大主任杨蓓蓓医生——她成为了第一个把我的病,明确解释给我的人。

杨主任说,其实我是“听觉过敏”,这是一个现在知晓率还不多的病种,主要的问题发生在大脑层面。

原来,人体的感觉都有一个阈限,痛觉的阈限,超过这个阈值会被当做是危险信号,阈值之下就是安全信号。

痛觉的存在是一种保护机制,是为了让我们规避危险,对于听觉过敏的患者来说,保护机制在耳朵暴露在强危险的情况下被加强了,让这个阈限发生了下移。

结果就是,原本对正常人来说并非危险的信号,在听觉过敏者的大脑中也被判定成为危险,痛觉就会产生。

此时,镫骨肌过度紧张,使得听小骨一直贴在卵圆窗上,造成耳蜗内的液体一直晃动,带动了毛细胞不断的形成动作电位,这就导致了听觉过敏患者,比常人听到普通的声音更难受的原因。

内耳的液体受到刺激之后持续流动,使毛细胞在基底膜的震动下,受到持续的刺激,图源:Ross and Pawlina(2006)Earhistology:A Text and Atlas

刺激之外,持续的自发耳痛,则是因为中枢神经的阈限降低所致,也就是说,环境微小的变化都会被判断为危险信号。

这也就解释了,为什么我每次运动、天气降温、吃辣、感冒后,耳痛就开始变得剧烈。

听觉过敏的患者任何检查都是正常,但是却痛苦难忍,原因也在这——问题在大脑,而非在耳朵。

杨主任告诉我 :“心情好一点的话,说不定早就好了,我那些患者最后都好了,你也一定能好的;想去听音乐会?去听,以后肯定能听的。”

“如果在原始的时代,你这个都不能叫病,对声音和危险信号灵敏,其实可以救了你的命。”我的另外一位医生说。

他们鼓励我“让大脑重新去适应声音,能听的声音都要听”。诊断单上还给配了激素,但那是应急用的。

确诊之后,我便开始了复健之旅。

图源:作者供图

探索声音

从医院走出来那一刻,我甚至都感觉到了松了一口气,坐车用的耳罩我也收了起来。

我要重新探索声音的世界。

现在,我跟刚出生的婴儿无异,要从头学习声音的响度,适应这个充满声音的世界。听觉过敏没有具体的药治疗,药物只是辅助,耳鸣暂时是无解的,我能做的就是适应。

医生还建议我重回职场,找工作计划又重回日程,回归“正常生活”,也是复健的重要一步。

我最终在学校里获得了教职。幸运之余,内心有忐忑,不知道未来在新的岗位上,会面对什么。上下课铃声?食堂的嘈杂?用扩音器讲课?参加学校的活动?对我来说,一切都是未知数。

复健并不是一夜之间就感受到好转。悲观夹杂着希望,我忐忑地摘下耳机和耳塞,在力所能及的范围内,尝试接触已近半年没能接受的声音。

暴露在声音中,剧烈耳痛和听觉过敏不可避免,许多正常人习以为常的声音,在我听来都是难以忍受的折磨:汽车的喇叭声,地铁车厢内的报站声。

日漫《钢之炼金术师》里面讲了一个神话故事,一个崇拜太阳的人,为了更接近太阳而给自己做了一对蜡的翅膀,最后,却因为太过接近太阳,蜡的翅膀被太阳的炙热融化,他摔死在了自己最爱的太阳上。

生病之后,我经常想起这个故事,觉得简直是在说自己。

因为音乐“坏”掉了一只耳朵,却还是忍不住地渴望音乐。有一段时间,支撑我继续去复健的也是“好了之后,就能再去听音乐会了”。

去年 9 月底,新学期开始,我正式开始新的工作,给学生们上课。

我妈感叹,自己也走出了最困难的时光。她曾经特别有感触地回忆,一年前,他们过得是如何胆战心惊,我病得最严重时,连碗的撞击声都听不了。有一次,我想帮她做家务,把碗放进洗碗机,没想到叠起来的碗塌了,乒乒乓乓,我痛到哭了很久。

她说,现在想碗怎么摆就怎么摆,再也不用为了怕碗出声音而小心翼翼了。

每天,我都能感受到确诊后自己的进步,即使进度以点滴来计算。

我逐渐恢复了 80%~90% 正常人的社会活动,可以抱着感恩的心情,去看电影、跑步、骑车。

尽管每个月还会有几天,依然需要服用止疼药来缓解疼痛,但我已逐渐适应了与这个疾病相处,用右耳接电话、选择左边靠墙坐、坐到远离左边扩音器的位置,都成了我的习惯。

和听觉过敏一起生活久了,我也不把自己看成病人,只当自己是个有听觉敏感的“普通人”,尽管不想自称“听觉过敏患者”——但它已经成为了我的一个部分。

后悔也会有,但逐渐也淡了。从 2018 年 11 月之后人生就蒙上了灰色。手机相册不断提醒我“2 年前的今天”“5 年前的今天”,那时的开心、烦恼、为微不足道的小事生气,如今看来都如此遥远。生病之前,我并不知道“正常”有多么宝贵,现在却发现,“正常”才是一个人最大的宝物。

只是,我还经常梦见自己去听音乐会,梦里的自己第一个反应是 “居然可以不用戴耳塞了吗?”

梦醒之后,回想起来就觉得有点悲凉。

重回音乐会

2020 年 1 月,妈妈陪我再次踏上日本的土地,再次走进那位音乐家的个人音乐会。

曾经病中的幻想,在现实中,真的发生了。

如今,他变成我心里的一道创伤,令我既爱又恨。我戴上降噪耳机和耳塞,等待着音乐,等待着与过去这一年做个了断。

第一个音符响起,恰是我最爱的曲子,耳朵没有发出任何悲鸣。我忍不住哭了起来。

只有我知道,自己经历了多少曲折,积攒了多少勇气,才等到了这一刻,重新坐在了音乐之中。

时隔一年之后,我又回到了那位音乐家的观众席中,图源:作者供图

普通人在遭遇噪声后,可能会遇到各种耳朵的不舒服,比较严重的可能是噪声性耳聋、鼓膜穿孔,也可能会遇到短时间明显的听声音的异常、变调。

听声音不舒服的情况是常见的,而听觉过敏是可以分很多类型的,对于“指甲刮黑板”之类的声音的过敏,也属于某种听觉过敏,文中作者属于相对罕见的严重的听觉过敏,需要及时求助。

根据世界卫生组织于 2019 年 2 月 12 日发布的数据显示,目前全球有约 11 亿年轻人(12~35 岁之间)正面临无法逆转的听力损失风险。

日常的耳朵使用中,建议大家远离强噪声的装置,对你的耳朵好一点:

1. 调低音量,耳机、音响、电视等设备音量尽量小一点,建议不要超过最大音量的 60%。

2. 别连续使用耳机太久,耳机的佩戴时间最好别超过 60 分钟。

3. 尽量远离噪音源头,或者减少停留时间。需要长期在嘈杂环境中工作的人,建议佩戴防护耳塞和耳罩。

本文来自微信公众号:偶尔治愈(ID:to-cure-sometimes),作者:墨墨