扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:简单心理(ID:janelee1231),作者:李歪歪,头图来自:视觉中国

前不久许鞍华导演的电影《第一炉香》预告片上了热搜,别管评论好坏,身为张爱玲的小粉丝还是有点小激动,于是重新翻了遍小说。

有意思的是,从今天的视角再回看张爱玲,又会读出一些新东西:

张爱玲的笔下,好像真的没有什么“女性友谊”。女性之间的关系,要么是《第一炉香》里的利用和被利用,要么是《金锁记》里深不见底的残酷,以及更多的算计、比较和轻视。

就像《倾城之恋》里,离婚住在娘家的白流苏陪妹妹宝络去相亲,由于抢了妹妹风头而被亲戚讥讽后,她的心理活动在张爱玲笔下是这样的:

“她知道宝络恨虽恨她,同时也对她刮目相看,肃然起敬。一个女人,再好些,得不着异性的爱,也就得不着同性的尊重。女人们就是这点贱。”

更有意思的是,将近一个世纪过去了,大家对女性间关系的认知似乎也没有太大改变:宫斗剧里娘娘们的成长方式就是解决掉其他娘娘,“大女主”们的重要任务之一就是手撕小三,《乘风破浪的姐姐》一播出,分析解读姐姐们小动作微表情的文章就铺面而来。

如果说文学影视作品是对现实生活的艺术再现,那么,女人多的地方是不是真的“是非多”?女性友谊,真的不存在吗?

一、“女性之间没有友谊”的背后

为什么张爱玲的笔下没有女性友谊?为什么白流苏会觉得“一个女人,得不到异性的爱,也就得不到同性的尊重?”

要回答这个问题,也许我们应该先还原一下“白流苏们”身处的社会环境。《倾城之恋》的故事发生在上世纪三十年代的上海和香港,这两个地方在当时,不管是人们的思想观念还是生活方式,都是新与旧糅合得最混杂的地方,在女性的处境上,也是一样。

为什么这么说呢?女性解放和男女平等的思潮是在19世纪末20世纪初才开始进入中国社会的,在这之前,漫长的历史中,女性在“三从四德”的行为规范和“男主外、女主内”的社会秩序下,从出生到死亡都离不开家庭区域,更不要说去外面建立其他社会关系了。

20世纪初,在社会变革的大潮下,终于有一部分女性可以走出闺阁,参与更广泛的社会活动,争取自己的权利了:

女性开始建立属于自己的社会团体,比如1903年建立的中国最早的女性团体“共爱会”,为女性争取参政权的“女子参政同盟会”;开始创办报纸发出自己的声音,比如秋瑾在1907年创办的《中国女报》。

这给当时社会的女性带来了极大的思想上的解放,可落实到具体的变革上,男性仍然掌握着最核心的社会资源,延续了几千年的父权文化还在后面死死地拖拽着她们。袁世凯政府就以“女子参政不适合女子生理和本国国情,女子以生育为唯一天职”为由,规定选举权和被选举权为男性独享。

虽然女性运动的声音开始变大,但还是不够大。社会上很少有接纳女性的工作机会,在家庭分配中,女性也总是处于弱势。

鲁迅在那篇著名的演讲《娜拉走后怎样》直接指出了女性解放的问题:

兜里没钱的娜拉,出走之后也只有两条路:堕落,或是回来。

“自由固然不是钱能买到的,但能为钱而卖掉。”

白流苏就是这么一个典型的例子,因为丈夫家暴,她离了婚,这在当时算是一个很大胆的行为了,但离婚之后,因为没有谋生技能,还是要回到娘家生活。在一个传统的大家庭里,一个离了婚的女性处境是非常难的,她发现自己的出路只有一条,那就是重新找个男人嫁了。

发现了吗?如果把生存本身比喻成一场需要升级打怪的竞技游戏,从百年前开始的文艺作品中,男性的晋级指标可以是财富、知识、社会地位,以及你能想到的其他一切社会资源;而女性的晋级指标好像就是一个:男人。是不是能够满足男性的需求,是不是能够得到他们的认可,就是女性世界的一切。

日本社会学学者上野千鹤子在《厌女》一书中直接指出阻碍女性之间建立友谊的根源:

在男性同性社会性欲望支配的社会中,女人之间的友情,在“原理”上是不成立的。因为,所有的女人都以男人为归属,而互为潜在的竞争对手。

在这样的游戏规则下,白流苏和宝络,一个女性跟另一个女性,注定是残酷的竞争关系。而这个游戏规则,是掌握着社会资源的男性制定的。

“女性之间没有友谊”的背后,其实是根深蒂固的父权制。

从这个角度来说,张爱玲笔下没有女性友谊是有其合理性的,她反映的就是男权社会下女性之间不得不互相倾轧的人间真实。

二、枷锁从未消失

看到这里,你也许想问了:

可是现在都2020年了啊,为什么文学影视作品里仍然缺乏对女性友谊的书写?为什么还会有那么多人相信“女人多的地方是非多”?

一个不容忽视的事实是,尽管女性的生存处境跟上世纪相比有了天翻地覆的改变,但在太多时候,人们对女性生活的想象力仍然是被禁锢的。人们看不到、也不相信女性有除男性之外的广阔天地。

“娜拉”们的兜里终于有了钱,但她们对美好生活的想象和自我价值的确认,仍然是围绕男性展开的。在太多影视作品里,即便是“独立女性”,她们获得存在感的主要途径依旧是得到男性的爱和认可,“女性友谊”远远没有得到足够的书写空间。

就像前段时间屡上热搜的《三十而已》中的顾佳,表面看来似乎是个“独立女性”,双商在线,内外兼修,文能帮丈夫管理公司,武能为儿子脱下高跟鞋打架。但你会发现,这么多技能,最终满足的仍然是人们对“完美人妻”的期待,女主角自己的生活目标,还是寄托在丈夫和儿子身上。

随着剧情发展,相比于越来越成为故事主线的第三者林有有,顾佳、王曼妮和钟晓芹的友谊线却远远没有得到足够的诠释和发展,“女性友谊”更像是剧集里的一个点缀元素,三个不同阶层、性格各异的女性因何建立起深刻的联系,观众并没有从中得到答案。

再比如之前《我的前半生》,故事开始的时候,在唐晶和罗子君身上,我们好不容易看到了女性之间的支持、互助和对彼此成长的促进,可这段友谊最终随着罗子君和贺涵的感情线戛然而止。而如果要给罗子君的成长归因,贺涵的“人生导师”功能似乎也占了太大比重。

打破一个社会对某个群体的固有认知,既需要持续的勇气和努力,也需要能够描绘出丰富性和复杂性的能力。而在当下的影视作品中,这样的勇气和能力仍然是稀缺的。

一方面,创作者待在“打小三”这样简单讨巧的矛盾冲突里和“女人最终要靠男人拯救”这样灰姑娘式的套路里,不愿走出舒适区去描绘更丰富广阔的女性生活;另一方面,这些有意识无意识的创作选择,又会进一步加重刻板印象,限制女性对自身生活的想象力。

如此往复,枷锁从未消失。

三、构建“女性友谊”本身就是解绑的过程

既然枷锁一直在那里,我们就应该意识到:

觉察到影视文学作品中的社会性别期待和讨巧的模型化描述,看到它的局限和不合理,努力甩开和超越之,是现代女性成长中一个逃不开的关卡。

之前我们讲过的贝克德尔测试,就是对这种刻板印象的觉知和反抗:

1985年,女性漫画家艾莉森 ·贝克德尔在漫画作品《The rule 》中,借角色之口提出了测试影视作品的要求:1. 至少有两个女性角色;2. 她们每个人之间互相交谈过;3. 交谈的内容与男性无关。后来,“贝克德尔测试”进入主流评论界,成为估量电影中女性角色的代表程度及其是否得到充分发展的简易量尺。

其实,不以男性为核心内容的女性友谊,一直都是存在的。而且,很多时候,女性之间建立友谊这个行为本身,就是对不平等的社会结构的打破。

比如湖南江永地区的女性就发明了一种仅供女性之间学习和使用的文字“女书”,通过建立这样的语言,女性之间发展出了具有归属感的同性关系。一些研究发现,相比于其他女性,懂得女书的女性更倾向于参加社会活动,在家庭中得到丈夫的理解和支持。

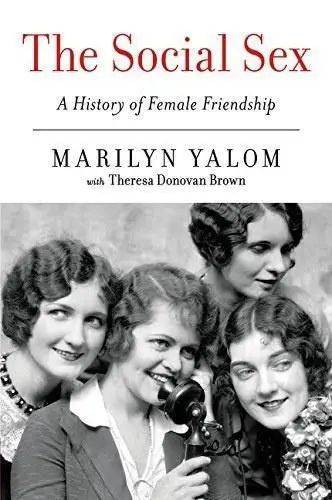

斯坦福大学性别研究中心研究员玛丽莲·亚隆在《闺蜜:女性情谊的历史》一书中细数了西方历史上女性的友谊,从书中我们可以看到,早在中世纪,超越家庭的女性友谊就在修道院这样的场所出现了,修女们可以学习用拉丁文阅读和写作,这在当时的普通女性中是不可想象的。也就是在修女留下的文字中,我们看到她们一起工作、学习、祈祷,在生活中相互依赖,有些女性之间会建立起非常深厚的情感。

这几年,我们也可以看到身边的“女性友谊”正在展现出比以往更强大的力量。比如前几年的 Me too ,今年的“姐姐来了”,疫情时期给武汉送卫生巾的“姐妹战役安心行动”,越来越多的女性开始为自己的同伴发出声音,表达她们的需求、痛苦和不满。

这样相互声援和守望的女性友谊,在推动社会正视女性的需求方面,是有巨大的意义的,本身就能给女性创造更广阔的空间。

回到自身,作为个体,我们首先可以做的,就是认识到“女性之间没有友谊”是父权文化下人们对女性的刻板印象,看到它的不合理性,把那个“女人多的地方是非多”的剧本先从自己的头脑中抹去,去建立、创造和描述属于自己的女性友谊。

社会给女性的枷锁,是需要女性在一起互相解绑的。在这个构建友谊的过程中,你才会真正明白那种被倾听、被看到、被理解的感觉,究竟是怎样的。

有一天,这些链接会开辟出一个空间,其中的精彩程度会让你惊叹:

原来这个世界除了那么多“应该”和“必须”,还存在一个如此广阔的天地。

本文来自微信公众号:简单心理(ID:janelee1231),作者:李歪歪