扫码打开虎嗅APP

本文来自公众号:新周刊(ID:new-weekly),作者:赵皖西,题图来自:视觉中国

五条人拯救了《乐队的夏天》第二季,也唤醒了这个压抑乏味的2020年。

城中村、花衬衫、塑料拖鞋、道山靓仔,两个在规则内外反复横跳、始终不被世俗驯化的音乐人,给这个夏天带来一股旧时代的朴素美感和底层抗争的壮烈激情。

回想近年来公共视野中的各类男性形象,从伍佰、张宇等港台男歌手,到常年混迹京城摇滚圈的朴树窦唯之流,再到被强行冠上东北文艺复兴重任的宝石Gem,几乎全部自带“伤痕体质”。

娱乐媒体人艳老师说:“这是现代可被允许展现的男性伤痕。”

道山靓仔“投降”,戏剧效果拉满。/《乐队的夏天》

“男人”作为一种社会角色,他的形象往往暗示着一个时代的主流价值和气质特征。“可被允许展现的男性伤痕”也隐隐揭露着我们能够触及这个时代的最深层。

为何男人总以落魄、失意、叛逆、自伤的形象出现,这些“伤痕男人”又为何总能赢得公众的欢心,以至于这种形象塑造过程无形之中化为一种固定的工业格式,在不同时代下以相似的面貌被一次又一次地拉回舞台中央。

多年以前,新周刊在探讨中国社会的男性气质时,曾做出“男人没了”的判断。

如今,社会女权意识增强,新女性阵营不断扩大,但“新男性”却始终没有出现。新男性该以什么面目出现?社会又期待什么样的男性形象?这是我们该进一步探讨的话题。

一、一样的“伤痕男人”,不一样的“伤痕”

“伤痕男人”对于我们并不陌生,古往今来的所有逸闻野史中,大抵都有一个带有伤痕气质的男性形象。

帝王将相中,烽火戏诸侯的周幽王、哀叹“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”的南唐后主李煜,他们因亡国而伤。

妖魔神鬼中,割肉还母、剔骨还父的哪吒;为救一人而舍弃自身的姜子牙,他们被原生家庭和权力系统所伤。

凡夫俗子中,持斧杀妻的诗人顾城、《围城》里优柔寡断的方鸿渐,他们被时代和自我所伤。

他们都是漫漫历史长河冲刷后,遗留下来的各式“伤痕男人”。

时至今日,举目整个大中华地区,东西南北,全是“伤痕男性”,可以说是满目疮痍。

不同地区的伤痕男人,又呈现出不同的面貌。

在南方那座孤岛上,北太平洋暖流始终没有吹散萦绕在岛屿上空的失落与迷茫。

罗大佑在1983年娓娓唱出《亚细亚的孤儿》,向世界追问“那解不开的问题”。

几年后,王杰以一首迷离深情的《一场游戏一场梦》,用洒脱又略带悲伤的嗓音,给了大众一个模糊答案。

相比罗大佑的撕裂叛逆,王杰的疏离淡漠,宝岛上的另一位摇滚歌手赵传,则显得更加真挚热忱。

他在《我很丑可是我很温柔》中孤独“发出生活和自我的尊严”,他在《我是一只小小鸟》中询问“生活的压力和生命的尊严哪一个重要”。

他们的伤痕,是个人命运与时代洪流的胶着对峙。这场旷日持久、似乎永不停歇的对峙,也逐渐蔓延开来,将伤痕气质带到岭南地区。

《一场游戏一场梦》在娄烨的新电影中化为广州冼村这个新语境下人们的迷茫苦闷,“我很丑可是我很温柔”传到大陆,在若干年后成为南方小镇青年抒发窘迫境遇的铭牌。

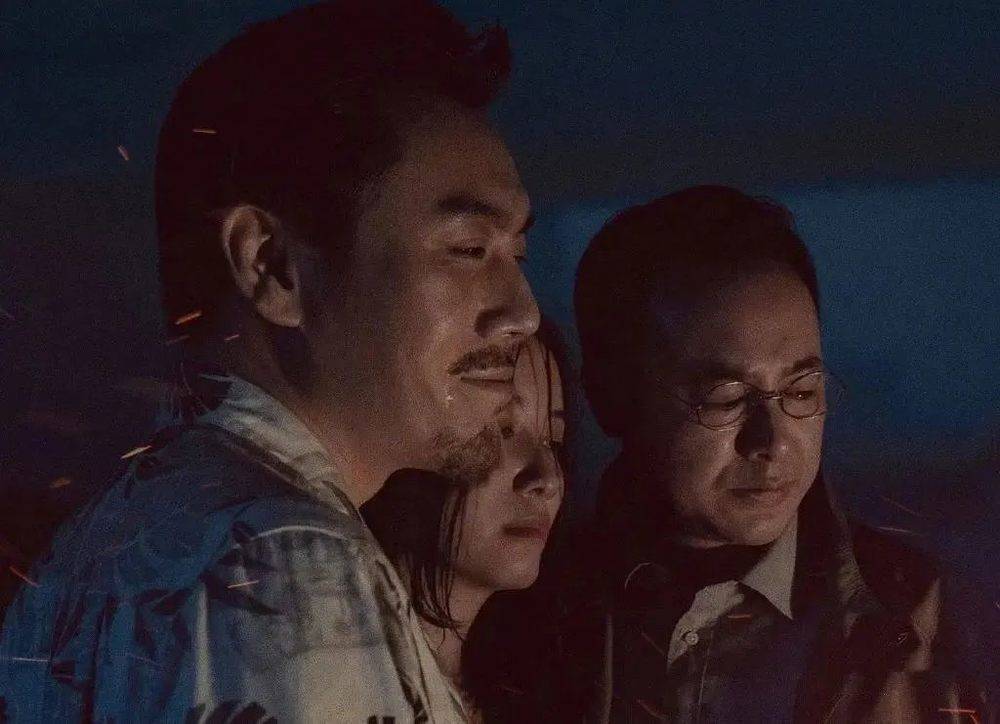

娄烨塑造的男性角色,总有为爱情而疯狂的性格特质。/《风中有朵雨做的云》

2016年,饶晓志导演邀请同为贵州老乡的章宇出演自己执导的新电影《无名之辈》。

章宇在其中饰演一个从农村进城抢劫,希望借此改变命运的抢劫犯,章宇从角色身上看出被现实主义击毙的理想主义者色彩,于是决定出演。

无名之辈,大多逃不过被现实掌掴的命运。

同年12月,一支来自广东海丰的民谣乐队,发行了他们的第四张专辑《梦幻丽莎发廊》,继续讲述石牌村这个城中村的故事,记录一个个在大城市漂泊的边缘人的底层人生。

这个乐队,就是在今夏大火的五条人。

他们的伤痕,是现代化浪潮下的丝丝阵痛,代表着全球化与本土主义的本能冲突。

《梦幻丽莎发廊》讲的其实也是阿珍和阿强的故事。/@五条人WUTIAOREN

在更遥远的北方,伤痕男性则以更加赤膊血性的形象呈现出来。

自从本山大叔退隐江湖之后,东北这块蛮荒寒凉的土地,就再也逃不开“没落与复兴”的争论。

前段时间,“曲婉婷为涉贪母亲喊冤”的话题冲上微博热搜,将上世纪末东北下岗潮的悲惨往事再次牵引出来。

那些与时代发展相违和的集体故事,已经相继淹没于历史的烟尘中,但时代在每个个体身上留下的伤痕,却并不会轻易愈合。

毕业于北大德文系的歌手雪村,在1995年创作出《东北人都是活雷锋》,歌词中描述了一个“外地人在东北出车祸,肇事者逃逸,幸得热心东北人相助”的故事。

逗趣的歌词和轻快的内容,让其成为中国最早一批网络神曲之一。

1999年,一个叫梁龙的青年辞掉保安的工作,在哈尔滨组建起一支乐队,名为“二手玫瑰”。

虽然这个组合在成立四年后才发行自己的首张专辑,但这种将东北二人转、民乐和摇滚乐不露声色的嫁接,却成为我国摇滚乐的先锋一派。

在2006年《娱乐江湖》这张专辑中,收录了一首二手玫瑰至今传唱的歌曲——《命运》。

歌词言简意赅,直指生活的细枝末节,控诉生存的不如意和命运的不公,又用平实温和的语言劝慰众人。

这种夹杂了浓厚的乡土气息和时代忧伤的词曲表达,让无数东北人感动落泪。

有人评论称“二手玫瑰赶上了90年代‘艳俗艺术’的潮流”,也有人说他们代表着“中国曲艺终于找到了现代化的道路”。

没想到多年之后,“摇滚教母”梁龙坐上《明日之子乐团季》的导师席,遇上了京圈另一著名“伤痕男人”朴树。

京城摇滚圈这一众失意摇滚人,虽然没怎么历经坎坷,却也都早早学会了如何把自己打扮得历经沧桑。朴树更是近年来媒体聚光灯下最顾影自怜的那一个。

在去年《乐队的夏天》综艺录制过程中,朴树突然站起来,说到点了,自己要回家睡觉了,就真走下台去。

到了今年的《明日之子》成团夜,朴树虽然坚持录完整季节目,却在成团夜的导师寄语时说,自己也是一个孩子,以后再也不会当导师了。

这样“出走半生,归来仍是少年”的人设,观众百看不腻。

也正因如此,中国男性乐于展示自己的伤痕,只不过,如今的男性伤痕,已经不仅是时代所文下的,更是由商业、圈层、大众共同烙印而来。

二、从伤痕到美强惨:不断被凝视的男人

“伤痕男人”在中国进入公共讨论范畴,继而影响一代人的审美观,得益于一个人。他就是高仓健。

1978年,日本电影《追捕》作为“文革”后第一部引进中国大陆的外国电影,给国人带来了一个“全新的男人”。

影片中,高仓健饰演的检察官杜丘,面容冷峻,性格刚毅。

这一角色打破了“文革”期间那种硬邦邦的英雄形象,很快风靡中国大陆,人们开始将高仓健式的硬汉作为真男人的标准。

杜丘穿着风衣在电影中抽烟,刷新了当时人们对男人的审美。/《追捕》

除了银幕上的硬汉形象,高仓健在现实生活中的感情生活,也填补了人们对于“伤痕男性”的一般想象。

高仓健和妻子江利智惠美从一见钟情、相知相爱,经历丧子之痛、生活蹉跎,最终到相看两厌,一别两宽的境地,引无数看客唏嘘。

据《名人传记》杂志报道,高仓健在前妻意外离世后,每年的忌日,都会去她的墓前,献花焚香,沉默无语,神情凄然。这也成为大众佐证高仓健为“深情浪子”的铁证。

男人自带“伤痕”并不一定是一件坏事。

高仓健的沉默寡言和一往情深,让他专注于影视创作,影响了包括张艺谋、姜文等中国整一代电影人。

北野武认为自己不管到什么时候,都还是个孩子,正是他童年时期与原生家庭的百般缠斗,才铸就了他混不吝的人生和无数赤诚的创作。

贾樟柯受汾阳这座小县城浸染多年,亲眼目睹它是如何一步步走向衰败,才能始终聚焦于拍摄那些面临崩塌、身处险境的小人物。

贾樟柯镜头下的男性角色,也大多带有“伤痕气质”。/《江湖儿女》

看客们经过多年驯化,也学会美化“伤痕”一词,提炼出更多对伤痕男人的品质要求,美其名曰“脆弱感”和“美强惨”。

奥斯卡影后朱迪·福斯特早在17岁就曾对媒体说:“我想女性演员最好的特质,有时是一种疯狂,对于男性,我想更重要的是一种脆弱感,我能被伤害,我很敏感。”

这种“能被伤害”的脆弱感让人怜爱,而“美强惨”则代表了一个理想男性所能具备的所有完美特质——美丽而不骄矜,强大而不势利,凄惨而不柔弱。

在影视剧中,这样具备“美强惨”人设的男主比比皆是。

《天龙八部》中的乔峰、段誉、虚竹三兄弟,无一不是身怀绝技,却又背负复杂身世。

据说金庸本人对胡军版充满男人味的乔峰很满意。/《天龙八部》

《琅琊榜》里的梅长苏,表面是在朝堂和江湖之间搅弄风云的梅宗主,暗里却是遭遇灭门冤案、身中火寒之毒的“罪臣之子”。

除此之外,《陈情令》中的魏无羡、《香蜜沉沉烬如霜》中的润玉、《琉璃》中的禹司凤、《恶之花》中的白熙成,他们全都完美地契合“美强惨”的伤痕男人设定。

一个近乎强大完美的男人,经历命运坎坷和岁月磨砺,自身所产生的破碎感,总能让女性魂牵梦萦、不能自拔。

“美强惨”背后,折射的是女性对于美好情人的想象轮廓。

男性必须外貌姣好,能力出众,但同时,他们身上又必须存在一些可被忍受、最好惹人怜爱的小缺陷,这样才不会给对方造成太大的心理压力。

正如艳老师说:“伤痕让你真实而情绪饱满,情绪饱满让人共鸣。”

日漫中既美又有伤痕的男人们。/《JOJO的奇妙冒险》

三、审美是一种特权,伤痕却不是一种必然

前段时间,因为公开“表白”李健、怒怼键盘侠等事,诗人余秀华多次登上微博热搜,因为直白露骨、放肆张扬的语言体系,她被网友们亲切称为“键盘侠克星”。

余秀华透过媒体,坦白李健只是自己倾慕的一个男子符号,又在新书发表会上,说自己在网上骂的那些都不是人。

国内舆论场上,已经很久没有一个女性,像余秀华一样,敢于如此直白地表露自己的情欲和爱憎了。

余秀华,在残破中开出花来。/《摇摇晃晃的人间》

长期以来,女性一直是男性和全社会凝视的对象。女人出门穿什么衣服,在公共场合说什么话、有什么举止,一直处于被男性评判、打分之中。

如今,受女性解放运动和消费主义文化影响,女性开始乐于表达自己的私密需求、欲望和自我认知。

女权意识由此抬头,女人开始在男人手上抢夺两性叙事的话语权。女性凝视慢慢在庞大的男性凝视下占据一方天地。

商业文化仅仅作用于女性身上吗?不是,男性同样“深受其害”。

据美国学者芮塔·菲尔斯(Rita Felski)在《现代性的性别》中所说:“随着愈发盛行的商品化所带来的阉割效应,男人也因此变得女性化。”

虽然这种市场营销对个体的摆布控制,常常以“被动型、共谋和享乐的混合体”呈现。

我们期待更加多样的男性角色,但前提是严肃的创作态度而非油滑戏谑。/《夏洛特烦恼》

那种勤奋、理性和克己的主流中产阶级男性气质,逐渐转向一种优雅的、颓废的、女性化的男性气质。

它代表了社会对阳刚的、统一的、被压抑的传统男性气质的挑战。男性不再以一种寄希望于异性服从的姿态存在。

女性也不再期待单一化的男人,“潘驴邓小闲”的好男人固定格式,从始至终伟光正,却毫无人性的男性,终将被社会淘汰。

伤痕男人和美强惨应运而生,进而形成一种独特景观,构筑起男性审美这一特权的高墙壁垒。

审美是一种特权,但无论这一权杖未来由谁执掌,社会对男性的审美情趣,一定是真实、伤痕和接地气。

参考资料:

[1]《现代性的性别》[美]芮塔·菲尔斯基 (Rita Felski).南京大学出版社

[2]《和章宇一起喝酒》GQ报道.2018-11-28

[3]《一个男人推迟了很久、但亡羊补牢的成长》人物.2020-09-25

[4]《记录时代落水者的尊严,是东北文艺复兴的最大意义》蹦迪班长.2019-12-27

[4]《男主流行人设变迁:“美强惨”正被重塑》骨朵网络影视.2020-09-06

[5]《“硬汉”高仓健》周有恒

[6]《东北文化的繁荣与危机》王小峰

本文来自公众号:新周刊(ID:new-weekly),作者:赵皖西