扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:有间大学(ID:youjian-university),首发于《新周刊》575期,作者:卢楠,摄影:郭嘉亮,头图来自:郭嘉亮

罗福兴玩弄着手里的泡泡棒,走到东莞石排公园一座桥的正中央。

他瘦削的身体被略显宽大的黑色休闲衬衫包裹,袖口处露出半个蛛网图案,那是覆盖双臂与后背的大面积文身的冰山一角;黑色中长发则烫成飞扬的大卷,用摄影记者的话说,“居然有点日剧那味儿了”。

2020年10月18日,东莞,罗福兴(左四)带着几个来自深圳的“文艺杀马特”,去石排公园参加“杀马特”聚会。

阳光下漫天飘舞的泡泡包围着自称“95后高级深圳社畜”的“软味硬糖”。她高唱起“玫瑰花的葬礼,埋葬关于你的回忆”,长发在耳边支棱成一个扇面,仿佛被掀起的瞬间突然定格,紫色、灰白色、深红色层层叠叠地铺展开来。

前往石排公园途中,她感受到自己的脑袋前所未有地强硬抵抗大风的撩拨,记忆中QQ空间里使用的动态闪图、火星文签名和“伤痛感”自拍随之“解除封印”。

这是她通过微博私信寻找罗福兴,并拜托他“做个头发玩”的重要动机之一:“想在青春快要溜走的时候,重新体验什么是冲破束缚,什么是be real。”

一行人扛着“杀马特复兴·葬爱家族再召唤”的大旗在石排公园内活动。

“软味硬糖”口中的“昨日再现”,恰恰是“杀马特”晓刚的当下。

40分钟前,他扛着印有“杀马特复兴·葬爱家族再召唤”的大旗,从贴满禁毒宣传画的长廊飘然而过,粗黑眼线和硕大耳环加持下的面部表情有些凌厉。

注视和议论蜂拥而至,路人纷纷举起手机,伴以意味深长的笑声,远处骑城管巡逻车的大爷马上亮出警告手势:“(旗子)给我收了!”

但晓刚享受这种感觉。

他有在公共场所加陌生女孩微信的爱好,“如果妆发齐全,小姐姐会主动找过来。”偶尔,观众给他的直播留言:“大哥,杀马特过时了。”他回怼:“你要不要出街看看效果再说?”

晓刚在做直播。

尽管“杀马特”的确切诞生节点及创始人长期存在争议,但作为最早将意为“时尚”的英文单词“smart”音译为“杀马特”的人,罗福兴无疑是这场挑战中国人外形审美底线的青年亚文化运动中最重要的弄潮儿,也因此被贴上“杀马特教父”标签。

“杀马特”巅峰期过后的十年,刷帖、爆吧、全网围剿掀起的血雨腥风已经烟消云散,有关“教父”与“杀马特”的传说仍在电子厂林立的石排镇延续,与平凡而具体的生活发生碰撞。

复兴

“名流”发廊造型师的手指在一名“杀马特”的头顶大力搅动,发胶纷纷扬扬落下,原本耷拉在脑后的头发一茬茬挺立起来。

上色的程序得在过道完成,药水换成一次性彩色发胶。女助理手持喷罐,沿发梢熟练勾勒出心形。

标价50元的发型作品宣告完成,耗时20分钟。

为“杀马特”男孩做头发,是名流发廊最喜欢接的生意。“主要是因为成本低,发胶什么的拿货价才15块钱,对技术也没要求,做一个剪发、烫发的工夫,能搞定他们好几个。不过女孩相对吃亏点,头发长了不好设计,收费就更高。”造型师说。

2020年10月18日,东莞,“狼人”刚设计完发型,正要求设计师用彩色发胶喷字。

造型师坦言,2018年左右,“杀马特”在周末的聚会还算得上石排公园最具声势的景观。他曾保持“一天100单”的工作纪录,“但现在不可以了,也许是担心大规模聚集容易引发不安吧”。

与通过QQ群引领20万人的“虚拟帝国”时代相比,如今,罗福兴的“杀马特”聚会群里只活跃着十四五个成员。除了一起“玩头发”时提供创意和技术支持,他越来越倾向于把自己与他们的关系定义为“平等朋友”。

这种说法在晓刚那里得到了印证:“他不是我们的‘教主’,也许更像合作伙伴?”

当昔日的“家族”几乎仅仅凭借兴趣维系,合格“杀马特”的外形标准也日益模糊。微信头像中的晓刚,就在石排“杀马特”们的“人气战衣”——白底红骷髅图案T恤——外面套上了一件点缀着刺绣与钉珠流苏的紫色坎肩。

与之类似的是,快手上许多坐标珠三角、顶着“苗族”“杀马特”双重标签的短视频博主会以挑花背扇混搭五彩斑斓发型的形象示人。

“杀马特”男孩的各色发型。

晓刚说不清谁最先这样穿,但他可以确定的是,像他这样在外漂泊的苗族孩子,多少都会随身携带几件来自故乡的衣饰,用以装扮那些隆重的、值得纪念的场合。

对于晓刚的贵州毕节同乡晓白而言,发型承载了他对于“杀马特”仪式感的全部想象:“发型相当于宣言吧。就想告诉那些认为我们大脑有病的人,城里人玩的跑车我们玩不起,只能玩个头发,但该有的讲究一点没少。总结起来就是——头可断,发型不能乱。”

他用“烟花”“爆炸”“孔雀开屏”这些词来定义公众口中的“廉价洗剪吹”,并真心崇拜曾经的“杀马特”风云人物罗福兴。

某种程度上看,快手上刷到的公园聚会视频和罗福兴在私信里发出的邀请,正是他2019年火速由深圳搬迁至石排的直接动力。

而很久以前一个人戴着假发偷偷自拍的幼稚往事,也被他赋予沉甸甸的意义:“是时候回归家族,跟着教主好好干了。”

存在感

晓刚按自己心目中的理想形象画过两个牵手站立的“杀马特”:

女孩穿着热裤,细腰长腿;男孩的一只眼睛被浓密的刘海遮住。但水平所限,经典的“孔雀开屏”发型未能成功呈现。

晓刚对绘画的兴趣源于在贵阳上小学期间。班主任的丈夫为他买来大张素描纸,教他握铅笔的正确手势。不过他的艺术梦在六年级时画上了休止符。

之后他离开校园,经熟人介绍远赴广东打工。“家里条件不好是一个方面,另一方面,我们那边十四五岁就该出来挣钱了。

看着同龄人大拨走掉,哪还有心思继续上学?反正迟早轮到自己咯!”晓刚说。

六年级那年,晓刚离开校园和家乡贵阳,来到广东打工。

工厂原则上禁止招收未成年人,晓刚便以“技校暑期实习生”的名义坐上流水线。

10年转瞬即逝,他成为一家耳机厂的拉长,学历上的短板逐渐被社会经验弥补,譬如借助配备识图功能的翻译软件,他可以勉强看懂国外订单上的英文。

“玩头发”和保住饭碗也并非“鱼和熊掌,不可兼得”:“招工的时候处理干净,过了试用期再留起来,公司能拿你怎么办?随便开人违反《劳动法》的。”

但颠沛流离的人生轨迹在他的身体上留下了印记:

脸颊处的痘痕是学习针车维修时机油过敏导致的后遗症,他自嘲“如花容颜自此一去不返”;腿上的刀疤则来自某次群架——他挥舞手指粗的钢管打红了眼,突然觉察到汹涌而出的鲜血已经将裤子与伤口粘住。待到缝针、拆线,剧痛猝不及防地袭来,他声嘶力竭地哀嚎,又被掏空钱包的医药费“补刀”。

之后,他总教训身边容易冲动的伙伴:“打赢坐牢,打输住院,都吃不了兜着走。”

压抑同样如影随形。为了不被罚款,他得提防打包时耳机数量、质量、型号出现问题,外盒受损,标签不按规定张贴;提防拉上的同事玩手机、随意交谈被拍摄下来,发到工作群追责……妹妹已11岁,到了需要作出抉择的年纪。他希望妹妹继续读书:“如果多受点教育,就不会活成这种状态。”

晓白对此深有体会。16岁至今的打工生涯中,他从制造业辗转到服务业,面前的电脑散热风扇、汽车空调风扇、电视机显示屏、音响、耳机、玩具换成KTV、酒吧里醉醺醺的客人。

但他认为,珠三角工业城市的运作逻辑从没改变——“我要你的钱,你要我的命”。只有顶着五彩斑斓的发型冲向石排公园,日复一日的加班循环才仿佛出现了裂隙。

也正是通过这些裂隙,他感觉自己的灵魂找着了北,踏踏实实地落在地上。

尽管针对“杀马特”的“同城代打”已成往事,晓刚的快手账号仍不时收到威胁私信,内容包括“看你搞发型就不顺眼”“要不是看你人多,早就收拾你了”等。

晓刚会劝身边冲动的伙伴:“打赢坐牢,打输住院,都吃不了兜着走。”

除了怕找麻烦,他倾向于将自己喋血街头时的那股狠劲儿和“杀马特”身份作出切割:前者如同一件坚硬的盔甲包裹他早熟的青春,后者则仍然指向青春最热烈、最舒展的部分——

个性、自信、表达欲,甚至只是女朋友被他当众表白的时候,眼中流露的崇拜与欣喜若狂。

二者以刚柔并济的形式,强调了他原本微不足道的存在感,甚至迸发出“见神杀神,见鬼杀鬼”的能量。

“至少,他们没法假装看不见我。”

流动

小虎盯着客厅与卧室之间的隔断墙忧心忡忡:

“顶上已经裂了,用铁丝固定住而已,搞得我睡觉都不踏实,老怕它塌。”他皮肤黝黑,剪着线条硬朗的板寸,比起曾经痴迷“飞机头”的“杀马特”,更像一个新兵。

10月初,小虎和晓刚以每月600元的价格,租下位于向西商业街的一套一居室公寓。公寓没有淋浴设备,洗澡得用盆和桶解决;楼道里喷上药,第二天能扫出成堆的蟑螂尸体。

他们从耳机厂拿来废弃的外文宣传册,撕开糊到老旧的墙上,算是初步完成“装修”,两人的关系便由同事、“发友”升格为室友。

“杀马特”身份连结着一群青年,让他们在陌生的城市成为彼此短暂的依靠。

从拼餐、拼房到互相介绍工作,“杀马特”身份构筑打工青年抱团取暖的网络,只是这网络本身也脆弱、游移。

明年,小虎决定离开东莞回山西老家。他说自己不够幸运,刚出来闯荡就遇到了新冠肺炎疫情,但更重要的是,南下珠三角“淘金”的巅峰时代好像过去了,“赚不到钱也没有什么意义,还不如到太原找点轻松的事情做”。

纪录片《杀马特,我爱你》导演李一凡曾向媒体介绍,10年前,“杀马特”主要来自广西、河南、安徽、江西、湖南、粤东粤北等劳务输出重镇,现在基本转移到云南、贵州、四川等省苗族、彝族聚居,经济发展水平更低的地区。

东莞石排与汕头澄海低端流水线云集,不会像富士康那样的大厂对员工进行严格的身体规训,无意中成为最后的“杀马特”乐土。

“杀马特”地图的变化,与全球产业链重构、劳动密集型制造业逐渐边缘化的大趋势形成对应,罗福兴对此给出更直截了当的解释:“‘杀马特’纯粹是农民工的文化。你说云南、贵州那边不出来咋办?你说他们除了去石排还能去哪?想清楚这些问题,你就能找到他们。”

但一个不争的事实是:属于“杀马特”的公共空间正在加速流失。

或许因为时常发生聚众斗殴,深受“杀马特”欢迎的金丰溜冰场宣告停业,“入场15元,啤酒一打40元”的廉价狂欢成为历史。由于消费太高,KTV、电影院这些场所向来不在他们的考虑范围内。

尽管疫情并未对生活形成实质性影响,年初期限不明的“休假”和工厂倒闭潮还是让“杀马特”们绷紧了神经。

加上没有渠道买口罩,健康码盘查增加了被注意的几率,聚会群的很多成员彻底丧失了外出的动力。“好像小伙伴一下子就少了,冷冷清清的。”晓白说。

7月底,晓白在快手上传了一条坐标为机场的短视频,题为“离开了没有爱情的东莞”,奔赴浙江金华,与女朋友团聚。

他找到一份“薪资比以前高好多”的物流站工作,白天搬运快递,倘若轮到晚班,几乎可以整夜放空,与动辄“朝八晚十”的流水线作息表形成鲜明对比。

然而,在“包邮区”,“杀马特”并不如在珠三角成气候。两个月以来,晓白只见过一个当地“发友”,并开始想念“教主”和小伙伴。他在东莞没有朋友,如果剔除“发友”,这座城市似乎从来就没和他产生过交集。

“‘杀马特’最怕落单。”晓白在聊天中念叨了好几次。他的遭遇可以被诠释为“美中不足”,却牵扯起有关归属感的艰难思考。

去年,老家的2万元拆迁款终于到账,但他并未变身“拆二代”,只是以此为由头回了趟老家。

饭桌上,嫂子忙于照顾刚出生的侄子,父母簇拥左右,三句话不离育儿;同学们有的结婚生子,有的成了老板、包工头,扯着嗓门邀请他去自己的酒楼免费吃喝。晓白很少说话,低头摆弄手机。

人生轨迹的差异,让他始终游离于这些场景之外,“开口就很尬”。与自己的成长环境相对无言7天后,他预感自己也许会永远漂泊下去:“除了有女朋友或者教主、小伙伴的地方,哪里都待不住。”

十年

“关于我的头发,你没有什么想问、想评价的吗?”

“看过你在深圳时的一些照片,让人觉得要结婚买房,就此‘从良’了。”

听到记者的回答,罗福兴将身体缩进烧腊铺的塑料椅里,哈哈大笑。

“金盆洗手”后,他频繁接受采访。这个曾以粉红色爆炸头闯入公众视野并引发农村青少年膜拜狂潮的“异端”剪了头发,谈论起自己的父母与发廊生意,与都市中平平无奇、数不胜数的“托尼老师”们并无本质区别。

与此同时,就像李一凡在“一席”演讲中描述的那样,“改过自新,重新做人”是罗福兴经常提到的。

2020年10月17日,东莞,罗福兴在一条小巷里。他喜欢去那里吃牛骨粥,也常常带媒体记者去附近“感受东莞市井生活”。

然而,十年里发生在罗福兴身上的变与不变,远比这个“主旨句”复杂。或许是与学者、记者、艺术家的交集多了,他不时蹦出“阶级”“审美宽容”等词汇,但遇到任何试图定义“杀马特”的学术性表达仍会发懵,马上“点头同意,以示缴械投降”。

就像出任《杀马特,我爱你》副导演时,他一直没弄明白各种机器怎样运转:“他们肯定恨死我这个半吊子了。”

他的口袋里长期只有1万元“保命钱”,也不是没计划过从染发剂、发胶等“杀马特”常用的物品入手,把自己曾经拥有的人气运用到直播带货中;或者申请基金、投资,成立属于“杀马特”的“在地艺术空间”,把娱乐、视频拍摄、文创设计等业务聚拢起来。

但提到资本与流量,他仍表现出不信任。一方面,他认为直播的实质在于“台上做人设,台下做人”:“我太表里如一,没办法豁出去娱乐观众赚钱,那看上去就会显得很傻。”

另一方面,他感叹互联网2.0时代信息更替的瞬息万变:“我的价值好像也只够创造几条十万加,持续变现?别逗了吧,过两天谁还认识你?”

晓刚在公园对着手机镜头比耶,引来路人的注意。

十年里,对于“杀马特”的观察与评价仍是自上而下的。“社会学家可能仅仅以网络上的图片、观点作素材,再依据自己熟悉的理论,或者历史上比较著名的类似群体,来解读‘杀马特’。他们的意见,会左右媒体报道‘杀马特’的角度。

真正的‘杀马特’可能从头至尾都没出现过,那么所谓事实,其实只是一面镜子反射另一面镜子产生的影像。”罗福兴说。

十年里,他走到了一个微妙的位置:高处是话语权掌握者,低处是城乡之间沉默地流动不止的“劳动大军”。

他认为,一个拥有“自觉”的“杀马特”能“对现状进行独立思考”。他认为,对这个时代作出判断的时候,还是保守一些好:“不必谈那些空泛的,可以先试着打开一扇窗户,然后打开更多窗户。”

相比之下,晓白对未来十年的想象空间不大。

换言之,前面的路似乎已经被一些过分精确的细节铺排清楚了。“一个普通男人,每月工资4500元,除去基本生活开销,还剩1900元。一个普通城市,买个房子100万元,一辆普通车20万元,彩礼最少20万元,这就是140万元——除以1900就是737个月,61年。”

归属

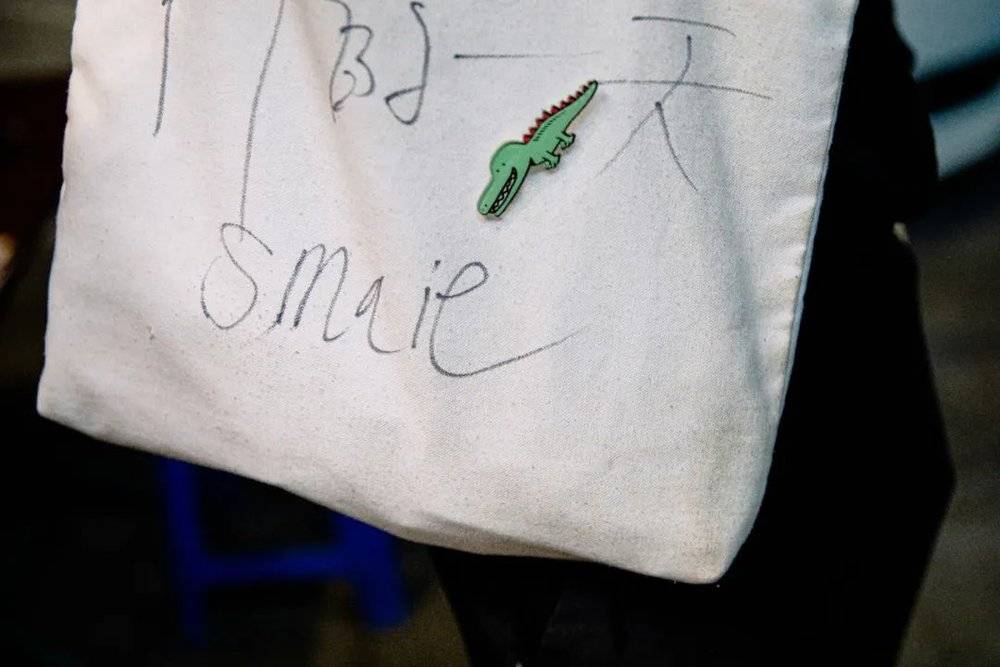

“软味硬糖”在自己的微博里致敬了罗福兴的白色帆布袋。

帆布袋上歪歪扭扭地涂着“革命的一天”五个字,一只绿色卡通鳄鱼趴在“天”字右边,为这句热血宣言添上卖萌色彩浓厚的注脚。“我们终其一生,都在对抗自己的天命。”她写道。

但“软味硬糖”与晓刚在石排公园的相遇,似乎离罗福兴的预期还有距离:“文艺‘杀马特’与真‘杀马特’好像也玩不到一块去,当然或许是我的问题。”

采访过程中,他突然停下,露出标志性的调侃笑容:“我们聊着和‘杀马特’有关的话题,但真‘杀马特’好像全程没进入状态,是不是挺讽刺的?你看晓刚,满脸懵。”

“软味硬糖”离开石排的晚上,“狼人”在迪厅跳起“凤舞九天”——

一种类似街舞中托马斯全旋的舞蹈动作。夜幕下,疫情与中美贸易摩擦双重夹击之下的东莞显得有些冷清,街上成排的商铺大门紧锁。

透着亮的窗口大多是本地住户,能看到四世同堂的景象和烟火缭绕的祖宗排位。舞池空荡荡的,“狼人”飞转的身体逐渐被暗蓝色的灯光淹没,像一条水中扑腾的鱼,面目模糊。

东莞,“狼人”在夜店里跳舞,他最擅长的是类似托马斯全旋的“凤舞九天”。

“狼人”远在云南的父母不知道这一幕发生。记不清什么时候,他遭遇母亲痛心疾首的逼问:“说,是不是玩上‘杀马特’了?!”聊天记录随后显示,微信被对方删除。

晓刚解释,从视觉效果夸张的发型、发色到位置异常的穿孔,对于隔绝物质文明,思维方式本分保守的上一辈而言,身体上所有突兀而违反秩序的部分,都和同乡们遭遇的绑架、传销、仙人跳、投资骗局一样,折射出城市危险、阴暗的一面。

他尽量避免让父母担心,返乡探亲的日子里,他做回一个赶花坡、围观芦笙舞的典型苗族青年;

也因为相信苗族人流传的禁忌,他放弃用文身标榜自己的“社会”属性,“否则过世后会割去那块皮肤,身体就不完整了”。

只是,再过几个月他就25岁了,到了女朋友希望结婚、购房安家的年纪。重启人生不仅仅用于表演的仪式。

许多“杀马特”循着与他相似的心路历程,消失于人海。

结了婚的女孩一如既往地保留着滤镜加持、眼神挑衅的彩色发型头像,但有的用捂脸流泪的尴尬表情回应与“杀马特”有关的询问,有的索性拒绝陌生人的加微信申请。

当他们像晓白那样对“时光不老,我们不散”抱有最后的执念,身体却最终会无可避免地被纳入更为稳固的社会网络,在宗族、家庭、企业、户籍的繁杂枝杈上各就其位,或者为了一个位置殚精竭虑。

甚至,不是每个“杀马特”都能以欣赏、怀念的心情审视这段青春过往。

但晓刚无意追究背后的复杂性:“她们可能只是在忙着带小孩吧。”

本文来自微信公众号:有间大学(ID:youjian-university),作者:卢楠,摄影:郭嘉亮