扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:幕味儿(ID:movie1958),原标题《我们都成了算法的囚徒》,作者: Luna,题图来自:《社交陷阱》

最近,我们习以为常的“线上生活”出现了越来越多的问题—- 从困在系统里的外卖骑手到拼单在朋友圈晒下午茶的假名媛,再到用抖音约会“靳东”的中年妇人,这些给我们带来了无数便利和乐趣的软件和社交媒体纷纷展露出各自狰狞的面目。

在过去的反乌托邦文学与科幻电影中,人们对于恐怖未来的想象大致可以分成两类:一类是由极端自然灾害触发的极权主义 (如《绿色食品》《雪国列车》和《使女的故事》),一类是伴随着技术奇点而产生的新的人与人之间的不平等(如《美丽新世界》《千钧一发》和《大都会》)。

然而这两种想象的前提,在今天似乎都已经以一种不那么极端的形式呈现出来了:在全球变暖、资源枯竭的大环境下,一场席卷全球的流行病让本就分歧不断的各国都伤亡惨重,人人自危;与此同时,大数据技术无处不在,手机、平板、电脑早已成为了现代人的外接大脑 —- 我们已经身处在一个几乎人人都是赛博格的时代。

在全球陷入瘟疫的2020年,网络平台在人们的生活与工作中开始扮演着更为至关重要的角色。

人们的工作与学习不再受到地理位置的限制,网络零工与数字游民的生活方式也再度变得流行。许多人在网络上工作,开会,再通过网络进行娱乐与消费。从某种意义上来说,互联网已经成为了虚拟的“城市群落”,朋友圈和脸书上有我们的社交关系,小红书和Instagram构成了我们的购物与生活方式,我们订阅的公众号、头条号和新闻邮件从一定程度上决定了我们看到的世界是什么样的。

当所有这些“投其所好”的软件、社群与信息流潜移默化地改变着我们的观点、性格、生活习惯乃至身体结构,我们还有什么办法能对这一切断舍离吗?我们生活的社会离“数字敌托邦”究竟还有多远?

在上月大热的网飞纪录片《社交陷阱》(The Social Dilemma)中,几位曾经任职于谷歌、脸书和亚马逊的雇员纷纷分享自己的经历和见解,探讨和审视了社交媒体对美国社会、民主制度、乃至整个人类文明的影响。

他们认为,这些硅谷大公司以商业利益为导向,开发了各种算法和数据模型,以期从用户身上获取最多的注意力和时间,然后将多元化的用户数据打包售卖给广告商。换言之,用户数据已经如石油一般成为了这些互联网企业的“基础能源”。

正如片中所说:“如果某项服务是免费的,那么它通常意味着,你(的行为)就是商品”。

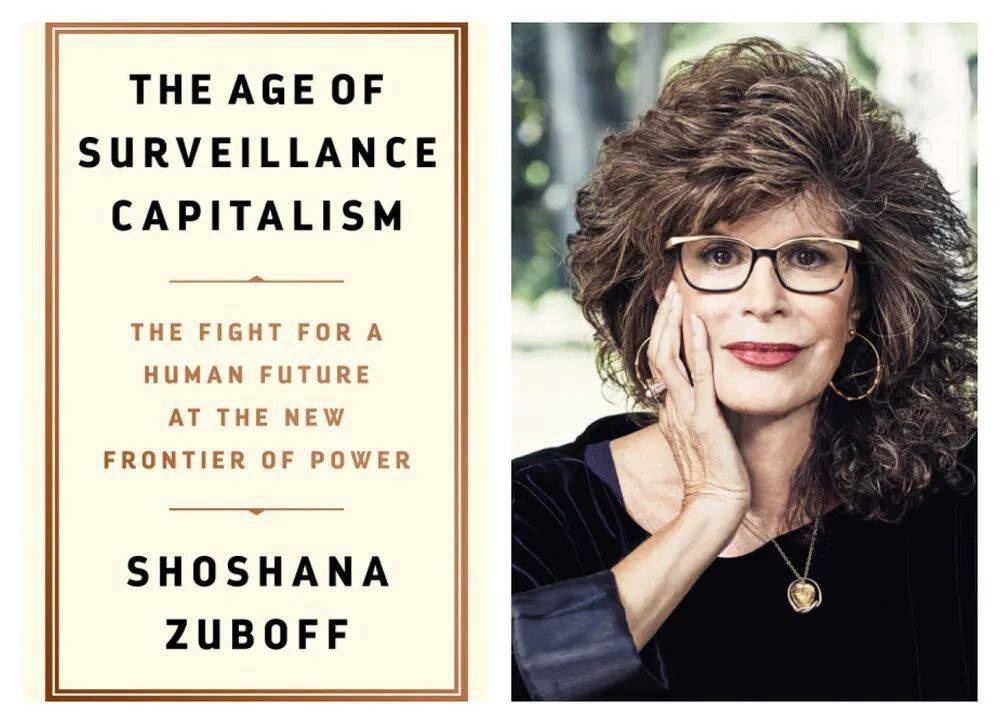

这种将用户的个人行为数据商品化并牟利的经济形态,被称为“监视资本主义”(surveillance capitalism)。提到“监视资本主义”这个词汇,便离不开将这个词汇进行严格定义和扩展讨论的学者 Shoshana Zuboff。

Zuboff 早年师从大名鼎鼎的行为主义心理学家斯金纳(B.F. Skinner),后执教于哈佛商学院,致力于用社会心理学的方法研究技术变革带来的社会影响以及资本主义的演变。

在她2019年最新出版的专著《监视资本主义时代》(The Age of Surveillance Capitalism)中,她系统地阐释了监视资本主义的历史起源和运行原理,以及它对社会形态的影响和对美国民主制度潜在的巨大威胁。

Zuboff的导师斯金纳提出了著名行为学概念“强化”,即通过操作性条件反射改变生物体的行为取向。

她注意到,社交媒体使人上瘾的魔力也是基于类似的原理。这些软件利用人类心理的脆弱之处,通过主动提供令用户着迷的内容和大量的社交互动,来提高用户粘性和活跃度,以产生大量的行为数据。

这些行为数据(也被称为“行为剩余”)在复杂的数据模型的加工下,可以帮助广告商们实现精准投放和有效转化,进而不着痕迹地影响用户的行为。

Zuboff强调,在这个过程中,用户行为的“可预测性”对广告投放的效率有着关键作用。因此,为了追求用户行为的可预测性,这些互联网公司几乎不可避免地想要通过自己的产品来“影响”和“操纵”用户的行为。

而这样的诉求,则会体现在算法中。具体而言,它们会给用户投其所好地推送个性化定制的内容,引导乃至改变用户的行为与观念。

久而久之,人们将生活在一个个“信息茧房”中,舒适地对自己习以为常的事物信以为真。因此,在社交媒体时代,网民们在政治与社会议题上的意见变得极度两极分化。

另一方面,基于人们惯于诉诸感情和阅读“关键词”(buzzword)的网络阅读习惯,那些极具情绪煽动性的“假新闻”和阴谋论也得以广泛传播。网民中的“弱势群体”——那些信息甄别能力更低的人们(尤其是未成年人、老年人和低教育水平者),更容易轻信假新闻、冲动消费,甚至走进骗局。

可以说,社交媒体加深了阶层与族群的隔绝,促进了民粹主义和民族主义,甚至间接地导致了美国社会的分裂。

谷歌前工程师崔斯坦(Tristan Harris)说:“我们已经来到了一个不再是作为工具存在,而是以操纵和控制为基础的技术环境”。

更令人担心的是,社交媒体不仅影响和操纵着用户的行为和观点,它们也在潜移默化中影响和改变着人们的思维方式,性格,乃至人格。

社交网站上的自我呈现加剧了攀比之风,越来越多地挑战着人们本真的自我—— 品味大餐不靠味蕾而靠手机,面对赏心悦目的景色也忍不住要先打开视频直播然后透过屏幕来欣赏。

被社交媒体过度连接的一代人开始承受着更大的同辈压力和身份焦虑,他们不仅要担心自己的网络形象是否与其他人不相上下,更要担心的是真实的自我是否“配得上”手机软件的那个“自我”。

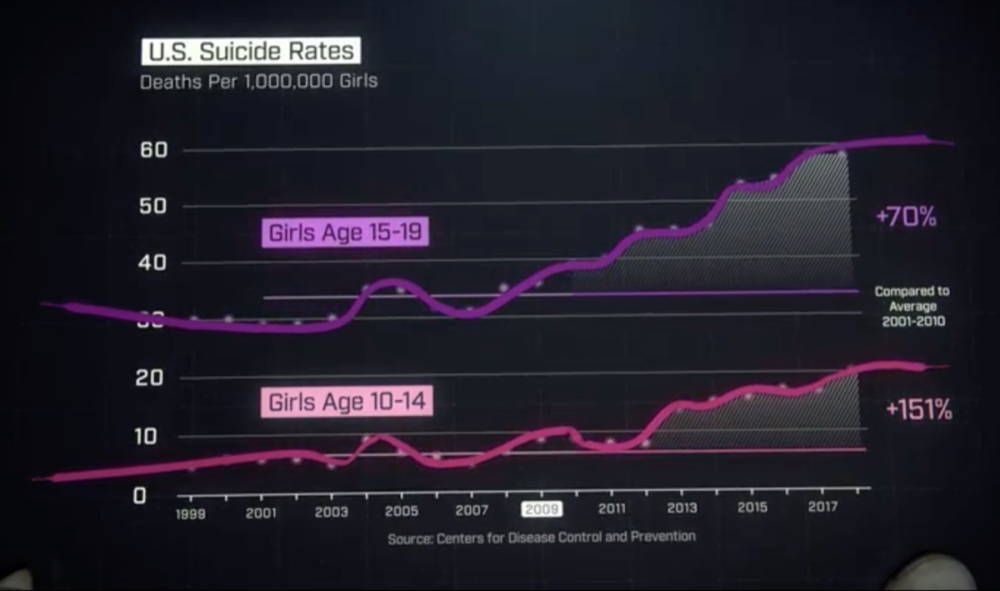

同时,线上社交蚕食了线下社交的时间。Z世代的青少年们为了线上社交花了更多的时间发帖、聊天,却比上一代人更加孤独、脆弱、抑郁。据《社交陷阱》片中的统计数据,美国青少年中抑郁症、自残以及自杀的比例都在2009年后开始飙升,而这一年正式社交媒体兴起的时间点。

诚然,人性中的虚伪、冷漠、狭隘、傲慢、虚荣、贪婪,自人类诞生以来就存在,人类历史中的谎言、阴谋和不平等,也不是网络时代所特有。

然而,在这个时代,以几何级数的速度发展的科技正在以一种几乎不受约束的方式放大着人性中的“恶”。为了引诱人们走进圈套,这些软件和网站无限度地满足人们的欲望,喂养着人们心底的那头恶兽。

1948年,行为学家斯金纳发表了反乌托邦小说《桃源二村》(Walden Two)。在这部小说中,他描写了一个以“操作条件性刺激”为技术环境的社会 —— 在那里,人们的行为被记录、被预测,也被影响、被操纵,直到完全“确定”。

“桃源二村” 的世界其实离我们并不遥远。可以说,“监视资本主义” 已经通过数字空间在不知不觉中完成了资本向私人生活的全面扩张。 如果任由这些软件和它们背后的算法以当下的速度不受约束地运行和发展下去,在不远的某一天,人类的“自由意志”将彻底成为历史,用户的一切行动皆可被预测。

到那时,我们都会变成庞大的技术机器手中的生产行为数据并产生消费行为的提线木偶。我们将会时刻感到忙碌和满足,但我们作为人类的尊严与主体性也将不复存在。

社交软件的这种增强用户行为、改变用户习惯的力量,从某种意义上来说,是一种权力。在Zuboff的著作《监视资本主义时代》的最后部分,通过对比“监视资本主义”与“工业资本主义”,她引进了一个全新的概念 “工具权力”(instrumentarian power)—— 即企业可以通过算法对人们的行为产生微妙而持续有效的影响,使人们的行为逐渐被工具化,以供生产出可供售卖的“行为数据”的力量。

而这一权力的核心便是“算法”。一套更优越的算法将能够更有效地操纵和预测用户的行为,从而具备更完善的 “工具权力”。

《桃源二村》中并未明确一个重要的问题:谁来创造和决定控制着每个人的行为的社会规则?可以想象的是,当这样的算法以及它所蕴含的 “工具权力”被有目的地使用时,它会成为比以往任何媒体更卓有成效的舆论宣传乃至行为控制工具。一旦它与极权政府结盟,世界将会迅速陷落成为1984与美丽新世界的共同体。

为了守住人类未来的最后一道防线,一套 “算法伦理”的设计与实施已经刻不容缓。目前,互联网大公司的算法皆为商业诉求所主导,互联网产品以“使人上瘾”为诉求,推送信息以“投其所好”为标准,伦理道德与社会责任几乎完全缺席。

因此,要想改变现状,不再让百度“魏则西事件”和脸书泄密丑闻之类的恶劣事件再度发生,各国都必须推动立法,对这些互联网大公司的产品背后的算法进行“审计”和监督——关于数据挖掘的算法,可以规定可供挖掘的数据类别和限度;关于个性化定制推荐的算法,可以规定要求“事实检查”或者明确提醒用户信息的真实性有待核实;关于过滤算法,可以规定特定行业(如医疗)的企业在使用社交媒体广告服务时的资格检查。

关注对算法的“审计”和监管,而非对内容的审核,可以从上游系统性地解决问题,更加高效,也有利于在未来逐步建立一套有例可循的“算法法律”。

同时,与算法监管互为补充的网络内容审核也应制定合理的原则——企业应有责任对重大新闻消息的传播进行事实审核,以减少极端言论或极具误导性的信息的传播。至于谁有权决定删除、删除什么内容,也都应该有一套公开透明的规则。

相信总有一天,互联网产品的算法设计中不仅能体现对商业利益的追求,还能体现对人的尊重,和对一个更加理性和宽容的社会环境的期待。

而在这一套算法监管体系尚未成形的今天,我们可以从身边的小事做起, 避免陷入监视资本主义的陷阱 —— 设置屏幕时间提醒、在手机上关掉或减少各种“通知”,以减少被社交媒体蚕食时间的危险;关注与自己意见相左的人,获取一些和自己不一样的声音,不让自己陷入“信息茧房”。

最后,最重要的或许还是:去和生活中的人产生真实的连接和对话,收起手机陪家人吃顿饭,去读一本纸质书,去走进影院看一部电影,留一点时间去过一种真实的“线下生活”。

本文来自微信公众号:幕味儿(ID:movie1958),作者: Luna