扫码打开虎嗅APP

随着年龄的增长,你就会发现一件事。即使是自己没有孩子,身边朋友对于孩子的焦虑,也能传染给你,把你击穿。

光是听听他们的吐槽,我就觉得,熬夜肝视频也就那么回事儿了。

从他们那儿,我学到一个新词,叫做「鸡娃」。

什么是鸡娃呢?就是一些家长,不断让孩子去学习,去拼搏,给孩子打鸡血,这些孩子就是鸡娃。

与鸡娃相对,普通孩子则被称为青娃,优秀的孩子则被称为牛娃。如果奥数厉害就是奥牛,英语厉害就是英牛,两者兼具就是英奥混血牛...

我想了想,比起这各类娃,我当初最多就是个六娃,除了隐身啥也不会。

本期节目由《三联生活周刊》和IC实验室联合推出,希望和大家共同探讨「鸡娃教育」和背后的故事。

01

一个很明显的事实是,对教育最焦虑的地方往往并不是真正缺乏资源的地方。

一线城市比小城市焦虑,即使是一线城市内,焦虑也有等级分别。比如深圳有关内、关外之分,关内就比关外焦虑。北京海淀集中了全国最丰富的教育资源,但那里或许是全宇宙父母最焦虑的地方。

在深圳,要考上一所好高中有多难呢?

首先是中考。深圳中考要考语文、数学、英语、理化(合卷)、历史五门。

按照 2019 年中考录取的分数线,要上第一梯队「四大名校」打头的深圳中学,每门课平均分要达到 95 分。

要上第二梯队打头的红岭中学,平均分要 93 分。每一科多错一个选择题,就会让你从第一梯队掉到第二梯队。

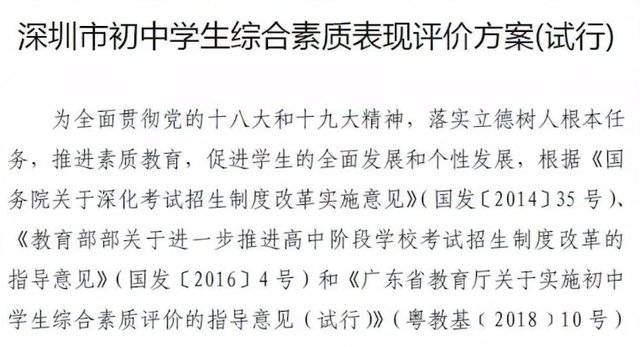

光有考分是不够的,能够考高分的孩子太多了。2019 年,深圳市中考成绩还要结合「综合素质(养)评价」(简称「综评」)。

综评是几个大城市普遍存在的考核方法。根据深圳当时的规定,在中考成绩相同的时候,综评等级高者优先录取。

综评分研学任务、艺术特长、调查项目、海外交流和传统文化五大项,每项都要计分。分数又分为 A、B、C 三个等级,其中 C 等级不能被省级学校录取,而深圳的第一、二梯队以及大部分普高都是省级学校。

初中生每学期完成 24 小时义工,可以拿到 4 分。这意味着除去长假以及期中、期末各两周复习,每个孩子每周都要做至少 2 小时义工。

综评还要求,学生每学期参与国际友好学校(含港澳台)的交换学习、联合调研,或参加国际事务相关会议、讲座、社团等活动一次以上。

因此,深圳的中考不仅是考验孩子的学习能力,还要考验家长们找路子找资源的能力。实在不行只能花钱买服务,有机构量身定制了香港、澳门大学的研学一日游。

家长们每分必争,无非是为了把孩子「鸡」进一流高中。

优质的资源在任何地方都是稀缺的。

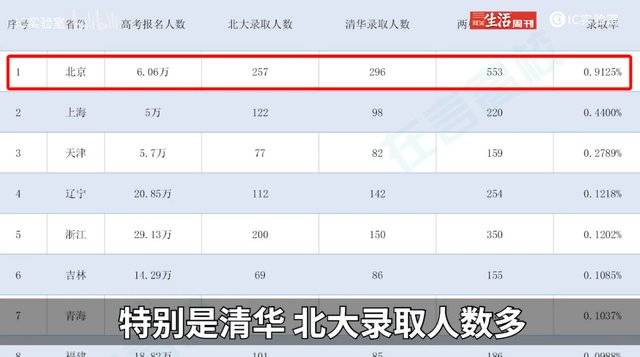

北京向来因为高考录取率高,特别是清华、北大录取人数多被各地家长艳羡和诟病。

从绝对数字来看,北京 2020 年高中毕业生约为 5.4 万人,清、北两校在北京招生约 800 人,录取率超过 1%,相比地方省市有巨大的比较优势。

但是,只要你的目标是 1%,这依然是个超小概率事件,要扩大概率,只能奔着一流高中而去。

2020 年高考,北京地区清华、北大录取人数排名前 10 的高中瓜分了 664 个录取名额,这意味着,如果你的孩子不在这 10 所高中内,他们进入中国顶级高校的概率就很小了。

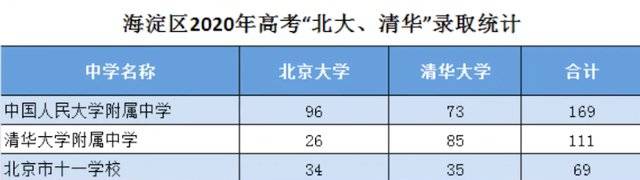

优质资源内部也有巨大的层级差距。

今年人大附中有 169 名学生被清、北两校录取,在全国名列第一,比第二名清华附中多 58 人,而第三名北京十一学校的录取人数只有 69 人。

人大附中每届有大约 800 名学生(中外合作项目除外),换句话说,进入人大附中,被清、北录取的比例就提高到了惊人的 20%。

要获得这样的高概率,其实就是把千军万马过独木桥的时间从高考往前挪。

2020 年,除国际合作项目外,人大附中的中考招生主要是三个途径:

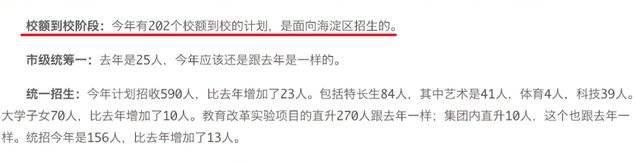

「校额到校」名额202 个,只面向海淀区和通州区的学校,且由近 50 家学校分配,也就是说,只有这些学校的最顶尖的孩子有机会。

「市级统筹」面向全市招生,只有 25 个名额。

「统招」名额 590 个,除去特长生 84 人,大学子女直接入学 70 人,教育改革项目直升 270 人,集团内直升 10 人,还剩下 156 个名额。

上清北难,但这么算下来,上人大附中,概率比上清、北还小。

这种情况不仅发生在中学,即使是小学生也无法幸免。

有些家长因为童年高压,所以自己有了孩子以后,会倡导所谓的快乐教育、佛系育儿。

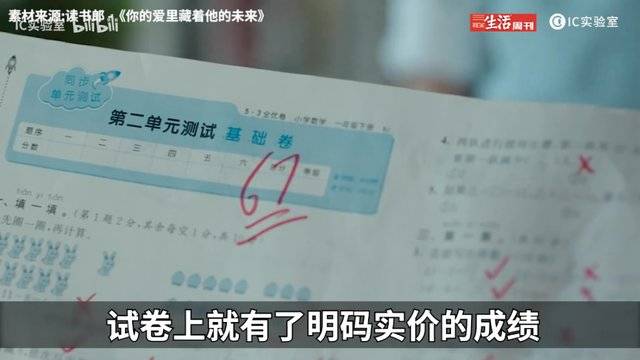

但是这类教育方式,在三年级这个坎儿上就会面临前所未有的挑战。一、二年级,教育部门明令不许考试。到了三年级,试卷上就有了明码实价的成绩。

再佛系的家长也经不住自己孩子的分数比大部分同学低。

在老师和家长看来,想要在中国的高考体系里混下去,三年级就是分水岭。掐指一算,小升初迫在眉睫,当务之急是必须要参加课外班。

课外班约等于奥数。在小升初的择校竞争里,除非孩子手持市级「三好学生」之类凤毛麟角的荣誉,否则奥数就是必不可少的敲门砖。

有家长形容,小升初择校就是一场大型战争片:谍影重重 — 枪林弹雨 — 突出重围 — 曙光乍现 — 天亮了。

孩子是明星,家长是经纪人,带着孩子辗转于各个培训机构及考场,就像明星赶通告。一场战役下来,尘埃落定,人困马乏。

刚想松口气,却发现,在手机新添加的初中交流群里,「鸡血」只多不少:万里长征才刚刚起步,比起中考,小升初也不算啥。

这种自上而下的逻辑非常简单:

只有上最好的小学,才能提高上最好的初中的概率;只有上最好的初中,才能提高上最好的高中的概率;只有上最好的高中,才能提高上最好的大学的概率;只有上最好的大学,才能提高找最好的工作的概率...

一条「鸡娃」战线由此形成,环环相扣,丝毫不容懈怠。

02

为什么这些大城市里,拥有体面职业、较高收入的家长,会对教育如此焦虑呢?

美国经济学家马赛厄斯・德普克(Matthias Doepke)和法布里奇奥・齐利博蒂(Fabrizio Zilibotti)发现,两个经济因素在教育策略上扮演了至关重要的作用。

首先是收入的不平等。

以西欧和美国为例,从历史上看,上世纪六七十年代是经济发展最平等的年代,那时的父母大多采取放任型的育儿方式。

上世纪 80 年代初,全球经济的不平等开始加剧,父母投入到教育上的时间便开始增多。横向来看,就业人群中最富裕的 10% 与最贫穷的 10% 的收入份额之比在美国是 18.9(2014 年),在瑞典是 7.3,在荷兰是 7.8。

与之对应地,美国从 90 年代开始出现「直升机式育儿」,此后这种教育模式越来越常见,而瑞典和荷兰的教育模式普遍更为宽松。

与收入的不平等水平一同发挥作用的是教育回报率。

如果父母预期社会变得更加不平等,竞争会更加激烈,人力资本具有更大的优势,他们就会追加教育投入,尽可能争夺优质教育资源。

在中国,这两个经济因素贯穿了过去 40 年的发展。

「70 后」们普遍是放养长大的,是脖子上挂着钥匙的一代。计划经济时期,大家都不富裕。根据世界银行的统计,上世纪 80 年代初,中国基尼系数还不到 0.3。

等到「70 后」的孩子在 2000 年后上学时,中国的基尼系数已经逼近 0.5。在「70 后」「80 后」和他们父母的经验里,教育回报率之惊人自不待言。

无数人通过高考从村镇流入城市,从小城市流入大城市,完成了家庭财富的迅速增值和积累。

今天,政府公务员、金融机构职员等社会地位高或者收入高的职位大都有明确的学历要求,很多职位甚至明确只招收「985」「211」大学毕业生,或者进一步要求硕士以上学历。

这一切都促使新一代的父母们在教育自己的孩子时,迅速接受了他们未曾经历的「鸡娃」式教育法则。

03

「鸡娃」折射的是一个新兴阶层的集体困境。

在中国社会科学院社会学研究所研究员李春玲看来,今天中国城市的「鸡娃」主力是一个「新中产一代」群体。

现代中产阶层的概念来自欧美国家。

「二战」以后,欧美国家同时经历了经济的高速增长期和教育的扩张期,出现了一个受过高等教育或者中等教育,收入不错,生活体面,从事白领职业的新中产群体。

在这个群体出现以前,欧美社会的中产主要由农场主、店主和小企业主组成。新中产不像他们,不掌握生产资料,靠出卖自己的知识和专业技能为生。

在过去一二十年时间里,类似的过程在中国的城市里发生了。

对于中国中产阶层的划分标准,各界从来没有达成共识。但在过去 10 年,能明显地感到一个变化:从前说一个人是中产,他自己往往不这样认为,现在你会发现大家对这个身份的接纳程度高了很多。

中国新中产的焦虑不同寻常,首先是因为作为「一代」,他们的身份和社会地位格外特殊。

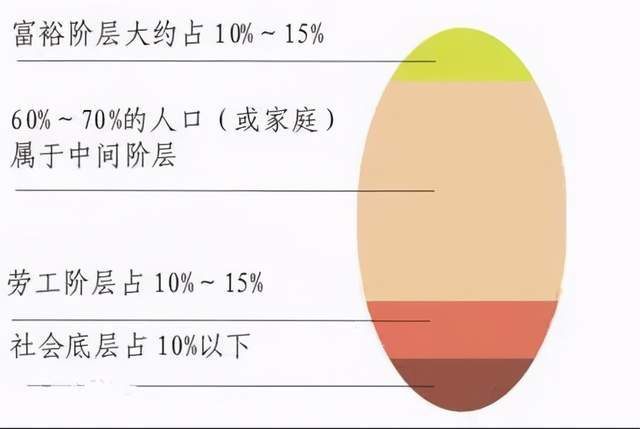

在西方发达国家的语境中,中产是一个橄榄型社会的中间部分,是社会主力军。但无论以何种标准来定义中国中产,他们在中国社会中都是少数。

中国的社会分层呈现出金字塔型。这样的社会结构里,中产有强烈的抵御阶层下滑的压力。

在这种局面下,能够利用的只有教育资源,只能把教育这条路走到极致。

在特殊的身份和社会地位之外,让「新中产一代」的焦虑进一步激化的是时代的转型。

中国改革开放后经历的高速经济发展和社会流动在人类历史上都是罕见的。「新中产一代」获益于时代的红利,但他们的子女几乎不再可能坐上同样的快车。

上世纪 90 年代后期,中国高等教育逐渐从精英教育转变为大众教育,适龄人口中受过高等教育的比重不断提高,每 10 万人中具有大学文化程度的由 2000 年第五次全国人口普查时的 3611 人升为 2010 年第六次全国人口普查时的 8930 人。

每年中国高校大学生毕业人数从 2000 年的 107 万人增加到 2020 年的 874 万人,增长了 8 倍。

学者何平立、孔凡河、陈道银和杨小辉在《中产阶层与社会发展:中国模式下的问题与挑战》一书中指出,社会并没有做好准备接纳这些蜂拥而至的中产阶层后备力量。

在中国的经济结构中,第三产业在国民经济中所占的比例依然偏低,难以为迅速增加的高校毕业生提供合适的、保证他们顺利跻身中产阶层的就业和升职机会。

与此同时,中国的中产阶层在社会竞争,特别是在教育成本和时间成本上投入巨大,因此他们对未来的社会地位有较高的期望,实现向上流动的动机强烈。

比较中美两国拥有大专以上学历劳动者的行业分布会发现,中国具有大专以上学历的劳动者过度集中在金融、信息、教育、卫生和公共管理等行业,这几个行业中大学生的比重甚至高于美国;而那些直接生产性行业中大学毕业生的比重则比美国低很多。

例如在农业中的大学生就业比重,中国是 0.6%,美国则高达 24.6%;在制造业中的大学生比重,中国为 10.3%,美国为 30.0%;在交通业中的大学生比重,中国为 10.8%,美国为 17.1%。

这说明,中国拥有较高学历的劳动者更不愿意从高端服务业转向制造业,甚至农业这些传统上认为「低端」的就业岗位。向上流动的欲望与向上流动的挫折一同塑造了巨大的焦虑。

这 10 年,面对大学毕业生就业难、大学毕业生的起薪向农民工看齐的现实,追加教育投资,非「211」「985」,甚至于非清、北不上也就成了中国中产们的自然选择。

04

去年12月,一位名为李锦的医生为刚上初一的孩子填写综合素质评价表。她万万没料到,在工作中早已填惯了各种表格的自己会在这套初中生的综评系统面前败下阵来。

于是她在自己的公众号上发表了一篇吐槽文章,细数包括综评在内,深圳孩子中考面临的种种难处。

没想到,这篇文章迅速获得了百万阅读量。

文章发出后的第四天,深圳市教育局来电邀请她参加座谈会。这次座谈会之后,深圳暂停了综评填报。有家长告诉李锦,他打电话告诉孩子这周末不用去做义工了,整个宿舍欢呼雀跃。还有初中家委会的家长们为此集体聚餐庆祝。

综评事件以后,李锦跻身深圳家长的意见领袖。她的微信加了很多人,公众号也有了不少粉丝。交流多了,她发现极度的教育竞争带来的影响已经远远不能用「焦虑」二字形容。家庭本身就在承担巨大的风险,而很多人并不自知。

今年 7 月 2 日晚,深圳教育局突然发布通知,取消各级各类学校的期末考试。一个无法证实的消息在学生和家长中广为流传:之所以出台这个政策,是因为有孩子在期末考试中跳楼。

李锦在公众号上发了一篇文章对政策表示支持。她想,期末考试本来就不是什么大事,取消一次有何关系,孩子们正好有个喘息的机会。

没想到,这篇文章引起了很大争议,甚至在她的朋友圈里,也有大批家长言辞激烈。有反对者认为,出事的孩子太脆弱,取消考试是纵容脆弱。还有人认为,不能因为一个孩子牺牲其他孩子。疫情已经耽误了正常上课,考试再取消,孩子的学习就被耽搁了。

倒是有很多孩子给李锦留言,表达对文章的支持。一个初中孩子说,他在学校的心理社工作,同学们的压力之大并不被家长们看见。

一个高三学生在评论中质问反对取消考试的家长:「难道你的孩子一场考试考好了就可以拥有美好的未来?如果在疫情这个特殊的时期,少一场考试能挽救一条生命,为什么不去救他?」

这个孩子讲到自己一天 6 套试卷的生活:「作为一个人,我连最基本的身体健康和心理健康都没了,我要分数有什么用?「望子成龙、望女成凤」可以理解,谁不希望自己的孩子能有美好的未来呢?可是,能不能真正地和孩子们站在一个世界里,看到他们所能看到的世界。而且未来是我们自己的,我们也不需要你们口中所谓的「光明的未来」。」

1998年版《新华字典》上说:「张华考上了北京大学;李萍进了中等技术学校;我在百货公司当售货员:我们都有光明的未来。」

我们不知道鸡娃们最终会不会迎来一个光明的未来。但是在此之前,他们失去了一个光明的童年。

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/wADHQUFk4UlpDzUtWmSqMw

原文作者:三联生活周刊资深主笔 徐菁菁