扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:北京大学社会化媒体研究中心(ID:pku_csmr),作者:帕孜丽娅,编辑:蔥蔥,原文标题:《“在一起”的孤独:当代青年面临的社交困境》,头图来自:《去他*的世界 第一季》剧照

你有没有过这样的体验?

和一群久未见面的朋友相聚,一开始大家都还在有说有笑,但没多久,各自打开手机,一边聊着天,一边随意浏览着手机里的信息;

过年回家,一家人坐一起,电视里的春晚兀自热闹着,而电视机前的一家人各自拿着手机或iPad,忙着自己的事情;

雪莉·特克尔将这种一群人同处一个空间,注意力却不在一处的相处模式称为Alone Together,或者说,群体性孤独。这种群体性孤独的特质就是,我们“在一起”的“独处”或者说,身体在场,心却远离。

“独居青年”与网络共同体

有学者曾分析称,“现代人的孤独更攸关于空间,是社会空间的空缺,而不再是自然界空间的阻隔,是”社会的空间“在定义现代人的孤独,它让孤独发酵为多倍的孤独。”

在谈及“社会的空间”时,我们很容易将这种现象与队伍日渐壮大的“独居青年”联系在一起。

今年,《南方都市报》联合探探发起了一项关于现代城市中“独居生活”的调查,这项针对18至35岁用户发放的问卷显示,单身未婚样本占比高达91.83%,他们中的49.64%“目前一个人居住”。

来源:南方都市报

但是当被问到对独居生活是否满意时,67.8%的被调研用户表示想早日告别独居。

来源:南方都市报

与此相对应的是,《中国统计年鉴》显示,2019年,我国单身成年人口超过2.4亿。其中超过7700万成人是独居状态,预计2021年,这一数字将达到9200万。

不过单身人口快速增长并不是我们国家独有的现象,正如美国作家克里南伯格在《单身社会》中写道的:“单身社会正成为一种空前强大、无可避免的社会变革。”

现实中的“单身”“独居”带来的就是互联网社交的快速发展,在宅文化不断泛滥之下,越来越多人选择通过社交软件来结交新朋友,即便是与好友的互动,也大多停留在社交网络中。

南方都市报与探探的调查数据显示,64.83%的人选择通过社交软件结交新朋友 来源:南方都市报

时间的“碎片化”和“分流”,空间的“去地域化和集中化”,社交网络和智能手机的普遍运用,这所有的条件使得人与人之间的交往在时空向度上实现了共时共在,而所谓的“分开”和“独处”也失去了其最初的意义。

在这样的大环境之下,当下的社交正在转向米歇尔·马弗里索提出的“新部落”式表达,即社交不以组织性为基础,更多指一种氛围,适合那些重视外在形式、表现方式的社交主体,他们通过共享的自我形象,强烈地(可能只是短暂地)拥有归属感。

很显然,“新部落式”社交有别于社会学传统的社群概念,在这种新型社交形式中,不需要紧密的组织,网民可以自由选择所属“部落”,可以自由来去,但依然能够共享的内容获得归属感,从而缓解孤独。

在网络空间人际互动中形成的集体在场,是通过共同的关注焦点与共享的情感状态联结在一起,从而形成一种类似“集体意识”的共同在场感受。

如今盛行的“饭圈”“豆瓣小组”等各种部落文化,正是这种“新部落式”的社交。某种意义上,它接近于滕尼斯的“共同体社会”,但其组织性与互动性又弱于传统意义上的“共同体社会”。这也意味着“新部落式”社交对个体孤独的缓解会有别于传统的“共同体社会”。

网络空间中的群体基于观念、意见和品位聚集在一起,与之伴随的就是同质性认同的大量生产。长时间沉浸在同质性的观念类群体中,会导致自我重复、自我认知的虚假性,以及对异质性群体的对抗性倾向。这种对抗性最常见的形式就是网上每天都在上演的辩论、攻击乃至撕X。而群落间的这种斗争最终可能会引向个体与整体的分裂、群落与整体的分裂,这种分裂则带来了个体更强烈的无力感和孤独感。

“虚拟空间“下的互动仪式链

也有人选择用另一种方式缓解孤独,放弃具体网络社交,选择以陪伴性、匿名化为特征的陌生人虚拟互动,也就是我们常说的直播。

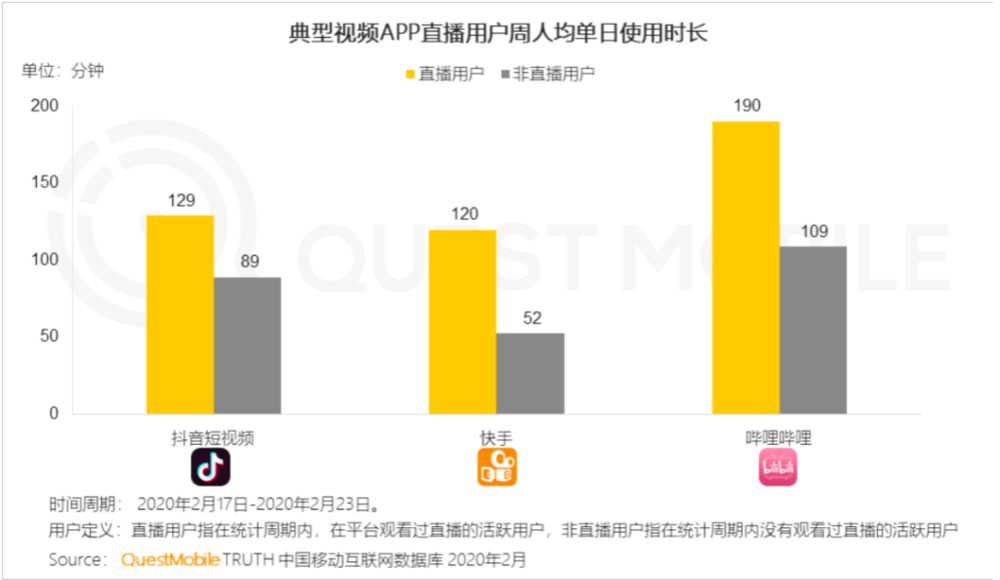

数据显示,疫情之下,网民的互联网使用时长比日常增加了21.5%,而典型平台(指抖音短视频、快手、哔哩哔哩)直播用户周人均单日使用时长都超过了120分钟,远高于非直播用户,可见直播用户的粘性巨大。

图片来源:QuestMobile数据统计

无论是以李佳琦、薇娅为代表的带货直播,还是以密子君等为代表的“吃播”,亦或是近两年日趋热门的“学习直播”,都在用个性化定制、实时弹幕互动及全景式真实体验等方式,搭建了更具场景化体验的线上虚拟场景空间,以此填补用户对沉浸式、临场感、真实性互动的深层次需求,从而让越来越多的人沉迷于直播。

兰德尔·柯林斯曾提出互动仪式链理论,他认为互动仪式是际遇者由资本和情感的交换而进行的日常程序化活动。而互动仪式带来的最重要的结果是个体的情感能量,即一种采取行动时自信、兴高采烈、有力量、满腔热忱与主动进取的感觉。

在柯林斯的理论中,互动仪式的组成要素或起始条件有四个:

两个或两个以上的人聚集在同一场所;

对局外人设定了界限;

人们将其注意力集中在共同的对象或活动上;

人们分享共同的情绪或情感体验。

现有的关于直播的研究中,不少学者都赞同直播一定程度上形成了“在线”互动仪式链,尤其是观众在通过主播所制造的话题内容进行弹幕或者评论回复时,更能达到一种活跃的、双向的“体验式”互动。在网络直播中,主播与直播间构成了“你中有我”“我中有你”的一体化场景关系,而这相互作用相互影响,为观看者呈现出统一的状态。

而从观众角度来看,直播更重要的是其陪伴性,在这个看似虚拟的世界中,主播通过吃饭、学习等日常行为,能够很大程度上缓解观众对陪伴、对朋友的需要,给观众提供一场“虚拟约会”。

但是“虚拟”互动仪式链真的能够带来相应的情感能量吗?

不少学者对此持怀疑或否定态度,甚至有学者指出,“大多数直播观看者在观看网络直播过程中进行意义消费,表现出寻求认同、建构主体、躲避空虚、逃离孤独、寻找安慰、自我麻醉的行为特征。”

也有学者认为,直播实质上依然是虚拟社交,而当虚拟社交刻意营造的社交快感逐渐取代真实社会中复杂的交往时,则会加剧网络群体孤独。

事实上,柯林斯在《互动仪式链》一书中也探讨过亲身在场是否必要,在大量实证研究之后,柯林斯提出,“人类的社会活动越是通过远程媒介、以强度较低的互动仪式来开展,人们就越会觉得缺少团结感;也越会缺乏对共同的符号物的尊重,而且一情感能量形式所表现的热情的个人动机也会越少。”

简言之,“虚拟”的互动仪式带来的情感能量远不及身体在场的互动仪式,“在线”互动仪式无法取代“在场”互动仪式。

身体在场:人类存在的根本性关联

置身于网络世界的时间越长,越容易给人们一种错觉,现实生活中的郁闷孤独可以在互联网得到宣泄与补偿,可这就忽略了身体在场的重要性。

日本学者野牧曾有过关于“容器人”的经典概念,他认为,电视主体传播环境下,人们的世界犹如封闭的容器,孤立封闭,他们也渴望与外人接触,但是这种接触只是容器外壳的互相碰撞。他们在内心深处并不希望别人了解自己的内心世界,因此,保持一定的社交距离反而成了安全的交往方式。

“容器人”现象在当下的媒介环境中依然适用,我们每个人都生活在自己的“气泡”中,彼此之间很难再建立深刻、亲密的社会性关系。

来源:微博

但是,与人交往并建立社会关系是人社会性的诉求与人的本质形成的重要方式,而真正意义上的社会交往既包括了主体与他人之间的情绪感人、情绪共鸣,也包含了身体姿势、面部表情和语音语调等方面的协调。有学者把这种“亲临在场”视为最接近跨越人与人之间鸿沟的保证。

然而,网络社交使得网络技术通过消解时间和空间而解构了“此刻当下的在场”,使得身体交往被边缘化。我们通过文本、照片、声音等符号化身代替身体,呈现在他人面前,从而隔开了我们与他人的直接接触,破坏了在场的此在性,也取消了肉身主体“在场“的必要性。

文本、表情包等符号取代真人的现象越来越明显,比如当下盛行的“微信社交礼仪”,就是在强调能用文本交流就不用声音,能低频次、高效率交流就低频次高效率交流,这种礼仪背后其实就是人与人之间身体的远离,而身体的远离带来的是情感的远离。

当越来越多的人习惯于用简洁理性的文字传达信息,习惯于无事不打扰的“社交礼仪”时,看似人与人之间的交往更趋礼貌“文明”,实际确实情感距离的疏远与人们群体性的孤独。

另一方面,网络技术给了人们更多“掩藏”自我的机会,个体可以通过编辑、美化等形式有选择地呈现自我,这种有别于真实自我的“网我”会使得人与人的互动失去真实性,并削减了交往中的人性因素,最终带来社交异化。

特克尔在总结社交异化时总结道:“数字技术用在线联络代替了面对面交谈,把复杂鲜活的人际交往化约为简单高效的连接;把借助身体展演的自我呈现变为虚假失真的自我表演;把亲密关系弱化为仅仅是联系;网络亲密滑向网络疏离。结果是人们希望技术助其从现实关系中解脱,实际却加剧了交流的不确定感和人的孤独体验。”

互联网技术看似加强了人与人之间的联系,社交变成了“随时在线”,但人的社会性需求无法得到满足,即便有再多的网络集群、虚拟陪伴的形式,也无法建立传统共同体成员之间的有机联系。因此,有学者犀利地指出,“社交网站在制造短暂的‘伪集体欢腾’后,又将个体重新推向空虚和孤独。”

结语

美国存在主义心理学家罗洛·梅曾提出,融入群体的个体内舒适的温暖包围,从精神分析象征来看,他就像回到了子宫,这使得他暂时摆脱了孤独。但这是以放弃他作为独立本体存在为代价的,这就意味着个体丧失了发展他自身的内在资源、理论和方向感,以及以此作为与他人建立有意义的关系的基础,而后者正是使他最终战胜孤独的东西。

所以有学者认为,对于丢失了内在自我的现代人来说,无论他们怎样抱团取暖、相互依靠在一起,都无法躲避孤独,甚至会变得更加孤独。

更重要的是,长时间的网络社交和寻求情感支撑的虚拟互动,会渐渐使得我们把他人视为实用性的客体来接近,并且只愿意接近对方那些使用/舒适和有趣的部分,而他人对我们的期待也是如此,长此以往,我们与他人的距离只会越来越远。

《群体性孤独》的后记中,特克尔写道:“这本书描述了一对矛盾,我们对科技的期盼越来越多,却对彼此的期盼越来越少。”从技术层面来看,网络的连接性能够平复我们内心深处对孤独、失去和死亡的恐惧,但从人的社会性角度来说,网络连接也破坏了人与人交往产生的情感能量,比如面对面人际交流的价值。

因此,就群体性孤独问题的核心意义来看,我们不是反对连接反对互联网社交,可能也无法消除个体的孤独,但我们能够解决的是“在一起”的“独处”,即我们如何更好地“在一起”,也许这个问题的解决会让群体性孤独渐渐弱下去。

参考文献:

1.[美]兰德尔·柯林斯.互动仪式链[M].林聚任,王鹏,宋丽君译.北京:商务印书馆,2019.

2.[美]雪莉·特克尔.群体性孤独[M].周逵,刘菁荆译.杭州:浙江人民出版社,2018.

3.樊清丽.社交网络中的“群体性孤独”现象及原因分析[J],新闻世界,2019(7).

4.林滨,江虹.“群体性孤独“的审思:我们在一起的“独处”[J],中国青年研究,2019(4).

5.穆毅.孤独与狂欢:基于网络直播用户的心理和行为分析[J],新闻研究导刊,2016(7).

6.陶志欢.青年“群体性孤独”现象的审思与调适[J],中国青年社会科学,2020(5).

7.王敏芝.技术空间的交往实践与个体困境[J].当代传播.2020(2).

8.王艳玲,刘可.网络直播的共鸣效应:群体孤独·虚拟情感·消费认同[J].现代传播,2010(10).

9.王艳玲,刘可,陈雪颖.“吃播“的沉浸式体验:从群体孤独走向虚拟狂欢[J],海南大学学报人文社会科学版,2020(5).

10.汪雅倩.“新型社交方式“:基于主播视角的网络直播间陌生人虚拟互动研究[J].中国青年研究,2019(2).

11.于小植,雷亚平.分裂、无力与孤独:新媒体文化对个体心理的负面影响[J],山东社会科学,2017(10).

12.2020直播行业报告:抖音、B站增长突出,快手直播流量最大:https://www.adquan.com/post-13-293193.html

13.第46次《中国互联网络发展状况统计报告》:http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/202009/t20200929_71257.htm

14.南方都市报,当代独居青年:我才不孤独!https://mp.weixin.qq.com/s/fPmbDDZ-o1ZjHttmGcJkXA

本文来自微信公众号:北京大学社会化媒体研究中心(ID:pku_csmr),作者:帕孜丽娅,编辑:蔥蔥