扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:哎呀音乐(ID:iyamusic),作者:秦怡,头图来自:《醉乡民谣》剧照

上世纪六十年代末,欧美各类摇滚乐队在Rock Pub——一类专供摇滚乐队演出的公共酒吧,开创了音乐现场展演的历史。

1973年,第一家真正意义上的Live house——Coffee House Jittoku(中文翻译为拾得)在日本京都诞生。与酒吧不同,Live house的声场、灯光专业,以站立式观看为主,可容纳上百至上千人。

此后,Live house的名称和经营模式被东亚区各国广泛沿用。但在欧美,人们仍然使用pub、club等词来表示小型音乐展演现场。

中国拥有live house(音乐展演现场)的历史,还得从北京和台北说起。

雏形:餐厅、酒吧和咖啡馆

1983年,天安门东南三公里处的崇文门边上,一家由外国人投资,装潢幽雅,价格不菲的“资本主义西餐厅”悄然开业了。

它就是著名的马克西姆西餐厅。这家西餐厅不仅给八十年代的北京带来了牛排和鹅肝,还给摇滚青年们建造了一个室外桃源。

拄着拐到马克西姆演出的崔健和乐队

27岁的郑钧在马克西姆演出

当年,崔健抱着吉他,带着他的ADO乐队,在贴满卢浮宫壁画,挂着水晶吊灯的马克西姆餐厅里,首唱了《一无所有》。

那时在马克西姆餐厅的演出,还没有音乐现场或者Live house这样的词来描述,只能被叫作“趴儿”(party)。

作为中国最早有live house性质的场所,马克西姆餐厅的消费令大多数人望而却步。当年,北京职工的平均月工资是 61 元,但在这家西餐厅吃一顿饭,得花150元。前来看演出的也往往需要熟人介绍,具有一定的私密性。

因此,有人说“ 摇滚并不接近人民,摇滚只接近马克西姆。”

到了九十年代,各类酒吧如雨后春笋般在北京各个角落冒了出来。不过,这些展演场所从高档的西餐厅、外交酒店变成了地下室、小巷和杂院深处,走在法律的模糊地带,和管理部门斗智斗勇。

李季是当时联系各类“趴儿”的头头。他在偏远的天坛电影院,租了个地下室,开了中国第一家音乐展演现场——钛金实况演奏室。被封掉以后,他又在崇文区开了一家“幸福俱乐部”。演出的广告发到了各大高校里,卖出了一千多张票,直接惊动了市文化局。

因为人数多,活动、场地也没有审批,1992年,这家活跃着呼吸乐队、做梦乐队、鲍家街43号的幸福俱乐部在萌芽中消亡了。

接下来的几年,是那段被后人称为“中国摇滚黄金年代”的日子。

“豹豪演艺酒吧”位于三里屯,鲍家街43号、石头、轮回等乐队在这里度过了无数个摇滚之夜。

“club x”掩映在海淀双榆树的民宅间,进大门后左边是爵士酒吧,右手进去是宽敞的摇滚乐live空间。

开在五道口的“亚梦”由贝斯手王磊和键盘手臧鸿飞经营,李鹏还在69乐队的时候,在这里献上了处女秀。

“忙蜂”的演出经理是后来著名的“新蜂”老板付翀,大张伟的花儿乐队在这里度过了青春岁月。

除了这些音乐现场,还有坐落于幸福村的“年华”,黄亭子的“莱茵河声场”,五道口的“开心乐园”和电影学院“Nasa”等,都诞生过无数的传奇故事。

然而,以上的大多数演艺酒吧,都没有等到2000年的春天。

98年,王菲和那英在春晚上手着牵手唱了一首“来吧来吧,相约九八”,吕玻在五道口的小巷子里,决定关闭那家名叫“嚎叫”的酒吧。

嚎叫酒吧是中国摇滚乐史和live史上都绕不开的朋克圣地。脑浊、反光镜、无政府男孩,这些社会“边缘人士”,骄傲地自称“无聊军队”,蹲在“嚎叫”门口喝酒聊天。门口的手绘海报和门联上张牙舞爪地写着“金属与老梆子不得入内”。但吃饭问题让朋克们头痛,再多的精神拥趸也比不过物质支持。

九十年代的北京live house市场,和台北相似。

那时,台北人去pub里听歌,大多目的在别处,如社交、喝酒等等。在台上演出的歌手,最好唱让人耳熟能详的流行曲。只有像伍佰、China Blues这样的歌手乐手,在位于台北和平东路与罗福路交叉口的“息壤Pub”,才有可能点燃观众。

伍佰&China Blues

和北京一样,台北的演出场所基本都围绕着大学开,因为这里学生多,外国人多,房租低,相对好运营一些。

在这里,出现了由德国女孩Voodoo开设的“Wooden Top”,最终毁于大火的“人狗蚂蚁”,早期台北独立乐团发源地“摇滚阵地”和极具前卫艺术风格的“甜蜜蜜”。

只不过,在“Wooden Top”“人狗蚂蚁”和“摇滚阵地”,乐队们都崇洋媚外地以翻唱欧美乐队的摇滚金曲为荣,直到“Scum”的开张,才开启了唱自作曲的风气。

“人狗蚂蚁”

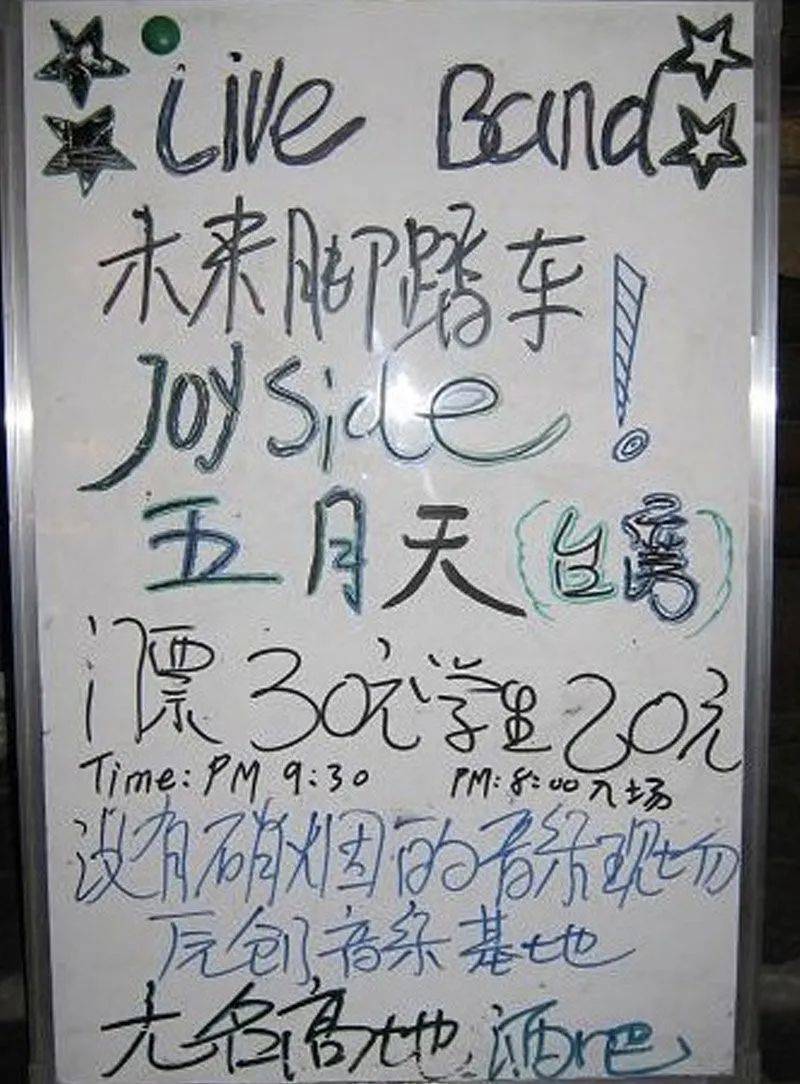

Scum同样因为经营不善走向了消亡。直到90年代末,台湾的音乐产业迅速崛起时,才出现了“Vibe”“地下社会”“○○××”这样规模较大的独立音乐演艺场所。正是因为这些演艺场所的影响力扩大,主流演艺公司关注起了地下音乐的动向,发掘了五月天、苏打绿这样的人才。

九十年代末到两千年初, 除了北京这个音乐文化重镇,全国其他城市的也出现了不少以酒吧为形式的演出现场:西北地区有西安“八个半酒吧”,西南地区有成都小酒馆,东南地区有南京鼓楼古堡酒吧,广州有沙漠吧等等。

中国初代的独立音乐人就在这些地方摸爬滚打。

新千禧:专业live house跌撞起步

以上的各种演艺场所,和我们如今见到的live house,仍有很大的差距。酒吧作为微型演艺场所,是live house的一种存在方式。

如果按live house发明国——日本的标准来看中国当时的现场演出模式,中国真正的live house可能还得从星光现场和MAO开始算起。

千禧年初的无名高地、愚公移山、13club、D22虽然有了一定受众和专业的设备,但仍然游走在模糊地带。

年轻时期的木马乐队

直到2006年北京星光现场的出现,才改变了live house的“灰色性”。星光现场是国内第一家采用正规票代系统以及文化公安报批系统的独立音乐场所。耗资2000万元的星光现场取代了北展剧场的规模地位,成为大型商业演出和迷你地下演出之间的唯一选择。

在星光现场,中小型音乐场所对艺人的等级思维被打破,既有郑钧、许巍、崔健、汪峰、窦唯、唐朝、李健、陈绮贞等中国主流音乐人,又有Sonic Youth、NOFX、Faithless、James Blunt这些较为小众的外国音乐人。

在现代live house的老家日本,形形色色的Live house大概有近千家,单是东京就有300多家,每天有无数支乐队在Live house里演出,每当演出开始,城市里各个角落的年轻人都聚集在此。就如吃晚饭一样,成了一种文化消费的习惯。

较为完整地把日本这种模式搬运回来的是李赤。

2007年,他的MAO Livehouse正式开业,音响设备和专业的舞台灯光都是由日本的专业团队设计打造的。与乐队的分成收入模式也并非一成不变,有时请国外的一些大牌乐队过来,MAO会采用3:7的比例分成,用来吸引更多的顾客。

MAO live house在一个旧工厂厂房里面,为了不影响周边居民生活,足足做了四层隔音,没有一个窗户。有人说在MAO看演出的体验:活像一个大澡堂子,进去的时候外套也别穿包也别带,不然两个小时下来,浑身就会湿透。

新裤子与脑浊主唱

MAO的演出一般在晚上8:30或9:00开始,检票方式是在手背上盖个戳,这样的检票方式如今被很多live house沿用着。

二十一世纪的前十年,全国各地的专业live house都跌跌撞撞中起步。

上海成立了“育音堂”,云南有了昆明PRO Livehouse(现在是昆明MAO live house),江苏南京出现了61house,西安有了光圈CLUB,兰州的葵livehouse蓄势待发......

这年头经营livehouse,不太容易

经营一家live house(无论多大规模)永远不是一件容易的事。

过去十年,不管是北京的民谣重镇河酒吧、麻雀瓦舍,摇滚孕育地D22,还是台北的地下社会,都因为各种问题关门了。

有的承担不起高昂的租金,有的迟迟没有通过正规的演艺审批手续,有的甚至直接拒绝商业化。

比如成长过刺猬乐队的D-22,永远以三五十的廉价门票,演Joyside、P.K.14,Carsick Cars他们的前卫摇滚。

Joyside在D22演出

杨海崧在一次采访中说道:

“我们现在都不去MAO,是因为我们不想支持这些俱乐部,他们只挑选那些他们觉得不错的乐队,然后他们不会给任何一个新乐队一个机会,但我们在D-22演可能也没多少人看,票价也很便宜,但我们就支持这个。”

可惜,D-22最终入不敷出,变成了理想主义者们心中的又一块墓碑。

Joyside

然而,就连商业化做得很好的MAO,在2015年,也因租金暴涨,面临着“从鼓楼走不到MAO”的困境。

但从2017年开始,随着《中国有嘻哈》《乐队的夏天》等爆款综艺的播出,live house的主要演出群体——独立音乐人,逐渐占领高地。

live house的市场渐渐被盘活。根据道略音乐产业研究,2018年,livehouse的观众规模接近200万人次,较2017年增长了47.9%。

这几年间,中小型演出的市场不断扩大,大城市里的livehouse遍地开花。如今,每一个城市都有几家地标性的livehouse,孕育着当地的音乐文化。MAOlivehouse、Modernsky Lab、Voxlivehouse更是以连锁的形式,开遍大江南北。

可惜,2020年的疫情,无疑给了一些live house当头棒喝。

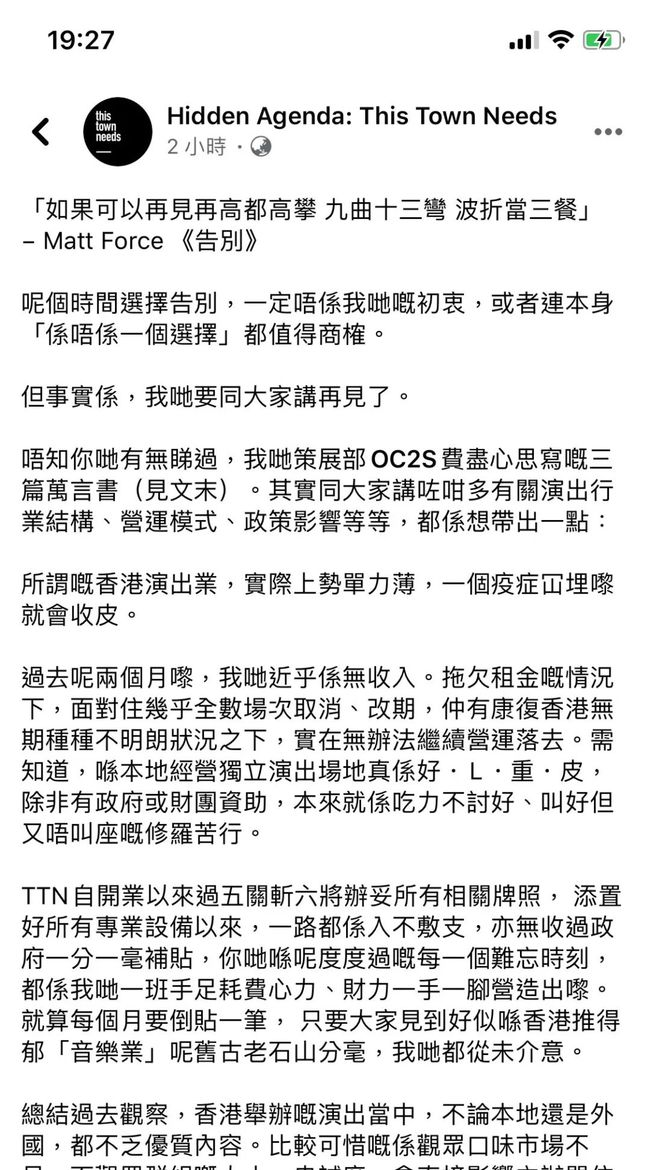

今年年初。北京DDC、ARKHAM上海店和DADA、Temple,香港的Hidden Agenda将要闭店的消息陆传来。

广西南宁闹市区的Livehouse侯朋现场HOPLIVE直接在官微宣布:受疫情影响,今年4~5月份的演出预定已全部取消,其位于盛天地店正式闭店,将会搬迁到别的地方。

即使是live house的老家日本,也不得不面对疫情的压力:以独立、独立流行风格著称的Fastcut Records大阪店已经关门, 本日北海道札幌Livehouse——COLONY宣布4月末正式闭店,京都老牌LivehouseVOXHall宣布在闭店。

就连披头士在英国的成长乐园,那家开创摇滚乐历史的“洞穴俱乐部(Cavern Club)”也在破产的边缘摇摆。

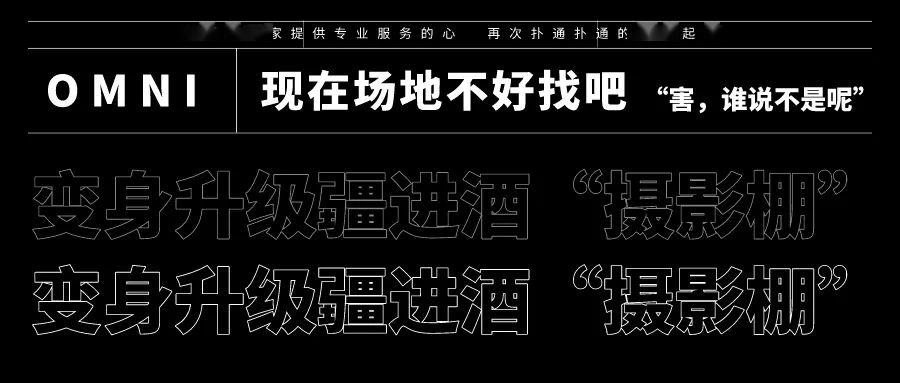

此时,国内的一些live house开始积极自救。如北京的Bluenote内部做起了音乐餐吧,疆进酒的场地开启了摄影打卡模式。

留得青山在,不怕没柴烧。

如今能活下来的中大型live house,在探索一套独到的经营方式。

livehouse十分依赖上游市场。这种层级关系的利弊明显:一旦有热门乐队,门票场场售罄,但若是在巡演冷淡期,或是乐队质量不佳的情况下,对整个音乐空间的经营都是挑战。

因此,对live house来说,开拓更多的互动区,发展粘性用户十分重要。

因为疫情,南京的欧拉艺术空间4个月都没有开张,少了百余场的演出。他们的自救方式是搭建乐迷与乐队的互动空间。

从4月25日起,欧拉艺术空间每期会邀请一位或一组音乐人,担任吧台酒保,为场内酒客提供服务。第二期的“今晚我请客”酒保,就是野外合作社的成员们。

当群主在粉丝群里发了“野外合作社被迫营业,今晚欧拉请客喝酒”,整个群立马炸开了锅。欧拉的入场券甚至一票难求,完全超出了主理人的预期。

摩登天空的Modernsky Lab,在早期成立时,其定位就已经超出了单纯的音乐现场,把经营范围向布展场地、话剧舞台等文化空间靠近。

好在国内疫情控制有力,live house和演出市场正在慢慢重启。我们可以明显地感觉到,各城市上半年大门紧锁的live house,正在用热情和音乐温暖后疫情时代的寒冬。

总得来看,中国的live house,从早期埋在马克西姆的一粒“趴儿”种子,已经成长为一棵小树苗。但它的根还需要在二三线城市继续深扎,它的枝干还需要与市场、观众、制度进行不断磨合。关注热爱音乐、音乐市场的每个人,都在期待它长成参天大树的那天。

中国live house二十年史,未完待续。

本文来自微信公众号:哎呀音乐(ID:iyamusic),作者:秦怡