扫码打开虎嗅APP

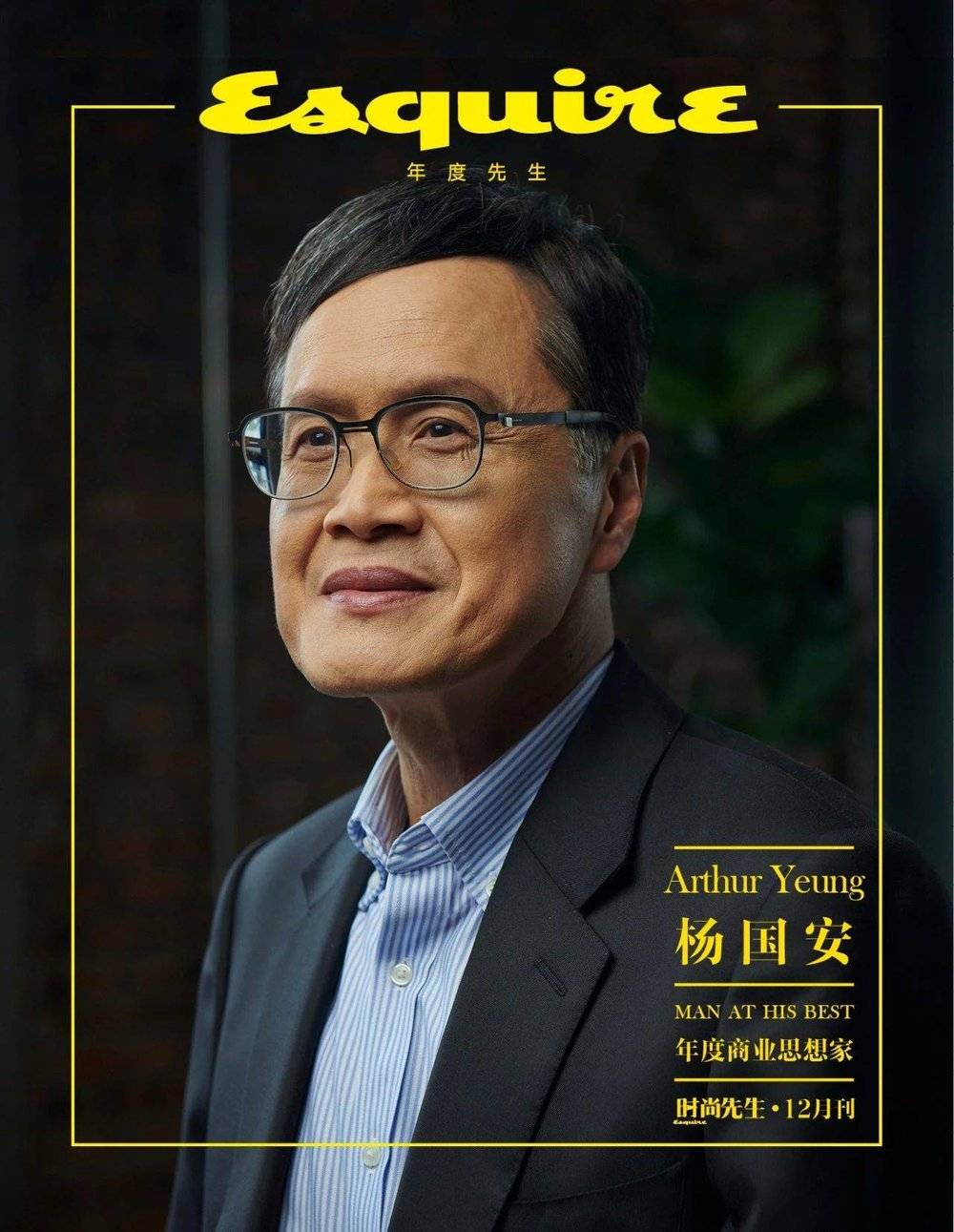

来源|时尚先生

采访、撰文|林珊珊(故事硬核),编辑|杜强

头图|时尚先生

几乎没有一个人像杨国安这样,深入一家互联网巨头的最高决策机构,观察他们、诊断他们、推动最为重大的变革,又同时辅导着为数众多的企业家,为他们出谋划策、锻造组织、指引价值。这个角色他扮演了12年,他是如何做到的? 为什么大型企业需要“内部的局外人”?

设计者

在腾讯最高决策机构——16人构成的总办里,杨国安是一个独特的存在。他很少发言,人们有时会忘记他也在场。六万多名员工常常困惑,杨国安究竟是谁?

在腾讯,这六万多人分布在各个角落里,每隔一年,每个人都会跳进一个九宫格,接受360度的考察。他们也会表达对公司的情绪,这些满意或者不满抽象成上百万个数据,最终流入腾讯滨海大厦40层的一间办公室。杨国安就坐在那里。

作为腾讯集团人才系统的重要设计者,杨国安不为人所知。可以说,不为人知就是他成功的一部分。杨国安年近六十,也许是这家公司最年长的人,他长着一双沉静的眼睛,看上去总是在倾听,而在你停顿的间歇,他会利索地说一声“OK”,那种声调表明,要点已被掌握。

这就是他的工作:拨去纷繁,抵达本质。每一年,透过这百万个数据,他观察这家公司的情绪,确保它运转正常。当“员工敬满度”的曲线出现异动,涉及的高管就必须行动了。

作为诊断的一部分,总办成员每年都会安排与杨国安一对一交流,在一种放松氛围里,他们坦白自己的困惑、挑战,乃至怨言。不适合对 CEO 马化腾直接讲的,却比较容易与他分享。杨国安顺带成了掌握总办之间不少秘密的那个人。他总结共性问题,提出建议。最后的访谈对象,也包括了马化腾本人。

杨国安关注高管的精神情绪、互动氛围,和员工士气,像观察精密机器的压力表一样,关注着这家公司的运转。许多年来,气氛平稳,最严重的无非是哪个部门又与哪个部门工作重叠、相互竞赛。然而到了2018年,杨国安观测到了令人不安的异象——敬满度曲线上,员工的信心指数刷地跌了下去。

报告最终呈现在了总办会上,有人说,“总办应该跟员工多沟通战略方向”。“不是沟通问题,”杨国安打断说, “是总办欠缺对战略方向的共识。”

警钟

2018年的这一天,杨国安坐在48层的会议室里,身后巨大的落地窗外,是浅浅的深圳湾,天气好的下午,可以望见更远处森林与楼宇交错的香港。会议室里摆着一张长长的 U 形桌,围桌而坐的都是他最熟悉的人。有的是这家公司的创始人,马化腾在27岁就创立了这家公司,总裁刘炽平是他在密歇根大学任教时就认识的,加入腾讯前就是一位资本高手,而任宇昕和张小龙分别执掌游戏和微信……

看上去,会议一如往常。即使公司股票断崖下降,游戏版号受限,一篇《腾讯没有梦想》引发起了内内外外的舆论浪潮,员工过去通勤时喜欢挂在胸口的工牌,现在正被悄悄藏起来,在每两周一次的总办会上,也没有掀起戏剧性的波澜。

但显然每个人都看到了问题,可究竟问题的根本是什么?有人担心,一场真正重大的危机已经降临,有人则认为,不过是伤风感冒,股票下跌是暂时的,版号受阻也是暂时,问题很快会迎刃而解,“我们的员工是不是太脆弱了?”

讨论不紧不慢地进行着,杨国安坐在他的座位上,感到氛围中有一种熟悉的焦灼感。

他在腾讯已经工作12年了,角色可以说是军师、参谋,用马化腾的话来说,一个“世界级的企业教练”,凝聚高管、确保组织健康是他的天职。2006年,当他第一次来腾讯讲课时,这间会议室里许多人还是中层干部,个个都很年轻。但公司却火箭般飞升,不出几年,大楼里就塞进了好几千人。面对团队不断扩大,他们显得有点儿焦虑,询问杨国安:如何避免人才断层?队伍要怎么凝聚?战斗力怎么保证?怎么能让干部们不至于掉队?

那时杨国安还在中欧国际工商学院任教。多年来,他都在思考一个问题:为什么那么多辉煌的企业,最后都死了?一家企业如何持续成功?他提炼出一个公式:企业持续成功=战略×组织能力。找对风口,猪也能飞起来,但能否长久,还得靠组织能力。他给组织能力画出了“三角”,简单来说,取决于员工能不能、愿不愿意以及公司允不允许。这套理论极为实用,还曾帮助一家世界前三的计算机企业完成“世纪变革”,一下击中了企业家的心。

在中欧时,杨国安是 CEO 班最受欢迎的教授,往往学生听完课,转头就请他当了顾问。有段时间,杨国安每月花一天去阿里巴巴,和“组织部”的彭蕾讨论“人才盘点”和“九阳真经”(阿里领导干部评估标准),辅导各事业部负责人;每月还有一天,他则在腾讯,诊断组织,帮助搭建人力资源体系,也带来最先进的国际管理经验。

这让马化腾感到很新奇。马化腾说,正是他和刘炽平三顾茅庐,才将杨国安请到总办中来。在深圳华侨城,他、刘炽平以及所有创始人,和杨国安正式见了一面。他们知道,杨国安见过不少风浪,如果有一天,腾讯在组织上遇到了“大坑”, 他可以帮助度过。

一个人一旦穿越过风浪,就很难忘记当中的感受。这也是为什么,在2018年那天,当杨国安坐在会议室里,心中会有个警钟哔哔作响。他好像又闻到了“3Q 大战”时腾讯大楼里的那种焦灼, 和2000年宏碁集团董事长施振荣将他紧急调回总部时的情形也很相似。

后来杨国安说,变革前夕都是一样的——外部环境变化,公司营收下滑,进而影响内部士气,于是矛盾集中暴露。他很清楚,不是伤风感冒,而是腾讯染上了慢性病。

“一旦进入恶性循环,内部受冲击,外面又经常踩你,”杨国安比了个手势,突然往下一切,“你就会一直掉下去。”

内部的局外人

杨国安上一次接收到同样浓度的焦虑,还是在2010年末。

那正是微博大战最胶着的时候。新浪大 V 掀起的声浪搅得他们心神不宁,又不断有同僚说,“完了完了,亲戚家的孩子变了——从 QQ 迁到新浪微博。”最担心的事情发生了,竞争对手席卷社交媒体,正往社交网络的领地侵袭。如果不遏制,QQ 难保。腾讯微博一边围追堵截、抢夺大 V,使对方不得不重兵防守,放缓侵袭;另一边联手 QQ,进化产品,防止社交关系被连根拔起。

与此同时,一场“3Q 大战”吸足了眼球,骂声不绝,连续数月制造着热门话题,让人焦头烂额。

一时间刀剑齐飞,但少有人意识到,真正的战争才刚要来临——移动互联网的大潮,已在地平线显示了浪花。混乱之中,马化腾收到张小龙的信息 ,说要做一款叫“微信”的产品,另两个团队也主动请战。在腾讯内部,三支队伍开始了赛马。

直到半年后,马化腾松了一口气。微博大战虽则惨烈,却为微信赢得了时间。看起来,广州的队伍已经拿到了那张通往未来的船票。

只是,马化腾的焦虑没有消失。移动时代已然来临,每个产品都在摸索转型,原有架构将无线业务集于一个部门,显然已跟不上潮流,再继续下去只会加剧混乱。一场“3Q 大战”更是让他反思,闭门造车没有出路,必须走向“开放生态”。不是一家独大,而是共存共荣。

随着“ X 光透视腾讯”行动的展开,杨国安也在内部发起诊断。结果很清晰:问题深重,矛盾丛生。一场变革势在必行。

连续两三个月,马化腾、刘炽平等人和杨国安都在讨论变革方案,很快取得共识,把2012年工作重点确定为变革。但变革总有代价:架构调整,无线业务部门要被拆掉,开放生态则意味着有所不为,具体来说,搜索和电商业务必须逐步剥离。代价落到具体的个人头上,如何让人接受?一旦沟通不当,很容易被误读为针对个人。

杨国安经历过不止一次大变革,经验告诉他“要谨慎”。失败的改革比比皆是,它们大多死于“企业政治”。

他极力避免将“改革”变成利益之战。而作为助力变革的人,他首先必须自我约束——不占任何地盘、不扩张任何权力、不造成任何威胁,将自我的立场和一家公司的整体利益缠绕在一起,然后用理性去判断变革方案。他称自己为“内部的局外人”。

曾有一次,杨国安受邀为一家企业诊断,发现症结在几位创始人之间。结果让人为难,但作为局外人,他有条件做到“中立、客观、专业”。最后他为其中一位创始人分析利弊:企业只有发展,股份才有价值,你只是不再担任管理职位。

马化腾非常欣赏杨国安角色中的理性,他发现,每次杨国安将变革逻辑推演出来,往往没法辩驳,他自己重复推演,也是相同结果。这最终造成了一种效果:反对改革,就是反对理性,从而打消了无端猜忌和误解。

2012年的改革最终顺利完成,没有分崩离析,没有反目成仇,公司升级为事业群制,就像拥有很多个小公司,更加闭环和高效,两年后电商也并入了所投资的京东。许多年后,他们还会发现,如果没有这场变革,腾讯就没法收获京东、拼多多、美团这样的生态伙伴。

马化腾说,这很大程度上得益于杨国安既理性又有人情味的沟通。对企业家而言,决定成败的往往不是战略的高低,而是高层的齐心无隙,是“无碍于情面,当变则变”。

杨国安回顾变革,他说只有少一点儿“企业政治”,才能服从理性。他去过许许多多的企业,改革失败的,很少因为理智匮乏,多是私欲膨胀、一意孤行, 最终鱼死网破。

杨国安厌恶企业里的政治,如果理性失效,他就会选择远离。他对权力似乎有一种天然的屏障,他曾辞去高管职位,也数次拒绝。他喜欢局外人的自在。

他也没想到,腾讯一待就是12年。他将一半时间留给腾讯,带着腾讯咨询和青腾大学服务于合作伙伴,日常则重点关注总办会的相关工作。他扮演着总办间黏合剂的角色,陪着他们去沙漠徒步,夜里一起玩纸牌游戏。某些时候,也许是在一次晚饭后,他会向大家提问,“大家都财务自由了,为什么还要工作?”

另有一半时间,他教学、写书、升级“杨三角”,做公益,到其他公司诊断,为管理者做辅导。

马化腾尊重、认可他的选择,和他保持着平等的关系,也将自己定位为杨国安所辅导的众多管理者之一。始终保持局外人的客观,这正是马化腾想要的。

杨国安的导师戴维·尤里奇认为他的位置非常独特。尤里奇是全球公认的管理学大师,被誉为“现代人力资源之父”,他说“:我没有见过第二个人像杨国安这样——一半时间为腾讯做核心顾问,一半时间在给其他公司做顾问,并长达12年之久……他有强大的原则和价值观,这使得他很好地扮演了这个角色。”

也许因为如此,杨国安保持着不退化的触觉。他和尤里奇到全世界的顶级企业做了研究,他们认为,一个易变、不确定、复杂、模糊的商业时代已经到来, 而惯用的“科层制”无法适应新环境,这就是为什么60年代世界五百年企业,有90%都失败了。在研究了当下最成功的企业之后,他们提炼了一种新的组织模式,即“市场化生态组织”。简单地说,是“平台”加上“闭环团队”的模式,就像有无数的细胞,聚焦在用户需求上,如果有效,强大的平台会让它迅速壮大。这支撑起一种敏捷、创新、用户导向的组织战斗力。

因而,到了2018年前后,当杨国安和总办成员例行访谈,发现一些人对“创新”感到担忧时,他意识到背后的组织问题——只有将创新失败的成本降到最低,创新才能源源不断。而过去,腾讯虽然形成了许多闭环,但公司级别的中台一直没能打造,造成的结果就是不断重复造轮子,大量资源被浪费,极大抬高了失败的成本。

与此同时,“互联网+”业务开展多年,内部团队在 ToB 业务各自尝试,甚至相互冲突,他也参与解决其中的组织问题,为其修修补补,但眼下已经难以为继。

开会的艺术

2018年的问题要困难得多。

杨国安决定先与刘炽平沟通,刘炽平很赞同改革,但是否能成功,还得获得马化腾的支持。他想紧急飞往北京和马化腾商量,对方告诉他,“周六一定赶回来”。

当马化腾于周六中午在香港铜锣湾的餐厅见到杨国安时,他有些兴奋。改革的想法已经酝酿一年了,毕竟保持对环境变化的敏感是 CEO 的天职。当看到一种资讯流和短视频新物种正在冲击行业时,他和同事都在琢磨——不是具体产品的得失,而是分散的组织架构不足以应对内容工业化的新时代。他们有媒体,但技术薄弱;社交平台有技术,但缺乏内容;也有娱乐内容,但自成闭环。只有把这些分布在不同事业部的能力重新整合,打造成强大的技术和内容平台,才能迎头赶上。

另一边,产业互联网的潮流如火如荼,各行各业都在进行数智化转型,他们已探索多年,不同业务依据市场变化,各自长出了队伍,并分别对接企业、政府。有时对方往往要接待七八支自称代表腾讯的队伍。很显然,新的战场不能各自为战了。

千头万绪,马化腾一直在等待时机。当变革需要面向新物种,自己就会是那个最大的敌人——越成功,越强大,越缺乏主动转型的动力。过去几年股票节节攀升,在全员情绪达到顶点的2017年,很难说变革真能成功。但就在眼下,有一个经验丰富的人坐在面前告诉他,时机到了。

杨国安打开 PPT,从定调策略到落地宣导,严谨的蓝图给人一种安定感。他们都赞同,接下来的总办务虚会议至关重要。

杨国安希望会议达成一种效果:所有总办成员共同诊断出问题,并找到解决方案。比起找到正确的答案,更重要的也许是一群人一起找它。共识,是改革中最重要的部分。

他先是从问题着手,联合战略部和人力资源部几位核心同事模拟诊断。与此同时,总办成员间小会也在进行,很快任宇昕和张小龙也表达了支持。杨国安要确保大会开始后,彼此知道每个人说话的所指,这样就不会产生误解和猜忌。

大会该如何展开?他与刘炽平和战略部负责人林璟骅推演了几个版本。如果主持人先抛出诊断结果,可能引起防守心态。但如果任其暴露问题,则很容易变成一个失控的抱怨大会——矛盾放大,激烈争吵,“最后每个人都不开心地结束会议,比开会之前更焦躁”。

所以当那个周二杨国安出现在香港一个会所的包厢主持务虚会时,他已经有了充分的推演和设计,但他依然提醒自己要非常谨慎。除了既定目标,他也要确保没有其他因素妨碍参会者运用理性,这其中就包括了局部利益的调整和割舍。

好在有一点,他依然是那个让人信任的最佳主持人。他保守秘密,从不扩权,因而足够客观;他能讲真话,哪怕是得罪了人—当中干升职为高管时,如果不符合标准,比如跨部门协作困难,缺乏大局意识,不关注团队培养,他一定加以劝阻。

包厢里,桌椅布置得非常紧凑,每个人肩膀挨着肩膀坐下了。他把一朵小花放在桌面上,告诉收到小花的人,“你现在就是 CEO 了”——必须坦诚分析公司面临什么真问题,应该如何解决。每个人也要讲自己的困惑,但其他参会者不要急于挑战,而是给他出主意,如何帮助他。

按照杨国安的流程设计,马化腾先开了口。他坦诚自己的焦虑,内容和产业互联网两个战场面临着挑战,而组织架构正在成为掣肘。

尺度一旦打开,每个人都讲出了心里话。有人说一家社交公司竟然出现了沟通障碍;有人提到他人的误解——不是不愿意合作,而是数据隐私是最为重要 的;有人担忧“富二代”问题,花钱大手大脚,干部队伍老化;有人认为公司重复造轮子,技术中台的建设迫在眉睫……

午餐被拖到3点,晚餐则是9点。“那种感染力是真实可触的,让在场的人觉得,有些内核的东西从此刻起不同以往了。”

沟通

会议的效果超出了杨国安的想象,他知道这群人真心要变革。尽管对于 QQ 执掌者汤道生来说,要把 QQ 割出去非常难受,但杨国安知道,只是感情不舍,每个人最终都遵从理性。

紧接着,高管和中干也都提出了自己的方案。杨国安和同事归纳,改革要解决三大问题:赛道、架构和管理。成立了8个项目组,涉及技术中台打造,干部能上能下、使命愿景价值观升级等等。

但他的工作并没有结束,眼下要紧的是,如何让6万多员工也参与支持。过去的经验告诉他,无论高层如何表明心迹,员工的反应一定是——观望。

施振荣曾和杨国安一起,完成了宏碁在2000年的“世纪变革”。他说正是杨国安让他意识到,过去变革往往偏重策略是否有效,却忽略了员工的认同和支持。对此,杨国安有种独特的沟通方式——不是靠能言善辩,而是一种整体性的设计,他的理论能给大家一种沟通的语言。

VIPKID 创始人米雯娟对此也深有体会,她是在公司快速扩张到一万人的时候,将杨国安请到公司当顾问的。创业时往往吼一嗓子就能动员起来,但突然涨到一万人,层级太多,究竟公司战略有没被理解?是不是所有人都往一个大目标奋斗?不得而知。每个人都知道存在问题,但究竟问题是什么,各说各话。直到杨国安讲了几堂课,VIPKID 才统一共识——他提供了一个非常清晰的思维框架,所有人都用上了杨国安的“语言”,很快找出了真正的问题所在。米雯娟说,有了共识就成功了一半。

“化繁为简,”施振荣说,这就是沟通的要义,“否则很难说服那么多人。”身处改革,每个人都很彷徨,抓住了重点,就能带着众人往前走。

2018年9月30号日出时分,腾讯宣布了变革的方案。有一周时间,杨国安都在观察舆论的反响。

很多改革需要两三年才能见效,如何让普通员工看到变革决心?“速赢”是关键所在,让大家看到变革的成效。在8个管理项目中,他鼓励各项目小组提出90天计划。当中人才升级项目便快速推出“干部能上能下”政策,定出硬性指标, 给年轻人腾位置。某种程度上,这就是沟通。他希望借此将员工带到改革的氛围里头去,像是调时差——改革时间开始了。

而等到改革上了轨道,他就可以再次退后一步,回到局外人的位置。

吸铁石

2002年下半年,宏碁在经历了两年的改革之后,股票又重拾成长动力。但对杨国安而言,从他临危接任首席人力资源官协助变革的那一刻起,他就知道,高管生涯只是一段插曲。

他跟施振荣辞别,施振荣很理解他。施振荣曾两次被美国《商业周刊》评为“全球25位最杰出的企业管理者”,多年来一直在思考一种倡导利他、共存共荣 的东方理念。他知道杨国安和自己一样,是“有使命感”的人——对岸的内地,刚刚加入 WTO 不久,亟需现代化的管理知识,如果杨国安想在中国商业文明的进程里做点什么,没有比去商学院担任教授更好的选择了。

2004年,杨国安举家迁往上海,这是全家投票的结果。他的太太以及两个孩子一致赞同,“人的一生应该是由使命驱动的”——从1981年第一次到内地时,杨国安就下了决心,他一生的事业属于这里。

人应该从终点出发 ,他在更年轻的时候就明白了这一点。他生于香港贫民窟,是家里最小的孩子,五个哥哥姐姐都进了工厂,母亲养猪,父亲卖水果,整天挑着担子走来走去,房子只有十多平米,一家八口人就睡在地板上。伴着厕所飘进来的臭味,半夜三四点经常能听到窗外打架的声音,那是黑帮成员拿着刀互砍。

如果说生活教给了他什么,那就是不能退缩。打架时哪怕一对三,再痛苦也要冲上去。只有考上大学,才能真正改变命运。因而当小学毕业,父亲希望送他去当钟表学徒时,他拒绝了。为了减少家里经济负担,他往后只靠奖学金支付学费。

从12岁开始,杨国安过上了一种独立的生活,每天放学后给全家人做饭,到了夜里才开始学习。他内心有自己的打算,等到考上香港大学时,他已经在思考这一生要如何度过了。同学 Jenny 注意到,班上这个同学有些不同,总在讲“人生的终点”,很快他就当上学生领袖(后来 Jenny 成了他的太太)。校园里,到处都在说“放眼世界,认识祖国”,杨国安也受此感召,跟着一个小队伍到南京大学交流去了。

那是1981年,中国刚刚改革开放,杨国安坐着绿皮火车第一次来到内地。一江之隔,内地的落后让他震动。火车站拥挤破败,效率低下,路上经常一人干活,三人围观。一切百废待兴,校园里洋溢着理想主义的氛围,学生都在讨论中国何去何从,他们整夜整夜地聊天,弹吉他,唱《龙的传人》,虽然第一次见面,他却感到他们比香港同学更亲近。

这次旅程结束后,他立下志愿——成为一名管理学者,未来也能以专业投身到中国的现代化进程当中去。再往后,一放长假,他就跑去内地做调研。直到去密歇根大学攻读博士,论文还是钻研与中国式管理有关的主题。

后来他说,所谓使命愿景,“不是闹钟般闹一下就停止,而是像一块吸铁石,吸引你内心的向往”。2004年,当他来到中欧国际工商学院时,中国企业已经度过最初的草莽时代,纷纷思考现代化治理。他发现他们普遍为“山头主义”所困扰,企业在壮大之后,陷入内耗,普遍缺乏人才体系,面临人才断层的困境,这恰是“杨三角”所能协助解决的。

也是那块吸铁石,让他始终局外人般悬浮在一个庞大的商业组织之中,又透过他所带领的腾讯咨询部和青腾大学,不断把组织和变革的经验输送到更多的企业当中去。

腾讯咨询总经理李晓红加入腾讯前曾有些疑虑,但面试时杨国安告诉她,我们要把半条命交给合作伙伴,那种口吻给了她“一种不容置疑的感觉”。走到楼下,又看到摆着《X光透视腾讯》,刊登了所有批评的声音。她想他们应该是要认真做这件事。

后来她和杨国安一起去调研,探索移动互联网的组织该如何保持战斗力,结论是:移动互联时代,行业已经成了地震带,公司无论大小,颠覆与被颠覆随时发生。无法适应的,都会遭到“雪崩”般的冲击。在新时代,企业需要的是新一代的组织能力,即变革的基因。

但如何打造组织能力、持续成功,仍是个大难题。老一代企业面临大象转身的痛苦,新一代企业则有快速成长的焦灼,对手也穷追慢赶,极大挑战着这些年轻的企业家。而杨国安要做的,是给他们升级战斗力。

杨国安告诉李晓红,要把服务的每一家公司当成自己的客户。他们帮助京东等企业完成大中台转型,支撑闭环作战。还组织 CEO 分享会,讲述各自失败经历。作为客观的第三方,只要伙伴提出需求,他们就会帮忙诊断组织能力,后来又把这套工具向所有企业开放了。

连续两年,青腾大学校友米雯娟带着 VIPKID 参加诊断。那是她高速成长的两年。她在学习带好万人队伍,去打更激烈的仗。杨国安和同事协助她达成了高管共识,厘清战略以及组织模式、搭建人才系统。这给了米雯娟很多信心,甚至使她重新认识了自我——原来她的驱动力不是来自亲善,而是成就。

她发现杨国安总是充满热情的。有一次,他与 VIPKID 团队去西雅图学习,夜里11点,杨国安把米雯娟约到大堂,递给她一张纸,写满了各种组织结构图,给她讲解利弊。像这样的许多时刻,让米雯娟觉得他似乎不是顾问,而是“一个园丁”。

总部位于新加坡的 SEA 集团创始人李小冬也表达了相同的奇特感受——和常见的投后服务不同,杨国安身上有一股发自内心的成就他人的热情。

几年前杨国安去调研时,SEA 还是一家成长中的游戏公司,他们一起到大排档吃饭。听李小冬说想做电商,杨国安把他引荐给京东,融资时又忙着张罗。后来,SEA 成长为东南亚的互联网巨头,杨国安建议他做投资并购,又把一些成长中的企业推荐给他。李小冬说,杨国安是一个天生的老师,他的热情是代代传递的。

沈亚是唯品会的 CEO,曾是杨国安中欧班上的学生。他说,十多年来杨国安以投入和收益不匹配的方式帮助他的学生们。学生成就有大有小,但“任何学生找他,都是一样的态度”。这让他觉得,杨国安是“非常纯粹”的。

应一些学生呼吁组建的“杨三角企业家联盟”,在他离开中欧十年后,目前依然在延续。杨国安常跟他们说,所谓领导,就是服务。杨国安带着他们做公益, 解答他们的困惑,引导一种阳光干净的价值观,给他们分享教育儿女的心得,必要时,甚至还会调节他们婚姻当中的矛盾。

杨国安说,他真正的愿望是,“通过影响一个企业家,让他们去影响身后的1000人。”

PPT 里的局外人

2020年9月,杨国安坐在北京北三环一家餐馆里,穿着蓝色条纹修身衬衫,由于每天行走万步,晚餐不吃碳水,他看上去高瘦挺拔,气色很好。回顾改革前夕的焦灼时,他说,那是“上天送给腾讯的一个礼物”。

如今那些“症状”已经逐渐消失,股票也重回了高峰。他展示了一条股票曲线,锯齿般的红线很明显地滑落下去,到了某个低点,又缓缓上升。他说,往往改革发生后,曲线还会继续下滑。第一次经历时,会恐慌、怀疑自己,当年正是施振荣给了他信心。如今他已经很有把握了。他相信理性的力量,如果“诊断”是对的,“药”也对的,那就不要犹豫。

美的集团董事长方洪波曾是杨国安的学生,他说,在杨国安身上,他看到了一种当下稀缺的“理性精神”。八年来,方洪波将美的从一家家电企业转型为全球化的科技集团,营收从1000亿做到快3000亿。迈入千亿之后,一家企业该如何突破瓶颈、将组织能力和战略匹配起来?这是他当时思考的课题,于是将杨国安请到美的做了指导。当时他认为,中国凭借廉价劳动力成为世界工厂的时代一去不返,因而坚定带着美的走向“产品领先、效率驱动与全球运营”。

这不是容易的事,在一次内部会议上,他甚至遭遇了非常尖锐的质疑。方洪波说,在一个无数机会泛滥的、短期主义的、物欲横流的背景下,诱惑无处不在, 企业家常年处于矛盾当中,只有坚守理性精神,也即是保持对常识和基本规律的尊重,才能慢慢走上一条长期的道路。盲目追逐风口和机会,也就容易掉入短期的陷阱。

杨国安多次到美的调研,他保持着理性和谨慎,给出了“长期主义”的建议, 给予了方洪波以印证和支撑。

杨国安常说,这是高度不确定的时代。靠着一种理性精神的支撑,企业家们在努力到达未曾到过的地方。

几十年来,他自己也过着极度理性克己的生活。每一周,他都在 PPT 里指引自己。像是身体里分裂出另一个局外人,永远理性、客观和中立。

就像观察一家企业,PPT 里的局外人观察他的行为有没有偏离愿景和航线,如果偏离,他就要把自己拉回来。局外人永远在发问,回答则必须非常诚实。

杨国安说,人生中他有过两次压力极大的时刻。

一次是他在刚去密歇根大学商学院高管教育中心任教时,每次与两位师傅(都是全球 HR 大师)同台上课时候打分都名列最后,而讲台“就像断头台”。他每天长跑,在 PPT 里自我对话。也就是在那段时间,他开始提炼自己独创的“杨三角”。人生的成长就发生在艰难失控之中,可你必须学会理性看待自己。

另一次发生在“世纪变革”中。企业要活下去,必须裁去一千人。从数字上来说,他们是公司的5%,可具体来说,他们是妻子的丈夫,孩子的父亲。太太 Jenny 回述那段时间,他夜里开始做噩梦,双手挥舞着喊叫。不裁员可以吗?PPT 里的局外人问自己。那就是企业衰亡,可能更多人随大船一起沉没。但你可以处理得更有人情味。

然后到了疫情。美股连续熔断,他的财富大规模在蒸发。PPT 里局外人对他发问,你为什么这么担心?你担心的问题在哪里?什么是不可控的,什么是可控的?他在 PPT 里写:疫情的发展,我控制不了。金融市场整天跌荡,我也控制不了。局外人又说,所以担心也没有用,有什么是你可以做的?最后他得出结论:1.尽量避开风险;2.每天把身体锻炼好;3.不要把压力带回家。

也许日常生活的流水线保护着他的精力集中(比如有一段时间每天都吃牛肉饭),也许是太太全心全意的支持,使得他的意志不被生活所损耗——他身上就像有一个按钮,一按,压力在家门口退下,一按,身体执行思想。太太说,他是超级稳定的,在婚姻里也纪律严明:永不喝醉,绝不分居,远离 KTV 夜总会,总而言之,一切可能埋藏感情陷阱的地方。

在过去几十年,杨国安说,他仅有过一次冲动行为。那发生在未婚妻去法国留学时——当年表白他画了张函数图,展望了他俩未来发展的曲线,正是他可爱的理性打动了她。身处异国,她非常孤单,经常独自在海边行走,有一次捡起两颗小石子托人捎给他。那时他还很贫穷,为了准备攻读博士在香港大学担任助教攒了一万块钱。但看到了小石头,他决心不再去想未来,买了机票便飞往法国,在那里把所有积蓄都花光了。那两块小石头伴随他搬了许多次家,从香港去了密歇根、加州,又去了台湾、上海、深圳,也许还将伴随至人生的终点。

很多时候,杨国安都在想象那个终点。他希望在那一天,“有亲朋好友陪伴,大家觉得这个人—他的一生没有浪费,对他们的生命有影响和帮助。”就像过去许多次,从想象的终点汲取力量,他已经想好了未来十年要做些什么。

(感谢李冰清女士对本文采访提供的帮助)