扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:新周刊(ID:new-weekly),作者:戈多,头图:左:冯峰的《鸭兔元旦》;右:Dick Bruna的米菲

当米菲长上鸭嘴,鸭子米菲侵权兔子米菲吗?

2021年艺术圈的开年大戏被涉嫌侵权的“鸭嘴米菲”承包。广州美术学院教授、实验艺术系主任冯峰因为创作以米菲为原型的系列作品《鸭兔元旦》,被舆论推上了风口浪尖。

博主认为冯峰的鸭嘴米菲一眼就能被看穿,但艺术挪用的前提恰恰是要让读者识别出原作。/微博@木子七Mindy

不就是米菲长了鸭嘴么?相同的构图和色调、相同的角色形象,“鸭嘴”是唯一和原作不同的细节……面对和原作米菲如此雷同的艺术作品,网友们感觉被耍了——骗我呢,这不就是艺术界的洗稿吗?这也叫艺术?

随后冯峰在微博发出了声明,“一切我们熟悉的商业符号都属于公共知识和信息,都是艺术创作的词汇”,并主张网友的侵权指控应该交给法律判定。

教授冯峰的微博回复。/微博@冯峰FF

教授“移交法律”的辩护并不能让大家心悦诚服——有了鸭嘴就嘴硬?抄袭还抄出理来了?

其实,鸭嘴米菲不是个案。

艺术史中的“拿来主义”早已屡见不鲜,尤其是在进入20世纪以后,针对艺术作品的二次创作越来越“明目张胆”了。1919年,马塞尔·杜尚在蒙娜丽莎嘴角添加了两撇胡子,打开了“挪用艺术”(Appropriation Art)的潘多拉魔盒;20世纪60年代,安迪·沃霍尔通过丝网印刷手法复制了玛丽莲·梦露的照片;20世纪70年代,美国“图像一代”摄影师的复制影像完全能够以假乱真。

恶搞蒙娜丽莎?不不不,这叫艺术挪用。(从左到右的艺术家为:杜尚、达利、斯维特拉娜·彼得罗娃)

如今,和原作“分不清你我”的艺术再创作遍地开花,当代艺术在“迷惑大赏”的道路上一去不返,让大众越来越摸不着头脑。艺术挪用,和版权的关系也愈发地混乱不清。

什么是侵权的艺术抄袭?什么是合理的艺术挪用?回顾现代艺术史,我们就会发现“抄袭”和艺术创新之间的爱恨纠缠已近百年。只不过,曾经先锋前卫的“艺术挪用”在今天泛滥成灾,变得肤浅、空洞。总拿“挪用”说事?大众肯定不买账了。

一、现代艺术就是一个“抄袭史”

“洗稿”别人的艺术作品就要被钉上耻辱柱?现代艺术绝对不这么认为。

1919年,杜尚在大名鼎鼎的蒙娜丽莎的印刷制品上添加了两撇小胡子,取名为《带胡须的蒙娜丽莎》。

杜尚用“现成品”(Readymade)进行艺术加工是他一贯的风格。1917年,杜尚把小便池搬进美术馆,签上自己的名字,引发轩然大波。要知道,杜尚之前的艺术家费尽心机创作艺术作品,人力、物力、财力三方加持,都未必能打造出一幅好作品,而杜尚,不过是把厕所的小便池移到美术馆,就能够和其他艺术品平起平坐。

惊为天人的小便池《泉》,为“现成品艺术”拉开了序幕。

然而,杜尚并没有背上抄袭的罪名。相反,这位离经叛道的坏小子因为这些行径开启了现代艺术的大门,重新定义了艺术的边界,并在艺术创作中引入了日后极为盛行的“挪用”(Appropriation)和戏仿(Parody)概念,让“拿来主义”在艺术创作中有据可依。

此后,挪用的春风吹遍了艺术界的大地。

20世纪中叶,波普艺术(Pop Art)开始萌芽,艺术家们从日常生活与流行文化中盗用了无限的灵感。安迪·沃霍尔让助手印刷玛丽莲·梦露的肖像、可口可乐瓶的海报,而且一印就是成百上千张。就是如此不走心的艺术“复制品”,却拍出了百万美元的价格。

左:Andy Warhol的玛丽·莲梦露;右:摄影师Gene Korman的玛丽莲·梦露。

有趣的是,同一时期,艺术家斯蒂文特把安迪·沃霍尔的艺术品也做了1:1的复制,为此,她精准地学习了沃霍尔的创作技法。而沃霍尔对此非常大度,甚至在媒体询问他的创作方法时,沃霍尔回答:“我不知道。问斯蒂文特吧!”

正当所有人直呼斯蒂文特的挪用艺术“太有趣”的时候,她本人却大大方方地回答:我这不是挪用,我这就是复制(Repetition)。

伊莱恩·斯特蒂文特,Warhol Diptych,1973。

一时间,大家从这些挪用艺术中看到“借鉴”的无限创造力和商机,便争先恐后地采用挪用技艺“再创辉煌”。

到了上世纪70年代,纽约大都会博物馆开始了长达十年的摄影展览“图像一代”(Picture Generation),挪用手法“变本加厉”。这一次,以雪莉·莱文(Sherrie Levine)为代表的摄影师,拍摄了其他摄影师的照片,并宣称是自己的作品。如果说以往的艺术挪用还能看出艺术家的加工痕迹,这一次,完全就是无痕的“复制粘贴”。

左:摄影师Walker Evans1936年的作品Alabama Tenant Farmer Wife;右:Sherrie Levine1981年的作品After Walker Evans。

挪用作品与原作之间的 “找不同游戏”彻底失效,艺术挪用和抄袭之间的边界被再次打破。

那么问题来了,艺术挪用到底是什么?根据定义,艺术挪用是指艺术家在创作中使用已经存在的物体或影像,并且对原作的改动很小、甚至完全没有改动。

光从字面上看,似乎世界上不用再有“抄袭”一说了,所有的剽窃一旦冠上“挪用”这个高级概念,就都可以获得赦免。

但实际上,挪用并非完全没有门槛。挪用艺术的核心是“是否形成了新的思想和主张”。

在杜尚的案例中,他向大家亲自示范经典艺术也是可以再创作的。通过“调戏”蒙娜丽莎,杜尚解构了古典艺术神圣不可侵犯的光环(又称“祛魅”),他所拆解的,是蒙娜丽莎背后所代表的一整套艺术创作思路和文化象征。

万物皆艺术(Andy Warhol的可口可乐)。

在安迪·沃霍尔的例子中,沃霍尔告诉大家,日常用品、报纸影像重印一下、涂涂抹抹也可以是艺术,并通过批量复制的艺术技巧质疑了艺术创作所强调的“原创性”。

雪莉·莱文,也为自己的“盗用”照片做出了充分的辩解。她说,她所关心的不是图像指涉了什么,而是图像作为一种文化编码现象到底是怎样的一种事物。考虑到影像本身很容易复制,莱文想证明,影像的世界是很容易被操控的。

有艺术评论家说,当我们知道两幅一模一样的作品出自不同的人和不同的年代,我们从作品中获得的视角就必然是不一样的。

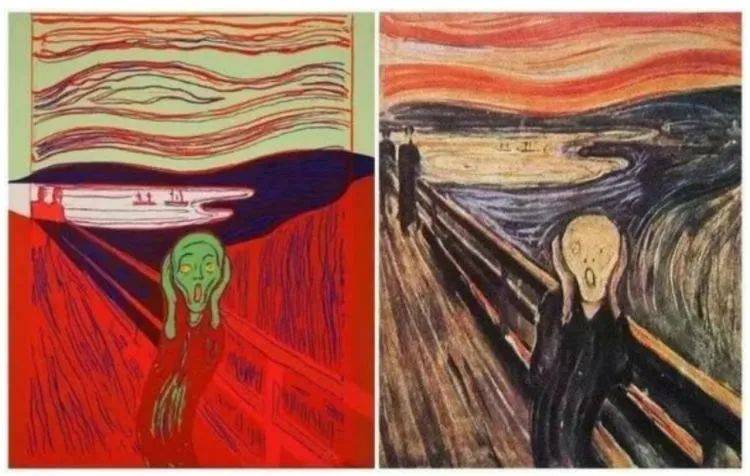

左:Andy Warhol的《呐喊》;右:Edvard Munch的《呐喊》。

知名策展人熊斌也曾经指出:“在不同时间、空间、语境里,同一件作品、同一个样式,被不同艺术家使用,承担的文化角色和功能是不同的,所以在艺术界用‘抄袭’这个词不太准确。”和文字不同,图像的符号语言有限,而且公共性很强,因此“盗用”难以避免。

听上去是不是有些诡辩呢?但不可否认的是,挪用通过置换语境,让原本的艺术作品产生了新的意义和批判效果。

二、挪用艺术,先锋还是鸡贼?

挪用艺术里的“三分不屑”和“四分的漫不经心”,让“挪用”这一行为充满挑衅、反讽的幽默气质。

安迪·沃霍尔为什么对原样“抄袭”他的斯蒂文特睁一只眼闭一只眼?原因就是沃霍尔深知自己的作品也没啥原创性和技术含量,所以对斯蒂文特的抄袭毫不在意。而且,斯蒂文特的“抄袭”可以解读成对沃霍尔技艺的揶揄批判——你复制玛丽莲·梦露,那我就复制你的,反正大家都是抄抄抄,谁也没比谁了不起。

如此一来,看似简单的借鉴、模仿一旦被赋予了批判精神,挪用艺术似乎就变得深刻起来。

意大利奢侈品牌Moschino就把挪用手法玩得很溜。麦当劳包、厕所清洁剂香水、街头涂鸦裙子(Vandal Eyes),Moschino把日常生活中的符号直接拿来变成时尚,并卖得极贵,从而搅浑了奢侈品市场的高雅趣味,并戏谑地告知大家:路边摊的便宜货也可以照样让有钱人疯狂砸钱。

Moschino运用“挪用”搅浑了奢侈品市场。

后现代艺术里“无所不抄”的精神气直接挑战了传统艺术观念里的“原创神话”。很多挪用艺术家认为,如果艺术总是强调“原创性”,无疑是把艺术家逼进了死胡同里。如果为了新而新,艺术家只不过会变成“前卫主义者”(Avant-Gardist),这种创新也没什么意思。

此外,如果版权把艺术的大门看得太死,艺术家就会碍手碍脚,创作不便。毕竟,抬杠地说,没有什么是绝对原创的,你的艺术作品,还不都是踩在前辈的肩头采摘的果子?提香、毕加索、王尔德和莎士比亚的一生,还不都在背负抄袭借鉴的指责。

因此,挪用艺术可以让艺术变得更“民主”。管它是谁的作品,咱可以统统拿来再加工。

艺术发展到这个阶段,“观念”的力量已经超过了“绘画性”。如何阐释艺术作品的价值,比如何创作艺术作品本身可能更烧脑。

然而,物极必反,当挪用艺术开始大行其道,我们迎来了另外一种同质化的“照搬”艺术。挪用的反叛精神变得中规中矩,挪用的批判意识也可能荡然无存。

3年前,叶永青事件就让“挪用”大变味。四川美术学院的退休教授叶永青被曝抄袭某比利时画家的作品长达30年之久,而抄袭后的作品价格翻了快100倍,让远在比利时的原作画家气得半死。

左:克里斯蒂安·西尔万的作品;右:叶永青作品。

和挪用艺术最初诞生的语境不同,叶永青的作品并非是对知名的公共符号、画作进行的再创作,叶永青也没有注明“借鉴”来源,因此,观众也就无法辨别出作品的“互文目的”,挪用的反讽态度也就无法成立。

叶永青所谓的“挪用”不仅没有提出新的概念,他本人复制作品的时候也不费吹灰之力,而且赚得盆满钵满。

这样的现象正是挪用艺术引发的投机风气。准确来说,是披着“挪用”外衣的抄袭。

三、挪用与侵权,剪不断理还乱

“挪用,正在扼杀当代艺术。”

如今,世界各地的艺术评论家纷纷发出了类似的感叹。这话听上去多少有些悲哀,毕竟挪用艺术的诞生是为了解放艺术创作、激活艺术创造力,然而,挪用走到今天,却“自己打脸”,伤害了创造力本身。

讽刺的是,当今艺术市场上最炙手可热的艺术家也经常靠有抄袭嫌疑的“挪用”捞钱。

昆斯的雕塑作品《Fait d’hiver》,灵感完全拷贝自弗朗克·大卫多维奇的摄影广告。

一幅作品能拍卖到人民币6亿元的美国艺术家杰夫·昆斯,经常因为“挪用”被告上法庭。最近一起案例,昆斯的雕塑作品《Fait d’hiver》,灵感完全拷贝自弗朗克·大卫多维奇的摄影广告,2015年,原作者提起诉讼,2018年,法院判决昆斯需要赔偿原作者17万美元。

英国的达明·赫斯特是当今世界上最有钱的艺术家之一。从2010年起,赫斯特陆续收到了十几项剽窃和抄袭的控告。赫斯特对“剽窃”的指控拒不承认,他坚持自己只是合理的艺术借用。更出格的是,传言赫斯特的不少作品都是他的助手代劳完成的。

从2010年起,赫斯特陆续收到了十几项剽窃和抄袭的控告。(左:约翰·勒凯《This is my body》;右:达明安·赫斯特《In the name of Father》)

既然全世界的艺术圈都“剽窃成风”,为什么国内的艺术抄袭往往更让大家火冒三丈?

这是因为不同于西方,我国的版权法长期处在“缺席”状态,虽然近几年国人的版权意识逐渐增强,但是“山寨大国”的阴影仍旧挥之不去。

说到底,网友生气的是在我国当前抄袭成灾的环境下,毫不努力、碰瓷已有作品就可以名利双收的事实。

回到广美教授冯峰的《鸭兔元旦》来,教授《鸭兔元旦》的“挪用”技艺没有问题,留有米菲的“辨识度”也恰是挪用艺术的前提条件。而且冯教授本人也为鸭嘴米菲的作品加上了“鸭兔隐喻”的哲学注解。不过,这个概念并不新颖。

维特根斯坦在《哲学研究》中用鸭兔图说明了感觉与认知的关系:同样的图,有人看出兔子、有人看出鸭子,差别是我们的已有经验和认知影响着我们的感觉。

所以,在抄袭与挪用之间,我们还要关注的是“米菲作为商业符号是否仍在保护期内”?

根据中国的著作权法,以自然人为作者的作品,权利保护期为作者死后的50年,但如果是以组织为作者的作品(职务作品),保护期为作品首次发表后的50年。

米菲的作者迪克·布鲁纳于2017年去世,发表米菲的时间为1955年,因此,米菲到底在不在保护期内,仍旧存有争议。

毋庸置疑,“鸭嘴米菲”绝对不止是中国特有的剽窃现象,艺术家或许鸡贼,挪用或许无趣,但的确如他微博所说:每个人都可以创造自己心中的“米菲”。

网友们的米菲。

这不,在他的微博评论区,大批的网友带着自己的米菲蜂拥而至。从挪用艺术的角度来说,毫无疑问,他们人人都是艺术家。

参考资料

1.快评|米菲兔是版权作品还是公共符号?不妨由官司来回答

2.界面文化 | 抄袭是艺术吗?那么临摹、挪用和山寨呢?从叶永青事件谈起

3.议术分子 | 后现代摄影挪用对原创性的诠释——以Sherrie Levine翻拍摄影为例

4.新京报书评周刊 | 画家叶永青被指抄袭30年:“创造性地抄袭”,算艺术吗?

本文来自微信公众号:新周刊(ID:new-weekly),作者:戈多