扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:NOWNESS现在(ID:NOWNESS_OFFICIAL),作者:夏明浩,头图来自: Pablo Rochat

不知道从哪一年开始,每个APP都开始组织起了“清单式”年度总结。

网易云有年度歌单,豆瓣有年度书单片单,支付宝有消费清单,各大媒体平台有年度十大旅游胜地、十大电影、十大人气艺人。在B站,up主们上传了成千上万个重听年度歌单的reaction视频;在豆瓣,片单书单更是纵横交织。年度总结过后,又是新年立志的狂潮,列出洋洋洒洒的各类计划,以及此后一整年的打卡进度汇报。

然而你可能也发现了,目之所及的清单日益增多的同时,一丝不苟地阅读清单的人却在显著减少,为什么我们逐渐对清单失去兴趣,乃至开始厌烦清单了?

以实用为名的清单,现在还有多少用处?

中国古代就有类似清单的目录学,“目”为篇名书名,“录”为说明编次,群书目录就是最早的清单,汉武帝时期图书“积如丘山”,产生了编目录的需要。而西方目录学最早可以追溯到古希腊喜剧诗篇中“bibliography”的词源。作为权威载体的清单,其目的最初是“纲纪群籍”。

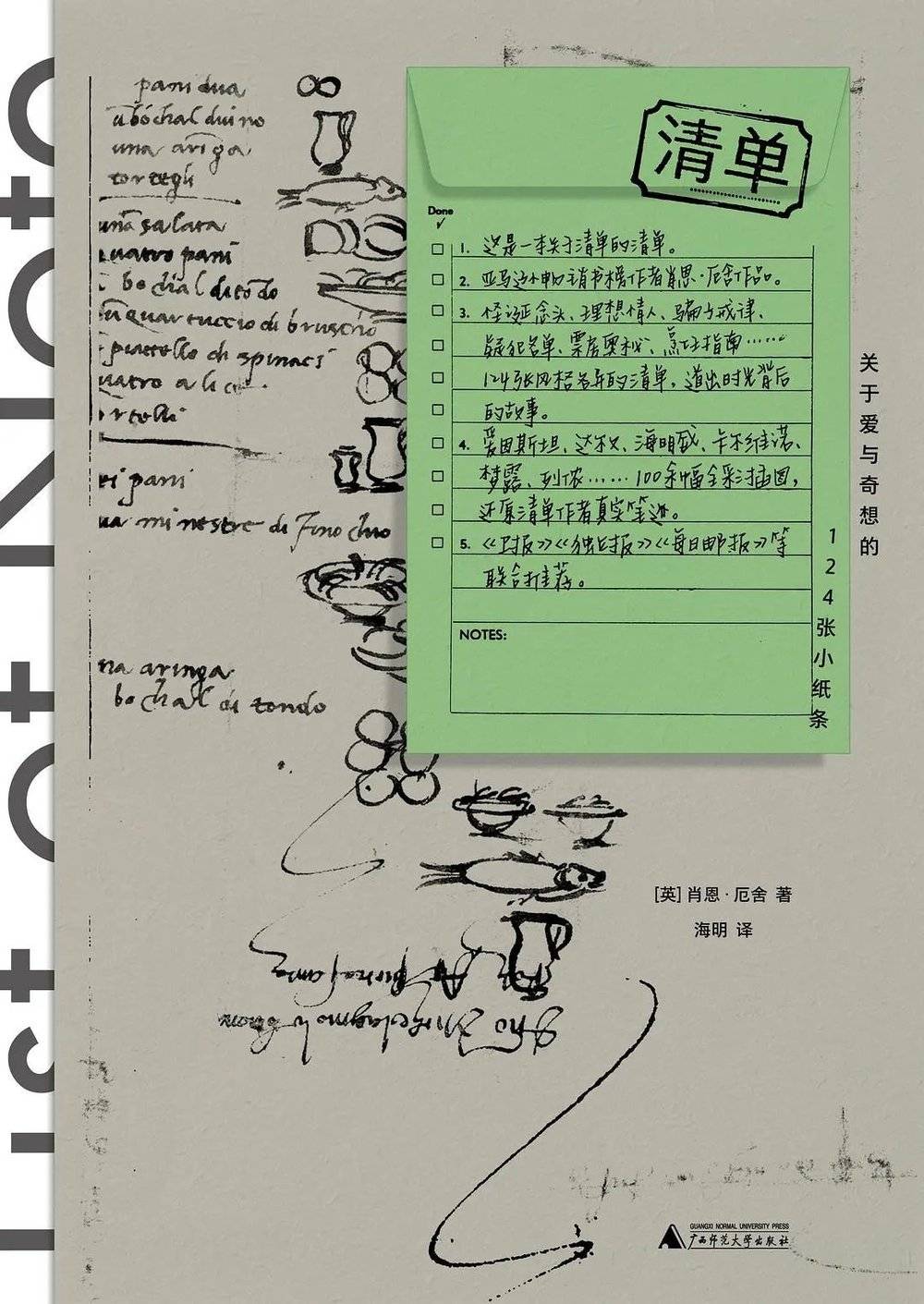

在个人层面,清单在我们的生活中扮演了另一重角色。在英国人肖恩·厄舍所著的《清单》一书中,他撷取了历史上的124张清单。其中有普普通通的购物明细,也有夫妻分居时列的要求,从维多利亚时代的小姐名单,到伊丽莎白女王的礼物清单都有。作为实用载体的清单,其目的是指导生活。以成文方式记录,是为了避免记忆的不可靠性。

©️ 《清单》封面

意大利作家翁贝托·艾柯于2009年出版的The Infinity of Lists(《无限的清单》)一书,也曾经被看作是清单的清单,即,“元清单”。不过,艾柯并不是第一位痴迷于清单的知识分子,诗人艾默生、思想家苏珊·桑塔格都被证明是狂热的清单爱好者。至今收藏在UCLA的桑塔格遗稿中,还有她生前所列下的计划研究主题、通讯记录、带图的影片单和一系列待办事项。

©️ Meatwreck

清单被视为一种美学形式。正如艾柯所说:“美学上的无限是一种悸动,这悸动的来源是,我们所仰慕之物具备一种有限但尽善的完全性。另外有一种再现方式,几乎是具体地暗示无限,因为它事实上无止境,而且不完结于形式。我们要把后面这种再现模式称为清单,或目录。”在知识分子的眼中,清单调和了行政与艺术、知识与诗学、理性与非理性的界限,指向人类对于永恒的渴望。

具体到我们所处的互联网时代,有多少门户网站是基于清单而建立起来的?从IMDB到豆瓣、从Buzzfeed到此前惨遭爆破的AO3(从名称上就体现了清单的性质,Archive Of Our Own,“我们自己的档案库”)……只要服务器不停止,条目就可以被无限地创建下去。

©️ Ben Polkinghorne

清单在人类历史上存在已久,而“清单文化”却是个晚近的新词汇,首见于2017年的出版物List Cultures: Knowledge and Poetics from Mesopotamia to Buzzfeed(《清单文化:从美索不达米亚到Buzzfeed以来的知识与诗学》)。而在简中语言系统里,“清单文化”一词也与商业密切关联,在经管课程中出现,用以阐释清单在企业管理中的重要性。

©️ 《清单文化》封面

不过,在今天让我们感到审美疲劳的年末清单狂欢,显然与企业管理相去甚远。要么是“Found list”,要么是“To-do list”,偶尔还是“Bucket list”,它指向的是我们的泛文化生活领域——我们姑且将如此称之为当代生活版的“清单文化”。

一言不合甩清单,是“观念的民主”还是凡尔赛?

艾柯在书中称,清单本质上是“再现”的技艺。也就是说,今天的清单,无论是书单、片单、歌单,都不是一手信息,而是经过个人拣选和消化后的产物。分享也许是初衷,但攀比却逐渐成为日常。文艺青年的凡尔赛,始于甩清单——但清单的性质也因此而“变质”。

十年前的BBS和博客时代,列出书单、片单并广为流传的,往往是公共知识分子或者带有意见领袖性质的媒体人。如今,在“公知”和“KOL”都已经被污名化的web3.0时代,人人都成了自己网络形象的运营者。这也许是一种可赞美的民主,却不可避免地出现了“清单过剩”的负面效应——也就是说,列清单的人很多,读清单的人很少。列清单的主体改变了,清单的价值也变了。

在看似民主的网络环境中,一言不合甩清单,正在滑向令人不耐烦的境地:后台早就有人为你写好了文案、绘好了页面、编写好了分享按钮,只须轻轻一点,清单便空降在朋友圈、微博和豆瓣动态里。清单因此而显得草率:如果真的有意推荐,何不写出具体的理由和感受,说明这首歌、这本书到底哪里好?

©️ Johan Deckmann

流程化截图分享,然后无成本地配上两句心得语录,最后不假思索地发表,这是大多数人的现状。即便有人点赞,也不过只是因为清单上的数字太过庞大,而非清单的实际内容。这像极了一个艺术品拍卖的现场:成交之时,所有人在为高昂的价格鼓掌,但少有人是为了那件美妙的艺术品欢呼。

清单文化以年度总结的形式发展了好几年之后,斜杠青年们已经开始“冲业绩”了——在年末出报告之前,抓紧时间疯狂刷片听歌。至于一手的体验过程呢?并不重要,完事就好。“列过等于看过”的偷懒,也是可以容忍的。只要喜加一,那就有意义。

你的年度清单,真实阅读人数:0

在清单文化席卷社交媒体的时候,所有人都产生了一种实际的“知识焦虑”,不得不吾日三省吾身:过去这一年,我读的书够多吗?我听的歌够多吗?我看的电影够多吗?它们都标上清单了吗?“知识焦虑”成了另一种形式的“身材焦虑”只不过这一次被关注够不够健美的,不是我们的肉身,而是我们的“表象人格”。

而在当下的清单文化中,生命政治与数字技术相结合,对人的“博学程度”进行了规训式的拷问。那些清单已经超越了人们使用这些APP的数据记录,而成为了一场对于精神生活是否充实的体检。那些标记了听过、看过、读过的条目,构成了我们给自己贴上的绿色健康码。一旦自我诊断不够健康,就直接放弃了在社交媒体上获得展示的机会。

APP的运营者也因势利导地迎合了这样的心态:在点开那个页面,浏览自己的网络足迹时,每个人都获得了过去这一年没有虚度的治愈感,在兴奋的情绪里急于一键分享,公开地展示自己的精神生活达标;与此同时,运营者们自己则借此吸引更多用户注册登录使用,形成更加庞大的数据库。

©️ We’re Not Really Strangers

福柯在《临床医学的诞生》中提到过现代社会中生命政治运作的逻辑。国家通过一系列“真理话语”,对主体进行规训,区分正常与不正常。如果说,生命政治是政治角度的治理技术,那么当下的清单文化就是赛博利维坦对用户的治理技术。这种技术的一个重要特性,就是诉诸量化。在这种运作之下,清单被抽掉了内核,变成了简单的数据展览。艾柯所说的那种“再现(re-present)”之美,失去了所现(present)之物的土壤。“你好,我叫××,我的豆瓣读书共标记了××,阅片量××”——这样的开场白随处可见,鲜活的个体被包裹进数字的框架中。对这样的清单文化产生抵触与厌倦,便也不奇怪了。

2021年新出版的奇幻小说集《想看 在看 看过》,因为奇特的书名引发了豆瓣用户的一致好奇。对此,出版方中信大方在短评里这样解释:

“看来豆瓣er们都特别在意书名《想看 在看 看过》,其实这是编辑对原书名《watchlist》搞的一个小花头(也因为书名方案被毙过好几个)——“watchlist”既指“监视名单”(然而不太可能上封面),又可以指“观看清单”(用IMDB一类网站的应该很熟悉)。替换下语境,觉得“想看 在看 看过”这种直白的方式反而很合适,不过正如本书诞生的契机,在当代社会,扔在“想看 在看 看过”清单里面的,不是电影和书,或许也正是人本身呢?

©️ 《想看 在看 看过》封面

或许,要让清单文化真正回到记录和分享的良性状态,首先要避免让自己沦为平台的一张档案列表,从数据的海洋里把真正的一手生活解救出来。

最后,为大家附上本文的参考文献——至少,这一份清单是真诚的。

参考文献:

1 《无限的清单》,[意]翁贝托·艾柯,中央编译出版社,2013年

2 《临床医学的诞生》,[法]米歇尔·福柯,刘北成译,译林出版社,2001年

3 《清单》,[英]肖恩·厄舍,海明译,广西师范大学出版社,2018年

4 《古典目录学浅说》,来新夏,中华书局,1981年

5 List Cultures: Knowledge and Poetics from Mesopotamia to Buzzfeed,Liam Young,Amsterdam University Press,2017年

本文来自微信公众号:NOWNESS现在(ID:NOWNESS_OFFICIAL),作者:夏明浩