扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:神经现实(ID:neureality),作者:山鸡、阿莫東森,编辑:EON,原文标题:《无须开颅,就能操控工作记忆?》,头图来自:《X战警:第一战》

工作记忆(working memory)是对信息进行临时存储、即时加工的记忆系统。生活在现代社会中的人类需要时刻处理来自外部的丰富刺激,而完成这些复杂的认知任务大多有赖于工作记忆。因此,工作记忆容量是用于衡量人们认知水平的一项重要指标,也是认知心理学领域有待研究的最为重要的研究课题。

除了或许是认知科学领域最为著名的7±2理论*,工作记忆另一个引人瞩目的性质是,存储于工作记忆中的信息能抵挡时间的销蚀。半个世纪以来,许多研究者尝试对这个性质提出解释。在上世纪70年代,艾伦·巴德利(Alan Baddeley)提出了经典的工作记忆三系统模型。该模型对工作记忆的保持机制做出了解释:注意力,即中央执行系统(central executive,CE)对于信息的维持至关重要。即便该领域至今仍对三系统模型存在质疑,中央执行系统的出现启发了注意刷新(attentional refreshing)理论的提出。该理论认为,在工作记忆的维持阶段,注意力通过不断刷新存储信息,让这些信息的在头脑中的表征处于活跃状态(active state),从而保持在工作记忆中。

*作者注:乔治·米勒(George Miller)提出,人们瞬时记忆的存储容量一般为 7 个组块(Miller,1956)。而近来研究显示,如果被试不使用任何记忆策略,工作记忆容量一般为3到4个组块(Cowan, 2001; Luck & Vogel, 1997)。

在单个神经元层面,动物常常用神经元的发放活动(spiking activity)来编码信息。韩国亚洲大学的Jung等人早在2003年就发现,当小鼠在执行工作记忆任务时,前额叶(prefrontal cortex,简称PFC)的一些神经元会在工作记忆任务的记忆保持阶段(retention stage,亦作delay stage)持续发放,形成所谓的“延迟活动”(delay activity,相关综述见Sreenivasan & D’Esposito,2019)。

这类延迟活动在非人灵长类动物与人类中都能以不同形式呈现。例如,人类被试在执行工作记忆任务时,功能性核磁共振(fMRI)能检测出位于内侧颞叶(medial temporal lobe)的延迟活动,这则是数千万乃至数亿个神经元共同协作,维持工作记忆的潜在体现。

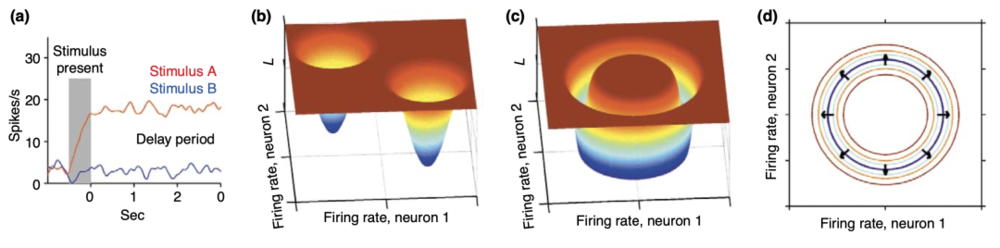

- 图1 -

在过去,计算神经科学领域常常以吸引子模型(attractor model)对该类延迟活动进行建模。吸引子模型最早出自上世纪70年代的人工智能领域,由Hopfield等人提出。

简单来说,在吸引子模型中,大脑编码需要记忆的外界刺激时使用了一个低维“高度地图”,地图中布满了“山峰”和“坑洼”(见图1)。我们可以想象,大脑在某个时刻具有状态S,S为地图上的一点。受“重力”影响,S会沿着“山坡”向“坑洼”前进,因此很快就会停留在一个“坑洼”中。这些“坑洼”就是所谓的“吸引子”(attractor)。

可以想象,如果大脑在工作记忆任务的记忆保持阶段一直维持着这个地图,那么在之后的回忆阶段中,外界刺激能迅速将大脑状态S推入某个特定的吸引子中,从而唤起对某个刺激的工作记忆。

然而,以上所述的吸引子模型有一个问题:它只能用于编码离散的工作记忆。于是,冷泉港实验室的 Carlos Brody(现就职于普林斯顿大学)等人在2003 年为工作记忆提出了“连续吸引子模型”(continuous attractor model,见图2),填补了这一空缺。在连续吸引子模型中,(一般情况下)吸引子呈圆形,以支持对连续变化刺激(例如颜色、指针方向、物体温度等)的编码。

- 图2 -

在一些情况下,吸引子模型能很好地诠释实验数据:延迟活动似乎是一个神经元群体层级的行为,而吸引子模型也预设了一种群体模式;工作记忆在记忆保持阶段容易受到内部自发干扰的影响,因此记忆随保持阶段时长的增加而变差,而连续吸引子模型也容易受到干扰影响,从而产生表征漂移(representational drift)——这种漂移能影响任务表现。

然而,对于简单的连续吸引子模型来说,一个无法避免的问题也从中浮现:连续吸引子非常脆弱,不仅容易受内部干扰影响,还很容易因外界干扰刺激而变得不稳定。同时,连续吸引子模型似乎无法很好地解释为什么工作记忆能同时保持对多个刺激的记忆。当然,第二个问题可以靠用精度较高的离散吸引子替代连续吸引子解决,但即使如此,离散吸引子本身要求的神经结构就非常复杂和特殊,这样的神经结构很可能不存在于人脑当中。

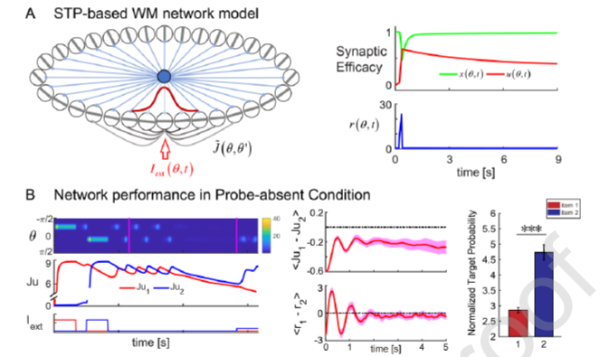

因此,一些计算神经科学家宣称延迟活动并非工作记忆所必需的:不需要延迟活动,我们也能通过其他机制,短暂保持少量信息。例如,短时可塑性(short-term plasticity,简称STP)就能将过去一段时间中的神经活动记录在神经元之间的突触强度中。这样一来,短时间内的突触强度就形成了一个对未来输入的“对应过滤器”(matched filter),也就是说,在未来与此前输入越相似的输入会引起更强的神经活动,从而唤起相应记忆。这也就是所谓的“STP模型”。

作者:COCO

一些相关实验已经表明,STP机制可以在没有神经活动的情况下,将记忆存储大约1秒。如果需要更长时的工作记忆,则需要定期巩固这个由突触强度构成的对应过滤器。这也许就是延迟活动的作用——这些延迟活动或许是神经网络内自发的随机噪音(random noise)引起了过滤器内突触强度的巩固。

很显然,STP模型与吸引子模型并不互斥——混杂了2种模型的工作记忆模型则称为“混合模型”(hybrid models)。混合模型不仅可以解决简单吸引子模型的不稳定问题,还能在保持工作记忆的时候继续记忆新信息。借助这2点,混合模型成为了当今使用最广的工作记忆神经模型。

近期,一项李嘉琪和黄巧丽为共同作者、罗欢和弭元元为通讯作者的研究发表于《神经生物学进展》(Progress in Neurobiology)上。研究者在这项研究中通过改变记忆保持阶段(maintenance period)呈现的圆盘亮度,成功调节了工作记忆表现。

实验中,研究者向被试依次呈现两个方向不同的条形刺激,被试需要记下两个刺激的方向信息。刺激消失后,屏幕上将同时呈现两个闪动的圆盘,两个圆盘的颜色分别对应此前两个条形刺激的颜色。随后圆盘消失,被试需要根据提示,使用鼠标旋转屏幕中的条形目标,重现首个刺激或第二个刺激的方向。

该实验设计的亮点是是记忆维持阶段呈现的圆盘。圆盘呈现的颜色信息与实验任务无关。圆盘亮度来自随机生成的白噪声序列,这两个圆盘的闪动频率可分为同步(同步操控)及独立(基线控制)两种情况。研究者假设,通过改变这两个圆盘闪动的同步性,能够操纵被试的任务表现。

实验结果显示,在基线控制条件下,被试对首次出现的刺激记忆程度不如随后呈现的刺激,表现出了经典的近因效应,这与被试在不加圆盘刺激的控制条件中的表现相同;而在同步操控条件下,近因效应被破坏。研究者认为,这代表在记忆维持阶段,两个圆盘刺激的同步性能够调节被试的记忆表现。

为了探究圆盘闪动频率同步性对于工作记忆的调节机制,研究者进一步探究了,在两圆盘亮度频率序列相同时,序列时间的错位关系是否影响被试的记忆表现。也就是说,左侧圆盘的闪动序列领先于右侧序列200毫秒、圆盘闪动序列的顺序与相应记忆项目出现顺序一致时(同序,same order)、右侧序列领先于左侧200毫秒(反序,reversed order)是否能够导致被试对相应刺激的记忆成绩发生改变。

实验结果与研究者预测一致:圆盘闪动频率的先后操纵了被试对相应刺激的记忆成绩。在“反序”操纵条件下,被试行为反应中的近因效应转换成了首因效应。

不同的圆盘闪动频率同步性条件。由上至下分别为:基线控制条件、同步操控条件(alpha波)、同步操控条件、同序操控条件和反序操控条件。从图中可以看出,“同序—反序”操控条件差异几乎是肉眼无法识别的。

研究者表示,作为一种非侵入式的实验处理,“动态扰动”范式能够在被试无法察觉的前提下操纵他们的工作记忆表现,将被试记忆任务中的近因效应转换为首因效应,这让实验团队也感到讶异。此外,研究者认为,由于本研究改变的是两个记忆项目的相对关系,而非绝对的记忆成绩,“动态扰动”范式探究的目标或许更加接近神经网络底层。

在得到行为实验的结果后,罗欢实验室与重庆大学的弭元元研究员合作开展了对该现象的建模。如前所述,最近的工作记忆神经模型大都以混合模型(即混杂了吸引子模型和STP机制的模型)为基础,罗欢实验室与弭元元建立的模型也不例外。

该模型使用前文介绍的连续吸引子模型对不同的刺激方向建模,并且每一个位于吸引子上的神经元都与一个共享的抑制性中间神经元池(inhibitory pool)具有互相连接(reciprocal connection),以建立起记忆研究中十分常见的“墨西哥帽”(Mexican hat)连接性(如下图所示)。这种连接性只能允许整个连续吸引子中存在单一的“突起”(bump),这个突起对应着一个特定的刺激朝向,而外界刺激能“推动”这个突起,使其沿着连续吸引子运动。除此之外,STP机制增强了吸引子模型的稳定性。建模实验结果表明,该混合模型会在“动态扰动”的影响下,表现出与人类被试一样的行为。

至此,罗欢实验室不仅开发了不使用侵入式脑刺激就能影响人类被试工作记忆的“动态扰动”范式,还与弭元元研究员一同阐明了“动态扰动”范式的潜在神经基础。研究团队认为,“动态扰动”范式类似于行为宏观层面的“光遗传”调控。有了这样一种能够应用于人类被试,通过外在刺激操控大脑表现的新工具,我们距离工作记忆机制的谜底,或许更近了一步。

参考文献

1.Cowan N. The magical number 4 in short-term memory: A recon sideration of mental storage capacity. Behavioral and Brain Sciences. 2001; 24:87–185.

2. Miller GA. The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychological Review. 1956; 63:81–97.

3. Luck SJ, Vogel EK. The capacity of visual working memory for features and conjunctions. Nature. 1997; 390:279–281.

Sreenivasan, K. K., & D’Esposito, M. (2019). The what, where and how of delay activity. Nature Reviews Neuroscience, 20(8), 466-481.

4. Li, J., Huang, Q., Han, Q., Mi, Y., & Luo, H. (2020). Temporally coherent perturbation of neural dynamics during retention alters human multi-item working memory. bioRxiv, 631531.

本文来自微信公众号:神经现实(ID:neureality),作者:山鸡、阿莫東森,编辑:EON