扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:神经现实(ID:neureality),作者:Ashley Yeager(《The Scientist》撰稿人),译者:兜虫,校对:殷尚墨羽,题图来自电影《超体》

2019年春天,神经科学家希瑟·卡梅隆(Heather Cameron)做了一个简单的实验。她和同事们把一只成年大鼠放在一个塑料盒子中央,盒子的一头有一个水瓶。等到大鼠开始喝水,他们就突然发出巨大的噪音,观察大鼠有什么反应。研究团队在普通大鼠和基因修改后的大鼠(基因的改变使这些大鼠的海马体无法生成新神经元,海马体与学习和记忆有关)身上进行了重复实验。

听到噪音的时候,那些海马体能产生新神经元的大鼠立刻停止饮水,并四处张望;而海马体的神经发生存在异常的大鼠则继续饮水。在没有水瓶的情况下进行实验时,两种大鼠都立刻开始四处张望,试图找出声音是从哪里来的。研究人员得出结论,不能产生新神经元的大鼠似乎难以将注意力从一件事转移到另一件上。

“这个结果太惊人了。”卡梅隆感叹道,她在马里兰州贝塞斯达的美国国家精神健康研究所(National Institute of Mental Health, NIMH)任职。她解释说,研究成年动物海马体神经发生的学者,通常先让动物接受大量训练,比如走水迷宫,或者反复使用足部电击,再进行实验。但在她的实验中,大鼠就只是喝水。“海马体似乎对此不该有任何影响。”她说。然而,在基因经过修改、缺乏正常的海马体神经发生的动物身上,“影响相当大”。

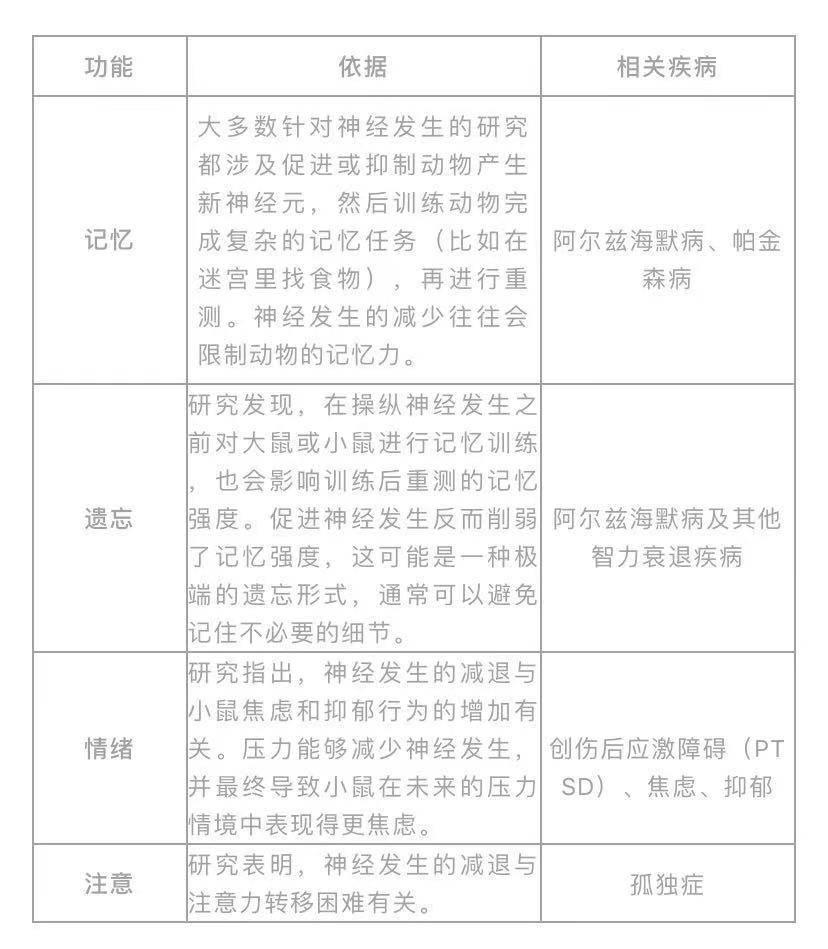

这项实验与越来越多的研究一道,共同挑战着几十年来的固有观念——成年人海马体的新神经元的主要作用是学习和记忆。最新的一些实验发现神经发生与遗忘(一种确保大脑不会因信息过载而不堪重负的可能方式)、焦虑、抑郁、压力和注意(正如卡梅隆的研究所得出的结论)都存在联系。如今,神经科学家们正在重新思考新神经元和整个海马体在大脑中扮演的角色。

神经发生与记忆

关于成年动物大脑可能产生新神经元的研究始于20世纪60年代初,当时,麻省理工学院的神经生物学家约瑟夫·阿尔特曼(Joseph Altman)使用了放射性标记法来追踪成年大鼠脑内神经细胞的增殖。发表于20世纪70和80年代的其他数据也支持这一结论。20世纪90年代,加州拉霍亚索尔克研究所(Salk Institute in La Jolla)的弗雷德·盖奇(Fred Gage,绰号“Rusty”)和同事们使用了一种名为溴脱氧尿苷(bromodeoxyuridine,BrdU)的人工合成核苷酸,标记成年大鼠和成年人脑内的新生神经元。

同一时期,普林斯顿大学的伊丽莎白·古尔德(Elizabeth Gould)与同事们的研究发现,成年绒猴海马体的齿状回(dentate gyrus)能够产生新神经元。在部分研究者质疑成年动物神经发生相关证据的同时,这一领域的研究热点开始从“成年动物的大脑能否产生新神经元”转向这些新生神经元的功能。

2011年,哥伦比亚大学的雷内·昂(René Hen)及其同事制造了一批转基因小鼠,在这些小鼠体内,经神经发生而产生的神经元比野生型小鼠的神经元存活时间更久。这一特质使得这些小鼠脑内的新神经元数目更多。雷内的研究团队随后测试了转基因小鼠的认知功能。

与对照组相比,实验组小鼠增加的新神经元数目并未使其在水迷宫或回避任务中的表现更好。不过,新神经元数目的增加似乎使小鼠更善于区分极为相似的不同事件。训练开始时,两组小鼠被放进一个盒子里,并受到足部电击。随后,再将小鼠放进一个与电击盒子非常相似但不完全相同的盒子里。研究发现,新神经元数目更多的小鼠的僵直反应时间要短于普通小鼠。

这些结论也与同时期的其他研究结果相吻合,尤其是那些表明老年人(老年人的神经发生处在衰退中)经常记不住区分相似经历的细节的研究结果。这一现象也被称为模式分离*。“据此可以推测,最可能受到神经发生影响的记忆,是那些高度相似的记忆。”与盖奇同一实验室的科学家萨拉·帕里拉克(Sarah Parylak)说道。

*译者注:模式分离(pattern separation),一类认知神经过程,常发生在海马体内。通过模式分离,相似的记忆被尽可能不同的神经元活动模式进行处理,以提升信息存储和提取的效率。

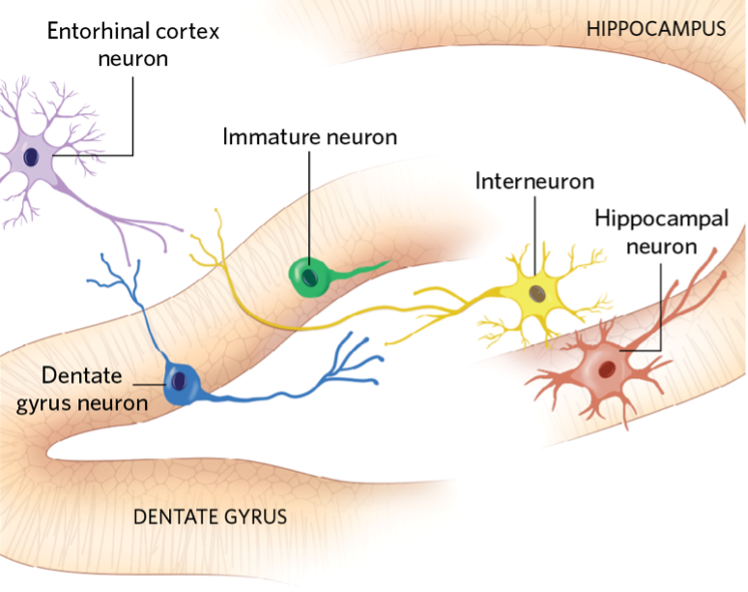

随着模式分离观点的涌现,研究者开始追踪啮齿动物新生神经元与原有神经网络的整合过程。研究表明,齿状回的新生神经元必须首先经过与成熟神经元的“竞争”,才能与内嗅皮层(entorhinal cortex,EC)的神经元相连接。内嗅皮层布满丰富的神经网络,作用于记忆、空间定位和时间感知过程。详细的解剖图像显示,啮齿动物的齿状回新神经元在与内嗅皮层神经元建立连接之前,似乎会先接入齿状回神经元和内嗅皮层神经元之间已有的突触。

为了继续探索新旧神经元之间的关系,由哈佛干细胞研究所的艾玛尔·萨海(Amar Sahay;她曾在2011年的一项研究中与雷内·昂合作)带领的研究小组,清除了小鼠齿状回的突触。研究人员使得成年早期、中年和老年大鼠体内的细胞凋亡诱导蛋白克虏伯样因子9(Krüppel-like factor 9)过度表达,从而破坏脑内的神经元树突棘(连接其他神经元突起的微小突起)。

原有神经元之间连接的丧失,导致新生神经元之间的连接性增加——尤其是对中、老年小鼠而言,它们在模式分离任务中的表现比同龄的普通小鼠更好。萨海和同事们得出结论:成年后新生的齿状回神经元降低了重新激活原有神经元的可能,避免了相似的记忆片段被混淆。

帕里克将这一情况比作“在饭店换了老板之后再次去吃饭”。帕里克住在圣地亚哥的一个社区,那儿有个她以前去吃过几次的餐馆,那时供应的餐点跟现在不一样。餐馆一直开在同一个位置,装潢也基本保留了以前的风格。“所以不同时期去吃饭的记忆很容易弄混。”她说。但帕里克依然能把这些记忆区分开来,原因或许就是神经发生在模式分离中发挥的作用。结论同样适用于在不同场合下去吃同一家餐馆,哪怕吃的东西也一模一样。

一切都还只是推测。到目前为止,研究人员还未能观察活人大脑的神经发生过程,所以人脑中是否也发生着类似在小鼠大脑内观察到的变化,仍未可知。虽然如今许多科学家都认同,神经发生确实也存在于成年人大脑中,但关于神经发生的作用还没有达成共识。除了一些研究支持新生神经元在模式分离中的作用之外,现有证据还表明,新生神经元对遗忘的作用可能比对记忆的作用更重要。

成年动物的新生神经元如何整合入大脑

近些年来,利用最新的显微技术拍摄的图像和视频显示,海马体齿状回的新神经元在连接到大脑的现有神经网络时,会发生一系列变化。

神经干细胞分裂,产生新神经元(即图中的绿色未成熟神经元)。

随着新神经元逐渐发育,它会从横向旋转到竖向,与齿状回褶皱内的门区(hilus)中间神经元(interneuron,图中的的黄色神经元)相连。新神经元也开始与成熟的齿状回神经元(图中蓝色神经元)和海马体神经元(图中红色神经元)建立连接。

连接建立之后,原有的成熟神经元向新神经元发送信号,随后新神经元开始自主发出更多的电信号。大约在成年动物的新神经元四周大的时候,它会变得极度兴奋,发出远远多于周边神经元的电信号。

当新神经元与更多的神经元建立了连接,门区中间神经元开始向新神经元发送信号,抑制后者的活动。

图源:LISA CLARK

不可小觑的遗忘

神经发生既影响记忆又影响遗忘——这似乎有悖直觉,但多伦多大学附属儿童医院(Hospital for Sick Children Research Institute in Toronto)的保罗·弗兰克兰(Paul Frankland)的研究表明,这完全有可能。2014年,他的团队发现,当小鼠脑内产生了比通常情况下更多的神经元,它们会变得更健忘。弗兰克兰和同事们让小鼠在跑轮上奔跑,使其神经发生得到增强,之后再训练小鼠完成学习任务。

正如预期的那样,这些小鼠的表现比没在跑轮上锻炼过的控制组小鼠更好*。在另一批小鼠中,研究人员在小鼠学到的信息被存储(至少被存入短时记忆)完毕之后,激活其海马体的神经发生。“随后,我们发现了极其惊人的结果。”弗兰克兰说道,“我们发现小鼠的记忆强度大幅下降了”。

*译者注:见The Scientist网站在2018年发表的《锻炼如何重塑大脑》(How Exercise Reprograms the Brain)一文。下同。

弗兰克兰的团队对这一结果感到困惑。而更让人疑惑的是,研究人员观察到,小鼠先学习再锻炼之后的记忆受损的程度,要比先锻炼再学习的记忆提升程度更强。钻研相关文献之后,弗兰克兰意识到,这种效应就是其他神经学家所说的遗忘。他发现,许多基于计算模型的文献指出,当新生神经元整合进神经回路,回路原本的连接模式就会发生改变。如果信息储存在因此而改变的连接模式中,就可能会丢失*。

*译者注:见《记忆吞噬者》(Memory Munchers)一文。

这一观点让其他神经学家十分惊讶,因为在此之前,学界有两个关于神经发生和遗忘的假设:第一,正常动物体内产生的新神经元,应当有利于记忆;第二,遗忘是不好的。第一条假设依然成立,弗兰克兰指出,但第二条站不住脚了。“许多人认为遗忘是我们记忆系统的某种失败。”他解释说。然而,在健康的大脑里,无数次遗忘一直都在发生。“另外,实际上遗忘对记忆功能非常重要。”弗兰克兰称,“记住所有的事情反而不是件好事”。

帕里拉克称,关于遗忘的新观点“无疑引发了热烈的讨论”。比如,目前还不清楚富兰克林实验中的小鼠是真的遗忘了,还是它们将重复发生的事件识别成了新事物。她解释说,这就是在人类身上进行神经发生研究的意义所在。“你可以问被试,他们是不是真的遗忘了,或者是不是在对重复事件进行极其严苛的区分。”

尽管实验结果依然存疑,弗兰克兰和同事们还是继续进行了研究,用所有类型的记忆任务测试小鼠的遗忘,在最近一项研究中,他们探讨了遗忘对新旧记忆的损害效果是否相同。实验过程中,他的团队给小鼠的脚部施加电击,再增强海马体的神经发生(通过锻炼或调整神经前体细胞基因),然后把小鼠放回刚刚受到电击的容器里。而对于另一组小鼠,他们在小鼠受电击之后大概一个月,才增强神经发生,把小鼠放回容器。

他们的团队发现,增加新生神经元的数目只能削弱刚形成的记忆,影响不了已经存在了一段时间的记忆。“这完全说得通。”弗兰克兰称,“当我们关于日常事件的记忆逐渐巩固,它对海马体的依赖也越来越少”,转而开始依赖另一个区域:大脑皮层。这表明,较为久远的记忆对海马体神经发生水平的变化不太敏感。

海马体会持续追踪在你身上发生的事情,弗兰克兰称。“很多无关紧要的事情都被遗忘了,不过,生活中偶尔也会发生有趣的事情”,正是这些重要的记忆似乎在大脑其他区域得到了“备份”。

成年动物的新神经元如何在神经回路中发挥作用

研究人员认为,神经发生有助于大脑区分两个极其相似的物体或事件——这一现象被称为模式分离。根据一项假说,新神经元对新事物的兴奋性,会削弱齿状回原有的神经元对新刺激的反应,从而有助于为相似的新记忆建立一条单独的回路。

图源:LISA CLARK

在记忆之外

在美国国家精神健康研究所,卡梅隆的第一项研究着眼于神经发生的影响,试图探究新生神经元的发育和压力之间的关系。她通过研究无法产生新神经元的小鼠,记录它们在中央放着食物的空旷环境里的行为,发现了这一关系。就像能够产生新神经元的小鼠一样,神经发生有缺陷的小鼠在去空旷环境觅食的时候显得犹豫不决,但最后还是去了。不过,如果这些有缺陷的小鼠在被放进空旷环境之前受到了压力,它们就会表现得极其谨慎、焦虑,而正常小鼠受到压力之后没有任何行为异常。

卡梅隆意识到,越来越多的证据表明,新神经元的产生在学习和记忆功能之外,还发挥着其他作用。在她的实验里,“我们试图寻找神经发生对记忆的影响,但在很长一段时间里未能如愿,之后却偶然发现了神经发生的压力效应。”她说道。

海马体的细胞布满了应激激素的受体。尤其是糖皮质激素,它被认为能够抑制神经发生,而神经发生的减弱又与啮齿动物的抑郁、焦虑行为有关。但尚无证据指出,压力事件和抑郁、焦虑行为的产生有直接的联系。因此,卡梅隆和同事们做了一项研究来证明这一关系。

研究团队阻断了成年小鼠的神经发生,再限制小鼠的行动,对其施加中度压力。这些小鼠与神经发生正常的小鼠相比,糖皮质激素水平升高后的恢复速度很慢。实验组小鼠受到压力之后,在行为测试中也表现出了异常:它们被放进新环境里之后不肯吃东西;不爱动弹,在被迫游泳时显得十分痛苦;与正常小鼠相比,它们也更不爱喝糖水,这表明它们不像正常小鼠那么愿意去努力体验快乐。卡梅隆指出,这些实验结果表明,成年动物的神经发生受损对抑郁症状有直接影响。

神经发生和压力可能与我们的精神状态有直接联系——这一观点促使卡梅隆回顾了相关文献,随后她发现许多证据表明,除了学习和记忆,海马体还会影响情绪。阿尔特曼(20世纪60年代,他意外发现了成年啮齿动物的神经发生)和同事们也在20世纪70年代提出了类似的观点。然而,在那之后,这一观点只零星出现在文献里。

“压力的影响很复杂。”卡梅隆指出:我们很难确切地知晓压力体验是如何影响神经发生的,以及神经发生如何影响动物对压力的反应。有些压力会削弱神经发生,而另一些(比如某些形式的间歇性压力)则能促进新神经元的发育。2019年,卡梅隆和同事们发现,神经发生可以帮助那些被用来建立创伤后应激障碍模型的大鼠从长期的急性压力中恢复过来。

卡梅隆的研究还发现了神经发生与啮齿动物的另一些行为特征有关,包括注意力和社交能力。与普林斯顿大学的古尔德等合作者一道,卡梅隆在2016年发表了一项研究,指出新神经元确实与社交行为有关。

研究团队在大鼠们中间建立了社会阶层,再将处在统治地位的雄鼠移走,破坏掉社会阶层。当研究人员对取出的动物大脑内神经元进行计数时,他们发现,与社会阶层稳定的对照组大鼠相比,社会阶层被破坏掉的组里的大鼠的新神经元更少。社会阶层不稳定、新神经元数目又更少的大鼠并没有表现出任何焦虑或认知受损的迹象,但它们不像控制组大鼠那么愿意跟新放进笼子的大鼠相处,它们更乐于跟早先认识的大鼠呆在一起。当被给予了催产素以促进神经发生时,实验组大鼠重新开始与新放进笼子的大鼠接触和相处。

卡梅隆实验室关于大鼠注意力转移的研究源于他们对压力的研究,当时他们观察到,啮齿动物们有时无法把注意力从一件事切换到另一件上。重新研读相关文献之后,卡梅隆发现,1969年的一项实验似乎表明神经发生可能影响任务切换行为。之后,她的团队就做了水瓶实验,来观察大鼠的注意力转移功能。抑制成年大鼠的神经发生,导致它们将注意力从喝水转移到寻找声音来源的能力下降了一半。

“卡梅隆团队的论文非常有趣。”J.蒂亚戈·共查韦斯(J. Tiago Gonçalves)评价说。共查韦斯是纽约阿尔伯特·爱因斯坦医学院(Albert Einstein College of Medicine)的神经学家,他也在研究神经发生,不过并未参与卡梅隆的研究。他提到,研究结果可以解释一些行为任务实验的发现,以及不同行为任务结果的不一致。共查韦斯也补充道:当然,我们还需要后续研究加以印证。

卡梅隆认为,注意力转移可能是海马体影响的另一项功能,只不过一直以来都被研究者所忽视。产生新神经元和自闭症或其他注意力相关障碍之间,或许存在着联系,等待我们去揭开,她说道。在行为测试中,患自闭症的儿童往往很难把注意力从一张图片转移到另一张,除非前一张图片消失。

卡梅隆补充道,我们现在逐渐了解到,神经发生在成年动物脑内还发挥着除了学习和记忆之外的许多功能。不过注意力相关的实验任务往往也涉及记忆,她提醒道。“你要是不注意某个事物,就记不住它。”

除了海马体,新神经元还会出现在其他脑区吗?

尽管不是所有神经学家都同意这一观点,大部分学者都认为,在包括人类在内的大多数哺乳动物的海马体内,神经发生一直都在持续。在啮齿动物和其他一些动物脑内,研究者观察到神经发生还会出现在嗅球。新生神经元是否会出现在其他的脑区,则更受争议。

早在21世纪初,就有证据表明灵长类动物的纹状体内出现了新神经元。2005年,美国国立精神健康研究所的希瑟·卡梅隆和同事们证实了这一结果,他们发现大鼠的新皮质(参与空间推理、语言、动作和认知)和纹状体(参与对动作的规划和对奖励的反应,以及自我控制和灵活思维)都存在新生神经元。

将近十年后,斯德哥尔摩卡罗林斯卡学院(Karolinska Institute)的乔纳斯·弗里森(Jonas Frisén)和同事们利用来自原子弹试验的碳-14同位素,确定了神经细胞的产生时间。弗里森等人通过研究死后成年人的大脑,证实了人类纹状体内确实存在新神经元*。

*译者注:见《原子弹如何造福生物学:同位素示踪法助力生物年代测定》(Isotopic Bomb Traces Are a Boon to Biological Dating)一文。

“这些结果太棒了。”卡梅隆不禁感慨道。弗里森等人的研究支持了她的观点,即人的一生中,大脑会产生不同类型的神经元。“不过问题在于,这些新生神经元都是极其微小的细胞,位置分散,数目又特别少。所以它们很难被观察到,也很难研究。”

原文:https://www.the-scientist.com/features/what-do-new-neurons-in-the-brains-of-adults-actually-do--67459

本文来自微信公众号:神经现实(ID:neureality),作者:Ashley Yeager