扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:腾讯互娱社会价值研究(ID:ieg_svri),原标题《游戏为媒:去玩,去生活,去发现无限可能》,作者:宋巧玲、李淼,受访者:周逵(中国传媒大学新闻传播学部副教授),头图来自:视觉中国

从硬核玩家到硬核游戏学人

“从时间长度和投入的时间来看,我应该算是硬核玩家了。”谈到游戏,周逵可谓如数家珍——“当年中学时期玩了很多,我一直比较喜欢玩运动类游戏”,FIFA系列、实况足球等经典足球游戏都不在话下。

虽然同时期还有一些同学在玩更硬核的《最终幻想》之类的游戏,但周逵半开玩笑地坦承“可能是因为现实中虽然喜欢运动,但一向不是特别擅长”,“似乎游戏里头Avatar和真实人格有互补性”。

2016年,曾经的游戏少年正式发表了他的第一篇游戏研究论文《作为传播的游戏:游戏研究的历史源流、理论路径与核心议题》。彼时“国内做游戏研究的人还很少”,国际学术界最热门的游戏研究在中国本土仍处于蛮荒阶段。

与此同时,从2014、2015年起,随着中国逐步进入4G时代,以MOBA为代表的手机端游戏突飞猛进,其影响力辐射之广,前所未有地使“整个游戏人群变成话题现象”。周逵回忆道,“包括后来休闲游戏、女性向游戏火爆这几个重要的节点,从那时开始就觉得应该可以做这方面的研究。”

周逵玩过的最早的FIFA系列游戏《FIFA97》

(图片来源:http://mrw.so/632Slb)

正如一位资深硬核玩家为新手玩家撰写的通关攻略,第一代航海家为后来的冒险者绘制地图,《作为传播的游戏:游戏研究的历史源流、理论路径与核心议题》就如同一张游戏研究的“航海地图”。“一个领域刚起来的时候,通常新的研究者会觉得找不到方向,好像什么都可以做,但是也不知道该怎么做。我觉得画地图很重要,就相当于是自己尝试大航海一样,大航海的结果就是画了世界地图画,然后就从各个地方史变成了全球史,我觉得学术研究的脉络打通也是一样的意思。”

因此,这篇文章也像编写文化图谱似的,历时性地梳理了游戏研究的谱系及其文化性、哲学性存在的渊源,并试图深入到当下媒介社会学、文化人类学和传播学研究的纵深之处,试图探求游戏与主流话语的互动和共鸣之处。

谈到自己研究游戏的初衷,周逵却认为自己并非什么航海者,最早更像是“划船出去看一看大海上有什么好玩的东西的人”,出去了一趟,就觉得应该画一张地图。游戏研究对周逵而言,更多地是在“和自己对话”。

“玩游戏从小到大对于我的私人生活来讲是一个很重要的事情,从个人生命经验史的角度来讲,这件事情在我生活当中很重要。所以我觉得它应该被重视,应该得到尊重。所以我是想通过游戏化、游戏研究的方法去重新审视一下应该怎么样理解自己这部分的生命经验……”说到这里,周逵停顿了一下,看穿了听者的心思,笑着说“说起来好像听起来好像挺装的,但实际上真的是这么想的。”

2015年,周逵评上副教授以后,学术节奏进入了一个比较舒服的状态,也恰是“重新与自己对话”的好时机。“我那个阶段写文章逛主题公园似的,我觉得我以前做了好多事情,我当时做这件事情的时候可能没有办法能理解这件事情。但是现在我掌握了一定的理论工具,就觉得可以把以前自己经历过事情至少一个个地写一篇论文,然后也算是做一个小小的阶段性的总结,用理论的方法来抽象自己。就相当于把你自己曾经的一段生活经验,用一个学术化的第三方或者是一个更高的视角来重新从第三者角度来审视一下。”

游戏作为观念史,作为人类的社会生活史

早期的游戏研究主要有两个方向,一是游戏设计,二是文化和受众。游戏设计属于交互艺术领域,而非纯粹的人文学科研究,随着新闻传播等社会学科的进入,更多研究者开始关注游戏人群。周逵在清华读博时,主攻的是传媒经营管理领域的研究,“更偏向产业一些”,但周逵的个人兴趣却“更偏文化和受众研究”,具体而言主要聚焦在“游戏作为观念史”和“游戏作为人类生活史”两大视角。

首先,游戏作为一种娱乐行为,它在社会观念史中是怎样被建构起来的?“说白了为什么我们以前打游戏要躲着打,现在我们玩游戏可以变成职业联赛?为什么以前叫电子海洛因,现在叫电子竞技?为什么以前打游戏要躲着父母,现在KPL可以登堂入室,可以去鸟巢,可以去最牛的场所?”周逵指出,这种转变的背后是社会观念的变化。而这种变化是如何建构的,背后的动力机制是什么则是核心议题。

2017年英雄联盟全球总决赛在鸟巢举办

(图片来源:https://www.ettoday.net/dalemon/post/31083)

“一切历史都是观念的历史,传媒史当然也是观念的历史,怎么来理解一个传媒行为在社会观念当中的正当化程度,是我最近比较关心的”。周逵指出,从观念史的角度,游戏从不入大流到登堂入室,“跟整个社会结构转型有关,跟消费经济、整个社会观念的保守和松弛密切相关”。

以游戏研究为例,周逵认为“从游戏行业在中国整个传媒行业重要性来讲,游戏研究显然是被低估的”,但随着传媒产业结构变动,带来的新闻传播行业的结构变化,对于游戏研究的观念变化也与产业同步变化,所以近几年游戏研究也慢慢多起来。

“我最早那篇文章投了另外一个更顶级的刊物,当时他们把我拒了,觉得文章跟这个行业关系不大,那个时候他们的主编可能还比较保守。现在那个刊物我是审稿人,发现游戏类的文章还挺多的,我觉得这是一个好的现象——最严肃的或者是在学术上最保守的刊物,都已经开始大量涉猎。我觉得总体来讲是越来越多的人从事其中,这可能也跟年轻学者参与越来越多有关系。”

另外,游戏作为人类社会生活的一部分,是如何与人类社会生活经验交织与融合的?“游戏作为人类最古老的一种社会行为、交往行为,在自小到大的这种社会生活经验里头,是怎么被并入进来的?”

周逵认为,研究游戏不光是研究游戏本身,“因为玩游戏不仅仅是‘玩’这一个动作,而是一些列复杂动作,包括在参与过程当中互动,比如兄弟姐妹间的互动,朋友间的互动、组团、看综艺、写同人文学……这是一整套的社会生活、一系列的实践”。

因此在游戏研究中,周逵认为应当将“玩(play)”往上抽象一层为“实践(practice)”,并且置于更广泛的社会互动行为中来看。因为人类一切行为都是为了建构意义,“如果我们做某件事情没有意义,就没有动力”,所以应“从人类学角度分析为什么人类要‘玩’,它的意义和价值是什么,然后在电子时代它的特殊性又是什么,如何在‘玩’的过程当中共同建构意义的”。

此外,周逵认为好的游戏研究不能把游戏人群和其他人群割裂开,需要和更大的社会科学去对话,从人情社会史的角度去看游戏这种社会行为。“当你把研究镶嵌到一个更长的时间维度里头,比如你研究80年代末90年代初玩任天堂的人群,尽管有些游戏可能已经没什么人玩了,但文章依然有意思,就像是当年社会生活史的一个画像。”

在观念史和社会生活史这两大纵向脉络下,更具体地则是去关注技术与人、游戏文本。“新媒体技术在早期主要是做受众研究,电视刚刚被刚普及的时候,也是有大量的做电视受众研究的,比较直接、有具象的可被研究的对象。”

例如,周逵在2018年发表的《沉浸式传播中的身体经验:以虚拟现实游戏的玩家研究为例》就探讨了在虚拟现实技术下,受众的自我感官系统被沉浸式的媒介环境所取代后,其“真实/虚拟”的经验结构会受到何种影响。

另外一个是做文本研究,比如游戏文本本身是怎么被建构起来。“比如说,我们去做王者荣耀的项目指导也就是参与到一点点,在这种游戏的研发过程当中,大致会知道一些它的项目研发的内容生产过程,这样对文本分析的时候就更深入一些,能够看到它是怎么被生产出来的过程,而不只是看到表面上的文本。”

在刚刚结束的2020年,周逵作为项目指导参与了《王者荣耀》全新资料片版本的共创,一同参与该项目的专家还有担任王者荣耀学术顾问的复旦大学文科资深教授葛剑雄、文史作家朱晖。

疫情宅家,游戏成为一种空间,切换方式,带来了一些破圈的希望

2019年底开始,新型冠状病毒疫情全球流行,很长一段时间,各地的人们若非必要都尽量宅家。未来资源咨询公司(Futuresource)数据显示,疫情宅家期间,每周游戏销量上升了40%~60%。对很多人而言,游戏不仅是与隔离中的朋友保持联系的方式,还提供了一个能暂时遗忘疫情的平行宇宙。

疫情期间,周逵也经常通过玩游戏使自己“在高压运行之下得到舒缓”。“从短期来看,大家居家的时间都变长了,那么你总会需要有一个自己的隐秘的角落,比如沉浸在游戏里面去。”周逵认为,在疫情期间或者后疫情时代,“游戏是一种很好的切换空间的轨道,像MOBA游戏一局十几二十分钟,玩家可以短暂地去从物理环境里头脱离开,起到调剂的作用。”

长期来看,周逵认为游戏“结成了更多的社会交往方法”。周逵自己就加入了几个游戏战队群,还结识了不少朋友。“以前和朋友聊天,都是QQ、微信上群聊,现在多了一类‘玩伴’……以前可能很多人觉得游戏玩家都是一帮不懂事的小孩,后来发现其实有很多和你相似的人,我们学者就有一个群,我们自黑地起名叫‘玩物丧志的学者群’。”

“如今每个人都生活在自己的圈子里,越来越‘内卷’。社畜的生活圈是一个缩圈的过程,要么是与自己生活相关的人打交道,要么是工作的同事,不然就是家人……人际关系被高度压缩”。周逵认为,在社交空间不断被快节奏的现代生活压缩的当下,游戏更重要的是提供了一种“跨圈”的新方法,一种打破信息茧房的新途径。

“通过游戏,可以认识很多不在我们传统社交圈里的人”。比如“我随机匹配的时候经常被队友坑,后面我就去一个叫比心的App,找了一个代练小哥。那哥们是广东人,在浙江打工,到了浙江以后因为疫情找不到工作,唯一能找到的工作还需要大专以上学历,他压根就没有大专学历……房租交了也没法走,就在比心上做代练……现在我跟他聊的可好了,叫我哥。你看这种社会联系,按照以前的这种社会交往,我是断然不可能认识的。”

周逵指出,“游戏这样的一种传媒,可能可以为我们越来越‘缩圈’、越来越容易‘社死’的社会关系,带来一点点新的希望。”

真实与虚拟融合的游戏——娱乐(Entertain),启迪(Enlighten) ,强化(Enhance)

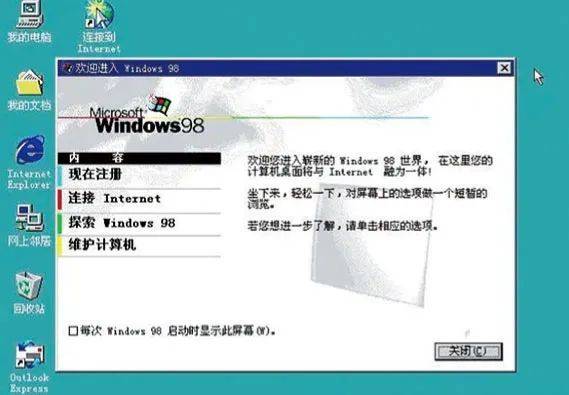

“以前上网还是很有仪式感的,你要点击MODEM,然后发出,才完成一个跟国际互联网的接入,很有意思……以前还有个词,叫网瘾,现在已经没有人提网瘾这个概念了,因为现在几乎所有人只要醒来,就在网上挂着手机端。”周逵认为,我们现在已然处于全真互联网的浪潮之中。“现在手机买回来你不会关机,你作为一个电子信号,所有数据就在网上,所以我觉得已经没有线上和线下之分了。”

上网的“仪式感”

(图片来源:http://mrw.so/5VwFFk)

周逵从媒介使用的角度指出,我们从事任何一种媒介行为,可以从个人社会资本增加作为观察维度。而在线上线下融合的当下,游戏已经成为了“一个很好的社交启动器和强化剂”。因为“以前玩游戏觉得好像认识的人越来越少了,现实当中的朋友也不打交道了,只沉迷于网上,就好像网上和线下是分开的,对吧?那个时候对于游戏的批评就是说学也不上了去网吧,跟家里人都不打交道了,一有时间就玩游戏。但现在你会发现好像不是这样了。”

周逵解释道,因为真实社交关系链的导入,人们能够借助游戏超时空连接,从这个层面上来说,“游戏非但不是反社会行为,更是亲社会行为”。“举例来说,你和你表兄弟之间的关系,以前过年的时候聚在一起打打扑克也就这样了,现在你们随时还能在一起玩一把游戏。”对于家庭而言亦是如此,周逵指出,如果父母的媒介素养高,能客观看待孩子对玩游戏的喜爱,家庭氛围更好,则更可能让玩游戏本身成为一种亲家庭性,而不是一种反家庭性。

从PC互联网时代到移动互联网时代,周逵作为玩家、游戏研究者见证了游戏逐渐发展成为大众休闲娱乐活动。在走向虚拟与现实深度融合的全真互联网时代的今天,周逵认为游戏的“3E”价值将更为彰显——“一个是娱乐,Entertain,第二个是叫Enlighten,就是点亮启迪,第三个就是Enhance,就是加强人的社会关系,‘点赞之交’变成‘共玩之交’。”

“如果我要做一个游戏策划人,我该怎么做?”,周逵咂摸着采访的最后一个问题。游戏机在工厂大院的角色就像工业时代的尾声一个工人家庭里摆放的一台黑白电视,是社会阶段间衔接的符号,是童年望向世界的窗口。“(我的游戏)大概率会来自我的生活经验吧”,周逵说,“可能更想做一个自我表达的东西。”

工业文明给周逵童年的游戏经验留下了深刻的烙印,汽油的气味、金红的铁水、冶炼车间的高温似乎不断提醒着他用手背抹去额头腾腾的汗水,周逵希望将自己的生命经验镌刻在游戏的世界,以铭记并分享他成长的时代。冰砖、澡堂、工厂解散、大院拆除,周逵盘算着脑海里的意象,讲述一个时代向另一个时代跨越中经历的坍塌与重建,“我不太会画画,我要会画画,我肯定会画一堆这种东西。”

本文来自微信公众号:腾讯互娱社会价值研究(ID:ieg_svri),作者:宋巧玲、李淼,受访者:周逵