扫码打开虎嗅APP

虎嗅注:1966年,袁隆平的论文《水稻的雄性不孕性》在《科学通报》上发表,报道了水稻植株的雄性不育现象,系统性地提出“三系法”育种思路,由此拉开我国杂交水稻育种的序幕。正是此文的发表,使袁隆平在政治动荡的岁月里,仍能获得继续从事研究的时间与空间,继续推进杂交水稻研究。本文节选自《袁隆平口述自传》(湖南教育出版社),转自“知识分子”,编发谨为悼念。

本文经授权转载自微信公众号:《知识分子》(ID:The-Intellectual),作者:袁隆平(口述)、辛业芸(整理),原文标题:《袁隆平口述:50年前在《科学通报》上发表第一篇论文》,题图:视觉中国

饿殍的震撼

在1960年前后,我们国家有三年自然灾害加上人祸,闹大饥荒。当时吃不饱饭,那真难受啊,也有饿死了人的!我至少亲眼看见5个人倒在路边、田埂边和桥底下,真的是路有饿殍!

那种凄惨的场景对我有很大的刺激,让我深切体会到了什么叫做“民以食为天”,深深感受到了粮食的重要性,没有粮食太可怕了!没有粮食,什么都谈不上,什么事情都干不成!粮食是生存的基本条件、战略物资。这对我触动很大,心灵受到震撼!

身处困难时期,大家成天都想能好好吃饭,能吃饱饭。我曾做梦梦见吃饭时吃扣肉,醒来才知是南柯一梦。饿急了,有什么东西就吃什么东西,草根、树皮都吃。为了填肚子,那个时候搞什么增粮法——双蒸饭,就是把饭蒸两次,本来二两米蒸一碗饭,就蒸到一碗半那么大。有些还放了苏打,米饭就发了,像发馒头那样发很大。

但实际上干物质只有那么多,吃了很快就消化掉了,照样饿,而且饿得更快。有时候用米糠来替代,不仅越吃越饿,而且解不出大便。

我原本是整年游泳的,学校旁边就是沅江,一年四季游泳,都是横渡沅江,游过去游过来。即便是冬天气温-2℃,下雪,水温有9℃,我也游。但在1959、1960、1961年三年困难时期,因吃不饱饭,就中断了游泳。没有能量,你怎么游得动呢?

那时候在农村实习,吃不饱就双脚松软无力,出现水肿。生产队一口大锅,七、八十人吃的菜,就放一小杯的油涂一下,然后把红薯藤、老茎杆煮一大锅来吃。那个时候苦得很,但我和我周围的人还没达到吃观音土那个地步。我们跑去山上去挖那种含有淀粉的植物的根,可以烤熟来吃。

冬天是很难熬的,到晚上,睡觉前先烤火,把脚烤热了以后再放到被窝里面去,可是烤热的脚很快就冰凉了,到第二天早上起来还是冰凉的。没得饭吃身体就没有能量啊!那个时期,饥饿难受的滋味到现在回想起来,仍是不堪回首。

我们是学农的知识分子,特别是在建国之后,受到国家培养,是想为国家、为社会做贡献的。面对全国粮食大规模减产,几乎人人吃不饱的局面,作为一名农业科技工作者非常自责。本来我就有改造农村的志向,这时就更下了决心,一定要解决粮食增产问题,不让老百姓挨饿!

来自农民的启发:“施肥不如勤换种”

我试图用孟德尔、摩尔根的遗传学开始搞育种,首先考虑的是研究小麦、红薯。

就在那时,开过一个全国小麦会议,使我感到惊讶的是西藏的小麦亩产上了1000斤;而湖南小麦产量是全国的倒数第一(平均不到300斤)。原因是气候不适合,易得赤霉病,我由此意识到在湖南搞小麦没前途。

搞红薯研究时,正面对全国性的饥荒,中央提出“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,提出“全党动手大办农业、大办粮食”。与此相应,我们农校搞教学、生产、科研相结合,师生要深入农村,支援农业。因此,我带学生下到农村实习,向农民学习,进行思想改造,与农民同吃、同住、同劳动。当时我搞了红薯高产垄栽试验,最高的一蔸竟达到20斤!

然而,我并没有继续搞红薯。我意识到搞红薯没有多大意思,因为不是个主要作物,不受重视,没有课题,没有经费,做不下去。实际情况是,在湖南百分之九十以上的粮食都是水稻,因此最突出的作物是水稻,其他的不太受重视。

其实,我自幼就对米有一种莫名的感情。才稍稍懂事的时候,记得是在德安老家,我父亲有时从天津带来小站米,并对我们说:“这是最有名的小站米, 你们觉得好不好吃?” 在我幼时的记忆中,这个印象特别深,因为觉得那米真的很好吃。

意识到水稻才是我国的主要粮食作物之一,更是南方的首要粮食作物,于是我从1960年起,把目标又从研究红薯转为研究水稻。于是,我搞起了水稻方面的试验。我搞了水稻的直播试验、密度试验,其中,直播试验每亩比一般的增产90-100斤。

在农村实习当中,我看到一些农民从高山上兑了种子,担回来种,就问他,为什么你跑到那么高的山上去换种呢?他们说山上的种子质量好一些,产得多些。

他接着还说了一句话,叫做“施肥不如勤换种”,意思是说同样的条件,同样的施肥管理,只要种子好,产量就会高一些,就是最经济最有效的提高产量的办法。这对我有很大的启发:农业上增产的途径有很多,但其中良种最重要。

在与农民们的接触中,他们也诚恳地对我说过:“袁老师,你是搞科研的,能不能培育一个亩产800斤、1000斤的新品种,那该多好!”农民们纯朴的话语使我触动很深,我意识到了农民紧迫的需要是什么,那就是良种!

决定性的思考与选择

我那时已从文献上了解到,在西方发达国家的遗传学研究已经进到分子水平的同时,孟德尔、摩尔根的遗传学理论也已在生产上获得明显效果。

1923年美国科学家通过十年的杂交玉米试验,成功地将玉米产量大幅度提高了;后来在墨西哥又培育出了增产显著的小麦品种。世界上五大作物中,只有水稻在培育优质、高产的品种上停滞不前。

在农业育种研究工作中,当时流行着一种最简单也是有效的方法,叫“系统选育”。就是在田里面选择表型优良的单株,特别是在农民的田里面去选优良的稻株,再从优中选优。

按着这种方法,我就在田里选种,选大穗子。农民的品种,我们叫它“群体品种”,参差不齐,有好有坏,但是你事先无法知道,反正是去选好的。它当代表现得好的可能性有两种,一种是本性好;还有可能是那个地点好,土壤肥一些。

倒底是本性就好,还是条件好一些呢?就得把当代的种子收起来,第二年在同样条件下种下去比较和鉴定,如果它本性是好的,一定仍然表现好;如果是环境影响的,那就会表现不好。

许多品种都是通过这种方法,把遗传性好的品种培育出来的,如著名的小麦专家金善宝,他的南大219就是这么穗选出来的;很多劳模,如陈永康选育的“老来青”水稻品种也是这么选出来的。

我每年在水稻抽穗到成熟的期间到田里面去选。1961年7月的一天,我和往常一样来到农校的试验田选种。突然,在一丘早稻田块里,发现一株形态特优的稻株,“鹤立鸡群”,长得特别好。穗子大,籽粒饱满,十多个有8寸长的稻穗向下垂着,象瀑布一样。我挑了一穗,数一数粒籽,竟有230粒!当时我认为是发现了好品种,真是如获至宝!

我推算了一下,用它作种子,水稻产量就会上千斤!而当时高产水稻的产量一般只不过有500、600斤,可以增产一倍呀,那可就不得了了!我好高兴,马上给它作了标记,进一步培育。心想亩产千斤就有可能实现了!

到成熟时,我把这株稻株的种子小心翼翼地收下来,心中怀着强烈的期待。第二年春天,把这些种子播种到田里,种了一千多株。我天天往那里跑,管理得很好,每天观察啦,施肥啦,灌水啦,除草啦,“望品种成龙”,渴望有惊人的奇迹出现。

但是,禾苗抽穗后竟让我大失所望,抽穗早的早,迟的迟,高的高,矮的矮,参差不齐,没得一株有它“老子”那个模样。我感到很灰心,失望地坐在田埂上,半天呆呆地望着这些高矮不齐的稻株,心里在想,为什么会这样?

突然,失望之余来了灵感:水稻是自花授粉植物,纯系品种是不会分离的,它为什么会分离呢?这种性状参差不齐的表现,是不是就是孟德尔、摩尔根遗传学上所说的分离现象呢?我眼睛一亮,心中突然感到非常欣喜,我想很可能我选的那株优良的水稻,即那株鹤立鸡群的水稻乃是一株天然的杂交稻!

因为只有杂种的后代才可能出现分离。那么就是说,杂种优势不仅在异花授粉作物中存在,而且在自花授粉作物中同样也存在?在这个灵感的启示之下,我赶紧仔细地作了记载,反复统计计算。高矮不齐的分离比例,正好3:1,证明完全符合孟德尔的分离规律。这一重大发现令我异常兴奋,心想:自然界既然存在天然杂交稻,水稻这种自花授粉作物存在杂种优势是确实的,应该是可以通过人工的方法利用这一优势的。

1963年,我通过人工杂交试验,发现的确有一些杂交组合有优势现象。这样,我就坚定了这么一个信心,水稻具有杂种优势现象!并认定是提高产量的一个途径。从此萌生了培育杂交水稻的念头!

回顾一下这几年走过的路,大致是这样的:最初搞无性杂交,结果闹了许多笑话;后来搞小麦呢,觉得在湖南没前途;搞红薯呢,感觉是个搭头,意义不大。转过来开始研究水稻,在一个偶然的机会,老天爷给我面前摆了一株特殊的水稻,让我看到了。起初以为能成为一个高产的品种,结果一瓢凉水泼下来,我心中预想的“龙”变成了“虫”。

不过,这瓢凉水也让我发热的头脑冷静了下来,经典遗传学的理论在这时启发我悟出了道理,认为水稻具有杂种优势。而当时的学术界认为水稻是自花授粉植物,是没有杂种优势的;但我在现实当中看到了确有优势。其实,水稻本来就有0.1~1%的天然杂交率!

我由此推断水稻会具有强大的杂种优势!天然的杂交稻有优势,人工培育杂交稻也一样必定会是有优势的!于是我坚定了信心,决定研究杂交水稻。

这时,我打算对遗传学理论和实践的最新进展再多做些了解,但是在这湘西南的偏僻角落是没有这个条件的。不由得回想起了母校的管相桓教授,他在文革初期已被迫害致死,已无法向他请教。记得他在生前很推崇鲍文奎先生。鲍先生当时是中国农业科学院作物研究所的研究员,早年是在美国著名的加州理工学院生物系获得的博士学位,而摩尔根正是长期在那里担任过系主任的。

1962年暑假,我自费到北京,拜见了鲍先生。那时他不到50岁。他在与我的谈话中,很鲜明、尖锐地批判了李森科在学术观点上的错误,鼓励我在科研上要敢于大胆探索,还特别指出“实事求是才是做学问的态度”。

在他的指点下,我还在中国农科院的图书馆里阅读了不少专业杂志,那是当时在下面根本无法读到的,有遗传育种学科前沿的基本情况、有我感兴趣的理论探索的热点问题、有杂交育种的实际进展等等。因为我是带着问题来的,收获是蛮大的。

后来在文革中,大约是在1970年左右,我还到北京拜访过一次鲍先生。当时他刚从“牛棚”里出来不久。他认为在自己受到冲击,没有人敢来接触他的时候,我居然来拜访他、请教他,因此他很高兴。他还亲自下厨,在家中招待我吃了一顿饭。

经典遗传学理论认为:稻、麦等自花授粉作物,在其进化过程中经过长期的自然选择和人工选择,淘汰了不良基因,所积累和保存下来的几乎都是有利基因。美国著名遗传学家辛诺特、邓恩和杜布赞斯基所著《遗传学原理》一书中,在论述“不同生物体的杂种优势”时,以小麦为例,明确指出自花授粉作物“自交不会使旺势消灭,异交一般不表现杂种优势”。

因此,作物遗传育种学界对水稻这一严格自花授粉作物的杂种优势现象普遍持否定态度。其论点是异花传粉植物自交有退化现象,因此杂交有优势现象;自花传粉植物自交无退化现象,因此杂交无优势现象。但是,这一论断仅是一种形式逻辑的推理,没有实验上的根据。既然玉米的自交系(纯系)所配的杂交种有杂种优势,为什么水稻品种(纯系)没有,我总是怀疑这一点。

“无优势论”这一理论观点,只是根据某些异花授粉作物的自交有衰退而杂交有优势的现象推断出来的。分析事物不看其本质,而只看表面现象,把优势的有无归诸于受植物固有的生殖方式所制约,这显然是错误的。

至于自花授粉作物,它与异花授粉的区别,不过是繁殖方法上的不同而已,绝不是影响杂种优势有或无的因素。我认为,作物杂交有无优势,决定性的因素不在于自花授粉或异花授粉的繁殖方式,而应该在于杂交双亲的遗传性有无差异。

只要有差异,就会构成杂种内在的生物学矛盾。这种矛盾能够促使杂种的生活力增强,就会产生杂种优势。我想,只要我们能探索出其中的规律,就一定能够遵循这一规律培育出人工杂交稻来。

那么,将这种杂种优势应用到生产上,就可大幅度提高水稻的产量。

杂交水稻选育的思路

我由发现天然杂交稻进行推想,认为必定存在天然的雄性不育水稻。为了人工培育杂交稻,首先必须选育一种雄性不育的特殊品种。这个品种,它的雄花退化,雌花却是正常的,这种现象在自然界中存在的概率是万分之一,叫雄性不育。由于它要么没有花粉,要么花粉发育不正常,因而不能起授精作用;但它的雌性器官正常,只要给它授以正常花粉就能授精结实。

关于杂种优势,我国劳动人民早在公元584年前后的《齐民要术》一书中,就记载马和驴杂交的后代——骡子,要比双亲都健壮,适于劳役,又耐粗饲;1637年出版的《天工开物》一书中,也有关于养蚕业利用杂种优势的记载。1760年德国学者科尔鲁特曾建议在生产上利用烟草杂种的第一代。达尔文是杂种优势理论的奠基人,他用整整十年时间广泛收集了植物界异花受精和自花受精的变异情况,第一个指出玉米杂种优势的现象。贝尔从1862年起,研究玉米杂交效应,指出生产上可利用品种间杂种第一代。谢尔通过多年研究,已注意到玉米自交衰退与杂交有利的现象,他在1911年将此现象定名为“杂种优势”(Heterosis)。

杂种优势是生物界的普遍现象,小到细菌,高到人类都具有杂种优势。一般来讲,遗传性有一定差异的亲本交配所产生的后代,一般都有优势或劣势。20世纪20、30年代起,美国开展利用玉米杂种优势育种工作,现在已将杂交玉米推广面积达到全美玉米播种面积的近百分之百(约3800hm2),开创了(异花授粉)植物杂种优势利用的先河,成功地将玉米产量提高;司蒂芬斯利用西非高梁和南非高梁杂交选育出高梁不育系3197A,并在莱特巴英60高梁品种中选育出恢复系,利用“三系法”配制高梁杂交种在生产上应用,为异花授粉作物利用杂种优势开创了典范。然而,自花授粉作物水稻的杂交优势利用技术却没有突破。

杂交水稻是利用杂种优势现象,即用两个品种杂交,杂交之后,由于品种之间的遗传有差异,这个差异就产生了内部矛盾,矛盾又产生了优势。由于杂种优势只有杂种第一代表现最明显,以后就没有优势了,就要分离,因此需要年年生产杂交种子;也就是说马和驴杂交生下骡子,骡子不生骡子,它也就这样每年需要马和驴杂交产骡子的。要利用水稻的杂种优势,其难度就是如何年年生产大量的第一代杂交种子。但是,水稻属自花授粉作物,颖花很小,而且一朵花只结一粒种子,如果要象玉米那样,依靠人工去雄杂交的方法来生产大量杂交种子,每天能生产多少种子呢?少量试验还可以,用到大田生产上是不可能的。也正因为如此,长期以来水稻的杂种优势未能得到应用。

解决这个问题,最好的一个办法就是要培育一种特殊的水稻——“雄性不育系”,由于它的雄性花粉是退化的,我们叫做“母水稻”,有的人也把它称作“女儿稻”。由于这种水稻的雄花没有花粉,要靠外来的花粉繁殖后代。换句话说,不育系就是人工创造的一种雌水稻,有了不育系后,把它与正常品种相间种植,并进行人工辅助授粉,就可以解决不要人工去雄便能大量生产第一代杂交种子的问题。

所以说,不育系是一种工具,借助这种工具可以生产大量杂交种子。我们后来的杂交稻制种就是通过在田里种几行雄性不育的水稻,再在它们旁边种几行正常的水稻品种,让它们同时开花,并在开花以后,用人工辅助授粉方法让正常水稻的花粉满天飞,落到雄性不育水稻的雌蕊上,这样来实现大规模生产杂交种子。

我查阅了国内外有关农作物杂种优势利用的文献,从中获悉,杂交玉米、杂交高梁的研究是从天然的雄性不育株开始的。借鉴玉米和高粱杂种优势利用的经验,我设想采取“三系法“技术路线:通过培育雄性不育系、保持系、恢复系,实现“三系”配套,以达到利用水稻杂种优势的目的。具体讲,就是培育出水稻雄性不育系,并用保持系使这种不育系能不断繁殖;再育成恢复系,使不育系育性得到恢复并产生杂种优势,以达到应用于生产的目的。

三系中的保持系是正常品种,但有一种特殊的功能,就是用它的花粉给不育系授粉,所产生的后代仍然表现雄性不育。由于年年要生产第一代杂交种子,就要年年提供大量的不育系,而不育系本身的花粉不起作用,不能自交结实。繁殖不育系种子,就是通过保持系,它是提供花粉的,花粉授给了不育系,所产生的后代仍然是不育,这样不育系才一代代地繁殖下去。没有保持系,不育系就呈昙花一现,不能繁殖下去。

在生产运用中,还须选育另外一种品种给不育系授粉,这样的品种有另一种特殊功能,即它给不育系授粉之后,所产生的后代恢复正常可育,因此这种品种叫做“恢复系”。如果产生的后代正常结实,又有优势的话,就可应用于大田生产。由此可见,要利用水稻的杂种优势,必须做到“三系”配套。

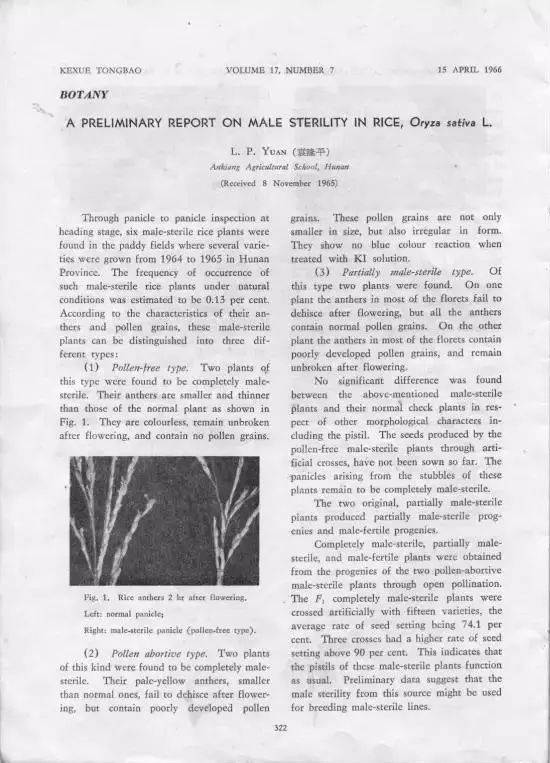

在《科学通报》上发表《水稻的雄性不孕性》

早在1926年,美国人琼斯首先发现水稻雄性不育现象,并首先提出水稻具有杂种优势,从而引起了各国育种家的重视。后来,印度的克丹姆、马来西亚的布朗、巴基斯坦的艾利姆、日本的冈田子宽等都有过关于水稻杂种优势的研究报道。科学家对水稻杂种优势利用的研究,首先是从不育系的选育开始的。

1958年,日本东北大学的胜尾清用中国红芒野生稻与日本粳稻藤坂5号杂交,经连续回交后,育成了具有中国红芒野生稻细胞质的藤坂5号不育系。1966年日本琉球大学的新城长友用印度春籼钦苏拉包罗Ⅱ与中国粳稻台中65杂交,经连续回交后,育成了具有钦苏拉包罗Ⅱ细胞质的台中65不育系。

1968年,日本农业技术研究所的渡边用缅甸籼稻里德稻与日本粳稻藤坂5号杂交,育成了具有缅甸里德稻细胞质的藤坂5号不育系。但是,这些不育系均未能在生产上应用。日本甚至在1966年实现了“三系配套”,但由于杂种优势不强,或制种问题未能解决等原因,始终没有走出试验的圈子。

1961年夏天我发现那株天然杂交稻,之后我获得灵感:既然自然界存在杂交稻,也就会有天然的雄性不育株,因为水稻之所以会天然杂交,关键就在雄性不育株。鉴于美国研究的玉米和高粱的雄性不育株起初都是在自然界中找到的,而水稻与玉米、高粱又同属禾本科植物,它们之间具有一定的共性,这共性也可能会体现在都有天然雄性不育株上吧,只是过去没有这方面的有心人去关注与发掘,或是有人注意到了但还没有找到而已。

不管怎样,反正当时的实际情况是,这种天然雄性不育水稻,不仅我们自己没有见过,就连中外文献资料中也未见报道。我们知道的只有一点,即花药不开裂是许多作物的雄性不孕性性状之一,因此我们就根据这个特征来按图索骥。寻找到天然的水稻雄性不育株,用以作为培育雄性不育系的材料,再用来培育杂交水稻。

1964年6、7月,水稻开始进入抽穗扬花的时节,我开始寻找天然的水稻雄性不育株的工作,具体讲就是到稻田里仔细寻觅。为了找到我意想中的天然雄性不育株,每天我都鼓起勇气去,可都是乘兴而去,败兴而归。那是很辛苦的,我早上吃了早饭就去下田,带个水壶,两个馒头,中午不回来,一直到下午4点左右才回来。上面太阳晒,很热;下面踩在冷水中,很凉,因为没有水田鞋,都是赤着脚。就是那样差的条件和饮食,我肠胃病就是那样引起的。每天天亮时就去,在几千几万的稻穗里寻找,像大海捞针一样在稻田里一穗穗、一株株、一行行地观察。6、7月份,天气很热,却是水稻开花最盛的时候,也是寻找不正常雄蕊的最佳时机。

日复一日,没有收获,但我又总是乐观地期待着明天,这种意念支撑着我努力地寻找。头顶着似火骄阳,行走在茫茫的稻海之中,我把注意力都集中到正在开花和刚开过花的稻穗花药上,也就忘记了热和累。

7月5日,是我寻找天然雄性不育株的第14天,午后两点多,一株特殊水稻吸引了我。花开了但花药瘦得很,里面没有花粉,退化掉了,但是它的雌蕊是正常的。这就是退化了的雄花吗?我欣喜若狂,立刻将花药采回学校实验室做镜检,发现果真是一株花粉败育的雄性不育株!真叫做功夫不负有心人,坚持14天,终于拿放大镜在观察了14万多稻穗后,从“洞庭早籼”品种中发现了第一株雄性不育株!这意味着,攻克杂交稻育种难题跨出了关键的第一步。

第二年,我,加上妻子邓则,我们又继续在水稻扬花季节,在安江农校和附近农田的茫茫稻海中逐穗寻觅雄性不育水稻。由于上年观察,我有了些经验:正常植株的颖花刚开花时,花药膨松,颜色鲜黄,用手轻轻振动便有大量花粉散出。开花后不久,花药便裂开了,药囊变空,呈白色薄膜状挂在花丝上。在检查时,对发现有开花后花药不开裂、振动亦不散粉的稻穗,再用5倍放大镜进一步检视,确证为花药不开裂的,就视做雄性不孕植株,加以标记。2~3天即复查几次,并采集花药进行显微镜检验,用碘化钾液染色法进行花粉反应的观察。

这样,1964、1965两年先后检查了几十万个稻穗,在栽培稻洞庭早籼、胜利籼及矮脚南特号和早粳4号4个品种中找到6株雄性不孕植株。根据这些雄性不育株的花粉败育情况,表现为三种类型:

(1)无花粉型(2株,从胜利籼中找出)花药较小而瘦瘪,白色,全部不开裂,其内不含花粉或仅有少量极细颗粒,为完全雄性不育,简称“籼无”;

(2)花粉败育型(2株,从矮脚南特号中找出)花药细小,黄白色,全部不开裂,花粉数量少且发育不完全,大多数形状不规则,皱缩,显著小于正常花粉,遇碘-碘化钾溶液无蓝黑色反应,为完全雄性不育;

(3)花药退化型 花药高度退化,大小仅为正常的 1/4—1/5,内无花粉或很少数碘败花粉,是从南陆矮中发现的。它们就作为选育“三系”研究的起点。

我们对观察到的三类雄性不孕植株,等到成熟时便分株采收自然传粉种子,也有个别的是人工杂交后采收的。为了加速鉴定和选育的过程,对于成熟早的,则在当年就将部分种子进行“翻秋”播种,其余的种子则在次年春播。

具体是都采用盆钵育苗,分系单本移栽,每个株系种植一小区,紧挨着种一行同品种的正常植株作对照。在抽穗期进行逐株观察记载,用花粉染色法和套袋自交的结实率去鉴定孕性程度,初步认为均属于可遗传的雄性不育材料。

1965年秋天,连续两年的盆栽试验显示,天然雄性不育株的人工杂交结实率可高达80%甚至90%以上,这说明它们的雌蕊是正常的。经杂交繁殖出来的后代,的确有一些杂交组合,表现得非常好,有优势。于是我也就决心更大了,信心更强了。

这样经过反复试验,积累了正反两方面经验和教训,再经过反复分析论证,这一年的10月,我把初步研究结果整理撰写成论文《水稻的雄性不孕性》,并投稿到中国科学院主办的《科学通报》杂志上。

(论文手稿)

在这篇论文中,我正式提出了通过培育水稻“三系”(即雄性不育系、雄性不育保持系、雄性不育恢复系,简称为“不育系”、“保持系”、“恢复系”),以“三系”配套的方法来利用水稻杂种优势的设想与思路。

由于经过了两年研究,逐穗检查,已找到一批能遗传的自然雄性不育材料,因此,我得出结论为:水稻与其它作物的雄性不孕现象是大同小异的,主要表现在花药不开裂、花粉败育或不能形成花粉等方面,并将水稻雄性不育划分为无花粉型、花粉败育型和花粉退化型三种不同类型。这在历史上属首次揭示水稻雄性不育的病态之谜。

我在论文中阐述了雄性不孕性在遗传上一般分核质型和胞质型两类,核质型的多属隐性,通常只有由母本细胞质决定的雄性不孕性才能在F1中重复显现,因此,以胞质型在杂交优势育种中最有利用价值。我通过试验所获得的花粉败育型水稻雄性不孕材料与胞质型情况类似,初步认为属于胞质型的可能性较大。由此认为,通过进一步选育,可从中获得“三系”,用作水稻杂种优势育种的材料。

这篇论文对雄性不育株在水稻杂交中所起关键作用作了重要论述,并进一步设想了将杂交水稻研究成功后推广应用到生产中的方法。这实际上就是当时我对将要进行的杂交水稻研究,经分析论证,思考并绘制的一副实施蓝图。

论文稿寄往北京之后的几个月中,没有得到回信,也没有退稿。结果是1966年2月发表在《科学通报》1966年的第4期上,当时该杂志是半月刊。五一劳动节之前,我收到了30多块钱稿费。不久又收到了科学出版社计划财务科的通知,我才知道这篇论文还刊登在了英文版的《科学通报》上。我很高兴,这是我一生中第一次得稿费。那时我的月工资是73元,而中英文的稿费加在一起是60多元,几乎是我一个月的工资了。当然,更重要的是,我的论文能够发表在一份权威性的学术刊物上,意味着对我研究成果的初步承认和肯定,这就更加坚定了自己继续前进的信心。

(英文版《科学通报》中刊载的《水稻雄性不孕性》正文)

“文化大革命”不久就开始了,杂志随之停刊了。万幸的是,这篇论文算是赶上了《科学通报》的末班车。后来在“文革”中,这篇论文对杂交水稻研究工作的进程,竟然在关键时刻起到了一锤定音、扭转乾坤的作用,的确令人感慨万分!

自1956年响应“向科学进军”的号召开始起,学校以教学为主,也鼓励搞科研。安江农校直到今天仍保持着“教科相长”的良好传统。我在学校中就是既教学,又开展水稻雄性不育研究的,不但得到学校划分试验田的保证,而且所带班级里的学生也为老师承担起研辅的工作,对我确实有很大的帮助。

比如杨运春、尹华奇、潘立生等学生,在我水稻雄性不育研究的试验中,就帮我做种植、杂交、管理等工作。因此,我在《水稻的雄性不孕性》论文中作了致谢。另外,虽然我没有在文中申明致谢我的妻子邓则,但她也帮我做了不少工作。其实,她真的是对我帮助很大,所以后来我称她为“贤内助”。

成立杂交水稻科研小组的前前后后

杂交水稻的研究,以1964年寻找天然雄性不育株为起点。1966年在《科学通报》上发表《水稻的雄性不孕性》论文,对研究工作起到了助推的作用,使我劲头更足了。要继续往前走,工作量会愈来愈大,一个人单枪匹马地干是不行的。可我正在做新的筹划时,“文化大革命”开始了。

“文革”初期,黔阳地委派来的工作组进驻我们安江农校。开始搞运动,横扫一切“牛鬼蛇神”。有点历史问题的、出身不好的、说过什么“错话”的,每个单位都要“揪”出一些来。揪出之前,先要大造舆论,贴出大字报,刷大标语,点出被揪者的名字。白天造好舆论了,晚上就要批斗,批斗完之后就关到“牛棚”去,监督劳动,不许回家。牛棚里的人,集体的名称叫“黑帮”,或者是“牛鬼蛇神”。各单位揪“牛鬼蛇神”是有指标的,比例是一个单位总人数的5%。我们学校教职员不到200人,计划要揪8个“牛鬼蛇神”出来。

在五十年代末,毛主席提出农业“八字宪法”。我这个人,政治思想水平很低,平时对政治学习也不上心,对各种流行的政治熟语口号之类,也不是太关心,或记不那么清楚。我只知道有“八字宪法”的说法,却不知道是毛主席提出来的。说实在的,对那些翻来覆去的政治我真的不感兴趣。我对政治的关心就是希望国家好,在学校里我把我的工作做好,想搞农业科研,那就是把杂交水稻搞成。就这样。

我想当然地以为“八字宪法”是农业部提出来的。现在想来我当时很天真,因为有一次,在教研组与其他老师聊天的时候,我就说“八字宪法”中少一个“时”字,不违农时的“时”。那也就是想到哪里,就说到哪里,随便一说。没想到这在“文革”中可成了我的一大罪状,成了我们学校中“牛鬼蛇神”的候选人,要把我揪出来批斗!揪之前造舆论,铺天盖地的大字报,进行炮轰,揭发我有两大罪状,第一条就是“修正毛主席的八字宪法”;另一条是“引诱贫下中农的子女走白专道路”,无非是指我平时表现出重视业务学习,重视科研工作的倾向。

邓则那时生了大儿子“五一”,在农校休产假。学校贴了我很多大字报,她也看了大字报。我和她说,你可要有思想准备呀,明天我可能要上台挨批了。她说,没关系,大不了,我们一起去当农民去吧。这是我一生最大的安慰之一。那时“文化大革命”中,夫妻离婚的多得很,她这样对我,我好感动。

奇怪的是,贴完了大字报之后,当天并没有什么动静,没批斗我,也没进牛棚。后来的一天下午,工作组的王宝林组长要我晚饭后到他办公室去一趟。我当时以为真的到时候了,要挨批斗、进牛棚了。晚上我按时去王组长的办公室,他说办公室人多,到外面去说吧。

我和他就走出了校门,心里非常不安。问他找我什么事?出乎意料,王组长说:“中央的精神是要抓革命,促生产。我们工作组既要抓好革命,又要搞好生产。现在正值收早稻、插晚稻的季节,工作组要搞一块晚稻丰产田,请你选一块好田,并要你做我们的技术参谋。”我一听惊喜万分。心想:工作组是“太上皇”,要我当参谋,说明我在政治上肯定没有问题啊。压在心头上的一块又大又重的石头,终于移走了。我非常激动,表示一定要当好技术参谋,保证工作组的试验田夺得高产。

我解脱了。第二天,我怀着极其愉快的心情,边哼着歌,边去积肥。路过牛棚时,“牛蛇队”的组长是教体育的李老师,望着我居然还哼歌。他自言自语地说:“你还要唱歌,不要高兴太早!我把你的床铺已经准备好了,你名字的标签也在我口袋里准备好了。今晚你就要加入我们的队伍,还要归我管!”原来,农校要计划揪出8个“牛鬼蛇神”,已揪出了6个,还要揪两个,工作组已责成这位“组长”把我名字的牌子和床铺都准备好了。

王组长给“李组长”做了准备让我进牛棚的安排之后,为什么又安排我做工作组的技术参谋呢?

没过多久,工作组因为“执行资产阶级反动路线”也撤走了。第二年,有一次我在街上碰到了当时的王组长,这时候他与我之间已经是同志和朋友之间的关系了,他才对我说出了其中的原委,揭破了谜底。原来工作组已经决定要揪斗我之后,除了布置贴大字报揭发“现行”之外,还打算新帐老帐一起算,于是就查我的档案,看看有没有老问题。一查档案,他们居然发现一封发自国家科委的来函,函件中的基本内容是肯定了我在科学试验的基础上作出的预言:利用水稻的杂交优势,必将使水稻产量大幅度地增长,并责成湖南省科委与安江农校要支持我搞杂交水稻研究工作。

看到这份公函之后,工作组傻了,不知是要把我当批斗对象呢,还是当保护对象?因此他们马上就去向黔阳地委请示。当时的地委书记孙旭涛回答说:“是当然的保护对象!”于是工作组就来了个急刹车,不再提揪斗之事,转而请我来做工作组示范田的技术参谋。

我转祸为福了!但为了完成揪斗指标,工作组决定揪了另外一个人,就是曹老师去顶数。那时候的事,实在是太荒唐了。

此后,工作组不但愿意听我宣传培育水稻雄性不育系对增产粮食的重要性,而且默许我把杂交水稻试验秧苗从臭水沟里搬到光天化日之下,大大方方地搞。我壮着胆子请求工作组批准我每日中午请两个小时假,为试验稻穗杂交授粉,出乎意料的是工作组却批准一个上午。我仅要求连续三天,却批准为一个星期。

为什么国家科委会来函支持我搞杂交水稻呢。后来我得知,是我那篇发表的论文《水稻的雄性不孕性》救了我!具体是论文在《科学通报》上发表后,很快被国家科委九局的熊衍衡同志发现,他将此文呈报给了当时的九局局长赵石英。

赵局长认为,水稻雄性不育研究,在国内外是一块未开垦的处女地,若能研究成功,必将对我国粮食生产产生重大影响,于是立即请示国家科委党组,国家科委主任聂荣臻元帅表示支持,党组集体讨论予以批准。1966年5月,赵石英同志及时地以国家科委的名义,分别向湖南省科委与安江农校发函,责成他们支持我从事这项研究。就这样,在国家整体进入政治动荡的岁月里,我能够获得继续从事研究的权利与时间,使刚刚起步的杂交水稻研究得到了保护,避免了被扼杀在摇篮中的可能后果。

1967年2月,按国家科委的指示,湖南省科委派员到安江农校了解情况,由我起草了《安江农校水稻雄性不孕系选育计划》,并提议将应届毕业生李必湖和尹华奇留校作为助手。省科委决定支持列入省级项目,下拨科研经费400元。同年6月,成立了由我负责的科研小组,这时安江农校已改称“黔阳地区农校”。3人科研小组中的李必湖和尹华奇,是我班上的学生。

从1964年我全身心地投入到选育雄性不育系的试验以后,他们俩怀着强烈的求知欲望,都主动来找我,希望我带领他们一起搞研究。因此,在这次筹划中,我特别提出了请求,经湖南省农业厅批准,他们两人成为了我的第一批助手。

(袁隆平的科研小组在试验田中)

国家科委的一纸便函是“尚方宝剑”,使我免遭批斗,使杂交水稻的起步研究得到了一定的保护。

注:本文2016年12月27日首发于《知识分子》(ID:The-Intellectual),经授权转载,如需二次转载请联系原作者。知识分子由非营利公益组织北京市海淀区智识前沿科技促进中心主办,以传播科学知识、弘扬科学精神、促进科学文化为使命,致力于关注科学、人文、思想。