扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:独自瓦舍(ID:seawaver1984),作者:碎瓦1984,题图来自:视觉中国

我们将永远畅游在无边无际的类比之海中。

——侯世达

李家辉(尹正饰)从马桶里找到被凶手齐乐山留下的名字碎片E和S(Escher)

电影《扬名立万》是围绕一件凶案展开的,剧情中还关联了一件碎尸案,法国医生埃舍尔的汽车在主线的凶案现场出现过,事后在后备箱发现了碎尸。略有剧透地说,导演需要用这根旁枝来解释凶手的手法和女二号的逃生,所以它很重要。这么重要的一个设定,导演用了“埃舍尔”这个名字,是否有点小心思在里面呢?

之所以这么联想,不仅是因为导演在影片中喜欢搞经典桥段和台词致敬,还让剧中人物将有埃舍尔名字的请柬销毁、展示、强调的镜头,这就不太像是随便取的名字了,感觉导演非常想把escher这个单词印到观众脑子里去,为何?

埃舍尔,20世纪著名画家,原来是做装饰艺术的,他的版画充分应用了数学思维,形成奇妙的空间感和叙事逻辑的悖论。如这张代表作《画廊》所示,从左下角看起,画廊里被凝视的风景逐渐向右变形,成为观看者的外部空间,又将画廊包括在内,形成一个闭环。变换的关键,被隐入画面中心的空白之中,消失了。在电影里,通过男主齐乐山一系列操作,女二号也消失了,隐入以埃舍尔为名的奇点里。

《画廊》原图

《盗梦空间》的致敬

用计算机恢复中心奇点的《画廊》

刘循子墨导演看来很喜欢埃舍尔,我也是。喜欢埃舍尔的人往往不是欣赏一种技法,欣赏其颜色的处理、线条的勾勒或题材的选择,而是沉醉于一种世界观,一种无法解决的逻辑思辨。用《画廊》来说,画廊是景色幻化溢出的起点,也是回收一切叙事的终点,它在这么小一个画幅里完成了循环,更重要的,完成了自指。

埃舍尔的所有作品都是基于这个理念——体现出循环,真正的意义在于自指。比如这张《魔镜》,从镜子的下端看,你会发现瓷砖地板上逐渐出现了一只神兽,它沿着镜面向上走,映照在镜子里的身影也反向出现。注意,镜子前面有一个球体,镜后在对称的位置上还有一个同样的球体,这就混淆了第一层画面里现实和镜像的区别;接着这神兽和镜像同时跑出了镜子,又出现了第二层的混淆,它们先走成一列,然后变成两列,最后汇合成四列,最后沉入到平面中,一起又回到了起点。

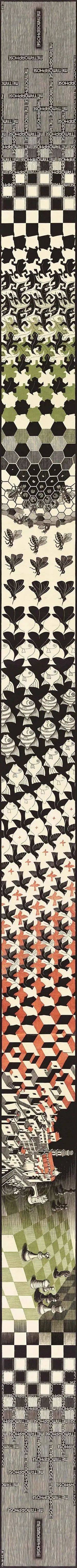

再比如《变形》,这是一幅超长的作品,从“METAMORPHOSE”(变形) 的字符开始,渐变成画家惯用的各种平面镶嵌图案,包括正方形、正六边形、蜜蜂、蜥蜴、鱼、鸟,房屋等,最终又变回“METAMORPHOSE”,用非凡的想像力和创造力完成了一个精巧的循环。

这些镶嵌图形可以在平面上永远重复、自我回归,它不仅体现的是画家的手法,更有形而上学的意义。埃舍尔认为其中有一种至高无上的秩序原则,关乎世界的本质,宇宙的秘密。他其它类型的作品,如《瀑布》《画手》等通常被认为是空间悖论,其实也都是不同形式的自指。

左图是游戏《纪念碑谷》的致敬

如果只是简单地提及自指(self-reference)这个概念,恐怕有些读者能大概捉摸到这个意思,但还是不甚了了,这就必须引入哥德尔。我们须确立一种共识:如果将人对世界的认知抽象化,那么数学是一切的本质。我们描述一切事物的变化,只要它是可能的,就能写成一个表达式,或者用公式总结其中的道理。20世纪20年代,在集合论发展成熟的基础上,大数学家希尔伯特抛出了一个宏伟计划,其大意是建立一组公理体系,使一切数学命题原则上都可由此经有限步推定真伪,这叫做公理体系的“完备性”;希尔伯特还要求公理体系保持“独立性”(即所有公理都是互相独立的,以保持公理系统最简洁)和“无矛盾性”(即相容性,公理和公理之间不能是自相矛盾的)。

但是哥德尔提出,数论的所有一致的公理化形式系统都包含有不可判定的命题,或者说对于任何一个形式系统,“无矛盾”和“完备”是不能同时满足的。他证明了两点:一、无论选择哪一个(正确的)数学公理,都会有很多(正确的)命题是无法被你证明的;二、数学本身不能用来证明自身的内部一致性。也就是说,任何无矛盾的体系,只要包含初等算术的陈述,则存在一个不可判定命题,用这组公理不能判定其真假。换句话说,如果你证明了这个命题,那么这个命题的内容便是不对的,或者说该命题为假;如果这个命题为真,根据它的内容,你却无法证明它。

考虑到这段话足以将不喜欢数学的读者绕晕,还是用经典的通俗例子——“说谎者悖论”即“艾皮曼尼蒂斯悖论”来解释。艾皮曼尼蒂斯是个克里特岛人,他说:“所有克里特岛人都是说谎者”,这就形成了一个怪圈:如果这句话定义为真,那么他正在撒谎;如果定义为假,那么他又说了真话。一个更直观的例子是:

下面这个句子是假的。

上面这个句子是真的。

这两句话单独在那里是没有问题的,但是放在一起就出现了矛盾,它的症结就在于这种“互指”的关系。一个陈述指向另一个陈述,形成了循环,使得主体与客体混在一起,也就形成了自指,自指必然产生悖论。

说到这里,你会不会觉得“循环”、“自指”这两个词变得很讨厌,搞乱了你对世界的认知。其实它们的组合也非常美妙,除了埃舍尔的绘画外,最著名的就是巴赫的音乐了。

螃蟹卡农

这一段就是一条旋律演奏完毕后左右翻转,即从最后一个音反向演奏,直到最开始的一个音,再与原旋律对位,所以叫螃蟹卡农。为了大家看得更加直观,我找到一个视频:

这是非常简明的一个往复,更典型的例子是他为腓特烈大帝所作的《音乐的奉献》,旋律无限循环,每一次重复主题,均转换了一次调性,在6次变调后,又回复到C小调,然而所有的声部恰好比原来高了八度。这个过程可以无止尽地进行,故而巴赫在手稿上顺便写下一句经典的彩虹屁:“转调上升,国王的荣耀也上升”。

取哥德尔、埃舍尔、巴赫三位的名字首字母联在一起,就是G.E.B,咱们中文翻译成集异璧,是著名认知科学家道格拉斯·霍夫施塔特(侯世达)的惊世巨作。这部书从这老几位在各自领域创造的“怪圈”讲起,漫无边际地触类旁通,谈及希腊神话、几何、对位法、语言学、禅宗、系统论、DNA、蛋白质、基因编码、人工智能、脑科学……一言以蔽之,它试图讨论人类概念的本质和人类思考的根本机制。在侯世达看来,人类认知的本质就是识别,识别就要进行类比,然后发现各种事物之间的异同。事物的“异”都是很直观的,而在集无数“异”的认知之璧,瞥见其反射出“同”的光泽,是非常激动人心的闻道时刻。

最后我们再回到电影。说实话,我不能确认刘循子墨导演是否有意用埃舍尔来隐喻“现实——电影情节——电影中的剧本——电影中的现实”这一串互相缠绕的叙事,但客观上这个剧本杀电影多了些许值得玩味的地方。“有些事情不能拍出来,所以就要用这样的方式把它留下来”——这个理念就值得起立鼓掌。

不过含糊的语意等于把解读的权利交给观众,观众有时就容易玩味过头了,反而会暴露电影中不合理的地方。比如在凶手的军方背景上着墨越多,我就会越出戏。齐乐山如果是驻印军,就不应该和马打交道,因为滇缅战场那个环境根本用不上骑兵;驻印军官兵被重庆高官贪渎更是不可能,因为他们的后勤是盟军供给的,史迪威就是为了防止克扣才明令所有物资发放到官兵手里。

好了就此打住,抗战史是我的专业,关于远征军驻印军的故事以后开篇另谈。

本文来自微信公众号:独自瓦舍(ID:seawaver1984),作者:碎瓦1984