扫码打开虎嗅APP

有一次去排练的路上,我在地铁里看到了这样一个搭配:孔雀蓝坡跟凉鞋,搭一双大红色的袜子。我被这样一个搭配惊艳到了,你说不上这是精致还是随意,总之,它比我的白色帆布鞋要精致,也比我的白色帆布鞋更肆意大胆。下午到了排练房,我就跟他们说:“我们来写一首跟松糕鞋有关的歌吧。”

本文来自微信公众号:一席(ID:yixiclub),讲者:蛙池乐队,原文标题:《但就像他在微博上说的:某一夜各位认识了我,但我并不是那一夜才活过来的| 蛙池乐队 一席第868位讲者》,题图来自:一席

散步到海边

2021.09.25 深圳

大家下午好,我们是蛙池乐队。

▲ 从左至右依次是:吉他手/口风琴手阿豪,贝斯手三丰,主唱依依,鼓手浩仔,吉他手迪生

我是主唱依依。今天会由我来代表蛙池乐队,给大家分享我们几首作品背后的故事。

(你们几个可以去旁边监工了,坐那边。)

(好的。)

在很多人眼里,蛙池乐队是在2020年疫情之后那个夏天突然冒出来的一个乐队——几个好像没什么社会阅历的年轻人,活跃在东莞这样一个看上去跟摇滚乐没有什么关系的城市。

我们经常会被问到几个问题,比如蛙池的创作养分来自哪里,东莞这座城市给蛙池的创作带来了什么。接下来我会通过给大家分享我们的三首歌,《孔雀》《小唐》还有《河流》的故事,去尝试回答这两个问题。

孔雀

“同样的剧情为我们编写。”

我们有一首歌叫作《孔雀》,这个故事大概的背景就是,一个在珠三角的工厂打工的妈妈,她在庸碌的生活间隙里,为自己在老家读书的女儿张罗衣食住行,希望她未来能够找到一份比自己更体面的工作。这首歌里面有很多我所熟悉的女人的影子,也包括我自己。

我是一个比较典型的深圳90后独生子女,童年开始,成长路径就绕不开工厂。我爸妈高中毕业后南下深圳打工,认识了彼此,结婚后有了我。我从小在湖南常德老家跟着外公外婆和表哥表姐一起长大,直到5岁,爸妈生活稳定些了,就把我接到深圳读书。后来我爸妈也开了工厂。

我记得在初三那年暑假,我为了存一笔钱买吉他、上吉他班,也就是1200块钱,我去到自己家里的工厂打工。我所做的工作就是在流水线上,像给手机屏幕贴膜一样,给那个亚克力板贴上正反面膜纸,然后做成台灯或者是面板灯的配件半成品。

那时我每天上班的第一件事情,就是去财务室问里面的姐姐,我现在的薪水离1200块钱还有多远。因为1200这个数字就是我离开流水线的理由,我拿到这笔钱以后,就可以离开那个上下铺、铁架床的十人间宿舍,就可以回家抱着我的吉他,去试着弹唱我当时喜欢的乐队的歌曲,比如说艾薇儿、Coldplay、Sum 41等等。(艾薇儿的《Tomorrow》是依依记忆中最常练习的一首曲子,“因为只有两个和弦”。)

尽管1200块就是当时一个工人一个月的工资,但我不觉得我在花我的血汗钱,我觉得我在追梦,我跟在流水线上的那些同事不一样。

这种想法持续了很久,一直到我大学毕业后的那个暑假,因为一个纪录片的项目,我接触到了我们工业区附近一个轮滑社里的几个同龄的女工。

如果大家有在深圳龙华这样工厂聚集的地方生活过,可能就不会对这样的场景感到陌生:一群十几、二十岁的年轻人排成一列,在机动车道的一侧呼啸而过。他们踩着轮滑鞋,可能会背着一个大功率的蓝牙音响,放着舞曲——他们一般就是附近工厂里面的工人。

我对这种团队里面的女孩子会感到特别好奇,我会想知道她们在车间里面的工作是什么样的,会不会受到性骚扰,会不会有性别歧视的问题,会不会因为教育水平而面临一些职场上面晋升的困难。

带着这些问题,我去跟拍了这几个轮滑社里的女工,跟她们一起生活玩耍了一个星期。每天晚上我就跟她们一起去广场上练习轮滑,一起吃宵夜,有时候还会跟她们一起坐一两个小时的车,去隔壁镇上参加轮滑比赛,路上听她们聊跟各自男朋友之间的欢喜忧愁。

在那一个星期里面我很多次地尝试,希望能够引导她们回答出,诸如说在车间里面遭遇到一些欺凌的事件,或者是有没有遇到一些机会不公的情况。但是这些问题,我都没有任何收获。

我看到的就是,她们在工作时间按部就班地去流水线上工作,下班以后就在广场上和自己的朋友笑笑闹闹,练习轮滑。我看到的就是这样一群如此“正常”的女工。

当时我刚找到第一份工作,他们催我去入职,所以我草草地结束了我的拍摄计划,灰溜溜地去上班了。

我的第一份工作是在一个快消食品工厂,它是一个产销一体的公司,那也就意味着,他们的工厂、办公室以及宿舍是在同一个大的厂区,所以我们这些所谓的白领,不仅上班的地方和车间的工人在同一栋楼里面,我们的宿舍也被安排在工人宿舍的对面。我的生活因此跟她们有了更多的交集。

我记得当时,当我们公司的糖果产线开始生产的时候,空气里面就会弥漫着一股糖果的香气,可能今天是苹果味的,明天是菠萝味的,后天是草莓味的。我们公司的中高层有台湾人、香港人,还有一些外国人。那时我觉得空气是那么甜蜜,我的未来是那么光明。

但是很快我就发现,在一个大公司里,可能并不需要你去看太远太大的东西,你只是被期望着完成你手上的那一点点工作,然后不要去太多地打扰到别人。我记得很清楚,有一次我负责的项目遇到了困难进行不下去,我就去寻求我的直线经理的帮助。当时她只跟我说了一句话:“Sorry啊,我没有时间serve你啊。”这句话非常有礼貌,也很有距离感,就这样把我搪塞回了我的工位。

我妈妈以前也在流水线上工作,她跟我描述过当时她们在车间工作的状态,经常就是厕所都不敢去上,因为你会害怕耽误你上下游工位的产量,在我看来这就很像《摩登时代》里面卓别林的那个角色。

但我开始逐渐地觉得,工作的意义对我来说,好像和对我妈、以及对我宿舍对面的那些邻居姐妹们来说一样,都是每天接过流水线上面分发下来的一些很相似的需求,不过就是打一份工、挣一点钱罢了。

我不再觉得我跟某一个群体,或者跟住在对面的工人不一样,即便初三的时候,我曾经浪掷了一个月的薪水去买一把吉他,曾经有过音乐梦想。

图片中就是当时对面宿舍楼的场景。白天,像我们这些白领就在办公室里面敲电脑、打电话,我对面的这些邻居就在车间流水线上工作,开机器、打包装等等。到了上下班的时间,办公室里面的人和工厂里面的人就会汇成一股巨大的人流,朝着同一个方向行进,两种平行的生活在这个时候有了交点。

回到宿舍以后,你能很清楚地听到对面邻居生活的痕迹,你可以听到她们大声地跟家人打电话、刷短视频,甚至有时候可以听到她们在吃苹果。她们的声音就这样很强很有力地渗透进我的生活。

有一次朋友开车,在斑马线后避让了一个路人,他说:“哇,那个厂妹,怎么走这么慢。”我听了很不舒服,因为很显然这个路人走得慢,跟她是不是女人、是不是在工厂工作没有必然的关系。当时我才意识到,我们这些所谓的城市小孩,对和我们生活在同一个空间的群体,通常就是这样俯视的视角。

其实这就是我们《孔雀》主歌里面描述的场景。我们跟这些女工生活在同样一个城市里,我们审视她们的穿着、步调,总体来说我们不排斥她们,只是习惯性地忽略她们。

我们的歌词里面还有妈妈为女儿买竹纤维内裤这样一个场景,其实这就是我妈妈经常会做的事情。我妈总是很容易被这种声称材料天然有机的消费品说服,然后强迫我接收她的消费决策——我已经很久没有给自己买过内裤了。我相信住在我对面宿舍的这些女工姐妹们,应该也会为自己的女儿做这样的事情,就像我们在歌词里面写到的:同样的剧情为我们编写。

有一次去排练的路上,我在地铁里看到了这样一个搭配:孔雀蓝坡跟凉鞋,搭一双大红色的袜子。我被这样一个搭配惊艳到了,你说不上这是精致还是随意,总之,它比我的白色帆布鞋要精致,也比我的白色帆布鞋更肆意大胆。下午到了排练房,我就跟他们说:“我们来写一首跟松糕鞋有关的歌吧。”

接下来,我们为大家演奏《孔雀》。

小唐

“商业社会,嘉奖强人,我们应可,得其中一份。”

我们还有一首歌叫做《小唐》,写的是我一个小学同学的故事。他是那种大家应该很熟悉的男同学:发育比较晚,很瘦,但是又很调皮捣蛋。

当时我是我们班的班长,我觉得自己有某种义务要引导他正向地发展,所以我就给他写了一封信,告诉他要好好学习,端正一下态度,一分耕耘一分收获,诸如此类的。他当着我的面读完了信,然后撕掉扔进了垃圾桶——笑嘻嘻地。

后来小学毕业,我去了一个比较好的中学读书,他回了老家读书。因为当时深圳的政策是如果你不是深圳户口,你要么花几万块钱择校费去上高中,要么就是回到你的户籍所在地读高中,然后高考。小唐就是属于后面那种情况,所以我们就此失联了。

后来我才知道,他初二读完以后就辍学了。在初二那个暑假,他曾经回到深圳来我家楼下找过我,喊我出去玩,但我没有听到。

每次说到这一段,其实也没有什么了不起的,但就是想哭。在那个下午错过之后,我们两个的人生好像就向两个不太一样的方向发展。也不是什么很坏的事情,就是想哭,忍不住。

直到高二的一天,他在QQ上面找到了我,然后我们又出来喝奶茶。他变化很大,染了一头黄头发,有点发胖。他当时在学理发,他跟我说,辍学以后他就一直在街上当别人的小弟,天天在街上混。后面我们还经常一起出来玩,所以我见证他换了很多次工作。

如果把我们两个的履历按时间线拉出来的话,大概就是长这样子的:

我在上初中的时候,他就提着刀在街上跟别人混;我上高中的时候,他在学理头发;后来我去大学读书,包括后面进了职场了,他又陆续在KTV做过服务员,还做过送外卖的骑手等等。其实我依稀记得,他爸爸生意以前做得不错,他跟我说过,他很小的时候上学是有司机接送的。

他换了很多次工作,有的时候还会同时做两份工作,结果就是他还是多少攒了一些钱,然后买了一辆车。他刚贴上临时牌就来找我炫耀,带我去兜风。其实我很怕坐他的车,因为他是我见过路怒症最严重的人,骂起人来动静很大,按他的话来讲就是“做人不狠,地位不稳”——他就是这样一个人。

我当时所在的那个食品公司有着非常完善的培训和晋升体系,你能感觉到自己职业发展的道路很清晰,在往可以预见的方向前进。但我发现,我在公司学到的这些知识,完全没有办法帮小唐找一份更稳定或者薪水更好的工作。我会比较drama地想,从他撕掉我的信开始,就意味着我那套好学生的成长体系是完全不适用于他的。

我在社会上打怪通关的技能是面试技巧、如何有逻辑地做一个年度汇报、如何把一个PPT做得要点清晰又美观,但在小唐看来,这些通通都是啰哩啰嗦又不得要领的。反而是他教会了我很多,小到停车的时候挂P档和挂N档的区别,如何善用信用卡的额度去周转手上的资金。

他还教会了我一种踏踏实实直面生活的勇气。比如说在公司里面,每当我被诸如说“Sorry啊,我没有时间serve你啊”这种话搪塞回工位,然后开始酝酿一种自怜的情绪,准备好好大哭一场时,我仿佛就会听到他在旁边说:

商业社会,弱肉强食,你做不好就不要做,还有大把人等着你这个工作机会,公司也不是说没了你就不开门做生意了,做不好就辞职,做得好你就好好做,手头工作做完以后出来唱K。

我经常跟他出去唱K,从小我们就很喜欢一起唱歌,然后抄歌词。直到有一天,我把他写进了我的歌里,我的这个朋友小唐就成了很多人的小唐,很多人知道了他的故事。但是就像他在微博上说的:“某一夜各位认识了我,但是我并不是那一夜才活过来的。”

很多人其实就像《孔雀》里的那些女人还有小唐一样,在我们看不见的地方默默发光,或者是成为别人的光亮。也有很多歌迷跟我们说,觉得自己就是孔雀,也是小唐。接下来我们就给大家演奏《小唐》。

河流

“我不拒绝踏进这条河流。”

少年时期我们几个都不太富有,只有时间和精力是充裕的,在那样的年纪里,我在陌陌上问:有人想组乐队吗,就认识了吉他手迪生。贝斯手三丰在QQ上找几年不联系的鼓手浩仔出来玩,张罗了一个小排练房。后来我们4个人通过朋友介绍认识了彼此,有了蛙池乐队。

这是我最近才发现的一本书《独立摇滚手册》。如果现场有想要组乐队的听众,或许可以去看一下,因为它真的是保姆级别的,它会告诉你,怎么样去更好更有效率地运营乐队,如何找到跟你志趣相投的乐手,怎么去给乐队起名字,如果你们出去演出,怎么去跟其他乐队的朋友社交,以及如果你们确实觉得彼此不合适,怎么体面地分道扬镳等等。

这张图就是我跟迪生在组建蛙池之前,在广州一个大学的排练室排练的场景。那时候条件还是有点艰苦的,虽然当时不觉得。大家可以看到,这其实就是楼梯下面的一个小房间,没有空调,墙上没有吸音装置,所以整个空间回声很大。图片中的我们当时应该是在排练X-Japan的歌。

▲ 2014年 广州

你们可以想象排练室夏天有多么热,而且它音效非常地差,你可能都听不清自己弹错没有,也听不清别人弹错没有。但是对于当时的我们来说,能够完整地把自己喜欢的乐队的歌的吉他、贝斯、鼓还有唱的谱都扒下来,能够有一个完整的演奏,就已经很幸福了。

运气好一点的时候,可能还会有人请你们去演出,比如一些社区文化类的演出。你的观众有可能就是你父辈级别的大哥大姐、叔叔阿姨。可能还会有一些小朋友听了你的音乐以后很兴奋,想要冲上台给你伴舞——这种情况很常见。

通常来讲演完以后,都会很幸运地有一两个喜欢你的人来跟你聊天。到现在我们都还记得我们第一个乐迷,一个姓陈的男孩子。当时我们是在东莞的一个现在已经没有在运营的 Livehouse 里面演出,演完以后他就很害羞地过来搭讪,说很喜欢我们的音乐,接着还加了我们队长三丰的微信,说希望之后能够持续地关注我们的演出动态。

我们几个听完以后心里就在想,好吧,下一次演出可能是明年了,因为当时对我们来讲,在 Livehouse 里面演出的机会是非常非常难得的。不管怎么说,我们还是开心了很久。

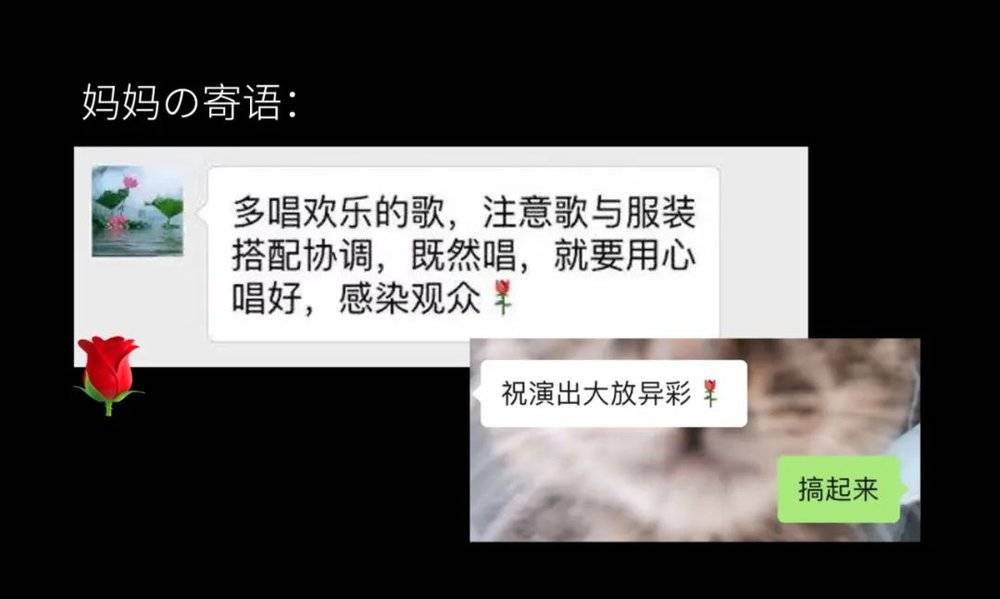

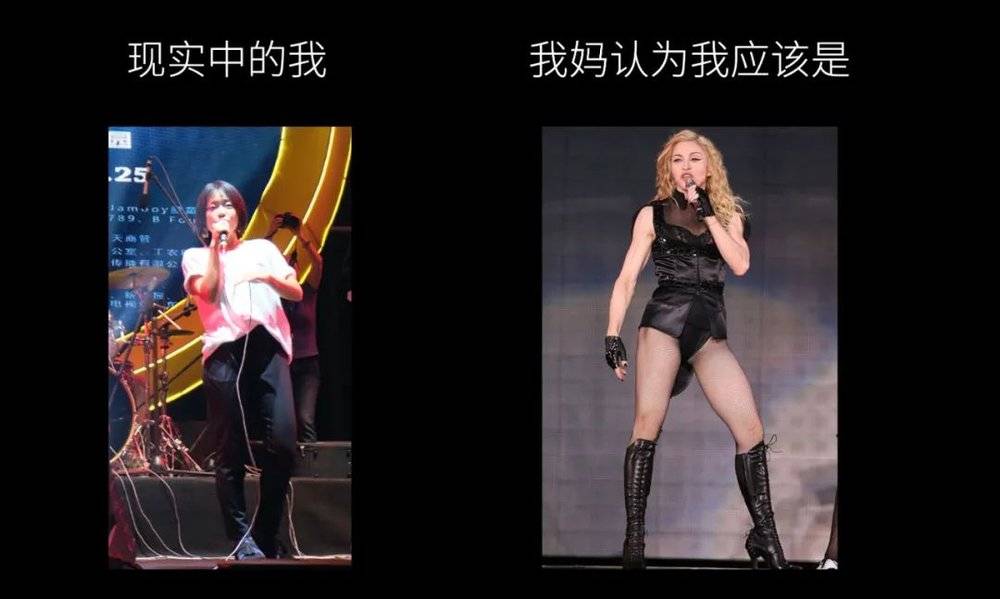

还有一些鼓励,来自家人、朋友。

我妈妈第一次在 Livehouse 看完我的演出以后,经常跟我强调要穿高跟鞋去唱歌,因为对于她来讲,自己的女儿作为一个乐队的主唱跑到台上去唱歌,应该是一个歌姬的形象。在她心目中应该是对标麦当娜这个时期的打扮的。

这些事情现在看起来,可能觉得很荒诞很搞笑,但是这一些些很甜蜜的小鼓励小支持,都是支持我们在那种比较艰苦的环境下继续排练演出的一个动力。

在我们不亦乐乎地接一些社区演出的时候,我们其实还有一个很朴实的愿望——还是要写自己的歌,有自己的原创歌曲才能算一个真正的乐队。但在当时,我觉得我还不够了解自己,也还不够了解这个世界,更别提说有多么了解自己在这个世界里面的坐标了,坦白来讲就是一句话——没有什么想说的话。

所以我们乐队第一首完成以及发布在平台上面的歌曲《扎辫》,其实是我们的鼓手浩仔和吉他手迪生一起写的。我在他们发来的Demo里面听到了一种很特别的态度和气质。

“我只是个扎辫的少年啊,无所作为地死守着这一片空地啊。”

歌词里面提到的那个“被杀死的房间”还有“那一片空地”,指的是他们曾经一起玩音乐的排练房,他们在那里消磨掉了二十岁前后最难忘的一段时光,直到那个排练房因为变卖被拆掉。排练房没有了,他们一时间好像变得无处可去。

后来我在整理歌曲的时候,写下了这样一段歌曲介绍:20岁刚刚出头,头发、指甲肆意生长,而这种免费的生命力还不足以保卫自己珍视的东西。非常不甘心,又无可奈何。

再到后来,我们一起写了《河流》。可以说《河流》就是《扎辫》的第二篇章,因为当时我们的生活状态都发生了很大的改变,我们都去到了新的公司新的岗位,也有很多新的挑战。困惑和成长是随之而来的事情,我们都知道,也许未来,还会有很多像那个承载着我们的美梦和记忆的排练房一样的“房间”,都要面临被杀死的境遇,可能我们能做的只有一点点成长,直到成为有能力守住它的人吧。

就像《河流》的歌词说的:我不拒绝踏进这条河流。

接下来我们就给大家演奏《河流》。

2020年疫情期间,大家终于都有空了,我们终于没有借口再拖延,于是把2019年写的歌都录音、混音做了出来,发表在了音乐平台上面。我们先是看到本地的一些乐迷,以及一些乐队朋友在朋友圈帮我们转发新歌,后面在微博上面渐渐看到有越来越多的人开始讨论还有分享我们的歌曲。再到后来我们有了一个经纪人,还有一些热心的乐迷去帮我们组了那种500人的微信粉丝群,这个时候我们才意识到——好像可能真的是有点火了。

这就是我们今天想分享的内容,对我们来讲,其实做乐队不像是去打怪,或者是抱着一个一定要登顶的目标去登山,乐队的日常无非就是排练、演出,然后写歌、发表,然后又是一轮新的排练、写歌。

对我们来说,做乐队更像是散步,在散步的过程中一直能看到很多让你觉得很好看的风景,你很享受整个散步的过程,然后不知不觉有一天你就走到了海边。

回到最开始的那两个问题,蛙池的创作养分来自哪里,以及东莞这座城市给蛙池带来了什么东西?对我们来说,在我们的城市生活、散步,就是我们的养分来源吧。

谢谢大家。

本文来自微信公众号:一席(ID:yixiclub),讲者:蛙池乐队