扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号: 谷河青年 ,指导老师:龚彦方,编辑:胡乐,作者:谷河传媒,原文标题:《他们是谁?原因何在? | 精神类病患恶性事件数据“画像”》

2025年12月20日,“成都女子家门口遇害案”一审宣判,被告人梁某滢以故意杀人罪被判处死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身。该案又一次将精神病患者犯罪这一话题推向公众面前。据此,《谷河青年》以“精神病人犯罪”为关键词在北大法宝法律数据库中展开检索,勾选“2025”、“刑事”等筛选条件,初步获得了116条结果;剔除12条犯罪主体不为精神病人的样本后,对今年已做出一审宣判的104起精神病人相关刑事案件展开分析。

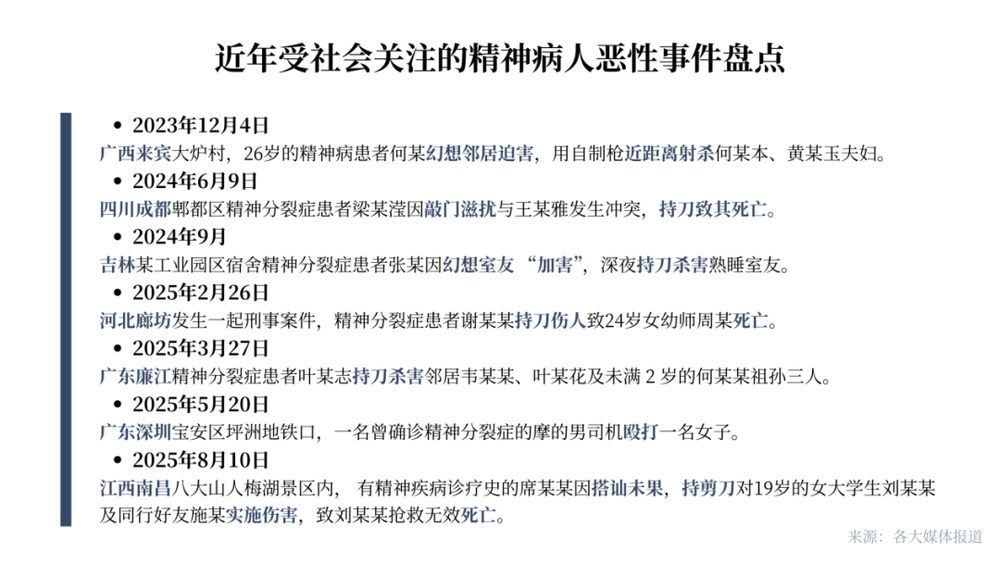

一、近年来深受社会关注的精神病患者恶性事件盘点

上述案件宣判后,《谷河青年》从“小红书”爬取多条热帖底下的评论,生成如下“舆情云图”。

从词云可见,舆论主要分三大方向:一是对判决结果的争议,聚焦法院给被告的量刑是否合理、精神病人犯罪应不应当从轻处罚;二是对精神病人刑事责任认定的困惑,关注司法鉴定如何开展、案发时精神病人是否发病;三是对精神病人监管责任的划分,“监护人”“家属”“医院”均在被讨论之列。

这也绝非被网友热议的特殊个案。近年来,全国多个地区、不同场景之下,类似案件屡见报端,持续刺痛着公众神经。

二、近年来精神病患者犯罪的基础性特征

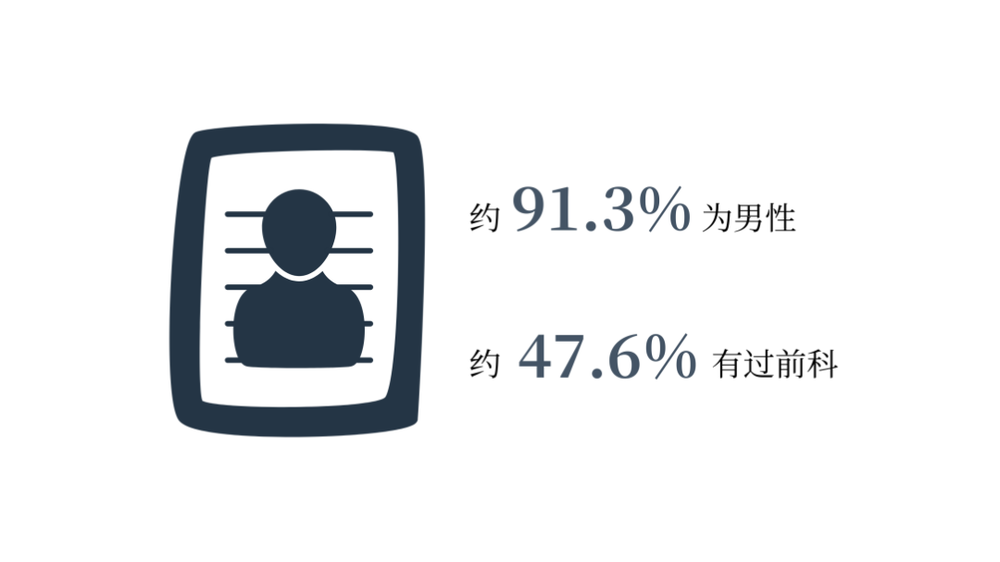

1.男性精神病人犯罪率高,近半数精神病犯人有前科

在纳入分析范围的104起精神病犯罪案件中,男性占比显著高于女性,在全部样本中构成绝对多数。这一结果与既有犯罪学研究结论基本一致,表明性别因素在精神病犯罪风险中依然具有显著影响。

同时,近一半精神病犯罪者具有犯罪前科,其中既包括此前已发生的类似行为,也包含多次扰乱公共秩序、被行政处罚或司法介入的记录,这显示部分风险并非首次显现,然而并未得到及时的防控与治理,导致不当行为的屡次发生。

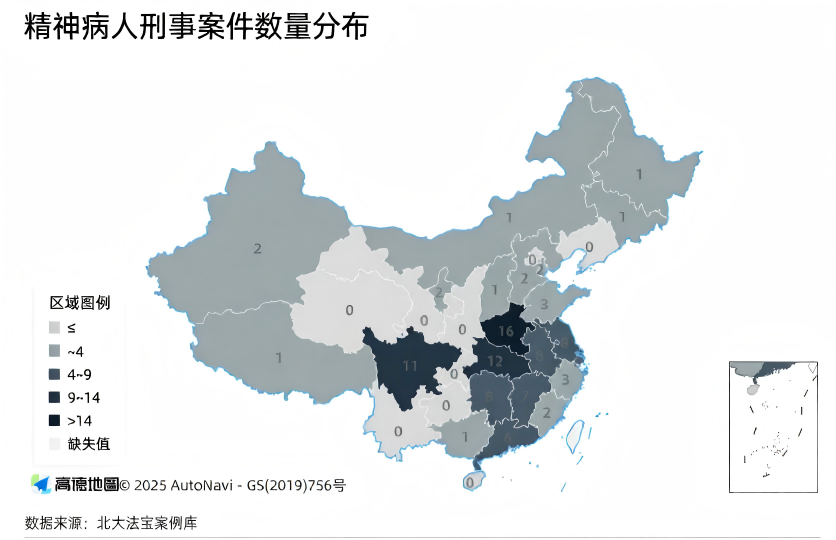

2.案发地点:多发于中部地区的公共活动区域

从地域分布来看,这些案件主要集中在中部地区,其中河南(16起,约占15.38%)、湖北(12起,约占11.54%)、四川(11起,约占10.58%)三省的案件数量尤为突出。

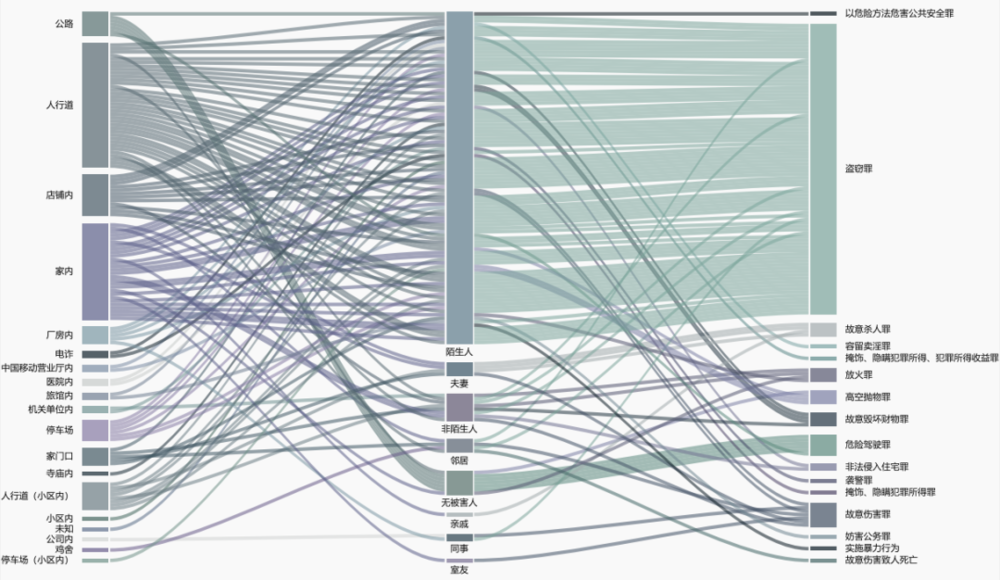

精神病人犯罪多集中在人行道、公路、店铺等公共区域,以陌生人为主,其中人行道是最常见的犯罪地点,占35.8%。案例显示,他们主要在路边、巷子等人行道偷盗电动车或以拉车门方式进行财物等方面的盗窃。虽然收录的案例显示精神病人多在公共区域实施盗窃等危害性较小的行为,但其背后直指的社区监管漏洞不容忽视。今年发生在廊坊的幼师被刺身亡案、南昌景区的女大学生被捅伤致死案,均是在公共区域、以陌生人为施害对象的恶性事件。

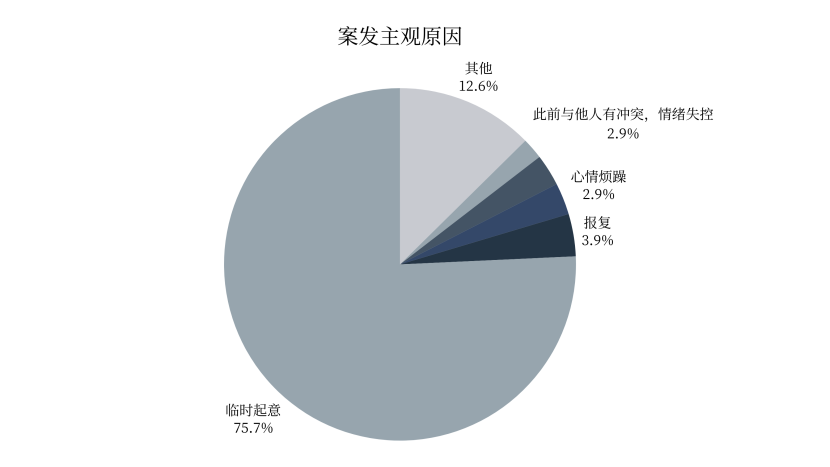

3.案发原因:突发性高、可预防性差、小区物业管理成舆论焦点

部分案件还发生在小区里,精神病患在小区内偷窃电动车甚至持刀片故意伤人,在纳入分析的案件之外,近来引发舆论关注的成都女子家门口被害案、武汉中南财经政法大学副教授小区内被精神病人杀害案,均将矛头指向了小区的物业管理单位存在严重的监管漏洞。

中国政法大学刑事司法学院副教授陈碧5月30日在公众号“法度研究院”中撰文《精神病人行凶一律入刑?陈碧教授谈“涉精神病患刑案”的公正与安全》指出:“我们应看到社会对精神障碍患者监管方面的漏洞。(成都女子家门口被害案中)凶手的家人明知女儿有暴力倾向却未加强管控,社区也缺乏对高危个体的有效排查和干预,这才是悲剧发生的原因。”

三、法院对精神司法鉴定意见的采信率高

在纳入分析的104个案件中,法院对于精神病司法鉴定意见的采信率高达97.11%。这直观体现了司法实践对专业鉴定意见的高度认可,背后是我国所采取的“医学诊断+法律评估”精神司法鉴定模式与严格资质审核体系的支撑。

据《精神疾病司法鉴定暂行规定》(1989),我国的精神司法鉴定人需同时完成两项工作:从医学层面判断被鉴定人是否患病、作案时精神状态如何,以及从法律层面直接出具对被鉴定人所具刑事责任能力的鉴定结论。这种模式区别于在多数国家鉴定人提供医学意见、法官独立认定法律责任的分离模式,兼具专业性与法律关联性,再加上鉴定机构需具备法医精神病类别司法鉴定许可证、鉴定人需满足五年以上精神科临床经验等严苛要求,鉴定意见的可信度进一步提升。

据陈碧介绍,目前的精神病诊断方法主要基于精神检查、病人交谈以及对病程的分析,整个过程会重点观察被鉴定人的即时言行,存在诈病的可能。作为重要司法证据存在的精神病司法鉴定意见,还是需要掌握最终判决权的法院进一步审查。“当鉴定人完成了专业判断之后,法官应当实质化地考察精神病人的刑事责任。这一考察可以参考鉴定意见完成,却不应完全受鉴定意见的影响。”陈碧在澎湃新闻《法治的细节︱在精神病的面具背后》一文中写道。

不过,样本中还是存在少数鉴定意见未被采信的案例。具体来看,样本中3例鉴定意见未予采信的案件均因为“鉴定意见认定被鉴定人作案时为限定或无刑事责任能力,但全案证据足以证明其具备行为辨认与控制能力”的情形。其中两起案件的被告人虽患有精神疾病,鉴定机构给出了限定刑事责任能力的意见,但法院经审理查明,二人作案前目标明确、无发病紊乱特征,作案中行为可控、逻辑清晰,作案后能完整供述案件经过,并无因病情导致认知或控制能力受损的表现;另一起案件的被告人虽患酒精所致精神障碍,鉴定认为其作案时处于发病期,但法院认定其明知饮酒会减弱自身行为的控制能力却仍主动摄入,属主动放任风险发生。上述事实均让法院认定被告人具备完全刑事责任能力,进而否定了鉴定意见中的评估结论。

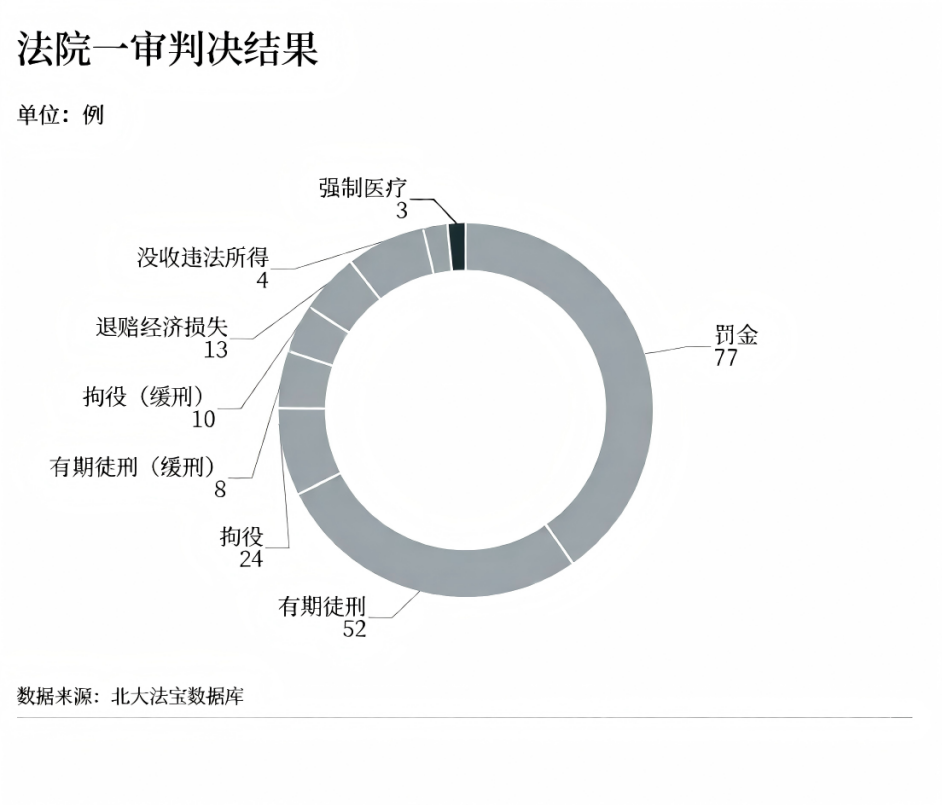

四、处置方式:法治手段是主要方式,但强制医疗手段适用率低

判决结果显示,在104起精神病人相关刑事案件中,适用强制医疗的仅3例,占比约为2.9%,其余案件的被告多被判处有期徒刑、拘役等常规刑罚;通过前文可知,近半数精神病罪犯有过犯罪前科。这种高前科率与低强制医疗率的反差难免引发疑问:为何不对所有涉案的精神病患者采取强制医疗措施?

要回答这个问题,先要明确强制医疗的法定适用条件。据《中华人民共和国刑事诉讼法》(2023),对精神病人采取强制医疗手段需同时满足四项刚性要件,缺一不可:一是实施了危害公共安全或严重危害公民人身安全的暴力行为;二是经法定程序鉴定为依法不负刑事责任的精神病人;三是存在继续危害社会的可能;四是由人民法院经法定程序审理后作出决定。

强制医疗在样本中适用率偏低,首要原因是这104起案件超半数为盗窃罪,不为暴力犯罪,已不符合第一个要件。同时,不负刑事责任的认定与患者所患精神疾病的严重程度直接相关,样本中3起强制医疗案例的当事人均被鉴定为无刑事责任能力,其中2例确诊精神分裂症,1例为偏执性精神障碍,均属于病情严重影响其对自身行为的辨认与控制能力的类型。在已鉴定精神疾病类型的基础上,法院还需综合精神病罪犯的病情稳定程度、既往行为表现、家庭监护能力等多重因素对其是否有继续危害社会的可能作出判断,在实践中这一认定过程变得愈发谨慎,加之强制医疗的启动需经过公安机关移送、检察机关审查申请、法院组成合议庭审理等多道法定程序,基层司法机关对证据标准和程序合规性的把控更为严格,强制医疗的适用空间被进一步压缩。

也正因如此,那些有犯罪记录但未达强制医疗标准的患者,往往游走于家庭照护与社区监管的间隙,成为潜在的风险源。

对此,中国政法大学刑事司法学院教授、博士生导师谢澍在接受《法治日报》采访时建议:“一方面我国仍需完善相关法律规定,另一方面,需要加强对精神病人的社会治理,比如建立精神病患者风险评估数据库,对高风险群体进行动态监控。通过完善法律细则、强化执行监督、推动社会共治,平衡人权保障与公共安全,弥合法律理性与公众情感的鸿沟。”

(李埔锌对本文亦有贡献)