扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号: 新潮沉思录 ,作者:潮思

“斩杀线”是这些年来最成功的一次舆论议题设置。牢A最成功的一点在于,他没有局限于描述已经被斩杀后的绝对贫困线下人口的生活状态,而是完整展示了从体面中产快速沦为赤贫街友的动态过程,揭露了美国中产生活的脆弱性和经济谋杀的制度性,直接击碎了世界灯塔经济大外宣的半边天——优渥的中产“美国梦”(另外半边是高科技)。

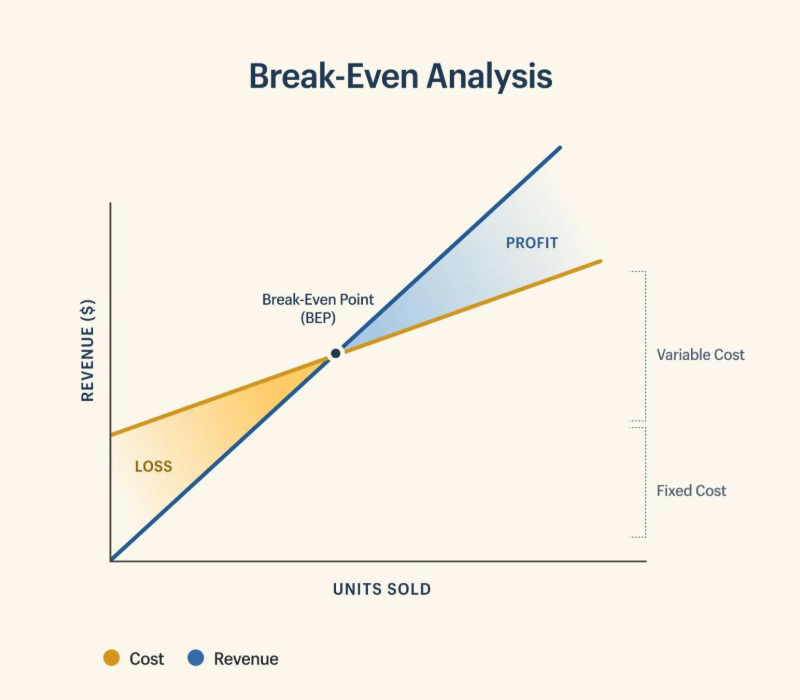

狗尾续貂地给“斩杀线”找一个经济学上对应的概念,就是“盈亏平衡点”。企业(家庭)固定支出越高、举债越高,实现盈亏平衡的收入要求越高。更通俗地说,如果一个家庭这个月花了下个月的钱,那么他们就不能一个月停止工作;如果他今天花了明天的钱,那么他们就不能一天停止工作。

在美国系统性强迫家庭超前消费、强迫中产家庭支付大量固定成本的情况下,决定美国中产家庭命运的不是收支的绝对值,而是波动幅度,一旦落入亏损区间,就会启动滚雪球般的斩杀程序。

不仅在微观层面如此,在宏观层面,去工业化的西方发达国家也给自己套上了斩杀线的绞索。阉割本国创造物质财富的能力后,这些国家的实物收入高度依赖从发展中国家低价攫取的原材料和制成品,经济运行与高额债务深度绑定。所谓的优越制度也好,高水平生活也好,一旦攫取能力衰弱,也将落入不可逆的被斩杀过程。而我们则有幸正在观测跌落的历史进程。

光鲜的衣服要钱买,但有人不知道这个常识

论证财富正当性是每个富人的必修课,财富正当性越低,对正当性论证的需求越高。经过几十年的不懈努力,美西方已经为自己的发达富裕编织了一套相当自洽的理论逻辑、话语体系。其中经济方面的翘楚当推新制度主义的长红炸子鸡、经济学界的村上春树阿西莫格鲁。

阿西莫格鲁也是本号熟客了,他最核心的论点是:发达国家之所以发达,是因为采取了保护产权、民主制度、适当集中权力的国家体制等“包容性制度”;凡是触犯了上述天条的国家,就算短期内实现了经济增长,长期看也必然会落到崩溃的下场。至于什么时候是长期?它崩溃的时候就是长期。

包容性制度定义是根据发达国家现在的模样量身定做、不断修饰的结果,而且这种制度先天就是好的、利于发展的。发达国家的制度从一开始且一直是这种“好制度”,既不存在拦路抢劫、贪腐横行的黑历史,也不是因为经济发展才逐渐完善了制度。

关于这套理论的其他漏洞,我们之前有过不少批判,今天来讲一讲现实中的逻辑:和新制度主义宣称的恰恰相反,只有在国境之外不断攫取发展中国家的血汗,发达国家的制度才能表现得如此包容、体面、温情脉脉。

论证资本主义制度优越性的经济理论中,保护产权始终是最重要的命题。阿西莫格鲁声称,包容性制度保护大多数人的产权,所以能够激发创新和竞争,实现长期的经济增长。而攫取性制度允许少数精英掠夺大多数人的产权,会导致经济的竭泽而渔。

这个理论和《独立宣言》一样,表面文字美妙而正派,但他们定义中的“大多数人”实际上不包括大多数“人”。英国私掠船没有保护西班牙人的产权,资产阶级革命时也没有尊重教会和封建主的产权,至于被羊吃人搞得流离失所的农民、挡在西进之路上的印第安人、工厂里生产剩余价值的工人,那就更不能算作人了。

更讽刺的是,世界上最臭名昭著的攫取型政府几乎都是美西方国家扶植的傀儡买办,疯狂攫取本国财富上贡给宗主国。美西方在少数人口中表现出的“尊重产权”,始终以更大范围的掠夺破坏为前提。

被认为“最有效率”的市场经济也是一种昂贵的制度。人类的算力水平和社科模型对经济这一混沌系统的认知极其有限,计划经济也好、市场经济也好,本质上都是“草台班子”试错的过程。计划经济的高度集中使得单一失败决策的资源浪费巨大且显著可见,市场经济的分散决策降低了单一失败的成本和可见度,但加总起来依然是大量的损失。经济制度和国民经济的竞争,在很大程度上是容错率的竞争。

70年代末,美国经济一度十分艰难,加剧社会矛盾,但彼时日韩已基本消化了转移过去的制造业,向美国输送廉价制成品,叠加80年代起中国等人口大国加入产业转移雁阵,进一步扩张了西方获得廉价制成品的来源,为西方提供了超高容错率,为任期内频发经济危机的里根创造了经济学神话。至于冷战之后,美西方左脚踩右脚上天的服务业繁荣更是必须以中国的克苏鲁级工业能力作为基底。

西式民主更是一场肆无忌惮消耗容错空间的昂贵游戏。公开透明是因为所有的利益输送皆属合法合规,以及曝光抗议等表演不会动摇幕后者的根本利益;败选者的从容大度,来自败选后既得利益不受触动的隐性承诺,反正新上台的人有的是其他领域可以捞取利益(西方支持的势力在败选后从无这种大度)。

权力的监督制衡已经很难说是为了把事情办好,而是为了各方都在事情上揩一手油,甚至连时间这一最宝贵的预算都在这些过程中被挥霍掉了。政治游戏中耗费的社会交易成本是天量的,是不是“民主制度”主要看付不付得起这个价格,利比里亚等东施效颦的穷鬼早被斩杀了。

稍微熟悉世界经济史就不难发现,所有发达国家的腾飞都发生在阿西莫格鲁定义的“攫取性制度”之下,比如狄更斯笔下的英国,镀金时代的美国,计划经济的苏联,大搞统制经济的战后日本,两位卡卡治下的韩国。

阿西莫格鲁应该也意识到了这个bug,于是他辩解称,攫取性制度可以带来短期增长,如果不及时转向包容性制度,就不能实现长期的增长。但他依然无法准确说出什么是短期、什么是长期,那我们不妨帮助诺奖得主回答这个问题:一国建立足够支撑国内“包容性表演”的对外攫取制度之时,就是它从短期增长转向长期增长之刻。

特朗普需要为美国制度崩坏背锅吗?

西方制度和美式中产生活一样,需要用巨大的固定成本维持体面。大航海时代到上世纪70年代,西方国家用武力从第三世界掠夺劳动力和原材料,源源不断产出大量工业品,才逐渐织就了罩住血腥龌龊的制度长袍。上世纪80年代新自由主义大行其道后,发达国家保养修补这套长袍的主要工具变成了债务,在超前消费领域做到了宏观微观高度统一。

可惜这十年来,某令人讨厌的发展中大国不愿意继续用血汗供养发达国家的包容性表演,还跑到美国的高端产业自留地割麦子,美利坚王师想教训这个不守礼法的刺头,却发现西方垄断了500年的有组织暴力优势已经丧失。

于是,西方攫取全世界的秩序开始动摇,输入政治舞台和普通民众生活的“收入”开始下降,我们这一代人有幸得以观察发达国家跌向斩杀线的历史过程。

今日长缨在手,何日箭上夷王?

欧美内部的知识界也好,国内的离岸西方公民也好,都把这两年发达国家尤其是美国的种种失了智的行为归咎于特朗普或其他“极右”政党。颇为黑色幽默的是,以笃信制度决定论的阿西莫格鲁也是其中之一,最近发表了一篇长文怒斥特朗普试图系统性地破坏美国美好的民主制度:都怪这些无知、可悲、狂躁的政客及其支持者在破坏美好的制度,绝不是美好的制度制造了自己的掘墓人。

特朗普是一个很糟糕的总统吗?如果只看最近30年,那似乎是的;但如果把视角拉长到整个美国历史,那么他只是在推动美国总统任职表现和美国体制运转回归历史均值而已。

在美国宣传机器和远程养殖的畜牧资产口中,美国宪法中的光辉思想能够历经200年历史,仍然对今天的任何政治活动发挥庄严且有效的指导能力,在这套完美运行的制度中,“选一条狗当总统都不会有什么问题”。然而美国宪法实际上是一条漏洞百出的破船,摇摇欲坠是常态,四平八稳才是特例。

以美国最骄傲的选举制度为观察口,国父们写下的选举办法充满漏洞,而且他们自己就是“伟大宪法精神”的第一批践踏者。1800年大选,杰斐逊和伯尔获得的选举人票相等,由众议院投票确定总统和副总统人选。这一过程中汉密尔顿上下其手将伯尔挤成了副总统,又对伯尔进行长期政治追杀,伯尔最终选择不再“公报私仇”,1804年在决斗场上终结了汉密尔顿的生物学生命。

1824年,4名总统候选人均未获得过半选举人票,众议院再次代替选民决定谁来当总统。在众议员们的勾兑下,拿到最多普选票和选举人票的杰克逊落败,建国二代昆西·亚当斯当选总统。

毕竟杰克逊有点像古罗马的格拉古兄弟,是美国最早被贴上“民粹”标签的总统,主张扩大联邦政府权力、动员普通人力量,对抗国父设计的贵族共和体制,国会老爷们没有让他步格拉古兄弟的后尘已经算给面子了。

在此之后,宪法修正案确定了美国的两党制,背叛了国父们厌恶党争的理想,但也克服了国父们繁冗复杂的总统副总统选举bug,美国政治进入政党分肥阶段。哪个党赢得大选,哪个党就能通吃未来4年的利益。于是选举舞弊事件层出不穷,赢者不光彩、输者不认输,和现代很多发展中国家选举众生态如出一辙。1860年的败选方倒是没有不认输,因为他们回头就组建了邦联,对当选总统林肯进行武器的批判去了。

但还是工商业主共和党武器的批判力更强。内战结束后政党分肥的镀金时代来临,共和党连续垄断总统,大搞权力寻租。1876年大选中,共和党的海斯和民主党的蒂尔顿得票非常接近,且不少州的投票结果非常可疑。在一番py交易后,民主党承认海斯胜选,代价是联邦军队从南方叛乱州撤出,白人还乡团得以对解放的黑人进行“自由平等且隔离”的歧视。顺带一提,马克吐温的《竞选州长》描写的就是这段时期群魔乱舞的美国宪政实践。

如此混乱的政局,如此腐败的政府,但这仍然是美国经济扩张最快、最疯狂的时代。一切政治和社会矛盾都可以在西部拓殖中打包送走,美国才没有沦为奇葩小国。当边疆在混沌和腐败中推进到了太平洋东岸,羽翼丰满的白头鹰饱食老大帝国西班牙的尸体,美国new money们终于懂得了“多吃多占不要吧唧嘴”的道理,进步时代姗姗来迟,用“精英自律”的罩袍掩盖了制度的缺陷和治理的失能。

掩盖不是解决,20世纪的美国制度运行仍然磕磕绊绊。二战中,华盛顿连任一次就退隐的前朝惯例之剑,能不能斩罗斯福,在美国吵得天翻地覆,罗斯福死后才用第二十二修正案解决了争议。

战后的空前繁荣带来了美国政局最稳定的一段时期,国内外吹捧美国制度的一切文献文字,都选择性地把目光局限在这段黄金岁月。即便如此,美国制度运行还是小问题不断,1960年尼克松和肯尼迪胶着且颇有争议的选举,1974年未经选举直登大宝的福特,2000年小布什与戈尔的选票罗生门,精英自律的体面风度保住了美国的面子、美吹的面子,但问题矛盾仍在幕后默默搁置发酵,等待着被揭开的那一天。

(不知读者们注意没注意到,我们甚至一次都没有提饱受诟病的选举人团、杰利蝾螈、蝴蝶选票,以及层出不穷的总统刺杀事件)

平均20多年出一次大幺蛾子,是美国政治的常态。2020年大选中,美国人才发现,宪法的大选制度适用于住在庄园里的有产选民坐着大篷车去投票、各州选举人再坐着大篷车去华盛顿投票的时代,对于信息时代高速演化的狠活是一片空白。

比如不能当场证明选民身份的邮寄选票到底有没有效,选举人能不能背叛本州投票结果,副总统计票时能不能宣布某些州的选举人票无效,怎么确保从普选投票到选举人投票再到新总统就任的漫长过渡期不出幺蛾子……200年前名为宪法的旧船票,终于被发现不太能登上美国这艘破船了。

美国的制度本就如此,特朗普不是脱掉衣服开始裸奔的国王,他只是用最大的喇叭喊出“国王没穿衣服”事实的老男孩而已。特朗普开启了网红守国门、主播掌社稷的民粹政治,但美国的制度设计天然利好于善于煽动民粹的政党(美国国父们被气得翻了个身);特朗普以公谋私,但和在镀金时代的政客相比,他还算清廉克制;特朗普扩张总统和联邦权力,这是每一届总统都在干的事,只不过有些总统太菜干不成干不好。

落入斩杀线的西方制度将是什么样子?

从美国建国到二战后的黄金时代,美国一直在走暴发户撒币粉饰门楣的道路。由俭入奢易,由奢入俭难,当全球攫取超额利润无法支撑灰姑娘的咒语,跌回现实的过程只能是恐怖的黑暗童话。

如果循着“一切都是特朗普个人的错”的思维,美国制度跌落斩杀线的时间应该追溯到特朗普对希拉里的灾难性胜利。然而,在特朗普第一任期的前三年,美国制度运行整体上并未偏离轨道,这也是为什么当时“特朗普下大棋论”、“美国制度稳定论”仍然非常有市场,大概叙事就是美国的民主制度选出了一位专门制裁老中的总统,之后就会被万能的纠错机制选下去,赢!

甚至疫情暴发的前两个月,“为什么美国不会暴发疫情”的吹美神贴仍在中文互联网上大行其道,直到美国现身说法,告诉我们医院不是治病的,是用来赚钱的;医护不是救死扶伤的,疫情期间可以行使罢工权利;政府不需要为民众的生命负责,“或许这就是人生吧”。

2020年末到2021年初特朗普拒绝承认大选结果、煽动冲击国会山的一系列狠活,让很多精神美国人有了幻灭的感觉。还是那句话:土殖的问题是土不是殖,对美国政治史的了解太少,才会有此蜀犬吠日之举。

安慰很快就来了,拜登上台了,优雅稳重的建制派政客似乎要恢复伟大制度的固有秩序了。可惜拜登只能努力作出身体后仰、重新上坡的样子,脚上仍在猛轰冲向斩杀线的油门。在他任内,美国的国债彻底向着无法收敛的方向狂奔。疫情和对华打压不断挤压美国廉价工业品的最大来源,实物收入的减少迫使美国更加依赖金融创造的虚拟收入。

这和跌落斩杀线前的美国中产非常相似,工作带来的收入减少,就要更加依赖举债收入,陷入恶性循环,直到刷爆最后一张信用卡。以前,美联储还能一边大把印钱借给财政部一边摆出独立央行的姿态,现在,为了少换点利息,特朗普已经不再允许美联储再立“独立”的牌坊了。

孔融让梨,是因为他根本不缺果馔;曹丕三辞三让、善待汉献帝,是因为那把龙椅怎么都是他的。但现在地主家也没了余粮,谦让大度真的会导致利益丧失,民主党的精英们立刻抛下了政治游戏的体面,穷尽手段阻止特朗普再次参选,拜登和哈里斯互相下绊互相甩锅,再到大选全线失利后藩镇内斗,建制派不仅不比民粹派体面,还比民粹派更无能。

爱泼斯坦本质上是撮合西方精英资源的平台。无论他编织利益共同体的手段有多么丧尽天良泯灭人性,以往精英们都心照不宣地把这个案子按在台面之下,毕竟哪一方哪一派都是这种“中立单位”的受益者。但现在,斗红了眼的精英不惜掀开爱泼斯坦的裹尸布,说明他们对存量利益的争夺真的已经到了杀红眼的地步。

虽然蛋糕总体在变小,但老爷们的那一块是绝不能缩水的。精英集团内部为了多吃一口已经内斗如此,为了保持集团整体的份额,对普通美国民众的盘剥自然再顾不上什么体面。

物价飞涨,意味着维持生活质量要付出的劳动越来越多;高利率无法有效抑制基本物资价格,对债务雪球的作用却立竿见影不打折扣;各类保费水涨船高,拒赔率居高不下。美国家庭的经济脆弱性大幅提高,斩杀线的概念在此时被总结并广泛传播,正应了宏观制度跌落投射到微观家庭破产的历史大势。

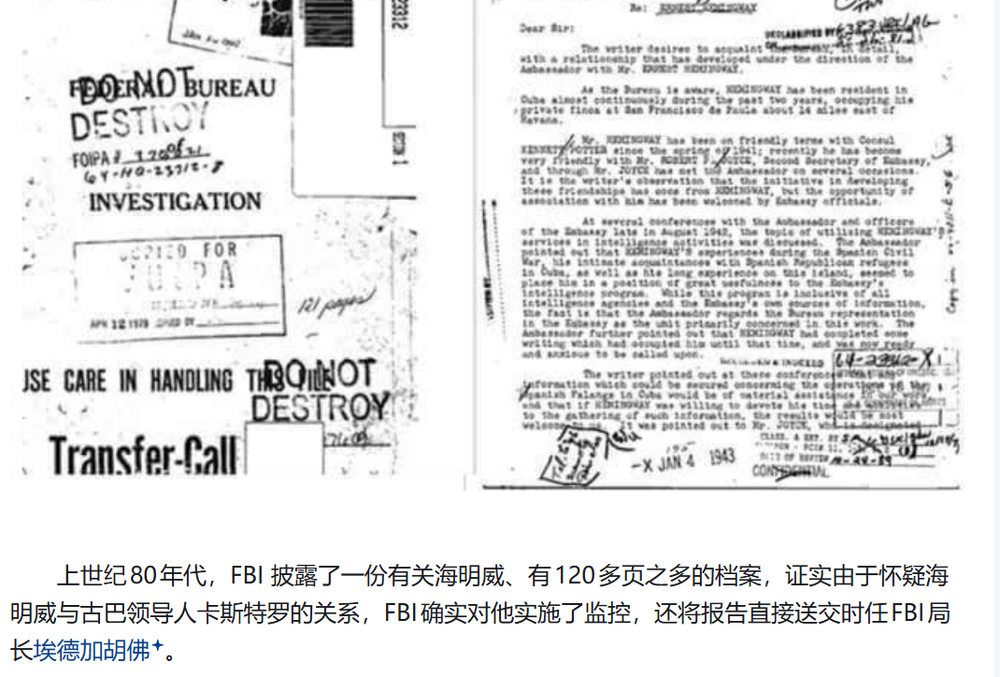

不光经济盘剥失去了“自愿自由市场”的光线外衣,美国也买不起套在暴力机器手上的天鹅绒手套了。上个世纪,面对空前高涨的左翼思潮,美国暴力部门能以手不沾血的方式清除左翼的大脑和喉舌,比如马尔科姆·X、海明威,彻底消除有组织左翼运动的威胁,允许个体、零星的左翼行为艺术,装点“思想言论自由”的门楣。但现在,美国暴力部门已经失去了从容的资金和空间,ICE的明州执法实践不是结束的开始,只是开始的结束。

斩杀线不是赢学,相反它告诉了我们什么是输

如果为了所谓的“人均GDP中等发达国家标准”,强行把天然市场失灵的医疗教育等市场化、垄断化,高到天上去的GDP很可能是痛苦而非幸福的衡量指标,我们将成为资本财报的奴隶。

如果放弃了自己的勤劳生产能力,用武力和金融霸权掠取廉价的外部资源,确实可以过上一段时期神仙日子,但随之到来的将是不可避免的上层建筑膨胀。一方面,精英集团有了近乎无限的资源增殖分肥,问题将被搁置而不是解决;另一方面,巨量从工程师、工人岗位腾退的就业人口流向服务业,廉价的社会资源将在大量不创造实际价值的职业中循环耗散。

为了供养精英和普通人共同组成的百万漕工队伍,维持社会运行的固定成本无限膨胀,表面上看多元又光鲜的制度是极度脆弱的,一旦社会资源不再可以大批量外部输入、不再廉价,庞大的固定成本就将成为坠入深渊时脚上绑的铁球。

作为人口规模最大的迈向现代化的国家,也是近期历史上最有希望迈入现代化门槛的国家,观看美国制度落入斩杀线的过程极具警醒意义。我们的国家有着以史为鉴的伟大传统和智慧,为我们增添了不重蹈覆辙的底气。

但在另一方面,那种靠着掠夺、几近不劳而获的日子又太诱人,100多年前革命先贤争论一国是否能建成社会主义,正是来自能不能禁得住这种诱惑的担忧。苏联对经互会国家没搞大吸血,所以经互会国家的平均下限远远高于美国的盟友,话又说回来,如果不是经互会其他国家体量太小、没什么毛可薅,沙文主义苏联还能不能克制住自套斩杀线绞索的冲动?

笔者支持一国可以建成社会主义,但是抵御“人生五十年如梦又如幻”的圆神诱惑实在不容易。相比保持勤劳支撑实体经济、殚精竭虑搞制度建设、下决心刀刃向内改革积弊,它提供了一条又简单又爽的道路,航母拔锚、印钞机启动,人人吃牛排住大豪斯的生活似乎就在眼前。

我们现在对全球产业链的影响力远非苏联可以比拟,中美军事力量的天平也远非当年苏美的情况。高层提出“创造人类文明新形态”,是真真切切摆在我们这代人面前的历史命题,既要跳出我们自己的周期律,也要跳出当下所有现代化国家那条吸血——自取灭亡的幻梦怪圈。

甚至,在我们还没正式经受这样诱惑考验的时候,已经有很多“无悔华夏”、“为了经济发展”的声音,开始或鼓噪、或耳语各种甜蜜的许诺。面对这些,希望我们每个人都记住这个冬天,牢A带给我们的斩杀线的故事。