扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号: Fast Company中文版 ,作者:Zoe Yu

在今天的中国,关于“健康”的讨论正以前所未有的方式提前出现。它不再只属于少数群体,而是被各个年龄段的人主动提起。而这未必是因为身体不适或是体检报告的提示,而是在高度不确定和复杂的现实中,许多人开始思考和追问:“脱离社会身份,我到底想以什么样的状态生活着?”

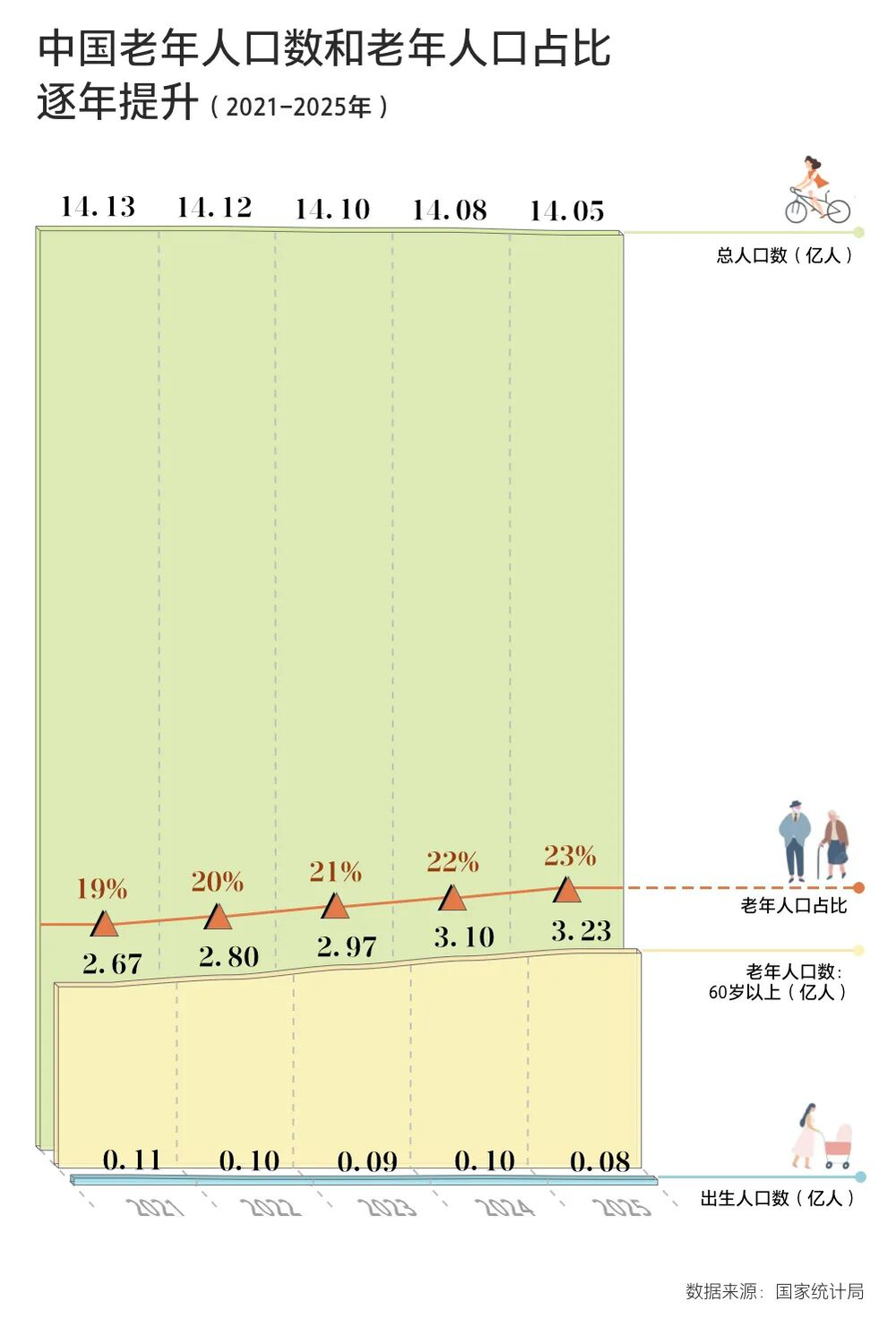

医学在进步、人工智能似乎能够代替部分原本需要人类完成的工作,理论上来说,人类不仅可以拥有更长的生命周期,且能够拥有更丰富的人生体验。然而,一个趋于“长寿”的社会正在带来诸多经济和文化层面的影响。一方面,过去五年间,中国60岁及以上老年人口的规模与占比在加速攀升,养老服务、健康服务体系将会面临更大的挑战;另一方面,围绕长寿相关的消费需求持续增长。

在挖掘长寿消费潜力之前,我们首先需要了解当代中国消费者的“长寿观”。他们对于“长寿”的理解和态度是决定其消费行为的根基。因此,我们采访了不同代际的人群,试图理解不同年龄段的人群对于“长寿”认知的差异和导致这些差异发生的原因。

在采访中,我们看到一个普遍存在的分歧:35岁以下的受访者,更多表达的是“不执着于长寿”,而40岁以上的人群,却普遍希望“如果能保持生活质量,愿意活得久一些”。这种差异,并不只是年龄的变化,更像是生命经验的分水岭。当人真正走过不同人生阶段、经历过多样化的社会关系,以及切身体验过医疗系统的局限性,对生命的理解才会发生结构性的变化。

也正是在这样的背景下,“长寿”这个原本偏向医学和老龄化议题的词,正在被重新定义。

在全球范围内,关于长寿的讨论已经出现一个重要变化:健康不再等同于没有疾病,而是仍然具备行动、思考和参与世界的能力。预防医学、功能维护、康复体系逐渐取代单一的疾病治疗,成为主流健康叙事的一部分。

在西方语境中,这一变化更多从科学和技术路径展开。基因检测、免疫调节、体能科学、数据化监测共同构成了延长健康寿命的技术体系。长寿经济随之兴起,其核心并非单纯延长寿命,而是让更长的生命阶段仍然具有生产力、创造力与社会参与感。

而在中国,长寿观念的重构,则不可避免地回到自身的文化土壤。从《黄帝内经》的“治未病”,到“精神内守、形神合一”的整体观,中国传统养生从来不是孤立地讨论身体,而是将情绪、节律与社会关系纳入生命系统。

这并非是“中医”和“西医”二元对立,而是一种融合:越来越多的受访者表示,他们并不排斥西医的精准控制与数据监测,但也同样信奉中医在整体调理中的价值——一个解决的是“病”,一个关照的是“人”。

值得注意的是,关于长寿的讨论,也开始自然延伸至生命的终章。追求“好好活”,不再与探讨“善终”相互回避。对临终关怀、尊严医疗、减少无意义抢救的关注,逐渐被视为长寿意识成熟的标志之一。

真正成熟的长寿观,并不回避生命的终章。相反,正是因为承认终点的存在,人们才更清楚地意识到:生命的价值,并不只存在于延续本身,而在于是否完整地走过每一个阶段。

如果说文化决定了人们如何理解长寿,那么社会结构则决定了他们如何实践。

在中国,单身人口的增加与家庭结构的小型化,正在深刻改变健康决策模式。对许多年轻人而言,健康成为“少数仍然可以掌控的事情”之一。预防性消费——从基因检测、功能性训练、到睡眠管理——并非奢侈,而是一种对不确定世界的“自我对冲”。

与此同时,家庭依然是中国健康决策中无法绕开的核心单元。“向上买单”的现象越来越普遍:带父母做体检、购买康养服务、安排康养旅居,成为中生代与上一代之间新的沟通方式。这不仅是消费行为,也是一种关于责任、尊重与边界的重新协商。而这种协商得以成立的前提,是老一辈的健康观念也在发生同步的进化。他们不再仅仅是被动的受助者,而是正在成为自己身体的第一责任人。

65岁的受访者陈先生这样描述自己的生活状态:他有多种慢性病,每天需要服药、监测指标,但仍然坚持规律散步、饮食控制和兴趣活动。在他看来,健康不再是“恢复到年轻时的状态”,而是“尽可能维持自主性,不给子女添麻烦,同时让精神世界仍然丰盈”。他记录血压血糖、谨慎尝试新技术,更看重可靠与简便,而非新奇。

这样的个体经验,恰好与政策层面的宏大叙事形成呼应。国家层面已明确提出从“以治病为中心”转向“以健康为中心”,并将目标延展至全生命周期管理——从促进、预防,到诊断、控制、治疗与康复的协同运行。这一转向,本质上是在承认:健康不是老年阶段才需要解决的问题,而是一项需要提前几十年规划的长期工程。未来5—10年,中国将尝试构建一个覆盖个人、家庭与社区的健康管理体系,而不再单纯依赖医院作为唯一节点。

然而,在现实运行中,结构性挑战依然清晰存在。多位参与政策制定与执行的相关人士指出,在家庭、社区和医疗机构三者中,社区环节的资源短板最为突出。它既是联结家庭与医院的关键枢纽,却长期缺乏专业康复资源、健康管理能力与稳定的人才供给。这导致大量本应在社区完成的康复、慢病管理与照护任务,被迫回流到家庭。对中年人而言,这不仅是经济负担,更是一种长期的心理压力。

当制度尚未完全接住需求,家庭便成为了普遍的兜底防线。尤其对于承担核心责任的中年子女而言,这不仅仅是体力上的付出,更是一场细腻的心理博弈。

在采访中,资深管理者Melody向我们描述了她在照护父母过程中的发现。她并不缺乏资源,也不缺乏耐心,但她逐渐意识到,情绪健康在老年阶段远比想象中脆弱,却又常常被系统性忽视。

医生关注指标是否回落、影像是否稳定,但很少有人真正询问老人“现在每天过得怎么样”。“康复期并不总是向上的曲线。”她观察到,疼痛、行动受限、对复发的恐惧,会让很多老人在情绪上变得封闭、敏感,甚至抗拒继续治疗。她注意到,父母在身体指标改善之后,反而更容易出现低落和烦躁——那是一种对失去掌控感的无力回应。

“他们不是不配合,而是不知道接下来要怎么活。”她说。对很多老人来说,康复意味着长期依赖、生活半径缩小,以及对未来的不确定感,而这些情绪,很少被正式纳入治疗讨论之中。

而作为子女,她发现真正消耗人的,并不只是照护本身,而是一次次需要替父母做出判断的时刻。这构成了一场隐形的心理考验。选择哪种治疗方案?是否接受进一步检查?要不要承受更激进的副作用?每一个决定,背后都伴随着反复的自我质疑。

她形容这种状态像是一种长期的心理负重:一方面希望替父母挡下痛苦,另一方面又清楚任何选择都不可能完美。很多中年人正是在这种模糊而持续的责任感中,默默承担着巨大的情绪压力,却很少被真正看见。

无论是经历了照护的重压,还是仅仅在旁观中产生了对未来的危机感,人们开始意识到:要避免陷入被动的困境,必须提前从源头建立防线。于是,一种微妙的集体心理变化发生了:人们不再满足于碎片的养生或临时的补救,而是试图通过建立秩序,来对抗生命中必然的不确定性。这种对“系统”与“控制感”的追求,最终重塑了不同代际人群的健康选择。

年轻人的健康实践,往往带有明显的探索性与焦虑感。他们愿意尝试极限运动、高强度训练,也更容易在受伤与修复之间反复摇摆。这既是对身体边界的试探,也是一种对“我还能做到什么”的确认。他们的消费往往是冲动且碎片化的——是为了那一刻的体验,也是为了缓解那一刻的焦虑。

值得注意的是,情绪健康在这一过程中获得了前所未有的权重。35岁的受访者Ariel在经历抑郁症康复后,彻底重塑了对健康与长寿的理解。她曾长期维持“功能正常”的生活状态,看起来像个完美的职场人,却在持续的情绪耗损中逐渐失去感受力。真正的转折点,是她意识到,单靠自律与忍耐无法修复系统性的失衡。在康复过程中,她第一次将情绪健康视为需要被专业对待的核心变量,而非个人意志问题。她拒绝了一种以长期内耗为代价的“延命”。

“当健康不再只是‘还能扛’、而是允许停下、允许求助、允许重建时,长寿才具备了现实意义。”Ariel的经验与众多女性在小红书上的表达形成呼应。荷尔蒙的变化、心理负荷与社会角色的叠加,使得“身心整体性”成为不可回避的议题。越来越多职场中坚力量人群意识到,真正可持续的健康,无法仅靠身体层面的“强撑”。

消费者对于健身认知的日益成熟正在倒逼产业逻辑发生改变。在政策与需求的双重推动下,中国的长寿经济正在显现清晰轮廓。最具活力的消费群体,既包括健康意识强的“新老年人”,也包括承担家庭健康管理责任的中生代以及还在探索中的年轻人。而技术与服务的迭代,也正在回应这种变化:从“高端收割”转向“普惠服务”,从单纯的延寿技术转向长期的系统支持——这或许才是长寿经济最大的机会所在。

当代中国正在进入一个前所未有的阶段:生命更长,但不确定性更高;技术更先进,但个体更孤独。正是在这样的张力中,“新长寿观”显得尤为重要。它提醒我们,真正值得追求的,不是无限延长时间,而是在有限的时间里,保持功能、保持连接、保持感受力。

长寿从来不是一个简单的医学问题,而是一整套关于如何生活、如何老去、如何离开的价值选择。长寿也不只属于老年人,而是一项贯穿全生命周期的公共议题。它关乎政策、产业,也关乎每一个普通人如何理解自己与时间的关系。