扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:返朴 (ID:fanpu2019),作者:Bill Sullivan(印第安纳大学药理学与毒理学教授),编译:维罗妮卡,题图:青霉素发现者、英国细菌学家亚历山大·弗莱明,来源Wikipedia

阿尔伯特·亚历山大(Albert Alexander)的生命正走向倒计时。第二次世界大战在各地爆发,战火连天,民不聊生。亚历山大,只是这时代洪流中的一颗水滴。他原本是英国牛津郡(Oxford)的一名警察,不幸的是,他脸部的一道伤口严重感染,引发了致命的败血症(sepsis)。此时此刻,在他的血液中,无数可怖的细菌正攻城略地。

亚历山大的医生查尔斯·弗莱彻(Charles Fletcher)称[1],亚历山大正处于难以言说的巨大痛苦之中,“病入膏肓,令人悲伤。”细菌感染正在活生生地将他吞噬——他已经因此失去了一只眼睛,而脓液仍布满了他的面庞,甚至侵袭到了他的肺部。

考虑到所有现行疗法都已用尽,而死亡在步步逼近,弗莱彻医生认为,亚历山大会是开展新型实验性疗法的最佳人选。1941年2月12日,在这个值得被历史铭记的日子里,亚历山大成为已知接受青霉素(penicillin)临床治疗的第一人。仅仅数日之短,他的病情出现了令人惊叹的好转。

图2 穿着警察制服的阿尔伯特·亚历山大。画面中的他身姿挺拔,面带笑意。| 图源:Linda Willason(亚历山大的孙女)

作为一名药理学系教授,我对亚历山大的故事耳熟能详。每年做抗生素讲座时,我总是使用他的故事作为引入。和很多其他微生物学讲师一样,我以往一直告诉学生们,亚历山大患上败血症是由于他在修剪花园里的玫瑰花丛时,面颊不慎被棘刺划伤。这一说法不仅在科学文献中成为了主流,在近期的报道和书籍中也随处可见。

问题在于,在这个故事里,虽然关于青霉素的神奇疗效部分是准确的,但有关亚历山大受伤的细节却混乱模糊。而这很有可能是由于战时的宣传政策所致。

一、打破窠臼的发现

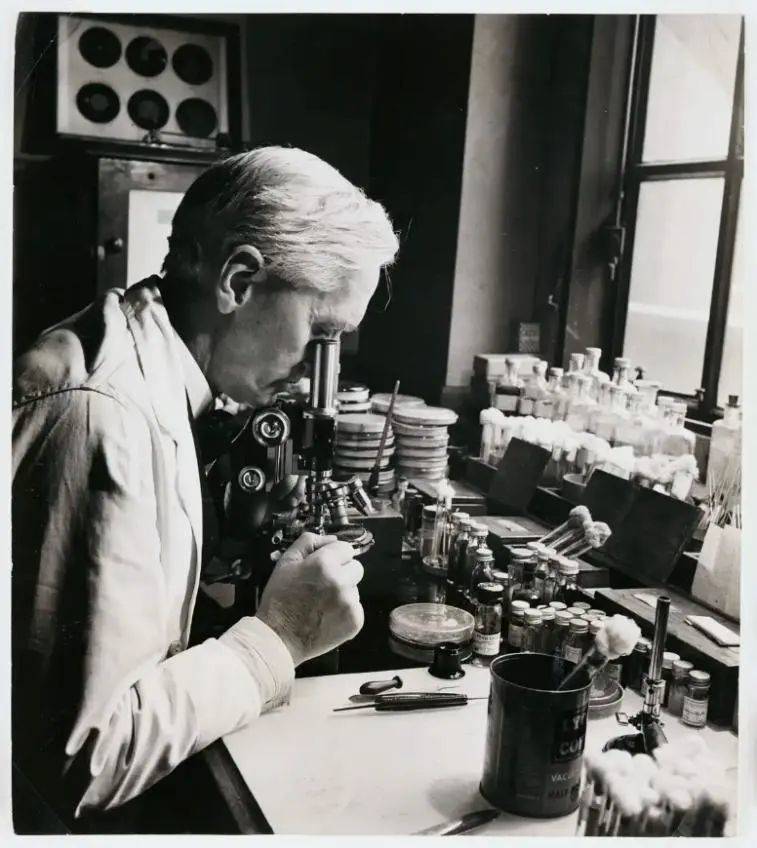

早在1928年,微生物学家亚历山大·弗莱明(Alexander Fleming)便意识到了青霉素拥有作为抗生素使用的潜能。弗莱明任职于伦敦的圣玛丽医院(St. Mary’s Hospital),后来因一个培养皿上的意外发现而名垂青史。当时的弗莱明,正在培养皿中培育葡萄球菌(staphylococcal bacteria),他偶然发现,在被青霉菌(penicillium)污染的培养皿中,葡萄球菌无法正常生长[2]。弗莱明由此推断,青霉菌的“汁液”能杀死特定种类的细菌。

图3 细菌学家亚历山大·弗莱明在使用显微镜观察培养皿上的菌落,他因在1928年发现了抗生素青霉素而闻名于世。| 图源:Science & Society Picture Library

十年后,由霍华德·弗洛里(Howard Florey)在牛津大学领导的一个科研团队接手了一项艰巨的任务——从“青霉菌汁液”中提取及纯化活性物质,并正式测试它的抗菌性能。1940年8月,弗洛里与同事们发表了他们打破窠臼的研究结果[3]:纯化后的青霉素成功治愈了小鼠体内的多种细菌感染。

动物试验获得了阶段性成功,但人体试验的开展却困难重重。弗洛里联系上了弗莱彻医生,希望他能帮忙寻找一名适合应用青霉素临床疗法的患者。后来我们知道,这名被选中的患者便是亚历山大。彼时的他已经无路可走,如果不尝试实验性疗法,生命便危在旦夕。正如弗莱彻医生所说:“采用青霉素疗法,对他而言只有好处,他已经没什么可以失去的了。”

当时,由于青霉菌的生长速度迟缓、单次产量较低等原因,纯化过的青霉素极为稀缺。与治愈一只小鼠相比,治愈一个人所需要的青霉素用量要大得多。医生们不得不从亚历山大的尿液中回收提取未被分解的青霉素,但即便如此,想要彻底清除感染,这些青霉素量也还是不够。在患者病情好转以后的第10天,未能斩草除根的细菌感染又卷土重来。亚历山大终究没能熬过这一劫,在1941年3月15日,他走到了生命的尽头,享年43岁。

一石激起千层浪。尽管结局未能如愿,亚历山大的病例仍旧轰动了学界,有关青霉素的研究一时吸引了无数目光。弗莱彻医生认为:“青霉素能够为细菌感染的患者带来暂时的缓解,这是确凿无疑的。最重要的是,在亚历山大接受青霉素连续注射的五天中,我们没有观察到任何毒副反应。”

1942年3月14日,在亚历山大去世一年以后,美国康涅狄格州(Connecticut)的医生们将青霉素注射进了另一名女性患者体内[4]。这位患者名为安妮·米勒(Anne Miller),当时她因为葡萄球菌引起的败血症而在死亡边缘徘徊。在注射足量青霉素后,米勒奇迹般地完全康复,并由此成为了被青霉素治愈的第一人。米勒的康复无比地振奋人心,在此之后,实现青霉素的大规模生产成为了美国陆军部的首要任务之一[5],优先级仅次于曼哈顿计划(Manhattan Project,即美国陆军部于1942年6月开始实施的利用核裂变反应来研制原子弹的计划)。二战期间,青霉素的使用不仅有助于预防士兵伤口的感染,也给了被淋球菌感染的军人重返战场的机会。不可否认,小小的青霉素对于同盟国的最终胜利而言,功不可没[6]。

图4 美国陆军部于1942至1945年间制作的“与死亡赛跑”的宣传海报。海报上写着:“越快建成这栋大楼,受伤的军人们便会越早获得能拯救他们生命的神奇药物——青霉素。”| 图源:Library of Congress

二、玫瑰花丛的故事,是他们心中的刺

如今,阿尔伯特·亚历山大已经成为了众所周知的使用青霉素进行临床治疗的第一人,在历史上留下了浓墨重彩的一笔。同样广为流传的,是亚历山大的“死因”——在玫瑰花丛中刮伤所引起的败血症。

然而,事实真的如此吗?在2010年,历史学家、《牛津医学:穿越九个世纪》(Oxford Medicine: A Walk Through Nine Centuries)一书的作者埃里克·西德博特姆(Eric Sidebottom)接受了采访[7],掀开了真相的面纱。据他所言,在1940年11月30日,真正让亚历山大受伤的并非玫瑰花刺,而是德军的轰炸。亚历山大工作的警察局遭遇了炸弹袭击,弹药碎片划破了他的面部,并最终导致了他的感染和死亡。

图5 希拉·勒布朗手持她已故父亲阿尔伯特·亚历山大的照片,摄于2012年。| 图源:Linda Willason

亚历山大的女儿希拉·勒布朗(Sheila LeBlanc)后来搬到了美国加利福尼亚州,成为了一名艺术家。2012年,她在接受当地一家报社的采访时[8],证实了西德博特姆的说法。除此之外,勒布朗还向大众披露了父亲的离世给他们的家庭带来的毁灭性打击。他们一家所住的房子并非为他们所有,而是由家乡提供专为村庄的警察所用。亚历山大离世后,勒布朗一家被迫迁出,在乱世中流离失所。亚历山大的遗孀由于失去了经济来源,不得不出外打工,分身乏术的她无力照料孩子们。勒布朗与哥哥因此被送往孤儿院,饱尝了世间冷暖,彼时的她年仅七岁。

英国格拉斯哥大学生化寄生虫学系教授迈克尔·巴雷特(Michael Barrett),曾通过电子邮件与勒布朗谈及亚历山大的死因。在2018年的一篇文章中[9],巴雷特写道,据勒布朗回忆,他们当时所住的房子确实拥有一座美丽的玫瑰花园,但她父亲所受的致命伤与之并无干系。杀死她父亲的是德军的闪电战,而非一根小小的玫瑰花刺。

在2022年2月,我设法联系上了亚历山大的孙女琳达·威拉森(Linda Willason)。如她的妈妈一般,威拉森也成为了加利福尼亚州的一名艺术家。她向我证实了弹药碎片的说法,且认为玫瑰花丛的故事“不过是战时的宣传策略”。为了维稳,当时的政府淡化了轰炸造成的伤害。

图6 一则关于青霉素在二战中发挥的作用的广告海报,制作于1944年。海报标题为:“多亏了青霉素,他将会顺利回到家人身边。”左下角的小字中写着,从普通霉菌中提取出的药物(青霉素),成为了本次战争中最伟大的伤口愈合剂。| 图源:Schenley Laboratories, Inc.

也许在一些人看来,亚历山大受伤的原因不过是微不足道的细节,但修正相关的历史记录是极为重要的。亚历山大是一名恪尽职守的警察,他在执行公务时不幸受伤,并因此而牺牲。他的死亡是悲壮的,也值得被铭记。玫瑰花丛的故事虽有着唯美的外壳,却掩盖了他因公殉职的本质。亚历山大的后代希望,真相能被广而告之,而虚构的玫瑰花丛则会渐渐淡出人们的视野。

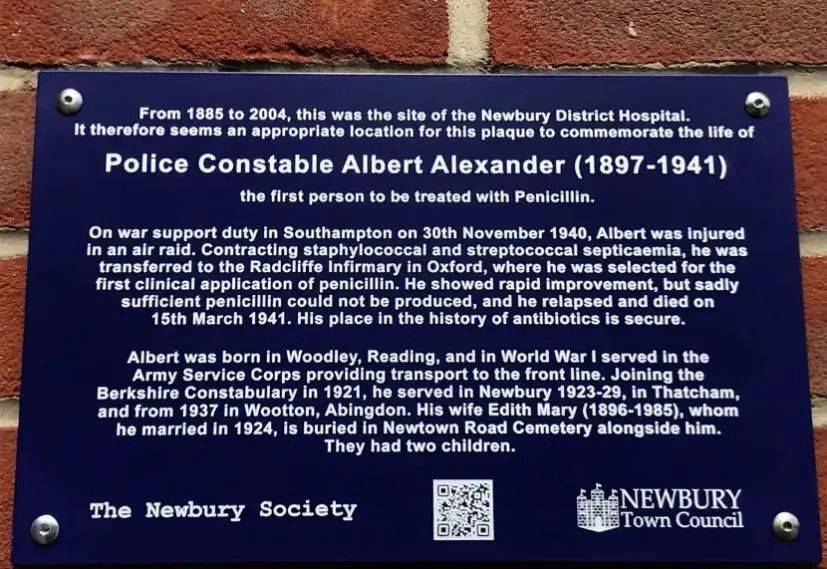

在2021年,英国的纽伯里市(Newbury)竖起了一块纪念亚历山大的牌匾[10],其上写道:“在1940年11月30日,警察官阿尔伯特在南安普敦市(Southampton)执行公务时遭遇空袭,不幸负伤。伤口造成了葡萄球菌和链球菌感染,并引发了败血症。阿尔伯特被转运至位于牛津郡的拉德克里夫医院(Radcliffe Infirmary),并成为了首位接受青霉素临床治疗的患者。用药后,他的病情立刻出现了明显好转,但碍于当时的青霉素产量不足,细菌感染不幸复发。他于1941年3月15日死亡。阿尔伯特为抗生素发展史作出了不可磨灭的贡献。”

图7 一块在2021年竖起的牌匾,叙述了警察官亚历山大的真实故事。在去世多年以后,关于他的故事里终于再无玫瑰花刺。| 图源:Newbury Town Council/Wikimedia Commons

参考文献

[1] Fletcher C. (1984). First Clinical Use of Penicillin. Br Med J (Clin Res Ed) 1984;289:1721

[2] Fleming A. (1929). On the Antibacterial Action of Cultures of a Penicillium, with Special Reference to their Use in the Isolation of B. influenzæ. British journal of experimental pathology, 10(3), 226–236.

[3] Chain E. et al. (1940). Penicillin as a Chemotherapeutic Agent. The Lancet, Volume 236, Issue 6104, 226 - 228

[4] https://www.nytimes.com/1999/06/09/us/anne-miller-90-first-patient-who-was-saved-by-penicillin.html

[5] https://www.washingtonpost.com/history/2020/07/11/penicillin-coronavirus-florey-wwii-infection/

[6] https://us.macmillan.com/books/9780805077780/the-mold-in-dr-floreys-coat

[7] https://www.ox.ac.uk/news/science-blog/penicillin-oxford-story

[8] https://www.pe.com/2012/11/02/redlands-local-artists-share-childhood-bond/

[9] https://mosaicscience.com/story/penicillin-first-patient-history-albert-alexander-AMR-DRI/

[10] https://www.bbc.com/news/uk-england-berkshire-57208267

原文链接:

https://theconversation.com/guns-not-roses-heres-the-true-story-of-penicillins-first-patient-178463

本文来自微信公众号:返朴 (ID:fanpu2019),作者:Bill Sullivan(印第安纳大学药理学与毒理学教授),编译:维罗妮卡