扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:中国青年研究 (ID:china-youth-study),作者:邱婕(南京大学社会学院博士研究生),原文标题:《“三十”而立?—适婚年龄女性的生命历程制度化与时间压缩》,头图来自:《三十而已》剧照

针对当代中国女性初婚年龄的推迟现象,本文引入时间社会学视角反思年龄不只是数字,更是生命嵌入社会的时间性表征。基于对13位“适婚年龄”女性的叙事访谈,探讨“三十而立”这一生命历程标准形成的制度化机制。

研究发现:在时间结构方面,线性的时间结构将女性年龄化约为交换价值的量尺,幼龄化、理性化、功绩化的制度文化情境赋予“三十”以特殊象征;在时间自主性方面,青年女性作为个人生平“而立”的建构主体,在制度化和个体化张力中呈现常态生平的逼仄和延迟。因此,女性时间压缩的结构性围困,指向探索生命历程“再制度化”的重构。

一、问题的提出

改革开放以来,性别平等、婚姻自由等社会思潮,以及妇女解放运动、计划生育政策的推行,促成了晚婚晚育观念。作为转型一代的“90后”,如今正处于适龄婚育阶段并被赋予“成家”的社会角色期待,却呈现明显的婚姻推迟趋势。

根据中国民政部的历年统计数据,2013年结婚登记中“20~24岁”人数占比(33.5%)首次低于“25~29岁”(35.2%),至2020年“20~24岁”人数占比(18.6%)还低于“30~34岁”(19.3%)[1]。此外,第七次全国人口普查数据表明,2020年育龄妇女总和生育率仅为1.3[2]。极低生育水平态势引发社会对女性婚育年龄的关注,有人口学分析预测中国女性初婚年龄在未来十年会继续上升,将出现人口的“第三次转变”[3]。

虽然初婚年龄推迟是婚姻模式的现代化特征,但是中国社会讲究“三十而立”,从儒家主张成人应当言行守礼,到如今人们对成家立业的年龄期待,以及父母“催婚”或“剩女”污名等社会现象,都将“三十”视为生命历程的重要时点。

有关中美日韩婚姻行为的比较研究表明,中国女性在30岁后未婚的比例最低[4]。联合国妇女署报告也显示,中国45~49岁女性的未婚比例还不到1%,远低于日本(16.1%)、新加坡(12.8%)等其他东亚国家[5]。从横向跨国对比,可以总结当代中国婚姻模式的显著特点是“晚婚-普婚”。

相关研究解释了女性“晚婚”的社会影响因素,包括计划生育政策对独生女的赋权[6]、义务教育普及和女性的高等教育获得[7][8]、市场经济体制改革和女性的自由劳动参与[9];也有从个体理性选择的角度,考量房价等婚姻进入的经济成本过高[10]、母职惩罚和职业歧视等婚姻的负面效用[11]。但是,上述解释都接受了以“30岁”界定“推迟”的预设,没有追问“普婚”的转折如何发生,以及“三十”成为转折时点的象征意义是如何被建构的。

“30岁”年龄困境呈现出社会时间结构对个人生命周期的挤压。近年来,豆瓣的“跨年龄段烦恼交流会”“大龄女青年活出自己”“大龄女青年咆哮组”等网络社群,以及《年龄只是数字》《年龄骚扰》等畅销书层出不穷,都体现出女性的年龄恐慌。此外,“35岁高龄产妇”的生理期限,更强化了女性生命周期的紧迫感,但这并不意味着“30岁”的压力可以简单归因于生育。

对此,本文引入时间社会学的视角,透过“30岁”年龄门槛的社会现象,探讨青年女性的生命历程制度化与时间挤压。具体而言,所谓“到什么年龄就应该做什么事”之“应该”的社会时间标准是如何形成的,而后女性又如何让渡个体时间自主性去参与“30岁”的性别角色扮演?

二、文献回顾:被结构的女性时间

时间社会学为性别研究提供了新的视角,时间不仅是客观的存在物,而且是一种生产、后致的社会性构成,在关系、权力、资本等社会机制的作用下呈现出不同的“生成公式”[12]。着眼于时间的社会建构属性,“性别化的时间”“女性的时间”被纳入研究议题[13][14]。

已有研究更多的是从物理时间维度,探讨女性日常生活时间结构的压缩,尤其是“工作-家庭”的时间分配失衡问题。朱迪·瓦克曼提出数字资本主义时代的“时间压力悖论”,指出讨论这一现象首先要意识到不同性别、阶层的人面临不同的时间体制,她从性别分工和家务劳动时间的角度关怀职业女性的时间压力[15]。传统性别劳动分工模式往往要求女性让渡时间自主性来承担家庭照料和再生产责任,使她们陷入公共领域和私人领域的双重“时间荒”困境。有实证研究表明,中国女性平均每天的工作时间比男性少2.161小时,而家务时间比男性多2.088小时[16]。此外,学习时间也存在“男长女短”的两性差异[17]。

归纳上述研究的解释路径,是以时间作为量化的物理参数,将女性的时间压缩操作化为“长时间工作和家务劳动之后缺乏足够的休息和闲暇时间”[18],从时间使用和分配的性别差异来探讨女性如何平衡日常生活的多任务管理和角色冲突。然而,这一研究盲点在于数字化的物理时间与线性统计描述缺少对社会时间维度的理解,时间使用和分配问题的更深层根源在于人们掌握生活步调的时间自主性和权力不平等。

另一条研究路径试图超越客观的物理时间,强调具有主观体验的社会时间概念,关注女性在生命历程各个阶段的累积劣势。社会时间概念的理解具象在人身上,体现为学龄、工龄、婚育年龄等形式[19]。

格伦·埃尔德基于“生理年龄”和“社会年龄”的概念区分,定义“生命历程”是“一种社会界定的并按年龄分级的事件和角色模式,这种模式受文化和社会结构的历时性变迁的影响”[20]。其中,“年龄分级”具有三种时间性意涵:一是生命时间,即儿童、成人、老年等不同生命阶段;二是社会时间,即规定具体生命阶段的行为和角色模式的“恰当时间”;三是历史时间,即个体所处的宏观历史情境[21]。

从社会时间和历史时间的不同侧重点出发,可以将生命历程研究划分为埃尔德代表的“北美范式”以及马丁·科利代表的“欧陆范式”[22]。“北美范式”侧重历史时间维度,关注重大历史事件如何使生命历程发生具体“转折”;“欧陆范式”侧重社会时间维度,注重社会制度和文化规范如何形塑生命历程的时序化与整体“轨迹”。国内既有研究主要借鉴了“北美范式”,对“欧陆范式”的引介相对较晚,鲜少有研究关注女性年龄的社会性“分级”,特别是生命历程制度化的建构使每个人经历相似的时间序列、社会角色和行为模式。

按照“社会继替”论的隐喻,“三十而立”是社会继替速率的标准,青年作为社会预备机构的“候补员”必须在恰当时间结束候补期并组建新家庭,婚姻、生育被视为“社会继替”的制度[23]。杨菊华进一步指出,法定结婚年龄、生育政策将女性个人生命历程转变成“公共生命历程”[24]。

例如,各省市相继推出延长产假的政策实施办法,2021年底北京、湖北等地最新修订的《人口与计划生育条例》规定在国家法定98天产假基础上增加60天产假,这是女性生命事件纳入社会公共事务的典型案例[25]。

适婚、适育年龄等生命历程的关键时点,实际上是一整套“社会安排”。生命历程研究揭示了“年龄分级”是个体生命时间与历史时间、社会时间结合的主轴。这启示我们讨论“女性的时间”,不仅涉及日常生活24小时物理时间分配的性别差异,还应从丰富的社会时间意涵出发,进一步关注制度化的“年龄分级”如何造成女性生命历程压缩与时间自主性的阙如。

综上,本文基于生命历程制度化的研究空白,以“三十而立”的具体生命时段为切入点,引入时间社会学的视角,详细分析女性的“适婚年龄”标准是如何建构,以及个体婚姻行为如何与制度化结构发生时间错位。

三、研究框架与方法

生命历程制度化范式从社会时间的维度重构了年龄概念。需要指明,科利提出的制度化概念是广义的,指涉一切外在的结构性机制,既包括正式成文的法律规范,也包含不成文的道德信仰和伦理规范,还包括教育、社会保障等组织系统的作用[26]。

孔子所言“十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命”(《论语·为政》),反映了中国传统的“生命历程标准”[27]。制度化语境中的“三十”不限于生理年龄的特指,而是社会时间范畴的虚指。父权制和儒家文化体系严格限定了女性结婚生育的时间期限,前文已通过数据对照表明中国青年女性虽然初婚年龄普遍提高,但高年龄组女性的未婚比例极低,“30岁”仍然是难以逾越的年龄界限。

因此,本文根据生命历程制度化理论,从以下两方面提出分析框架:一是把社会时间结构和个体时间自主性作为生命历程“光谱”的两端;二是把“30岁”纳入生命历程制度化的整体框架,详细探讨“30岁”女性生命历程的制度化与个体化冲突。一方面,解析制度化机制是如何定义“适婚年龄”标准以及生命历程的具体时间期限;另一方面,关注女性面对“三十而立”的时间标准采取何种个体化行动策略,或产生年龄焦虑、恐慌等情感困境,从而揭示社会时间结构对女性个体时间自主性的挤压。

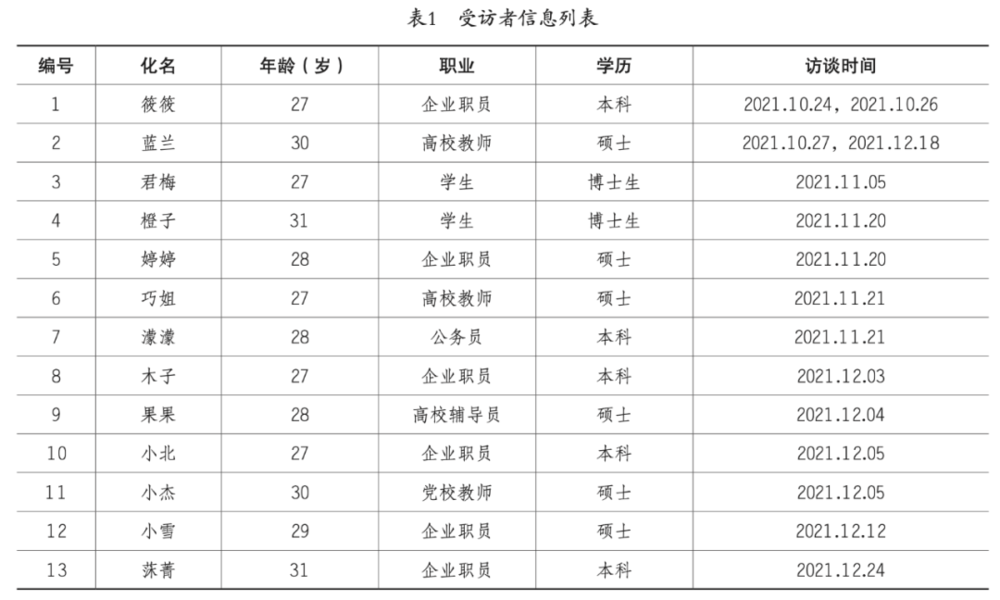

本文聚焦“三十而立”这一生命时段,对13位27~31岁的“90后”未婚女性进行叙事访谈(见表1)。访谈从询问受访者对“30岁”的态度和情感出发,激发她们叙述自己生命体验以及未来人生规划,再根据故事细节进行追问,涉及年龄歧视、代际冲突、生育政策等内容。

13位受访者中有10位采用线上访谈,每位访谈时长为1.5~3小时,经受访者同意录音后逐字转录并加以匿名化处理。大部分受访者目前生活在北京、上海、广州、深圳等一线城市,这些城市的平均初婚年龄高于全国水平[28],鲜明地呈现出传统与现代两种时间观的碰撞。

四、线性时间之魅:“三十”的制度文化情境

基于生命历程制度化的理论视角,年龄分层建构了一个时序性的链条,以“恰当的时间”将各个角色和生活事件编排进特定的“生命历程标准”。根据科利对“制度化”的定义,本文从个人身体的幼龄化、家庭社群的理性化、组织系统的功绩化三个方面,探讨生命历程的制度化机制以及“三十”的社会意义呈现。

1. 三十之“老”:幼龄化的身体规训

身体是生命时间的最基本表现形式,并以年龄这一社会时间单位为量尺,标刻了婴儿期到成人期,再到老年期的生理性和社会性变化,这意味着每个年龄段对应不同的“女性身体”,可称之为“时间的身体”[29]。从时间性特征切入,身体是生命历程制度化过程的起点。

首当其冲的是“老”的象征意义建构,并产生对女性的年龄歧视。从历史社会学的角度看,传统社会的价值导向是崇古尊老,直至1780年美国出现“恐老症”,长老权威的政治结构开始瓦解,老年人成为年龄歧视的受害者[30]。

现代社会将“老”定义成一种对身体的否定性暴力,恐美人迟暮、年老色衰等文化表达都暗示女性老化贬抑为低价值,这种“厌老文化”加剧了女性的年龄恐慌。当问及“对30岁的认识”时,小雪说:“首先会想到一个坐标轴,按65岁退休年龄,30岁是一个坎,相当于数轴走了一半。”几乎所有受访者都表达出恐老情绪,老化的身体感知直接反映为容貌焦虑,其中婷婷的讲述尤为明显:

“最近看镜子真的感觉自己老了很多。我工作这几年熬夜很严重,脸上都是褶子,眼袋也是青的,尤其关掉美颜后的脸部状态非常糟糕。我很后悔在二十五六岁最好的年华都不拍照,没有留下一张照片。某个时刻突然会恍惚一下,我怎么到了这个年纪。”

年龄象征建立了一种时间秩序。男性主导的社会文化,以年龄为符码制造了一个理想的女性形象。婷婷焦虑的根源正在于此,“年龄压力最多还是来自公司的老男人,他们说话很不友好,会说我是‘30岁的老姑娘’,很爱调侃我嫁不出去”。30岁的女性却被定义为“老”,表明现代社会的幼龄化审美取向。话语即权力,身体即话语实践,“幼龄化”“少女感”等流行话语暗含时间秩序。

根据福柯的生命政治研究,军事学校的规训离不开年龄机制,通过对年龄分割、序列化、重新组合,使每个人被划入不同的“进化片段”并接受连续性的规训[31]。列斐伏尔进一步指出植入日常生活的时间性规训机制,即身体节奏。如同“驯马术”,通过控制时间的持续、停止、注意力分散,使日常生活高度同一化,包括手势、表情等肢体动作和身体惯习的改变[32]。

当下大众媒体动辄以“表情管理”“少女感”等身体表演作为宣传点,产生对女性身体、年龄新的“凝视”,这种“凝视”不同于传统社会“裹小脚”“割礼”等肉体的暴力,而是被主体内化并由自己实施的身体控制与规训。延续生命政治的理路,可以考察女性年龄及相关大众话语中的微观权力。

观察传播场域的议程设置和话语生产,无论是女性消费品广告以“冻龄”“逆龄”为卖点,还是“90后婚介所”“怦然心动20岁”等恋综节目,诸多隐喻式宣传塑造了年轻导向的价值观和身体镜像,反过来强化了年龄对女性受众日常生活和自我呈现的象征暴力。

婷婷介意衰老的同时,也用“装嫩”一词嘲讽社会畸形的审美标准:“现在媒体经常宣传女明星优雅地老去,大家即便年龄到了,但都会装嫩。”

如今身体技术与大众传播话语将不符合“白幼瘦”的外表建构为“不健康”或“不好看”,“大家就觉得‘显老态’是不好看的,追求‘显年轻’”(木子,27岁)。

一如朱莉娅·克里斯蒂娃对“女性美”的文化批评,“在看/被看的辩证中,女性占据着被看的位置”[33]。“被看”使女性在意的是“悦己者”而非“悦己”,当提到“白幼瘦”的审美标准,果果脱口而出:“那就自律、努力呀,平时多赚钱做医美。”有3位受访者欣然接受了医疗美容技术的干预,婷婷提起双眼皮手术和牙齿矫正的体验:“我现在(脸部)轮廓线出来了,别人都说我脸好小,以前从来没有人这么说过。”

从传统社会“裹小脚”到现代“医美”的盛行,都在强制抹去时间留下的身体痕迹,否定女性的生理发育和成熟。这种“去时间化”的审美感知及其话语实践,折射出烙印在身体上的社会权力。这里无意讨论个体选择的是非对错,而是着眼于结构性的文化情境,警惕“美”“自信”文化是否以另一种潜在方式裁制女性身体,反思找回生命权力的可能性。

2. 三十之“孝”:理性化的家庭社群

生命历程制度化还包括非正式的伦理规范。置于中国家庭本位的文化情境,结婚成家不仅仅是个人选择,也是父母的教养职责,并嵌入父辈的生命历程[34],甚至子女结婚成家被视为“成功父母”的判定标准。

巧姐在访谈中讲述了一场父辈之间的吵架:“我们那有一户人家,过年的时候他爸爸发火骂媳妇,‘你这个人是怎么做妈妈的?你的孩子都不结婚生小孩,明年如果还没有人生小孩的话,就不要回家过年’。”巧姐的母亲也认同这是“做妈妈”的教养责任,她在2020年春节期间对巧姐说:“你没有结婚、没有对象,别人家同龄的都抱着孙子出来玩,我都不好意思站在旁边聊天,也不好意思出门。”

从当代中国家庭的“倒立”“下行式”结构来看,在婚姻成本飙升的今天,婚房、彩礼或嫁妆都需要父辈的资源下行与经济支持。对于子代而言,这反过来影响个体对组建婚姻家庭的认知和选择。不止一位受访者自责“不孝”,濛濛说:“我要是年龄很大还不结婚,亲戚会觉得我不太正常,我在深圳听不到那些人怎么讲,但是爸妈还在家,我不想给自己爸妈丢脸,觉得很对不起他们。”

可以看出,当代“新家庭主义”生活模式,将“孝”重新定义为“通过自己幸福让父母幸福”[35]。从父辈和子辈的互动中,能够发现生命历程的代际嵌合,制度化的生命历程经由家庭传承给个体。

但另一方面,子辈和父辈归属于不同的“社会代”,不可否认二者之间存在一种“时间结构差”[36]。新生代的青年女性对于婚育具有不同的时间观念,如今中国的催婚现象越来越普遍,单身女性如果超出适婚年龄的社会标准,常常会受到家庭社群的施压。那么,如何理解上述代际冲突?

时间社会学提供了另一种新的视角,原因并非单纯是父母固守“不娶无子,绝先祖祀,三不孝也”的传统思想,还包括线性时间结构的约束。“新家庭主义”弱化了婚姻的传宗接代功能,父母最常说“到什么时候就应该做什么事”的劝导,实际上是一种时间资源化、理性化的逻辑导向,尤其体现在婚姻市场将女性年龄作为竞争资源。

父辈的理性判断与婚姻市场的竞争逻辑相一致,“时间就是金钱”“年轻就是资本”等观念,使大多数父母焦虑女儿到了适婚年龄“再不抓紧就来不及了”。橙子尝试从父母的视角理解催婚:“其实是说可选择、匹配的男性越来越少,预设了年纪越大越不好找的逻辑。”

女性年龄如同货架上商品的价格标签,“30岁”就像一个保质期的时间截点。婚介公司更是直接按照年龄“明码标价”,小雪提到和婚介工作人员的对话,她被告知“你今年是这样(的价钱),明年你的年龄增加,系统输入进去可能比这涨很多”。在婚介公司的软件上,输入用户基本信息就自动生成服务费用,其中年龄在收费的算法中占很大比例。笔者检索珍爱网、世纪佳缘等国内主要相亲平台上25~35岁青年的征婚启事,男性择偶条件大多要求比自己年龄小,女性则基本设定在比自己大10岁之内。“男大女小”的年龄匹配模式,是线性时间结构的产物。

克里斯蒂娃指出,具有强烈目的性、计划性的线性时间观是男性气质的模态,而“女性的时间”原本是一种主体性的循环时间,女性置身于线性时间设定的单向生活轨迹则会导致主体性丧失,她称之为“在时间之外”[37]。线性时间观的隐喻,把女性年龄差异化约为一种资源交换的价值量尺。也就是说,男性的年龄增长等同为财富、资本的累积,相反女性的年龄增长则是价值减损。时间资源化的逻辑,挤压了女性婚育的时间节奏与情感需求,使生命不再是存在意义的“绽放”,而只是每一个年龄阶段任务的“完成”,成为一种理性化的时间管理。

3. 三十之“效”:功绩化的组织系统

“30岁”不仅是个人身体感知和婚姻家庭行为的一个关键时点,还作用在劳动力市场、福利保障等公共领域。年龄概念进一步深入社会时间层面具有公共性的引申意指,甚至是社会阶层的划分指标。所有受访者都表达了事业方面的年龄焦虑,原因在于理性化的时间管理和年龄层级已成为当今“功绩社会”的重要运作机制。

韩炳哲指出,21世纪的社会形态不再是福柯描述的“规训社会”,新的“功绩社会”系统以不断升级的自我肯定取代禁令等否定式管制,来追求工作和绩效的最大化[38]。功绩化导向的科层组织将个体生命历程划分为一层一层的严密层级结构,小杰谈到年龄作为自我成就与功绩量尺所带来的压力:

“比如在体制内,人家会觉得30岁已经工作五六年了,至少要达到什么样的级别,如果没有达到就会认为是你不努力,还是能力不行。我有位同事是1990年的,2016年硕士毕业,29岁就拿到职称,这是正常的节奏。按照级别来说,她2021年已经升9级了,我还是11级,比她低2级。但是我现在还没拿到中级职称,落后一步的原因(中途换工作)人家不知道,只会觉得我跟她同龄,为什么别人都拿到了,我没拿到。你说我会不会有压力呢?”

从劳动力市场而言,适龄婚育女性面临的年龄歧视具体表现在三个方面:

第一,最直接体现是职场准入的年龄门槛,例如招聘启事设立的35岁年龄门槛。果果谈到一次失败的求职经历:“岗位要求出生日期在1994年1月1日之后,投简历后得到的回复就是‘年纪不符’。”除了明文公开的硬性规定之外,公司面试女性也重在衡量婚育情况,高强度或技术性岗位甚至避免录用适龄婚育女性,已婚未育的女性更是处于歧视链底端。

第二,进入职场后的竞争劣势。婷婷讲到2021年经历的裁员:“公司都喜欢用年轻人,二十五六岁,很多被辞退的都是中年,上有老下有小,真的很残酷。裁员的时候,我整个人想的都是怎么在领导面前展示自己,怎么在社会上安身立命。”尤其是互联网行业存在所谓的“优化”现象,青睐工资低且时间投入高的年轻人,使高年龄段员工产生“被替代”的危机感。

第三,职业退出后未来发展的年龄限制。公务员录用或企业招聘的多数岗位都要求应届毕业生或者具备5年相关工作经验。木子讲到自己在职场的尴尬处境:“如果出去(跳槽)、考公务员,首先年龄就不像应届生(有优势)。所以还是一直沉沦在里面,待久了有点‘温水煮青蛙’的效应。”求职的“非应届生”身份与年龄门槛让许多受访者感到被劳动力市场抛弃,她们的年龄劣势潜藏在工作准入、职场竞争、职业未来发展各个环节。

职场竞争生态的例证,表明功绩导向将年龄和生产价值挂钩,根据人们在不同年龄段能够创造的生产价值,把每个人“分级”嵌入社会结构。“时间不等人”“人生没有回头路”等人生规劝,都体现了线性观对时间管理、效率的追求。量化的线性时间,建构了一种“24/7”的时间体制[39],预设时间是“人人平等”的,要求每个人在同等时间内完成同样的功绩,直接表现为30岁应该达到什么级别、有多少存款的社会期待。但是,功绩化评价体系因女性的生育时间成本而低估其生产劳动价值,甚至判定女性无“效”、低产。女性年龄被置换为经济生产和社会再生产的双重价值,并且这两种价值差异由公共政策进一步强化。

例如,2021年修改的《中华人民共和国人口与计划生育法》提倡“适龄婚育”“一对夫妻可以生育三个子女”[40],政策一出台就引起“90后”群体热议。网友们假设23岁结婚、25岁生一胎、28岁一胎上幼儿园并怀二胎、29岁生二胎、32岁二胎上幼儿园并怀三胎、33岁生三胎以及之后无间断养育照料。这个节奏过快、应接不暇的人生画像,体现制度设计压缩了女性生命历程的时间间隔。

巧姐的领导经常劝她要积极响应三胎政策,趁着年轻抓紧生孩子,现在生一个孩子,30岁之后隔一两年再生一个孩子,争取在35岁之前生完三个孩子。即使人们的婚育行为在高养育成本和经济压力面前退却,但生育政策对适龄女性仍然产生间接性压力。

另一个例子是濛濛所在单位分配公租房的管理规定,如果已婚可以优先排队,如果单身且未满35岁则没有资格。她说:“其实有些人挺不高兴的,有人可能22岁进(单位)、24岁结婚就可以去排队,有人30多岁没结婚,但是对单位的贡献大多了,凭什么不给资格,这也不合理。”这种家庭受益权的福利政策[41]、年龄挂钩的就业政策等资源配置模式,都是个体生命历程的制度依托。

解析生命历程的制度化机制,包括从个体到家庭私域,再到公共领域三个层面,以身体为中心,日常话语、文化伦理、政策规范等结构性力量层层包裹,通过年龄编码将个人生平嵌入社会结构之中。

“30岁”是一个典型的社会时间标准,加上“适婚年龄”“最佳生育年龄”“高龄产妇”等数据和科学知识佐证,设定了女性工作、结婚、生育等生命事件发生的时间序列。线性时间结构把女性年龄增长量化为价值减损,年龄歧视和时间挤压表现在大众媒体、婚恋市场、劳动力市场等诸多场景。反思“时间去哪儿了”,需要进一步回归女性主体来探讨如何重写生命历程的叙事。

五、她者时间之争:“而立”的个人生平策略

从社会时间结构重新回到个体时间自主性的视角,女性并不完全是制度化和结构约束的客体,更是个人生平的构建主体。倾听青年女性对时间与生命的多重认知和想象,可以理解她们的行为策略更在乎“而立”如何能立得住、立得久,从而与“三十”的社会既定轨迹发生时间错位。社会生命历程标准和个人生平规划之间,呈现出制度化与个体化的张力。

1. “绝望”的自我否定与常态生平逼仄

援引小杰在受访后写下的《三十小传》中的几句自白:

“庚午冬月入凡尘,而立之年忽焉至。浑浑噩噩三十秋,学识阅历颇俱贫。背井离乡立新命,修身立业梦家齐。”

“浑浑噩噩”“贫”“立新命”“梦”等词汇,流露出一位30岁女性在“三十而立”的制度化标准和个人时间体验之间的夹缝感。诺沃特尼注意到现代人越来越渴望以自身为参照点的个体时间单位[42],女性的“适婚年龄”压力就是个体自我时间和社会时间结构产生摩擦的典型表现。女性一旦超过组建家庭的时间期限、呈现与常态生平不同步的时间偏差,就会被贴上“大龄未婚”等标签。大部分受访者频繁使用“孤独”“害怕”“绝望”“失败”等词,偏离既定生命历程标准导致对自我的否定。

例如,筱筱把单身归因于自己性格不好:“我确实有这些问题,要不然也不会单身到现在。”蓝兰对年龄的恐慌更加强烈,内心感到“下意识地有点自卑”:“我想要时间停止,我想要永远都长不大,但现实就是我30岁了。我害怕如果现在找不到适合的(伴侣),以后就结不了婚。现在我的价值相对来讲还好一点,如果再过一两年,优秀的人也会嫌弃我吧。”

亲密关系的商业化和婚恋市场的年龄劣势,让蓝兰在经历几次相亲之后用“挑剔”评价自己,选择逐渐放下情感需求,被迫适应关系建立的快节奏。她感慨30岁之后没有太多时间可以恋爱,大家相亲都是为了快速地完成结婚生子的人生任务,并多次表达“害怕”自己随着年龄增长越来越没有机会走上常态的人生轨迹。蓝兰表露出很多同龄女性的心声,她们恐慌偏离常态生平的未来不确定性。“过去-现在-未来”的线性时间观,深刻影响了女性的人生规划,担忧未来何以为“家”。

2. “另类”的自我认同与常态生平延迟

年龄标准的制度化设定,使适龄未婚女性在个人生平的时间错位中形成角色之“异”的自我感知。许多受访者通过与同辈群体的互动比较,萌生出“另类”“不正常”的主体身份确认。正常/不正常的区隔明显地体现在濛濛的叙述中,她认为自己和“正常的女孩子”不同:“女同事们的聊天话题都是围绕家庭、婚姻,讨论情感、美妆、时尚、王者荣耀等等。这些我都插不进去话,只能在旁边喝水听着,感觉自己跟同龄女生格格不入。”

“另类”的“镜中我”形象,使这部分女性反思“为什么别人会觉得我不一样”“我为什么会给别人这样的印象”。有两位受访者的故事分别体现了生命历程延迟的制度化和个体化面向。

在农村长大的小雪谈及制度化因素的影响:“我9岁才上一年级,赶上了九年制义务教育,导致上学上得晚、毕业也毕得晚。”20世纪90年代末正值农村义务教育制度的普及时期,一系列因素使她比周围人的常态性生活步调更加延迟。面对同事的私下议论,小雪认为大家只看到了履历上的表面信息,这并不是自己的“失误”。

另一个例子是婷婷对个体选择的看法,她提到自己亲姐姐曾迫于年龄压力相亲结婚,双方从认识到办婚礼仅半年时间。婷婷认为:“30岁的首要任务是事业‘立’起来,不能和我姐一样认定到了年纪就应该结婚。我不想像商品一样放在货架上被定义,如果为了完成任务去相亲结婚的话,我还是愿意往后推。”谈及人生规划,许多受访者和婷婷一样将时间期限推迟至“35岁”,她们选择延迟化的温和策略,来抗拒婚姻市场将女性年龄建构为具有交换价值的“商品”意象。

延迟化的时间策略,看似与“时间就是金钱”的经济理性相悖,实际上可以说是另一种“金钱就是时间”的价值理性选择。延迟生命历程的女性大多将存在的意义放在自由时间上,她们把工作和事业发展排在首位的原因并不是将休闲视为时间的浪费,而是为了能够给父母养老和生活闲暇提供经济支撑,争取在制度化框架内获得自我的时间轴。这种经由反思形成的不同时间态度,恰恰是在质疑并超越线性时间结构和生命历程标准设定的“人的自动化”。

3. 制度化的个体时间自主性

现代家庭观念给女性带来了更多自由选择,但属于女性的时间仍然是有限度的。以婚姻选择为例,既坚持自我意志,又遵从社会期待的矛盾经常出现在受访者的讲述中。她们一边判断婚姻高风险的现代性困境,“还不如一个人活得自由自在”(濛濛,28岁),一边也规划在30岁或35岁之前走上婚姻家庭的常态生活轨道,并认为“一直单身一直爽是毒鸡汤”(小杰,30岁)。

在深圳工作的濛濛说:“虽然之前喊着自己不结婚,也还是希望能在30岁之前结婚。”但是,现实的困境是一线城市的超快节奏让濛濛感觉自己所有时间都被塞满了,如果组建新家庭只会让她的生活雪上加霜,除了压缩睡觉时间,没有任何剩余时间可以挤出来投入家庭。透过种种矛盾可以发现,女性的婚姻选择行为与她们表达的异见,更像是一种无奈的自我辩护。

这种左右为难反映在回家还是留在一线城市的抉择上。小北大学毕业后一直在北京从事电子商务运营的工作,但是她担忧工作的未来前景以及自己作为独生女的赡养义务:“互联网没有办法做一辈子,希望能回家找到一个年纪大了还可以做的(工作)。”但家乡小公司的工作随时都可能失业,“可以做的”只能是报考公务员或事业单位。考虑公务员报考的年龄限制,2021年初她毅然辞职,结束5年的北漂生活。然而,小北回家后发现家乡的行业发展、思想观念等等与自己想法都有很大差距,当时她在社交媒体上记录:“总妄想一切美好都水到渠成,可是哪里不是一地鸡毛,只能推着自己努力向前。”半年后小北从“逃离北上广”,再次“逃回北上广”。

去、留的故事,可以看见女性个人生平策略的复杂性,家庭养老、职场生态乃至计划生育政策都是她们自主决策所考量的社会因素。个体时间自主性有别于现代自由主义的个体化,毋宁说是“制度化的个体化”。

贝克夫妇曾区分新自由主义的个体观和制度化的个体化,前者假定自足的原子化个体与行动内驱力,后者强调个体化是第二现代性的高度社会化产物。例如,从种族婚姻到基督教婚姻,再到新式的个体婚姻秩序,即便现代婚姻法承认个体自主权利,但两个人的私密决策也受制于教育系统、劳动力市场、养老金制度等社会法则[43]。贝克夫妇对婚姻社会史的考察佐证了个人生平的制度性嵌入,中国关系主义的个体化路径也绝非对他人、家庭和社会共同体无动于衷[44]。基于此,才能理解女性生命历程制度化和个体化、社会时间和自我时间的纠缠、磨合。

六、结语

本文通过叙事访谈呈现女性主体对生命的理解和想象,反思女性“适婚年龄”的生命历程标准如何形成。

一方面,年龄嵌入社会时间结构,抽象、量化的线性时间结构设定了一个规范性的制度化标准。年龄规范要求个人在特定时间和生命阶段应该做什么事情,以致“30岁”成为青年女性的一种压力。从幼龄化的审美话语和身体规训、理性化的婚恋市场和父辈压力、功绩化的劳动力市场和公共政策等社会文化因素,可以解析“30岁”如何被赋予不同的时间价值。由此,规定了女性扮演妻子和母亲角色的“恰当时间”。使女性在多角色转换、多任务管理以及多重时间分配之间应接不暇,形成时间密度过高的生命历程结构,导致高度时间紧迫感和年龄焦虑。

另一方面,个人生平与生命历程标准的匹配过程中存在个体的时间自主性,常态生平逼仄和延迟之间的弹性化时段蕴含着社会时间结构与个体时间自主性的博弈。虽然女性初婚年龄提高呈现出与生命历程标准发生时间错位的“去制度化”趋势,但是“30岁”年龄压力证明社会时间结构和公共性因素仍然发挥强有力的制度化作用。受访者的讲述既表达了个体追求“自己的活法”,同时人生规划选择把“30岁”的时间截点推后至“35岁”,仍然是将个人生平放进制度化框架和社会时间结构之中。这种延迟化常态生平的策略,是一种调和的时间实践,试图在“绝望”“另类”等情感状态中寻找与社会规范的和解,获得自我与他者的异时共存。

年龄是社会时间的意指和象征,而所谓的“适婚年龄”“最佳生育年龄”指涉了时间对女性的围困。女性年龄被纳入线性的社会时间结构中重新编码,隐匿于各种大众话语、职业获得与晋升,乃至社会福利和政策文本中的年龄标准,展现出生命历程制度化的机制。譬如从“一孩”到“三孩”的生育政策调整,又如有全国人大代表提出女性结婚年龄下调至18岁的立法建议,都是最直接的体现。

本文的受访者大多生活在一线城市,她们能够寄情于工作事业的发展,选择扮演好自己的职业角色。但是更多的女性没有机会在自我时间当中驻留,在冲突与调和中只能选择让渡时间权力,对此不应视若无睹。

反思生命历程如何“再制度化”,中国生育政策的宽松化调整,意味着人口治理从直接干预转向建构更加包容性的制度文化环境。需要纳入性别和时间的交叉性视角来完善“家庭友好型”的政策支持体系,考虑婚姻、生育等生命事件的全程性,对女性在家庭工作各个场景中面临年龄歧视和价值贬抑的现实困境给予关怀,或许是化解女性时间压力的一个切入点。

参考文献:

[1]中华人民共和国民政部.中国民政统计年鉴2021[M].北京:中国社会出版社,2021:65.

[2]国家统计局.第七次全国人口普查主要数据结果新闻发布会答记者问[EB/OL].http://www.stats.gov.cn/ztjc/zdtjgz/

zgrkpc/dqcrkpc/ggl/202105/t20210519_1817702.html,2021-05-11.

[3]陈卫.中国的低生育率与三孩政策—基于第七次全国人口普查数据的分析[J].人口与经济,2021(5):25-35.

[4]杨菊华.中国真的已陷入生育危机了吗?[J].人口研究,2015(6):44-61.

[5]Un Women. Families in a Changing World:Progress of the World’s Women 2019-2020[R/OL]. https://www. unwomen. org/en/digital-library/progress-of-the-worlds-women,2019:54.

[6]Fong Vanessa L. China’s One-Child Policy and the Empowerment of Urban Daughters[J]. American Anthropologist, 2002,104(4):1098-1109.

[7]Qian Yue,Qian Zhenchao. The gender divide in urban China:Singlehood and assortative mating by age and education[J]. Demographic Research,2014(31):1337-1364.

[8]宋健,范文婷 . 高等教育对青年初婚的影响及性别差异[J]. 青年研究,2017(1):1-8.

[9]Ji Yingchun. Between Tradition and Modernity:“Leftover” Women in Shanghai[J]. Journal of Marriage and Family, 2015,77(5):1057-1073.

[10]Juhn C,McCue K. Evolution of the Marriage Earnings Gap for Women[J]. The American Economic Review, 2016,106(5):252-256.

[11]Yu Jia,Xie Yu. Motherhood Penalties and Living Arrangements in China[J]. Journal of Marriage and Family, 2018,80(5):1067-1086.

[12][法]皮埃尔·布迪厄 . 实践感[M]. 蒋梓骅,译 . 南京:译林出版社,2009:293.

[13]Adam B. Feminist Social Theory Needs Time. Reflections on the Relation between Feminist Thought,Social Theory and Time as an Important Parameter in Social Analysis[J]. The Sociological Review,1989,37(3):458-473.

[14]Kristeva J. Women’s Time[J]. Signs:Journal of Women in Culture and Society,1981,7(1):13-35.

[15]Wajcman J. Pressed for Time:The Acceleration of Life in Digital Capitalism[M]. Chicago:The University of Chicago Press,2015:61-63.

[16]许琪 . 时间都去哪儿了?—从生命历程的角度看中国男女时间利用方式的差异[J]. 妇女研究论丛,2018(4):19-32.

[17]杨菊华,张娇娇,吴敏 . 主动选择还是被动接受—1990—2010 年国民学习时间的性别差异研究[J]. 妇女研究论丛, 2015(6):24-32.

[18]Bardasi E,Wodon Q. Working Long Hours and Having no Choice:Time Poverty in Guinea[J]. Feminist Economics,2010,16(3):45-78.

[19]刘德寰 . 年龄论—社会空间中的社会时间[M]. 北京:中华工商联合出版社,2007:179.

[20][美]格伦·埃尔德 . 大萧条的孩子们[M]. 田禾,马春华,译 . 南京:译林出版社,2002:421.

[21][24]杨菊华 . 时间、空间、情境:中国性别平等问题的三维性[J]. 妇女研究论丛,2010(6):5-18.

[22]郑作彧,胡珊 . 生命历程的制度化:欧陆生命历程研究的范式与方法[J]. 社会学研究,2018(2):214-241.

[23]费孝通 . 生育制度[M]. 北京:商务印书馆,1999:180.

[25]北京市人民代表大会常务委员会关于修改《北京市人口与计划生育条例》的决定[N]. 北京日报,2021-11-27(3).

[26]Kohli M. The Institutionalization of the Life Course:Looking Back to Look Ahead[J]. Research in Human Development,2007(4):253-271.

[27]郑作彧 . 社会的时间:形成、变迁与问题[M]. 北京:社会科学文献出版社,2018:125.

[28]上海市妇女联合会 . 上海妇女发 展 40 年:成就、趋势和挑战[EB/OL]. http://cms. odb. sh. cn/shnx/xinwf b/ content/ae4004c2-d20c-4a30-a85e-44db186dd550. html,2019-11-22.

[29]黄盈盈 . 身体·性·性感—对中国城市年轻女性的日常生活研究[M]. 北京:社会科学文献出版社,2008:81.

[30]Hopkins T J. A Conceptual framework for Understanding the Three“Isms”-Racism,Ageism,Sexism[J]. Journal of Education for Social Work,1980,16(2):63-70.

[31][法]米歇尔·福柯 . 规训与惩罚:监狱的诞生[M]. 刘北城,杨远婴,译 . 北京:生活·读书·新知三联书店,1999:185-186.

[32]Lefebvre Henri. Rhythmanalysis:Space,Time and Everyday Life[M]. London and New York:Continuum,2004:38.

[33][法]朱莉娅·克里斯蒂娃 . 克里斯蒂娃自选集[M]. 赵英晖,译 . 上海:复旦大学出版社,2015:26.

[34]胡珊,郑作彧 . 生命历程青年阶段的父辈嵌染[J]. 中国青年研究,2020(2):5-12.

[35]Yan Yunxiang. Neo-Familism and the State in Contemporary China[J]. Urban Anthropology,2018,47(3):181-224.

[36]李春玲 . 代际社会学:理解中国新生代价值观念和行为模式的独特视角[J]. 中国青年研究,2020(11):36-42.

[37][法]朱莉娅·克里斯蒂娃 . 中国妇女[M]. 陈靓,译 . 上海:同济大学出版社,2010:29-30.

[38][德]韩炳哲 . 倦怠社会[M]. 王一力,译 . 北京:中信出版社,2019:15.

[39][美]乔纳森·克拉里 . 24/7:晚期资本主义与睡眠的终结[M]. 许多,沈清,译 . 北京:中信出版社,2015:7.

[40]全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国人口与计划生育法》的决定[N]. 人民日报,2021-08-21(4).

[41]陈映芳. 价值暧昧抑或目标分异:当下中国的家庭政策及其供给机制分析[J]. 社会,2020(6):71-91.

[42][奥]赫尔嘉·诺沃特尼 . 时间:现代与后现代经验[M]. 金梦兰,张网成,译 . 北京:北京师范大学出版社,2011:77.

[43][德]乌尔里希·贝克,伊丽莎白·贝克 - 格恩斯海姆 . 个体化[M]. 李荣山,范譞,张惠强,译 . 北京:北京大学出版社, 2011:14.

[44]阎云翔 .“为自己而活”抑或“自己的活法”—中国个体化命题本土化再思考[J]. 探索与争鸣,2021(10):46-59.

本文来自微信公众号:中国青年研究 (ID:china-youth-study),作者:邱婕(南京大学社会学院博士研究生)