扫码打开虎嗅APP

害怕蜘蛛?好,那就让你和蜘蛛共处一室——这让我想起基于行为主义理论下的“厌恶疗法”(Aversion therapy)。该疗法的使用历史悠久,举一个简单的例子,中国古代妇女为了避孕,故意延长哺乳时间,以致小孩到了六七岁仍未断奶。而此时,要使孩子断奶,成人往往只能采用在乳头涂黄连或难看的颜色,使儿童望而生畏,产生厌恶感,以达到断奶的目的。

一般来说,厌恶疗法会给求治者带来非常不愉快的体验,施治者在决定采用此法之前,务必向求治者解释清楚,在征得求治者的同意后,方可进行治疗。针对恐惧的治疗亦如此。不过,随着技术的进步,我们可能真的有望不必为了克服对蜘蛛的恐惧而必须和它面对面了……

本文来自微信公众号:利维坦 (ID:liweitan2014),作者:Sara Kimmich,由译者苦山基于创作共享协议(BY-NC)发布,校对:芝麻塞牙缝儿,原文标题:《消除恐惧的良方》,题图来自:《盗梦空间》

想象一下,你正在实验室里等着尝试一种治疗焦虑症的新临床疗法。

你很紧张,满脑子都是注射器和白色小药片。你穿过两侧是无菌墙的走廊,如履薄冰地走进一间标有“神经病学”的房间时。但是当你进去时,你看到的只有一段巨大的甜甜圈形状的管道。

一个低调、穿着白大褂的接待人员走进来,让你躺在一张加长的床上(他管它叫“boor”),告诉你他只要把你推进扫描仪就好。“试着调整到这样一种状态:想象你等会看到的图像会变得更大”,他说。

仅此而已。

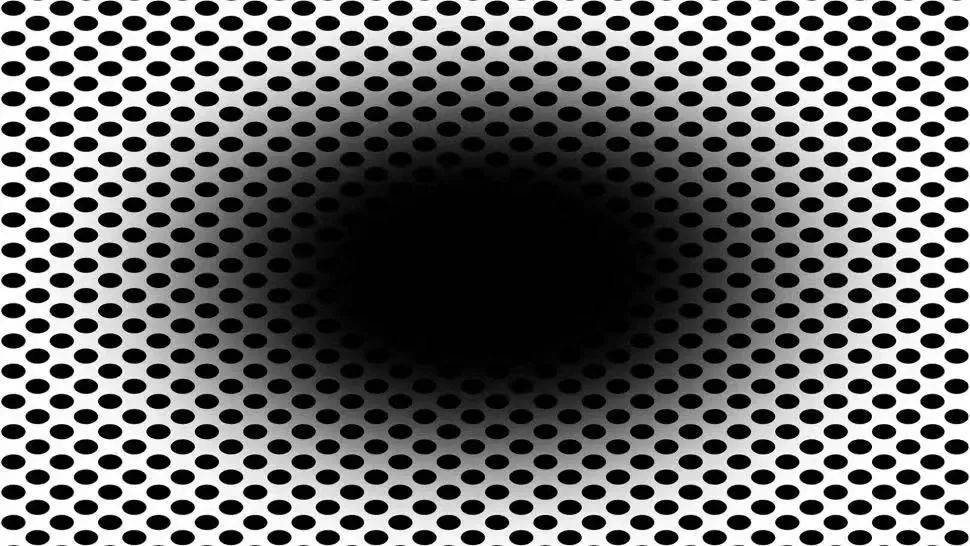

当你静静地躺在机器里开始放松时,你面前的屏幕上出现了一个图像:一个黑色的小圆圈,每隔几秒钟就会变得更大一些。随着你继续放松,这个圆圈会变得更大一点,然后再大一点。

© Entrepreneur

与此同时,你可以感觉到自己的焦虑有所减弱。你听到视野之外传来一声响动,也许是另一个研究人员急匆匆地走进房间;你一时失去了注意力,当目光移回屏幕时,你注意到圆圈已经缩小到几乎针孔大小了。

你试着再次放松,然后发现这一次圆圈扩大得更快。你似乎已经掌握窍门了。你的脸上露出了微笑。这似乎很容易嘛,你心想。随着你松了一口气,这个圆圈又扩大了少许。

这种技术被称为神经反馈(neurofeedback)。这是心理健康领域前景最可观、发展最迅速的前沿领域之一。通过将大脑活动与图像或声音实时联系起来,我们就可以使用简单的类似游戏的技术,让人们训练自己建立新的神经连接,并自愿调整到(或避开)某些精神状态。

正如温度计会根据温度上下变化一样,当人们能够看见、听见自己的大脑在做什么时,这一事实提供了一道杠杆,使他们能够对自己的大脑进行内部调节,而不需要进行更直接的行为干预。

对于诸如恐惧症、焦虑症和创伤后应激障碍(PTSD)等许多临床精神疾病而言,神经反馈代表着一次巨大的飞跃——这些疾病都很难处理,因为它们的患病体验足以压垮患者。

© Study Finds

对于这些疾病,标准疗法之一是认知行为疗法(CBT)。它要求个体直面自己的恐惧;通常,患者要多次参与将自己暴露于“触发点”(trigger)之下的诊疗过程,这样他们最终会发现,触发点并不对自己构成客观威胁。例如,如果你害怕蜘蛛,你可能会被迫和一只蜘蛛待在同一间房间里,以此试图克服你的恐惧。但是,这听起来就让人很难抱有希望,以至于许多人选择提前结束治疗,并且干预措施的成功率很低。

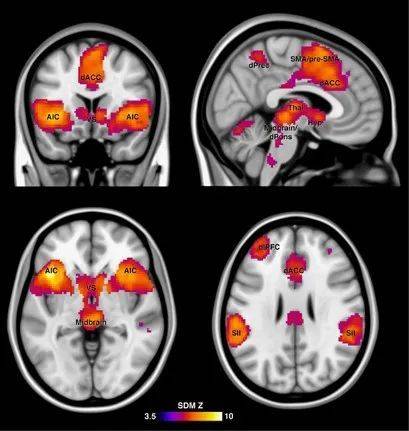

值得庆幸的是,脑成像技术在过去十年中发展迅速,尤其是功能性磁共振成像(fMRI),也就是我在上文中从患者角度描述的这一过程。这项技术使用了巨大的磁铁来测定大脑不同部位的血液流动,通过血液流动可以确定任何给定时间内哪些大脑区域处于活跃之中。

通过功能性磁共振成像,研究人员可以创建一个个体在思考某个特定概念时(比如“蜘蛛”)的神经活动图;找到了恐惧症患者的这种脑活动模式之后,研究人员就能够减少在治疗期间对触发点暴露的需求。

怎么做到这一点呢?

找到了病人思考“蜘蛛”时的脑活动模式的痕迹后,就可以在他们成功降低相关大脑区域(对应“对蜘蛛恐惧不已”这一体验的那些区域)的活跃性时给予病人积极强化。至关重要的是,我们不用给他们看任何八条腿的吓人东西就能做到这一点。

相反,可以利用一个圆圈或一段愉快音调作为暗示,并将目睹/耳闻它改变形状或音高当作奖励,这样病人就能自己找到抑制这些区域神经活动的替代方法。通过这种方式,大脑开始调整自己的内部状态,恐惧症就会像变魔术一样消退。

神经反馈不仅是无创的,许多业内知名的研究项目也表明,即使参与者没有意识到这一过程的目的,它也是有效的。这种新的、无意识的“大脑重编”对于人类认知的研究有着深远的意义,它挖掘了身心联系的关键,为新颖的临床治疗开辟了许多新机会。但它也有潜在的黑暗面:神经反馈有可能在我们甚至不曾意识到的情况下成为操纵我们大脑状态的后门。

一

神经反馈研究跌宕起伏的故事有着一个不可思议的开端:那是一个关于美国国家航空航天局(NASA)、月球喷气燃料和产生幻觉的猫的故事。

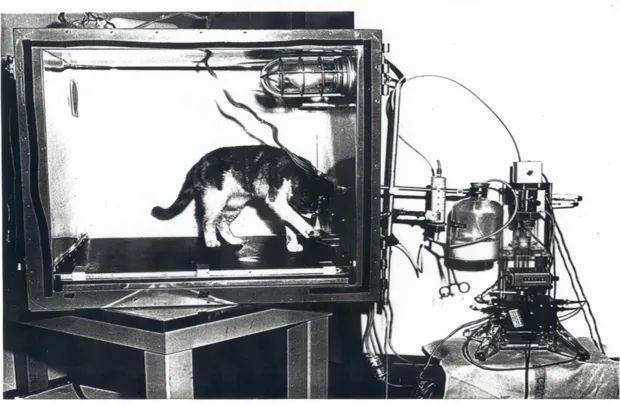

20世纪60年代,加州大学洛杉矶分校的大脑研究员巴里·斯特曼(Barry Sterman)和他的同事发现,只要每次在猫成功激活了一个特定的运动区域时给它们喂一点食物,就可以训练它们的感觉运动节奏。这是巴甫洛夫条件反射(或称经典条件反射)的一个例子,即一个生物学会在某刺激呈现时触发一个无意识的反应。这是第一批证明这种条件反射可以对大脑功能产生影响、而不仅仅是行为反应的证据之一。

巴里·斯特曼的猫条件反射实验。© EEG Info Europe

后来,斯特曼进行了另一项涉及猫的研究——帮助NASA观察月球着陆器燃料对哺乳动物系统的影响。他的大多数猫咪被试都变得脚步不稳,燃料的烟雾令它们发生了一种缓慢的退化,先是产生幻觉、癫痫发作,最终死亡。

但也有一些特殊的例外:经过大脑训练的猫似乎对喷气燃料的退化效应免疫。不知何故,这些猫似乎都能够调节它们的神经反应,并且大多数都从烟雾的影响中恢复了过来。正是这一发现使得神经反馈被引入到NASA的训练计划中,且至今仍在其中发挥着作用。

© Popular Mechanics

大约也在这个时候,芝加哥大学的认知研究员乔·神谷(Joe Kamiya)开始进行有关神经反馈的第一批正式研究。研究表明,人类被试能够自发地影响自己的心率、皮肤温度和汗液反应。神谷证明,在积极强化的帮助下(例如铃声),可以训练人们调节自身的大脑状态,以产生与放松相关的“α波”。这是操作性条件反射的形式之一——它与巴甫洛夫条件反射不同,在于学习如何将一种自愿行为(而非刺激)与某种特定反应联系起来。[1]

我们似乎找到了一种廉价、无创、非常有效的干预方法。

神谷和他那一代的研究人员使用了一种被称为脑电图(EEG)的脑成像方法。脑电图涉及在头部放置一顶帽子,帽子连接着一堆直径约一角硬币大小的金属圆盘,它们会创建一系列通道。

圆盘接收从头骨中发出的电信号,并将其打印成波形图,提供特定神经元群共同放电时的速度信息。反过来,这些脑电波可以与特定的临床条件和大脑状态联系起来。例如,自闭症谱系障碍的特征是大脑前部有过多的慢波(δ波)。

另外,当某人闭上眼时,你可以分辨出这一点,因为此时α波从大脑的后部开始慢慢地向前蔓延。在神经反馈的早期阶段,研究人员会把这顶帽子戴在参与者的头上,每当波形图显示出能产生积极临床效果的脑电波时,就播放愉快的调子或是在屏幕上打出开心的脸。这似乎有所成效,神经反馈经历了第一次繁荣。

1935年4月18日,马萨诸塞州剑桥市,一名医生将早期“脑电图”机器的组件连接到一名妇女的头部。该设备记录了人脑在休息和活动期间发生的电信号变化。© Healthy Within

但是脑电图有一个技术问题:它接收到的信号是一个非常模糊的、大脑活动的整体测量值。你经常可以从非常不同的脑内动态得到相同的脑电图信号,其中许多都与预期的临床结果无关。事实上,这种信号是如此粗糙,以至于它可能受到许多非神经信号的影响,例如咬紧牙关或眨眼睛。它远非完美;然而,这是一种在大脑成像领域至今仍然普遍存在的廉价测量方法。

二

随着第一波神经反馈研究的兴起,许多早期研究都取得了积极的成果。我们似乎找到了一种廉价、无创、非常有效的干预方法。然而,直到可重复性危机出现,我们才开始发现这个前途广大的工具存在一个问题。

可重复性(reproducibility)已经成为心理学研究的一大难题。2015年,数百名研究人员共同努力,对100项开创性的心理学研究进行了重复实验,其中原本有97项产生了重大结果。然而,在重复实验时,只有36项的结果仍然成立。造成这场危机的原因有很多,但传统的人类行为实验最大的弱点之一就是设计动力不足。简而言之,通常缺乏足够的数据来确定你所观察到的假设效应是否真实。[2]

在这些早期的神经反馈研究中,这个问题尤其严重。不仅是因为参与者太少无法证明效果真实,而且参与者中也可能存在严重的自我选择偏见。人们经常不得不连续几天甚至几周前往临床中心,这意味着任何选择这样做的人都很可能具有某些特征或属于某种特定类型。

那些没能看到临床差异的人往往很早就退出了研究,而那些相信会有结果的人则会坚持到治疗结束。这些“信徒”可能在数项神经反馈研究中左右了研究的积极结果。

© Inc. Magazine

那么,该怎么办呢?

神经反馈实验通常需要很多天,有时需要超过20场训练课程,而且参与者总是知道预期的临床结果。回顾这些研究,其中许多并未得到复制,另一些则在与安慰剂对照时未能显示出差异。

那些关于猫和飞机燃料,或是铃声和人类操作性条件反射的早期研究,都被一大堆无法令人信服的发现所掩盖。结果,神经反馈被认为是伪科学。神经反馈研究的浪潮很快消退成了一股涓涓细流。

将近三十年过去,到了上世纪90年代,功能性磁共振成像闪亮登场。如今,我们不再基于脑电图波形来获取有关大脑状态的模糊信息,而是能够获得大脑在认知过程中活跃区域的确切三维快照。

只要你认为自己正在接受干预,就可以在大脑活动中创造出持久的变化。

© Nature

有了这项新技术,研究人员开始尝试教人们调节特定的大脑区域。这是对神经反馈的重大推动。科学家不仅可以确保他们是在临床干预中创造了预期的大脑变化(他们打算训练的区域可以精确到特定的立方毫米),并且同样的技术也可以证明大脑已经历了深刻的变化。开始有研究显示,仅仅在数次临床治疗中教授一个人调节大脑特定区域,也可能对大脑区域的行为方式产生持久的影响,这种影响有时甚至会持续数月之久。

由于这些神经反馈的新形式在大脑空间中的区域定位更精准,所以与以前的脑电图研究相比,创建神经元修饰所需的时间要少得多——足以将训练从十几甚至更多次减少至四到五次。然而,这种新的脑成像方法也证明了一些没有人预料到的事情:你也可以仅仅通过自认为正在经历一次真正的干预,就在大脑活动中产生持久的变化。

神经反馈的问题实际上和安慰剂本身一样古老。在双盲、安慰剂对照的神经反馈研究中,研究者和参与者都不知道他们是否接受了真正的干预。当没有人知道会是谁体验到临床效果时,安慰剂组和神经反馈干预组之间的行为差异常常消失。

更令人印象深刻(或令人不安)的是,思维似乎能够自认为可能正在接受干预而改变大脑。新的研究表明,给予人们“虚假”的神经反馈可能会产生与真实神经反馈相同的效果。当人们相信他们正在接受干预时,他们通常会报告称感觉到干预产生了明显的效果。

有时候,这些个体的大脑活动也开始表明大脑正在按照预期接受再训练:例如,假神经反馈实验的参与者不仅会报告称慢性疼痛减轻,而且他们的脑岛(与疼痛体验直接相关的大脑区域)也会显示活动减少。[3]

自21世纪10年代初以来,神经反馈一直经历着这种额外的争议。研究人员开始怀疑,是否所有的神经反馈仅仅与大脑某种深层次的、强大的自我改变能力有关,因此大脑并不真正需要(科学)技术来达成这一点。

© Tenor

安慰剂研究引发了这样一个问题:你是否真的能够把思维从大脑中分离出来?好莱坞大片《盗梦空间》(Inception,2010)也讨论了类似的概念:在影片中,主角(由莱昂纳多·迪卡普里奥扮演)在人们做梦时跳进他们的思维中,从而改变他们的想法。

新一波的研究集中在一种与该电影剧情极为相似的大脑成像技术上,其支持者称之为“盗梦神经反馈”(或“植入神经反馈”)。这些研究表明,的确有可能在人们不知情的情况下将想法植入他们的大脑。

在一个案例中,研究人员扫描参与者大脑以获得他们大脑活动的“基线”读数,然后让他们接受数天的神经反馈训练。当被试看到屏幕上的黑色条纹时,他们被要求“以某种方式调节自己的大脑活动”,使屏幕中央的灰色圆圈变得尽可能大。最后,他们会根据自己的成功程度得到相应报酬。研究人员没有告知他们的是,圆圈的大小与大脑在看到红色时的脑活动模式有关。[4]

在这样做了数百次之后,人们被问到是什么帮助他们获得了高分。没有人提到颜色,有人提到斑马、暴力行为或是在体操锦标赛上表演。然而,在随后的测试中,与那些没有接受神经反馈的人相比,参与者在看到图像时更有可能注意到红色。在不知不觉中,“红色”这一视觉印记已经植入了他们的大脑。

加州大学洛杉矶分校的心理学家文森特·塔什罗-迪穆谢尔(Vincent Taschereau-Dumouchel)及其同事的研究已经将这项技术应用于恐惧症。在2018年发表的一项研究中,他们记录了“正常健康参与者”在经历特定认知事件时的大脑活动(例如观看蜘蛛或蛇的图片)。然后他们对这些大脑活动取平均,给研究人员一个与这些动物相关的潜在大脑活动的模板或幽灵信号。[5]

这是一项了不起的进步,但几乎还无人探讨它可能导致的临床和伦理后果。

有了这个信号,研究人员随即找来一个对蜘蛛或蛇有恐惧症的人。他们使用诸如大小变化的圆圈这类神经强化机制,自始至终不曾将参与者暴露于自身的恐惧物之下,甚至不曾告诉参与者是否会体验到恐惧反应的减轻。这个过程完全是无意识的。

然而,经过几天的训练,这些被试成功地降低了与这些认知事件相关的大脑活动,并且他们在最终观看自身恐惧之物的图像时,表现出了较小的生理恐惧反应(基于汗水和杏仁核的激活程度进行测定)。

这种聪明的新手段找到了解决安慰剂问题的方法。参与者未曾意识到干预过程做了什么;因此,在这些研究中观察到的大脑变化不可否认地与大脑活动的训练有关。参与者也避免了因接触到自身恐惧而产生的负面反应。

© Happier Human

尽管这一结果对神经科学来说是一项了不起的进步,但几乎还无人探讨这类手段可能导致的临床和伦理后果。假如神经反馈被证明是强有力的,那么它对原本难以治愈的疾病患者(如精神分裂症、闭锁综合征,甚至痴呆症)而言会是革命性的。我们可以期待在未来几年中看到这些领域的研究如雨后春笋般涌现。

神经反馈自身甚至在渐渐成为一种影响高阶认知的机制:一项研究甚至证明,神经反馈可以用来改变信心水平,而不是简单地对某一特定大脑区域进行上下调节。有了这个新发现的在不同意识程度下对患者大脑进行“重新编程”的机会,反思便变得极其重要:如何避免植入神经反馈在错误的人手中遭到滥用?[6]

要论功能性磁共振成像神经反馈的临床前景,我们目前仍然身处未知的水域之中。随着“同意”(consent)作为一种心理学工具得到越来越广泛的应用,其本质显然需要完善。在大多数临床研究中,研究人员会告知你,你可能处于“主动”条件下,也可能在“对照”条件下(即安慰剂组),因此你永远不会知道自己是否正在接受此前听过简介的干预。

但是,如果在没有任何由期望引起的偏见的情况下进行干预能够带来医学上的好处呢?一些植入研究通过获得法定监护人的同意来解决这个问题:在这种情形下,至少未在接受治疗的人能够清楚实验全貌。

有一件事似乎是肯定的:假如神经反馈有朝一日能彻底发挥其潜能,它要求我们仔细思考人类能动性的科学和哲学基础。

参考文献

[1]philpapers.org/rec/KAMCCO

[2]www.science.org/doi/10.1126/science.aac4716

[3]pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29288868/

[4]www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(16)30472-9

[5]www.pnas.org/content/115/13/3470

[6]www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5319996/

原文:medium.com/aeon-magazine/neurofeedback-can-zap-your-fears-without-you-even-knowing-6bbb1e237ddd

本文来自微信公众号:利维坦 (ID:liweitan2014),作者:Sara Kimmich,由译者苦山基于创作共享协议(BY-NC)发布,校对:芝麻塞牙缝儿