扫码打开虎嗅APP

二〇二二年七月,是生活·读书·新知三联书店店庆九十周年的日子,其前身生活书店、读书(生活)出版社、新知书店都有光荣的历史。三家书店在出版历程中,各自有哪些渊源、特点,发挥过哪些思想文化作用,值得关注。我们特别约请三位青年学者,根据各自研究心得,分别撰写三店史话,作为三联书店店庆的一份贺礼。本文是第一篇,从生活书店讲起。

本文原载于《读书》2022年7期新刊,授权虎嗅转载,更多文章,可订阅购买《读书》杂志或关注微信公众号:读书杂志 (ID:dushu_magazine),作者:范雪,头图来自:《编舟记》

一九三二年,生活书店在《生活》周刊的基础上成立,书店对内以“生活合作社”的形式,形成集体拥有、集体经营、利润归于集体的结构,书店也由此开始了它不平凡的历程。

二十世纪三四十年代生活书店的历史,特别是全面抗战期间发展至鼎盛规模的过程,从其自身的角度来说,是一个主体性不断加强的过程。这有诸多方面的表现:文化事业的定位更清晰、运营规模更壮大、增容提升编审决策团队、关于报刊书籍的“知识”的立场更加稳定、加强组织的制度和纪律建设、加强书店同人的共同体意识与道德修养,都是生活书店为自身在时代的狂风暴雨中站得更稳所做的努力。

如此看待生活书店这一时期的发展和成长,会发现在关于它的研究中经常被提到的“统战”“政治化”“左倾”,不太能解释抗战期间书店主体性增强的全部,我更愿意把生活书店这段时期的发展,理解为一个生命史的历程,由此可从它的身心和向往出发,整理史料,重构图景。在这个生命逐渐壮大的情境里,有三个关键词:知识、干部和制度。

书店是销售知识的机构,出版什么“知识”对它来说,意味着市场表现和收益。但是,邹韬奋在书店内部同人刊物《店务通讯》里经常强调,书店不是五芳斋、冠生园,“知识”是讲对错的,这是比盈利更重要的、关系着书店发展的大事。这意味着,与市场表现相比,能否出版发行正确的“知识”,更是一家书店的生命线。

同时,什么“知识”正确,也直接关系着书店会选择哪些知识分子来为它的编审工作掌舵。全面抗战爆发前后,胡愈之、柳湜、艾思奇、沈志远等人与书店的合作,都在这个大的逻辑里发生。此逻辑在战争中被进一步强化,这些哲学、社会科学理论家从与书店合作的作者,发展为书店“知识”的策划者和保障者,作为书店的大脑,而成为书店体制内的重要领导。当然,在书店当时使用的语言里,他们比较少被称为领导,指称他们的词相当有意思:干部。

在二十世纪中国的大部分时间里,就整个社会的组织架构来说,核心的人才群体是“干部”。“干部”这个词借自日语,同盟会时期就已被使用,随后它在现代中国的历史进程里,被深深嵌入到政党政治的发展发达之中。

王汎森认为,二十年代“主义”的兴起意味着组织、纪律成为进步青年的理想寄托,即个人只有在集体中才能实现自我完善和社会理想。这种看法在抗战中变得非常普遍,无论是“抗战”还是“建国”,都要求一个新人集团的崛起,这就是干部。干部集团也进一步发展强化了进步青年与党政训练机构的关联,经过组织培训而产生的干部不再是独善其身的个体,单干者也不是干部,干部在组织中才有意义。

重庆武库街(今民生路)生活书店分店 ,摄于1937年

这样的“干部”,实质上是一套关于个人与组织关系的观念与实践。此观念与实践,在以邹韬奋的言论为代表的生活书店的语汇系统中,能被清晰地观察到从无到有的过程。全面抗战前,“干部”一词政党言论中已普遍使用,但大众媒体上比较少见。

一九三六年邹韬奋在《生活日报》上发表数篇谈青年问题的文章,核心意思是让青年将已有的知识联系实际,真正付诸实践地“干”起来,但此时他还没有给“干”起来的青年找到一个特定称呼。全面抗战爆发后邹韬奋再谈青年训练时,已非常熟练地使用“干部”一词。一九三八年他谈青年训练原则时说:我们建立新的军队干部,做乡村工作,组织民众训练民众,都与青年训练息息相关,因为“青年训练和干部的养成是有密切的连带关系”。

同期,在他和柳湜主编的《全民抗战》上,邹韬奋说:“在民众动员工作中,无处不需要青年来做干部,做骨干,做中间分子。”也正是这个时期,邹韬奋在第一届参政会上以“培植救国干部”来“改善青年训练以解除青年苦闷”的提案,更清晰地表明“干部”不仅是将青年个人与国家组织联结起来的机制,更是解决两者困境的方向和方法。

对生活书店自身来说,“干部”及其背后一套关于个人与组织之关系的观念和实践在抗战中兴起,成为风行的现象和意识形态,意味着书店如果吸收“干部”及其代表的机制,那么也必将对自身进行一番改造。现在能够从史料中看到这番改造的若干重要方面。

首先是形成了包括沈志远、邹韬奋、张仲实、金仲华、史枚、柳湜、胡绳、艾寒松在内的编审委员会。这是一个新老结合的阵容——有三十年代中期就在生活书店任编辑者,也有战争爆发后加入书店并担任重要编审职务者,他们中的大多数有过翻译或创作上文所说正确“知识”的经历。由这些人主持书店的“知识”生产,这对“事业”远重于“生意”的生活书店来说,再正当不过。

不过,另一个值得注意的面向是,“编审委员会”并不由谁指派,据《店务通讯》记录,全店的选举和规章制度确认了委员会的决策和领导权力。

汉口交通路生活书店 ,摄于1938年

一九三九年的“选举”是抗战期间生活书店的一件大事。这里不具体展开选举的细节,而想指出这次选举,是“制度”建设的大事。书店制度,在出版史、印刷文化史里不是一个常被提出的问题。但在抗战期间生活书店的生命史里,“制度”既是它创办初心的延续,也是重要的机构与精神再建。

一九三九年的这次选举大会,是战争爆发后书店的首次全员大会,在经历了总店辗转、分店扩张、人员递增、发行网络快速发展后,组织整顿、制度健全的工作,迫在眉睫。而纵观此次制度建设,苏联模式是最令人瞩目的特征。

首先,正是以这次选举为契机,邹韬奋开始对店内同人系统论述其干部理论。一九三九年四月《店务通讯》第四十四号上,邹韬奋发表《爱护干部与维持纪律》一文,该文开篇即援引斯大林的话为“干部”定位:“‘干部决定一切’,这是一句颠扑不破的至理名言,凡是真知爱护事业的人,没有不诚心诚意地爱护干部的。”文章接下来讨论爱护“干部”的若干原则:注意其困难、教育干部、保护干部、提拔奖励等。在邹韬奋看来,“生活”是集体事业,它的兴与衰、进步与落后都仰仗“干部”,“干部”是组织的基础与框架。

随后,《店务通讯》五十八、九十四、九十五、一〇一、一〇三、一〇四号上,邹韬奋持续撰文重申“干部决定一切”,将之奉为格言,强调“干部”之于书店的关键位置,并从“干部”延宕开深谈书店用人管理和组织纪律的问题。与“干部决定一切”同时,据《生活书店会议记录1939—1940》影印本,邹韬奋在这次会议主席团报告中明确指出,生活书店的根本组织原则是“民主集中制”,根据这个原则,“选举出来的代表管理我们的全部工作”。

邹韬奋对“民主集中制”或“干部决定一切”的青睐,在他的阅读史中有清晰的线索。邹韬奋看过《联共党史》,也有深入的研究兴趣,甚至还读了《联共党史》的英文版。他也看过英国左翼作家帕特·斯隆(Pat Sloan)的《苏联的民主》(Soviet’s Democracy),将之翻成出版。邹韬奋对斯隆描述的苏联的“民主集中”深为认同,把它作为讲“民主”的典范介绍给书店同人看,并列为“生活推荐书”推荐给书店读者。

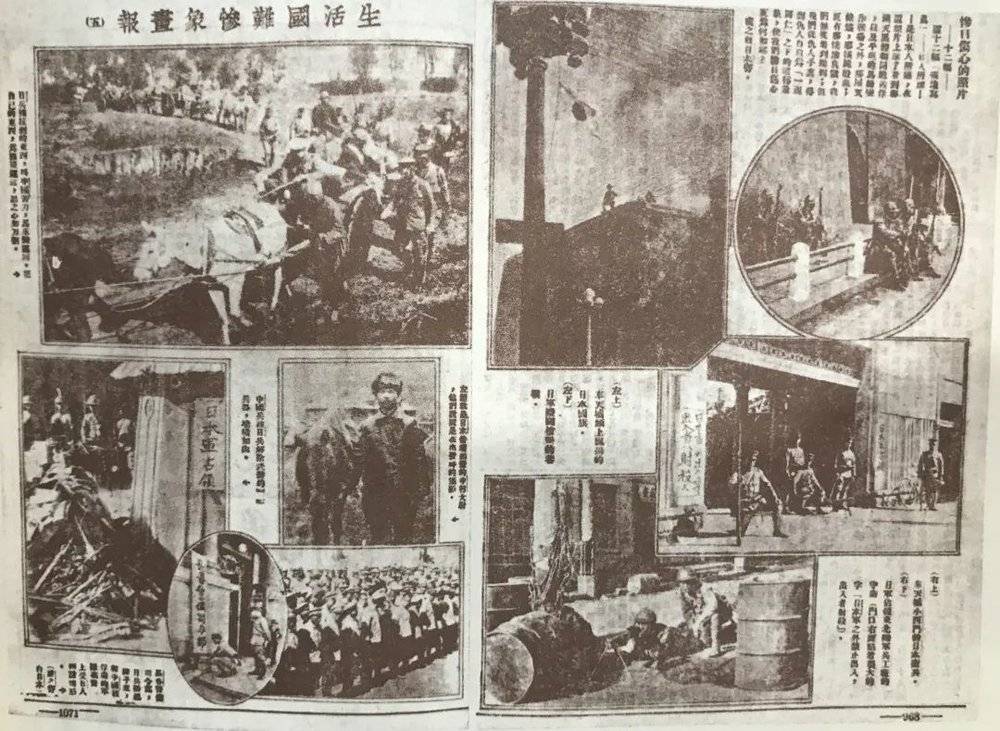

读者从日本寄回日本帝国主义者发动“九一八”事变的照片,陆续在《生活》周刊上刊登(来源:《韬奋》,三联书店编,生活·读书·新知三联书店2004年版)

这些来自苏联的知识,或更准确地说,来自苏联的政党组织知识,作为书店制度与精神建设的资源,在选举前后被一再介绍普及,其实质是有强烈主体性的生活书店要把自身建设成为优质共同体而为之努力的选择和实验。

这个过程一方面是上述思想资源的问题,另一方面是一整套组织生活技术的引入和学习。在书店店员应该具备什么技能的问题上,答案显然应该是业务能力,但这个时期的《店务通讯》虽有不少专门讨论业务的文章,邹韬奋、柳湜、艾寒松等书店高层对个人道德和组织意识强调却大大超过专业技术。

为了普及“民主集中制”,邹韬奋不断撰文教导店内各职位干部如何发表意见、如何行使权力、如何开会、如何听会、如何看待组织纪律等。这段时间也正是邹韬奋参加国民参政会的时期,他在参与国事时对“民主政治”开会、提意见的程序和技术细节有极大兴趣。

各种心得转化到店务管理上,训练书店干部体制化生活的思维、行为,普通店员必须养成强烈的集体意识和组织生活的习惯,学会看文件、提意见、互相监督、批评与自我批评、选举、服从决议等一系列工作和生活的技术这些现象不能简单地解释为“左倾”或“政治化”。阿兰·巴丢在一次访谈中说:人民没有权力、金钱、媒体,“唯有他们的纪律,这是人民得以强大的可能。马克思列宁主义界定了人民纪律的最初形式,那就是工会和政党”。

由此,对上述书店在组织制度上的一系列实践更有理解力的解释可能是:书店对组织的想象是政党式的,苏式政党让书店看到了向着理想行动的可能性;抗战中书店的制度选择与主体性加强同时发生,他们始终保持对知识和文化事业的忠诚,共产党式的组织理念和技术被选择为保卫忠诚的方式。

生活书店陆续刊行的部分杂志(来源:《韬奋》,三联书店编,生活·读书·新知三联书店2004年版)

建设制度,也是建设制度中的人,而且不同于作为书店大脑的高级干部,这些分布在事务性工作中的干部,是真正让书店运动起来的骨架。在对他们的教育中,延安的“干部教育”被视为榜样。

生活书店创办人之一、抗战期间书店的重要领导人艾寒松在《店务通讯》上写道:“成千上万的坚强青年是从这一个熔炉(‘抗大’)训练出来了,他们的教育方法无疑问的是绝对正确的。我们生活书店也可以说是一个造就文化工作者、青年干部的实践学校,我们这一群的青年文化工作者是需要不断的学习,同时更需要‘铁的团结’和‘铁的纪律’。”在这种氛围下,店员被派往延安培训,中共领导人周恩来、叶剑英等受邀为店员做讲座。

同时,各种茶话会、讨论会、学习小组之类的活动频繁展开,在谈论读书心得的同时,店员也被要求随时向集体报告个人的“生活问题”,包括工作、恋爱、家庭、疾病和生活中的点滴感受。一直到抗战结束,这种覆盖个人生活的组织实践不断加强,四十年代生活、读书、新知三家书店联合发起的“模范工作者运动”中,针对普通店员工作和生活的指导更加细致了,包括恋爱问题、对外态度、每日读报数量、每周读书时长等。

新华信托储蓄银行代收《生活日报》股款时,对二千户股东所作的统计(来源:《韬奋》,三联书店编,生活·读书·新知三联书店2004年版)

正是这样被建设着的人,成为书店事业的理想分子。这可以被理解为机器和螺丝钉的关系,但又不意味着个人绝不重要。前文谈到全面抗战期间生活书店发展至鼎盛规模,在这个过程里,扩张怎么实现、钱从哪儿来,是两个很切实的问题。若从生意的角度看,这是两个商业史的问题,但其发生展开的过程,实与把书店撑起来的一个个干部的品质、精神、能力和贡献有关。

书店积累资金主要靠买卖,但这不是说卖书容易。从当时上百份生活书店各分店的销售总结来看,经营惨淡、资金受限的情况不少,但书店还是要走卖书这条路,想各种办法增加销售:下乡推广、进学校推广、争取出版的图书被教育部列为教科书或被地方政府认可为学校必用书、鼓励订金预售等。这种依靠买卖维持书店运作的方式,非常依赖各地店员的勤勉,他们不只要努力搞好门市买卖,还要想方设法在地方上积极开源。

除买卖外,书店还采用以下手段来加快资金积累与流转:全店发起节约运动、吸收职员的资金入股、适当减薪等。比起卖书,这几项对店员的觉悟有更高的要求。总体而言,一九三八到一九四一年,生活书店面对着物价上涨、读者购买力下降、轰炸损失、运输困难等种种难题,仍能盈利且有志于继续发展。也正是这一在战争环境下自力更生且颇为成功的局面,不仅在事实上确保了书店的独立性,也给了它非常鲜明的自尊、自强的心理特征。

可以说,这个时期的生活书店,人格和店格高度统一,店的发展与干部的品质高度统一。这几乎也预示了生活书店重庆总店遭到封禁后,邹韬奋激烈反弹的态度和大量店员投奔“红色中国”的选择。

1939年10月,邹韬奋(中)与夫人沈粹缜(右)参加在重庆举行的纪念鲁迅先生逝世三周年大会

一九四四年邹韬奋生命的结束,不意味着生活书店生命史的终结,书店在抗战期间的根据地和抗战之后的历史里,有着新的生命历程。

聚焦上文谈到的生活书店在抗战中的这段历史,让人领会到的并非只是这家书店的理想、意志和努力,在三四十年代中国的历史语境里,更多或更大的共同体志向,以及由此而生的严格的纪律与道德要求,或可通过书店这个具体例子而被更深刻地理解。

另一个在生活书店的历史中引人遐想的是,从《生活》周刊到生活书店,机构对外是实体的“店”“刊”,对内则是“生活合作社”。“社”的地位在“店”“刊”之上,这是毫无疑问的。因为它是“人”的组织。“生活”的所有,原则上都是“合作社”共有的。据一九三九年生活书店第五届理事会会议记录所载的“生活合作社组织系统图”,“社员大会”统领一切,它赋予总经理管理书店事务的权力。

同时,除了继续做“书店”,抗战期间“生活合作社”的发展蓝图里,还有集体共有的图书馆、学校、报馆等。这样一个集体“合作社”的存在,应该是生活书店对其事业具有高尚向往和严肃要求的、更加理念性的原因。“合作社”这个词为大众所熟悉,大约主要来自一九四九年之后的历史,但“合作社”实践显然在那之前就已存在。生活书店的生命史历程,或许可以促使我们更饱满地理解这个词所代表的理想愿景和真诚实验。

* 文中图片未注明来源均由编辑部提供

本文来自微信公众号:读书杂志 (ID:dushu_magazine),作者:范雪