扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:中国青年研究 (ID:china-youth-study),作者:赵龙轩,原文标题:《“黑箱”中的青年:大学生群体的算法意识、算法态度与算法操纵》,题图来自:视觉中国

随着用户日常使用的互联网平台广泛应用算法技术,探索用户对算法的认识成为一项关键议题,也能为配合国家政策以实现规制算法技术提供经验数据。通过实施问卷调查,本研究调查了北京地区高校在读大学生的算法意识、算法态度及其与算法的操纵行为之间的关系。

研究发现,在读大学生对算法机制存在的意识程度并不对其算法态度以及算法操纵产生直接影响,而他们生成的算法态度则显著影响了其合作型及反抗型的算法操纵。在算法黑箱的背景下,大学生群体能够理性看待算法神话,但是在与算法的博弈中,他们仍处于被动地位,数字鸿沟也在大学生群体中有了新的具现形态。

一、研究缘起

随着大数据技术以及智能手机的发展与推广,算法逐渐融入我们的日常生活中,例如知识搜索、路线导航、资讯浏览等行为,越来越多地被人们委托于算法,通过算法的中介而实现[1]。由于大学生群体是最常使用新媒体平台的用户群体之一,充当诸多平台功能代理的算法机制,对大学生群体产生着深刻影响。

栗蕊蕊指出,算法推荐正在不断地形塑着大学生群体的价值观,大学生群体在隐形数字控制之下逐渐丧失主体性,被动接收算法所灌输的内容与价值导向,成为资本发展与壮大的营养[2]。类似地,张杨和高德毅提出推荐算法是改变大学生群体价值观的“软性权力”,给高校的思政教育带来了如信息茧房、过度娱乐化、假新闻泛滥等挑战[3]。李伟也发现,平台通过算法推荐机制,精准投放广告,为大学生群体制造欲望,刺激他们的消费主义,扭曲了大学生群体的消费观[4]。

针对平台算法给大学生群体带来的负面影响,研究者提出了一系列应对措施。杨元与杨昌斌指出,针对大学生群体的个性化推荐系统需要得到优化,以防止价值观塑造关键期的青年群体被资本与平台所控制[5]。郎捷与王军则从信息茧房角度出发,提出学校教育应当关注破解学生信息窄化、媒介素养过低等问题,平台也应当主动传播正能量内容,帮助青年用户树立正确价值观[6]。

然而,正如Christin所指出的,已有研究大多从宏观的理论视角出发,探讨与算法相关的“空想实践”(aspirational practices),缺乏微观的经验数据以及对算法相关“实际实践”(actual practices)的关注[7]。大学生用户自身的主观能动性,似乎在已有研究中被忽略了,他们究竟是如何认识正在实践着的切实影响他们的算法、如何面对算法影响以及如何与算法互动的问题被悬置了。由此,本研究将基于北京地区高校在读大学生群体,调查他们在新媒体实践中所生成的算法意识、算法态度以及算法操纵行为,以期基于用户视角,呈现大学生群体与平台算法之间博弈的情景。

二、文献综述

1.算法意识与算法态度:用户对于平台算法的感知

作为算法的使用者,用户在使用算法的过程中,会通过自身经验以及对算法的了解,形成学者所谓的“民间理论”(folk theory)[8]。这些民间理论或许并不正确,但却对指导用户在算法中介下的互联网平台中进行新媒体实践至关重要。DeVito等人明确地定义了民间理论,她们认为:“民间理论是一种直观的、非正式的理论,包括关于算法如何工作的因果模型,以及关于算法运行后可能产生的后果的观点和态度”[9]。

类似地,Bucher提出了“算法想象”的概念,她认为算法想象不仅仅是用户对于算法的感知,还应该被理解成“一种具有生产力的强有力的识别”[10]。基于算法民间理论以及算法想象的理论基础,研究者开始调查用户对于平台算法的意识与态度。

根据Gran等人在挪威进行的针对用户算法意识和算法态度的调查,算法意识(algorithmic awareness)程度被定义为人们对于算法机制存在于各个互联网平台中的基本了解程度,而之所以调查用户的算法意识与算法知识,是因为“算法不仅远非中立设备,而且往往会以晦涩的方式使得结构性的不平等与历史偏见永久化”[11]。

Eslami等人发现,虽然被调查者日常活跃在脸书(Facebook)平台中,但是超过一半的人们不了解脸书信息流中策划算法(curation algorithm)的存在,而在研究者进行提示之后,他们对算法操控信息源的事实表达了强烈的负面态度。她们也指出,由于用户对算法存在缺乏意识,使得用户在使用媒体平台时可能产生一系列严重的现实后果,例如,由于算法操控信息流而造成亲友间互动机会的减少,使得用户误判各类社会关系,导致了关系的疏远甚至破裂[12]。

随后,Eslami等人进一步的研究调查了知晓脸书信息流中策划算法存在的用户,识别出了如个人密友理论(the personal engagement theory)、格式理论(the format theory)、新鲜血液理论(the freshblood theory)等十种民间理论,展示了脸书用户是如何感知首页推荐信息流的生成模型的[13]。推特(Twitter)也引起了许多研究者的关注。DeVito等人通过对带有#RIPTwitter标签的推文进行内容分析,揭示了拥有不同民间理论的用户对于推特算法策划的反应与态度,指出当设计者和用户意图不匹配时,用户民间理论的丰富和准确程度,是他们表达对平台算法变化的反抗态度的知识来源[14]。

生成算法意识是用户感知算法的第一步,在此基础上,用户则可能会进一步探索算法系统,通过已有算法知识基础,产生对于算法机制的评价与反思。他们可能会愤怒于算法的黑箱操作而进行反抗,也可能会欣喜于算法的高效便捷而参与其中。

Gran等人将用户对于算法驱动函数的积极或消极的情绪作为用户的算法态度来测量,分别询问了被调查者对于算法驱动的娱乐内容、资讯内容和广告内容的态度;根据调查结果,他们指出不同年龄、地区、性别,以及不同学历的人们对于平台算法具有不同的算法意识与算法态度,具有不同算法意识的用户也会持有不同的算法态度[15]。黄忻渊的研究与Gran等人类似,呈现出了中国情境下,城乡差异、教育背景差异、媒体素养差异以及媒体使用时长等都在影响着被调查者的算法感知[16]。

本研究借鉴于此,将以积极与消极来评测的用户算法态度称为“情感型态度”,并将青年群体样本的性别、学历、专业三个人口统计学变量纳入测量,首先提出了以下研究问题与研究假设:

问题1:不同性别、学历、专业的在读大学生在算法意识和算法态度上是否存在差异?

假设1:具有不同算法意识程度的在读大学生会持有不同的算法情感型态度。

除了“情感型态度”,本研究认为,用户的算法态度还应包含他们对于算法机制中内嵌价值的感知与评判。Lee的研究发现,被调查者会对算法中介下所作出的决策,例如招聘过程中的算法筛选,或者工作考核中的算法评估,产生信任与否、公平与否或者偏见与否的感知,以及愤怒、无奈等情绪反应[17]。由此,本研究提出用户的算法“价值型态度”,这一概念旨在关注用户对于算法可靠性的判断,对于算法客观性和价值无偏的评估,以及对于算法角色及功能性的感知。本研究提出以下研究问题:

问题2:在读大学生的算法意识程度与他们对于算法的价值型态度之间存在怎样的关系?

2.算法操纵:用户对于算法控制的反击

需要指出的是,虽然用户在算法的运作系统中属于运算终端的数据接收者,但是这并不代表用户只能全盘接收算法所输出的结果。已有研究在调查用户对于平台算法感知的基础上,已经证实了用户会发挥主观能动性,应用自身发展的民间理论而采取某些具体手段,尝试操纵算法而进行反击,从而在与算法的博弈中获取更多的主动权。

陈龙与孙萍的研究便展示了外卖员在数字控制情境之下与平台算法之间的博弈,他们发现基于日常对平台算法的了解,外卖员会通过“报备”等方式误导算法以获取更多送餐时间,也会寻找系统的漏洞以进行“逆算法”的实践,维护自身的权益[18][19]。

而对于平台的大众用户,西方学者也进行了多元的调查。Eslami等人设计了一个跨平台的审计技术,通过对三个酒店评级系统中803家酒店的用户评论进行分析,指出了缤客(Booking.com)通过算法系统提高酒店评分使酒店受益的算法偏见;她们同时也发现,用户能够感知到这一偏见并开始寻找操纵算法系统的手段,包括直接讨论评级系统本身而非入住酒店以提升其他用户对于算法偏见的认识,或者输入更低分数以影响算法输出结果等[20]。

Bishop也发现,在YouTube网站中,博主会通过闲聊的方式互换自身对于算法系统的理解与认知,并分享自己尝试操控算法的手段及结果,以此来提升用户群体整体对于算法黑箱的感知与认识[21]。Christin将这样的行为称为“公开批评”,加之故意拖延(foot-dragging)以及玩弄(gaming)两个手段,她揭示了网络记者和法律专业人士以此操纵算法并减少算法在其日常工作中的影响[22]。

除了算法意识程度,算法态度也已经被研究者证实了会导致用户的算法操纵。在抖音平台中,Simpson与Semaan发现边缘群体对平台算法持有一种矛盾态度,既感激于平台算法给予了他们社群联结,让他们能找到彼此,又苦恼于平台算法的偏见所带来的算法排斥,导致他们既会不断利用算法推荐系统中的“喜欢”按钮,也会不断发布同样内容以戏弄算法审查[23]。

同样,基于对抖音的调查,Karizat等人发现用户已经意识到了平台算法中所存在的偏见,正在给予部分用户以算法特权,而同时压抑边缘群体的身份表达,抹灭了边缘用户的叙事,由此引发了边缘用户对于平台算法的抗争,包括借用他人账户、规避关键词等行为,以抵抗平台算法对他们的清理[24]。而在脸书平台中,研究者发现部分用户由于厌恶平台算法所嵌入的默认公开性(default publicness),不信任平台算法能够保障他们的身份安全,而不断寻找改变该算法机制的途径,甚至直接离开脸书[25]。

由此,本研究将用户试图改变算法运作结果的“算法操纵”纳入测量,并通过用户与算法系统之间的互动关系将其分为两个维度:

一类称之为“合作型操纵”,强调用户主动利用算法推荐、算法决策、算法评级等算法自身的机制,通过有意改变自己在算法机制中输入的值,而实现对算法的操纵,达到自己满意的输出效果;

另一类称之为“反抗型操纵”,强调用户拒绝与算法机制合作,而与算法机制进行直接的抗争,包括故意扰乱算法系统以及尝试关闭算法中介机制等。由此,结合上文所提出的算法意识、算法态度及有针对性的人口统计学变量,本研究提出以下研究问题:

问题3:在读大学生的算法意识程度与他们的算法操纵行为之间存在怎样的关系?

问题4:在读大学生积极或者消极的算法情感型态度是否会影响他们对于算法的合作型操纵以及反抗型操纵?

问题5:在读大学生的算法价值型态度是否会影响他们对于算法的合作型操纵以及反抗型操纵?

问题6:不同性别、学历、专业的在读大学生是否具有不同的算法操纵行为?

三、研究方法

1.变量测量与问卷设计

本研究从青年群体用户的视角出发,探索他们在日常生活中的算法意识、算法态度及算法操纵行为。问卷设计分为四个部分,分别对应以上三个维度以及人口统计学变量。

(1)算法意识

本研究借鉴了Gran等人所使用的问题以及量表[26],在算法意识部分,通过询问被调查者“在多大程度上能够意识到算法正在被互联网平台用于推荐娱乐、资讯和广告内容”来测量,选项基于李克特量表中的五等选项设置(1=几乎无意识,5=非常有意识)。同时,本研究设置了一个选填的填空题,请求被调查者简述自己对算法机制存在于各个互联网平台的意识程度,以探索青年群体是如何意识到平台算法存在的。

(2)算法态度

本研究将用户感知的算法态度分为“情感型态度”与“价值型态度”。在“情感型态度”上,借鉴Gran等人的量表,使用被调查者对于算法驱动所输出的娱乐内容、资讯内容以及广告内容的情感态度来测度[27];将以上三种类别分别设置为3个问题,以五级态度与“不知道”(赋值为0)选项来测度;经检验该量表整体克朗巴哈系数为0.713,符合信度要求。同样在此设置选填填空题,询问被调查者对算法驱动内容持此态度的原因,以期解读影响青年群体算法情感型态度的因素。

“价值型态度”的测量借鉴了Lee研究中所使用的“公平性”以及“信任度”的理论维度[28],设置5个题项,包括“我信任算法运作所输出的结果”“我认为算法运作的结果是价值中立且客观的”“我会抗拒算法运作所输出的结果”“我认为算法运作对我的生活是有用的”“我认为算法运作的结果给我带来了负面影响”,经检验该量表的克朗巴哈系数为0.734。

(3)算法操纵

通过询问被调查者进行各类行为的频率,本研究测量了青年用户的算法操纵行为。

基于Simpson与Semaan以及Karizat等人的研究[29][30],并结合中国的互联网语境,本研究在测度用户的“合作型操纵”时,设置了被调查者主动利用算法获取个人期望信息的相关陈述,包括“新注册平台时主动勾选算法所推荐的兴趣类别”“故意实施点赞、关注等行为以增加类似推荐”,以及“主动勾选‘不感兴趣’等按钮以减少推荐”,3个题项的克朗巴哈系数为0.762;而“反抗型操纵”的测量则基于设置被调查者反抗算法机制行为的相关陈述,包括“主动探索屏蔽推荐算法”和“有故意扰乱算法系统的事实行为”,2个题项的克朗巴哈系数为0.702。

(4)人口统计学变量

由于研究对象为在读大学生,借鉴已有研究[31][32],本研究依据其特点提出需专门检验的人口统计学变量,包括:“性别”(男=1,女=2),“学历”(专科=1,本科=2,硕士=3,博士=4),以及“所学专业”(共计12个学科门类选项,1个其他选项)。

2.数据收集与分析方法

受到新冠肺炎疫情的影响,本研究采取在线网络调查问卷收集数据。作为一项探索性研究,本研究主要通过滚雪球抽样技术招募被调查者。具体来说,本研究使用问卷网平台设计在线问卷,通过社交媒体(如微博、微信等)寻找被调查者,并请求他们分享给通讯录好友中符合条件的潜在被调查者以扩大样本量。另外,问卷中设置了两道反向问题以辅助剔除无效应答样本。

本研究共发放问卷615份,回收问卷577份,问卷回收率为93.8%。经过清洗掉部分答题时长过短、选项重复率过高以及异常样本问卷后,最终获得有效问卷515份。其中,女性样本63.6%,男性样本35.7%;学历层次分别为专科6.8%,本科57.7%,硕士29.5%,博士6%;专业主要集中在文学类(18.8%),法学类(16.8%),经济学类(15.1%)以及工学类(11.2%)。在数据分析方法上,本研究主要使用方差分析(ANOV Aanalysis)、相关性分析(analysis of correlation)以及分层回归(hierarchical multiple regression)进行相关假设的检验和研究问题的探索。

对于收集的文本数据,本研究期望了解青年群体算法意识所聚焦的主题面向,使用计算机辅助主题建模的方法进行聚类分析。本研究使用Cor Ex半监督主题模型,该模型允许添加预先设定的锚定词汇(anchor words),通过关联解释(correlation explanation)寻找到高贡献度主题词汇,较好地解决了文本稀疏和发散的问题[33]。针对青年群体算法态度的原因文本,本研究主要采用词频分析,通过辨析高频词汇以探索影响用户算法态度的缘由。

四、研究发现

在数据分析前,首先检验本研究多变量可能导致的共同方法偏差(common method bias),使用哈曼单因子检验(Harman’s single factor test)对被调查者的算法意识、算法情感型态度与价值型态度,以及算法合作型操纵与反抗型操纵多变量进行验证,结果显示主成分单因素方差为25.73%,未超过50%,证明共同方法偏差并未影响样本数据。

1.变量的描述性统计

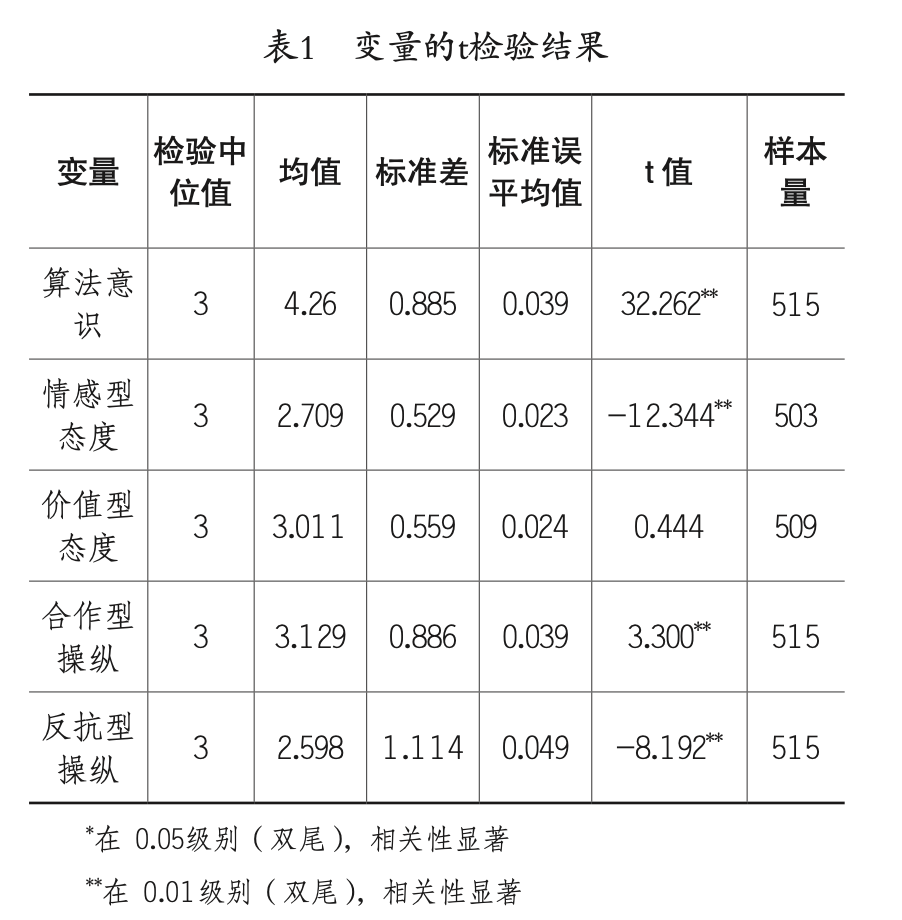

将变量所呈现的均值与中位数值进行t检验,本研究发现被调查者所报告的对算法机制存在于互联网平台的意识程度较高(t=32.262,p<0.01);在剔除“不知道”所代表的0值选项样本后,用户的算法情感型态度整体中立偏消极(t=-12.334,p<0.01);在剔除“不知道”所代表的0值选项样本后,用户的算法价值型态度值整体中立,与中立值差异不显著(t=0.657,p>0.05);在被调查者的算法操纵行为上,针对算法的合作型操纵频次略高于中间值(t=3.3,p<0.01),而反抗型操纵频次较少,整体差异度也较大(t=-8.192,p<0.01)。

2.对性别、学历、专业变量的差异检验

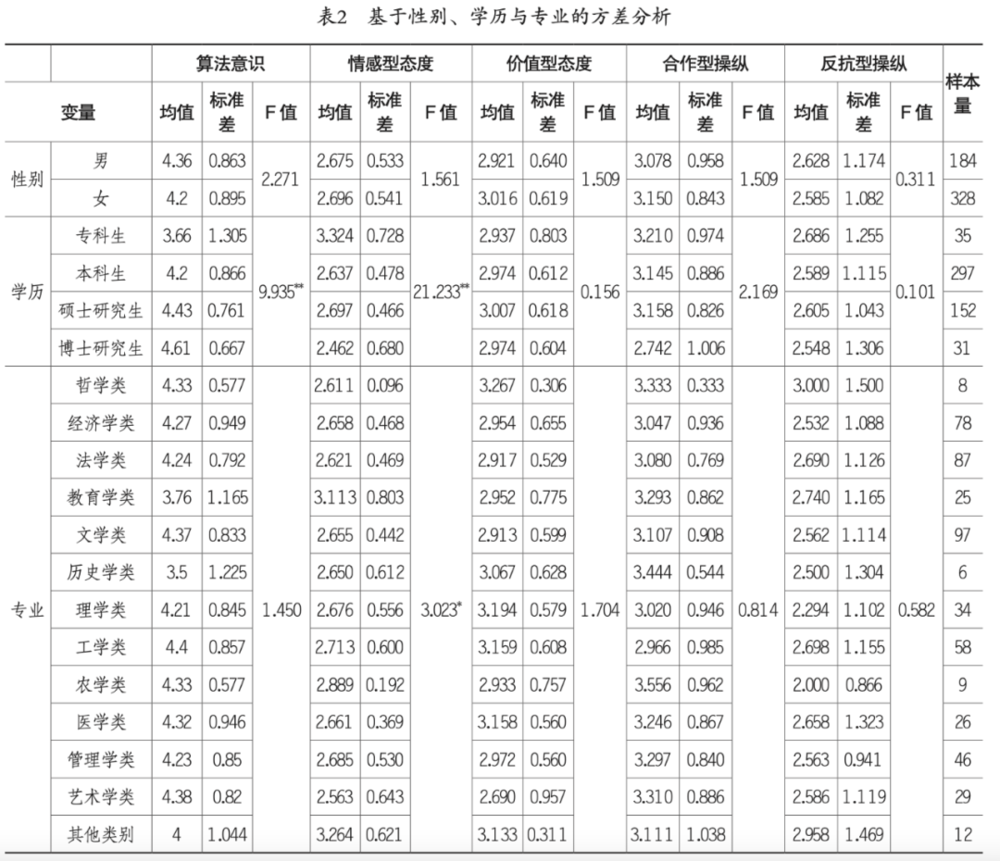

为检验人口统计学变量与算法意识、算法态度和算法操纵行为之间的关系,使用方差分析分别对性别、学历和专业进行差异检验(见表2)。

研究发现不同性别的被调查者在算法意识程度、算法态度以及算法行为上不存在显著差异性。不同学历的被调查者在算法意识(F=9.935,p<0.01)上存在显著差异,他们的算法情感型态度(F=21.233,<0.01)也表现出明显不同。学历程度越高的在读大学生算法意识程度越高,针对算法的情感型态度也越消极。但不同学历的学生在算法价值型态度、算法行为上不存在显著差异。

不同专业的被调查者在算法意识、算法价值型态度、算法行为上不存在差别,但在算法的情感型态度(F=3.023,p<0.05)上存在一定差异,其中教育学类与其他类别专业学生对算法情感型态度平均得分高于其他专业学生。通过内部数据分析,这部分差异主要受专科学生样本集中于这两学科类别的影响。因此整体来看不同专业学科门类的学生在算法态度上不存在明显差异。

3.算法意识、算法态度与算法操纵的关系分析

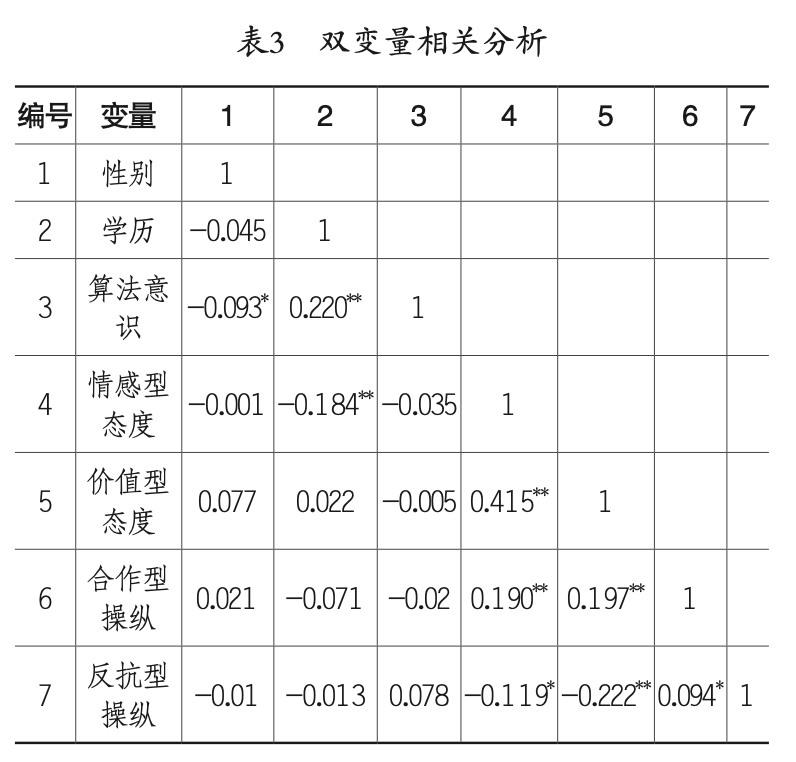

关于被调查者算法意识、算法态度以及算法操纵行为之间的变量相关性结果见表3。

分析发现,被调查者的算法意识与算法情感型态度、价值型态度、算法行为不相关,由此说明:被调查者是否对算法存在于互联网平台的意识并不会影响他们关于算法的情感态度以及价值看法,也不会对他们的相关算法行为产生作用。

在被调查者算法态度与算法操纵行为的相关关系上,情感型态度与算法合作型操纵正向相关(p<0.01),与反抗型操纵负向相关(p<0.05);价值型态度与算法合作型操纵正向相关(p<0.01),与反抗型操纵负向相关(p<0.01)。

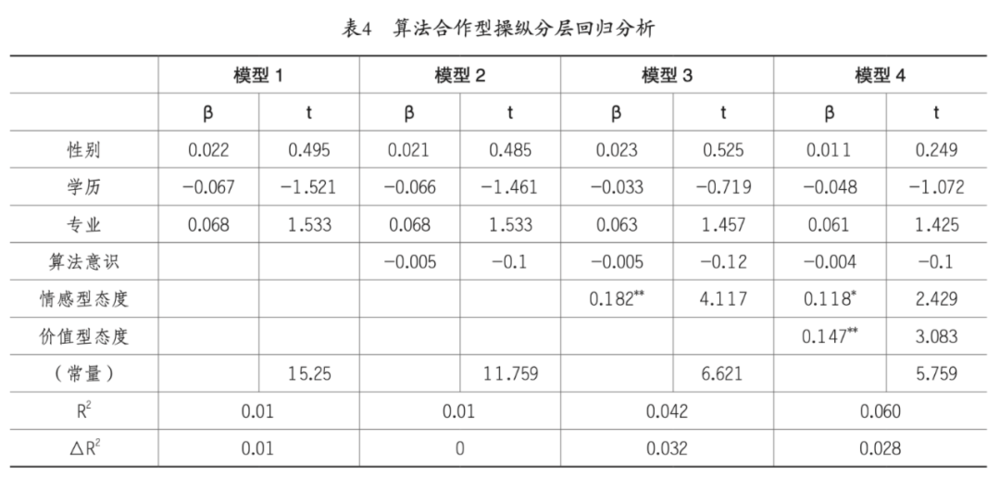

通过使用分层线性回归分析,本研究将算法合作型操纵以及算法反抗型操纵作为被解释变量,研究算法情感型态度和算法价值型态度作为解释变量的影响作用。在分层模型中,本研究将人口统计学变量加入模型1,将算法意识变量加入模型2,加入情感型态度作为模型3,加入价值型态度作为模型4。

表4呈现了被调查者合作型操纵与情感型态度、价值型态度之间的关系。从结果看,模型1“人口统计学变量”的解释度较低(R2=0.01),算法意识加入模型后没有解释度增量,而模型3加入情感型态度变量后对合作型操纵解释度的提升在统计意义上显著(△R2=0.032,β=0.182,p<0.01),说明被调查者对于算法的情感型态度显著正向预测在读大学生对算法的合作型操纵行为。

模型4反映了情感型态度(β=0.118,p<0.05)与价值型态度(β=0.147,p<0.01)显著正向预测在读大学生对算法的合作型操纵行为(R2=0.06)。

表5呈现了被调查者反抗型操纵行为与情感型态度、价值型态度之间的关系。从结果看,被调查者的人口统计学变量、算法意识以及针对算法的情感型态度都没有显著解释力,模型4加入价值型态度后解释度的提升显著(△R2=0.046,β=-0.241,p<0.01),说明被调查者是否会进行反抗型算法操纵并不受其对算法的情感态度影响,而主要受其对算法价值认可态度的影响,价值型态度越消极的被调查者越可能实施反抗型的算法操纵行为。

4.关于算法意识程度与算法情感型态度原因的文本数据解读

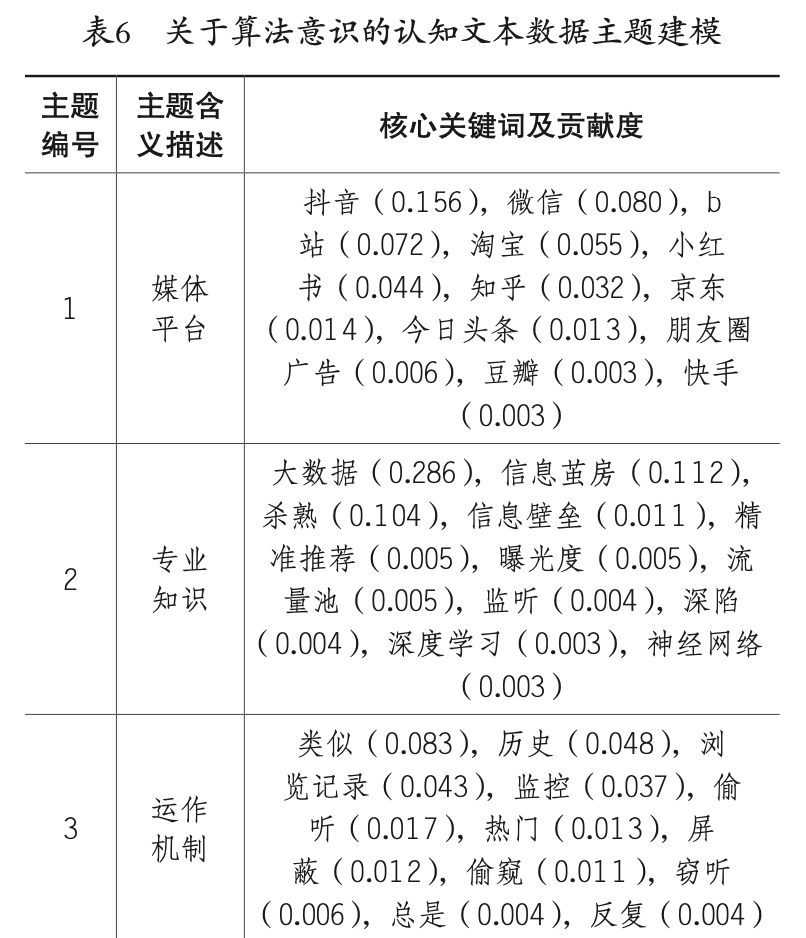

为了探索在读大学生群体对算法机制存在的意识程度的具体认知,本研究通过问卷中的开放式问题进行文本型数据的收集,使用预先设定锚定词汇的CorEx半监督模型进行主题建模,结果见表6。

从中可以看出,被调查的青年用户能够意识到算法机制存在于互联网平台中,主要来源于以下方面的感知:媒体平台的日常使用,算法的专业知识,算法的运作机制,以及算法机制的影响。

具体地说,首先,被调查者的算法意识主要来源于其个人的日常经验。娱乐软件、社交媒体以及购物平台组成了他们感知到算法机制存在的主要基础设施,“广告”“个性化”“精准投放”等运作影响也是他们高频提及的算法意识来源。

其次,被调查者所使用的词汇也暗示了他们对于算法的批判理性态度,他们能够意识到算法“精准”“投放”的“个性化”内容而导致的个人的“信息壁垒”,以及观点的“一致化”,也能够意识到算法通过“偷窥”“窃听”等途径对个人“隐私”的侵犯,以及算法中介下的新型数字“监控”。

最后,被调查者能够在感知算法机制存在的基础上探索算法的运作机制。例如他们能够指出“监控”“偷听”“浏览记录”等与算法机制运作有关的步骤,也能够提及“大数据”“信息茧房”“杀熟”等与算法相关的专业术语,但是算法深层逻辑类关键词,例如“流量池”“深度学习”等仅有较低的出现频率,他们提及的算法机制运作的相关描述也较为日常,意味着他们对于算法的整体认知仍然相对表层与有限。

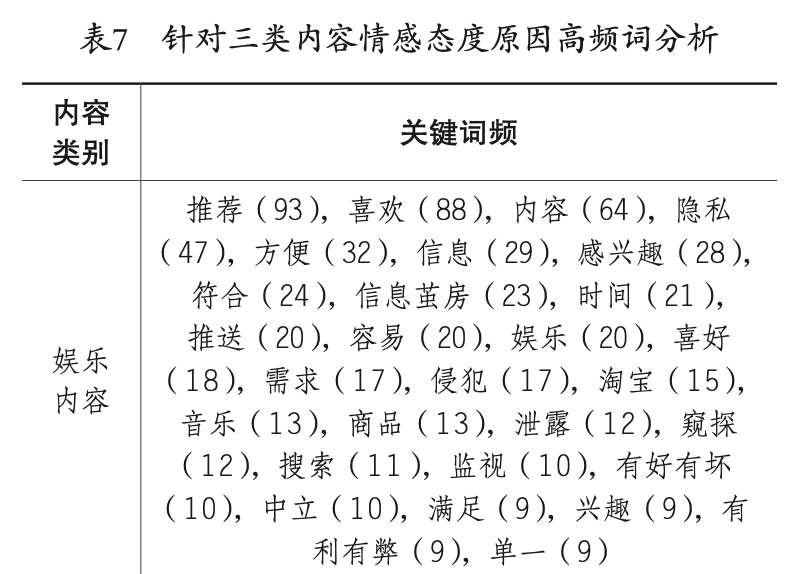

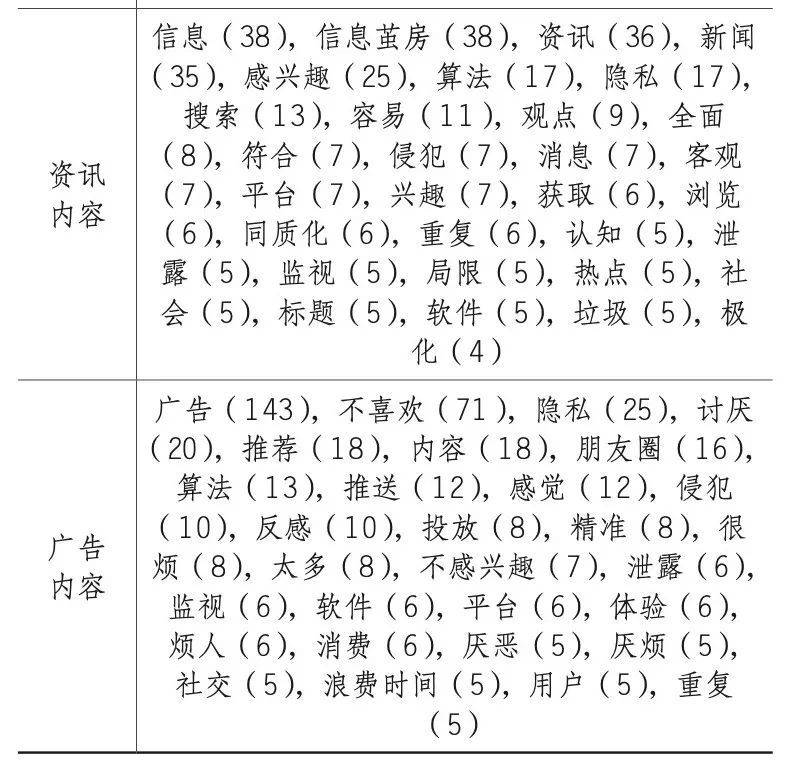

为探究在读大学生关于3类算法所驱动的互联网内容产生相应情感型态度的原因,本研究分别对算法驱动的娱乐内容、资讯内容和广告内容进行了高频词统计(见表7)。在读大学生对算法驱动的娱乐内容的情感型态度中立偏积极(M=3.155,SD=0.829,t=4.22,p<0.01),但被调查者态度相对多样,整体认为其“有利有弊”。

态度积极者认为娱乐内容满足了个人需求,根据个人兴趣精准推荐,为购物、娱乐等带来了生活的便利;态度消极者认为其存在信息与隐私泄露的风险,软件和平台有“窥探”个人生活的嫌疑,同时其投其所好的机制也让受众的时间被浪费。

针对资讯内容,他们的情感型态度中立偏向消极(M=2.858,SD=0.945,t=-3.384,p<0.01)。在原因阐述中,除关注到隐私泄露问题外,多数在读大学生认为算法驱动的资讯或新闻带来了信息茧房,高度同质化的内容会局限个人的视野,会影响看待事物的客观性和情绪。

针对广告内容,他们的情感型态度整体偏负面(M=2.151,SD=0.966,t=-19.708,p<0.01),主要受被调查者对广告本身的厌恶影响,大多数人提到“厌烦”广告本身,精准推荐诱导购物会让人感觉受到监视。

五、结论与讨论

自2022年3月1日起,由国家互联网信息办公室,中华人民共和国工业和信息化部,中华人民共和国公安部,以及国家市场监督管理总局联合发布的《互联网信息服务算法推荐管理规定》开始正式施行[34]。

根据该项规定,以算法推荐为代表的算法技术,将受到官方的规制与管控,曾经晦涩且封闭的算法黑箱,或许也将由此向公众与社会让渡一部分权力。算法权力已逐渐成为对个体和社会的新型数字威胁,而探索用户对于算法的意识、态度以及互动情况,并由此帮助用户在与算法的博弈中赋权,是配合国家政策以实现对推荐等算法技术进行规制和管控的另一条有效路径。

通过调查北京地区在读大学生群体的算法意识、算法态度以及算法操纵行为,从理论视角来看,本研究在已有研究关于算法意识与算法态度的关系调查中加入了“算法价值型态度”的新维度,也加入了算法操纵行为的新视角,强调了用户的主观能动性;而同时,在实际层面中,本研究呈现了中国情境下,青年群体与平台算法互动的经验数据。本文的主要结论如下:

第一,数字鸿沟在算法中介下的互联网情境中,有了新的呈现形式。

其中,学历越高的用户,越能够意识到算法在互联网平台中的存在,越对算法所驱动的内容产生消极态度。这一结论发展了黄忻渊的研究结论,她指出了用户的教育背景差异对于算法新闻态度的影响[35],也呼应了Gran等人的研究,她们发现在挪威受过三年以及四年大学以上高等教育的被调查者拥有更高的算法意识,且对算法所驱动的内容持更加消极的态度[36]。

本研究则在中国的语境中本土化了她们的结论,指出专科学生对于算法机制存在于互联网平台的意识程度明显较低,也更倾向于对算法驱动所输出的内容持有积极态度;这可能意味着他们更加难以识别以内容推荐为形式的算法控制,从而陷入信息茧房的困境中。随着学历的增长,青年群体更加能够感知到信息茧房等算法中介下负面影响的控制,而对算法所驱动的内容也更能保持一个警醒而批判的态度。

由此,算法意识程度更高且更能客观看待算法推荐内容的高学历群体,更能够对算法本质与程序产生准确的想象,而根据Bucher以及Christin的研究,这样的想象不仅是一种感知,更是一种具有生产力的识别,能够赋予高学历群体在算法时代中以“象征性资源”[37][38],帮助他们在日常生活以及就业市场中掌握更多的主动权。郭哲也指出,算法系统的流行所带来的数字鸿沟使得贫富差距的扩大有了新的来源[39]。

但是需要注意的是,本研究同样发现,虽然高学历群体具有更高的算法意识与更加消极的算法情感型态度,但不同学历的青年用户在算法价值型态度与算法操纵行为上不存在显著差异。这也就意味着,高学历群体并不一定对算法价值具有高敏感度,他们也不一定会尝试与算法进行更加积极的博弈。

第二,青年群体用户能够理性看待算法神话。

学者已经指出,算法晦涩的运作流程神秘化了它的本质,引起了用户对于其中介作用下计算机能力的幻想,导致了对算法的盲目崇拜[40]。这些盲目崇拜,源自人们所赋予算法在日常生活中各个方面的代理权,使得更多的人对技术产生了有效的误解,而进一步邀请它们参与更多的日常行为[41]。

而本研究发现,被调查的青年用户的算法情感型态度整体趋于中立偏消极,这意味着他们并未盲目地沉浸在算法所带来的便利中,仍然能够较为清醒地认识到算法在互联网平台中作为中介的弊端。从主题建模的结果以及词频分析中也可以得知,他们能够意识到算法代理下平台利益追求的优先性,以及其所导致的对个人隐私的侵犯、引导观点的同质化与极端化、个人时间的占据等,同时也在质疑算法推荐下内容的客观性与真实性。

第三,算法仍以黑箱的形式,困扰着青年用户群体。

算法已经被诸多学者证明嵌有潜在的歧视与偏见[42][43],但是本研究发现,青年群体对于算法价值的感知呈现钝感,整体对算法的价值型内涵持有趋向中立的态度,并不太能感知到算法中隐藏的带有偏见的价值导向。

同时,本研究还发现,虽然青年群体倾向于报告较高的算法意识,也就是说,大部分的青年能够较好地意识到平台算法的存在,但这并没有与他们对算法的情感型态度、价值型态度以及算法操纵行为产生连带的相关效应。

这两点发现也印证了Pasquale所提出的算法黑箱的本质[44]:正如主题建模中所呈现的,即使青年群体能够持有较高的算法意识,这种意识也趋于表层,难以帮助他们在算法黑箱般的运作中深入剖析算法的底层逻辑,从而降低了他们对于算法情感型态度与价值型态度的评估敏感性,也没能刺激他们进一步进行操纵算法的实践。他们并不能对算法中内嵌的歧视与偏见产生准确的感知,而对算法价值取向,例如公平性与客观性等不置可否。

第四,在与算法的互动博弈中,青年用户仍处于被动。

虽然绝大多数被调查的青年用户都能够意识到平台算法的存在,但他们的合作型操纵算法行为频次中等,而反抗型操纵算法的行为更是偏少。也就是说,青年用户一般不会尝试影响算法的运作,也不会挑战算法的输出,大多数情况下仅在旁观算法的自主运作,等待算法的运作结果。需要注意的是,算法随着在更多的平台中成为中介,已逐渐成为具有权力的行动者,影响着用户的日常生活[45]。

而在与算法的博弈中,青年用户对操纵算法的钝感,很有可能给予平台算法压制他们的权力而获取更大权力的空间,导致他们在面对算法时,面临更加严重的数字控制。孙萍的研究便证明了,在与平台算法的博弈中,外卖员只有积极进行“逆算法”的实践,寻找算法漏洞而尝试操纵算法的演化与输出,才能够更好地维护自己的权益,减少算法对自身的数字控制[46]。

本研究进一步发现,青年用户的算法态度直接影响了他们对算法的操纵行为:被调查的青年用户对于算法的情感型态度与价值型态度均直接影响了他们对于算法的合作型操纵行为,而他们的算法价值型态度直接影响了他们对于算法的反抗型操纵行为。具体地说,当他们认可算法驱动所输出的内容且信任算法的公平与效用时,会更加倾向于顺从平台算法的规则,参与算法的运作而影响算法输出的结果;而就反抗型操纵而言,当他们不认同平台算法的价值取向,尤其是对其产生不信任的感知时,更加倾向于寻找扰乱或移除算法机制的途径以反抗平台算法。这一结论也在一定程度上发展了Lee的研究,她通过调查人们对于算法中介的决策,呈现了用户信任或不信任算法决策的情境[47],而本研究则为探明用户信任或不信任算法系统之后的行为提供了一定的数据。

基于以上结论,本研究认为,在规制与管控算法的努力中,除了采取自上而下的手段,完善相关规章制度,限制算法的权力外,仍然需要有针对性地加强训练用户对于算法的感知,以期待自下而上地协助进行对于算法的限制与平衡。

首先,应当通过开设讲座等方式,在学校内加强青年群体,尤其是专科学生对于算法的了解与认识,帮助他们形成除算法推荐存在感知以外的更深层次的、对于算法内涵及偏见的感知与认识。其次,利用主题建模中所呈现的被调查者多次提及的算法意识的来源途径,即各类互联网平台,例如微信、微博、淘宝、抖音等,以短视频等通俗易懂的方式普及算法的基本知识以及如何保护自己的权益等信息,帮助用户自身以更科学、更系统的方式生成能够与算法博弈的民间理论。

最后,本研究仍存在一些局限。一方面,由于整体样本仅局限于北京地区高校在读大学生,且通过网络滚雪球抽样以及受限于疫情校园封控而难以结合线下推广问卷收集样本等因素的影响,样本的代表性和可推广性受到一定影响;未来的研究可以在有能力的情况下,采取更结构化的抽样方法聚焦更加多元的群体,平衡家庭背景、城乡差异、地区、学习层次、性别等多方面要素。

另一方面,用户对算法的操纵行为可能受到更加多元复杂因素的影响,本研究在分析中纳入的用户的算法意识以及算法态度等变量在解释力上仍然存在不足,存在继续探索的空间,例如,未来研究可以将用户算法知识丰富与准确程度作为变量纳入测度。再一方面,关于用户对于算法价值取向的探索以及操纵算法的尝试,量化方法或许难以检验态度原因以及展现多元操纵途径,未来研究可以采用深度访谈等质化方法来补充用户的了解和看法。

赵龙轩:华东师范大学社会发展学院博士研究

生林聪:中国人民大学新闻学院硕士研究生

参考文献:

[1]Williamson M. Algorithms(and the)everyday[J]. Information,Communication & Society,2017,20(1):137-150.

[2]栗蕊蕊 . 推荐算法影响大学生价值观的内在逻辑与引导策略[J]. 思想理论教育,2021(12):91-95.

[3]张杨,高德毅 . 算法推荐时代高校网络思想政治教育面临的挑战与应对[J]. 思想理论教育,2021(7):91-96.

[4]李伟 . 消费主义对大学生社会心态的影响及其应对[J]. 河南社会科学,2021,29(11):10-18.

[5]杨元,杨昌斌 . 大学生个性化需求的新媒体信息推荐策略[J]. 学校党建与思想教育,2019(24):74-75.

[6]郎捷,王军 .“信息茧房”对大学生思想政治教育的挑战及应对分析[J]. 学校党建与思想教育,2020(20):13-15.

[7][22][38]Christin A. Algorithms in practice:Comparing web journalism and criminal justice[J]. Big Data & Society,2017,4(2):1-14.

[8][12]Eslami M,Rickman A,Vaccaro K,et al.“I always assumed that I wasn’t really that close to[her]”:Reasoning about Invisible Algorithms in News Feeds[C]//Proceedings of the 33rd annual ACM conference on human factors in computing systems. 2015:153-162.

[9]DeVito M A,Gergle D,Birnholtz J.“Algorithms ruin everything”:# RIPTwitter,Folk Theories,and Resistance to Algorithmic Change in Social Media[C]//Proceedings of the 2017 CHI conference on human factors in computing systems. 2017:3165.

[10][37]Bucher T. The algorithmic imagina ry:exploring the ordinary affects of Facebook algorithm s[J]. Information,communication & society,2017,20(1):30-44.

[11][15][26][27][31][36]Gran A B,Booth P,Bucher T. To be or not to be algorithm aware:a question of a new digital divide ?[J]. Information,Communication & Society,2021,24(12):1779-1796.

[13] Eslami M,Karahalios K,Sandvig C,et al. First I“like”it,then I hide it:Folk Theories of Social Feeds[C]// Proceedings of the 2016 CHI conference on human factors in computing systems. 2016:2371-2382.

[14]DeVito M A,Birnholtz J,Hancock J T,et al. How people form folk theories of social media feeds and what it means for how we study self-presentation[C]//Proceedings of the 2018 CHI conference on human factors in computing systems. 2018:1-12.

[16][32][35]黄忻渊 . 用户对于算法新闻的认知与态度研究—基于 1075 名算法推荐资讯平台使用者的实证调查[J]. 编 中国青年研究 07/2022 30 Te Bie Qi Hua 特别企划 辑之友,2019(6):63-68.

[17][28][47]Lee M K. Understanding perception of algorithmic decisions:Fairness,trust,and emotion in response to algorithmic management[J]. Big Data & Society,2018,5(1):1-16.

[18]陈龙 .“数字控制”下的劳动秩序—外卖骑手的劳动控制研究[J]. 社会学研究,2020,35(6):113-135+244.

[19][46]孙萍 .“算法逻辑”下的数字劳动:一项对平台经济下外卖送餐员的研究[J]. 思想战线,2019,45(6):50-57.

[20] Eslami M,Vaccaro K,Karahalios K,et al.“Be careful;things can be worse than they appear”:Understanding Biased Algorithms and Users’ Behavior around Them in Rating Platforms[C]//Proceedings of the international AAAI conference on web and social media. 2017,11(1):62-71.

[21]Bishop S. Managing visibility on YouTube through algorithmic gossip[J]. New media & society,201921(11-12):2589-2606.

[23][29]Simpson E,Semaan B. For You,or For“You”?Everyday LGBTQ+ Encounters with TikTok[J]. Proceedings of the ACM on human-computer interaction,2021,4(CSCW3):1-34.

[24][30]Karizat N,Delmonaco D,Eslami M,et al. Algorithmic folk theories and identity:How TikTok users coproduce Knowledge of identity and engage in algorithmic resistance[J]. Proceedings of the ACM on HumanComputer Interaction,2021,5(CSCW2):1-44.

[25]Cho A. Default publicness:Queer youth of color,social media,and being outed by the machine[J]. New Media & Society,2018,20(9):3183-3200.

[33]Gallagher R J,Reing K,Kale D,et al. Anchored correlation explanation:Topic modeling with minimal domain knowledge[J]. Transactions of the Association for Computational Linguistics,2017,(5):529-542.

[34]中国网信网 . 互联网信息服务算法推荐管理规定(2022-01-04)[EB/OL]. http://www. cac. gov. cn/2022-01/04/ c_1642894606364259. htm,2022-03-13.

[39]郭哲 . 反思算法权力[J]. 法学评论,2020,38(6):33-41.

[40]Chun W H K. On “sourcery,”or code as fetish[J]. Configurations,2008,16(3):299-324.

[41] Thomas S L,Nafus D,Sherman J. Algorithms as fetish:Faith and possibility in algorithmic work[J]. Big Data & Society,2018,5(1):1-11.

[42]刘培,池忠军 . 算法歧视的伦理反思[J]. 自然辩证法通讯,2019,41(10):16-23.

[43]汪怀君,汝绪华 . 人工智能算法歧视及其治理[J]. 科学技术哲学研究,2020,37(2):101-106.

[44] Pasquale F. The black box society[M]. Harvard University Press,2015.

[45]喻国明,杨莹莹,闫巧妹 . 算法即权力:算法范式在新闻传播中的权力革命[J]. 编辑之友,2018(5):5-12.

本文来自微信公众号:中国青年研究 (ID:china-youth-study),作者:赵龙轩